☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「比べて手立てを考える」(No.12)

今回紹介する算数の授業スキルは、算数の授業を得意とする先生の9割が実践しています。

しかも、とっても簡単で、今すぐ使えて、たった1%の努力でできる算数のスキルなのです。今回はそのスキルの第12弾「比べて手立てを考える」について紹介します。

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭 神保 勇児

1年「かたちづくり」

まず、今回紹介するスキルを扱う単元について説明します。1年「かたちづくり」の単元では、大きく次の4つの学習があります。

①色板で作った形と同じ形をつくる。

②色板で作った形のシルエットを見て、同じ形をつくる。(形の面構成)

③線で囲まれた形と同じものをつくる。(形の線構成)

④点をつないで形をつくる。(形の点構成)

①、②では、直角三角形の色板を使って任意の形を作ります。この時、色板をどのように動かすと形をつくることができるのか、児童からアイデアを引き出します。出てくるアイデアは次の3つです。

・動かす(上下左右など)

・回す

・ひっくり返す

③は、線で囲んで形を作ります。①、②では、色板を使って形を作っています。この時、面で形をとらえている児童も中にはいます。そこで、線で囲んでできた形も形と見ていいことについて新しく学習します。

④は、③の学習を活かし、点をつないで形ができることを学びます。

見えない線を見せる

シルエットに使う図(筆者作成)

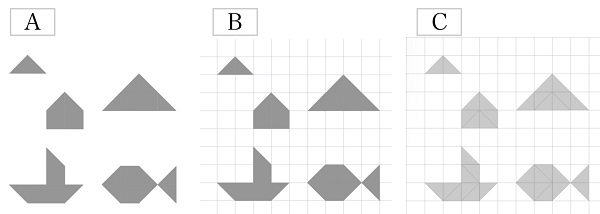

それでは、今回のスキル「比べて手立てを考える」を紹介します。図を見てください。本時を「②色板で作った形のシルエットを見て、同じ形をつくる」とした場合、A、B、Cの3つの図が考えられます。

では、この3つの図では、どれを授業で扱ったらいいのでしょうか。

・Aはシルエットの背景が白になっています。

・Bはシルエットの周りに格子状の線が見えています。

・Cはシルエットの中や周りにも線が見えています。

同じ形のシルエットですが、シルエットの後に線あるかないかの違いがあります。この違いが、問題解決に大きな差を生みます。

Cのシルエットを使った場合、シルエットの中や周りに線があるので、色板をどの向きに置けば良いのかわかります。上記の「①色板で作った形と同じ形をつくる」の学習とさほど変わりません。

B のシルエット通りに色板を置くためには、シルエットの周りにある格子状の線をたよりに色板の置き方を考えることになります。

Aのシルエット通りに色板を置こうとすると、B、Cとは違い、手立てになるものがありません。なので、色板をシルエットに直接置けるシートを準備する必要があります。

このように、3つの図を比較することによって、どのように授業で扱うのかが見えてきます。Cは前時の学習と変らないため、本時である「②色板で作った形のシルエットを見て、同じ形をつくる」の学習では不向きに思います。

ですので、この3つの図の中では、Aを扱って児童の理解を助けるためにBを使う方法と、Bを扱って適応問題としてAを扱う方法が適しています。

今回のスキルにつながる内容は、授業スキルアップ研究会でも紹介しています。また、『学び合いコーディネートスキル60』(明治図書)も子どもたちの学びあう授業を考えていく上でヒントになることがたくさん掲載されているので、ぜひ参考にしてみてください。

関連リンク

神保 勇児(じんぼ ゆうじ)

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

2020年度はコロナウィルスでの休校期間でオンライン授業を多く行うことがありました。その時に得た、オンラインでも使える問題の見つけ方、子供の自力解決の見取り方、つぶやきの拾い方、発表検討のさせ方など紹介していきます。

「jimbochanのブログ」https://jimbochan.hatenablog.com/

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

-

花園中学高等学校 社会科教諭

関連記事

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「あえて記号をつけない」[No.19]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「文章問題を作るときは簡単な文にする」[No.18]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「提案は1つに絞る」[No.17]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「逆転現象が起こる素材を使う」[No.16]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「簡単な数に置き換える」[No.15]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「いろんな解釈が出てくるものについて話し合う」[No.14]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「あえて立式に必要のない数値を入れる」[No.13]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「同じものの繰り返しを見せる」[No.11]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「絶対に答えが同じになる」[No.10]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「あえて大きさをそろえない」[No.9]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「一部を見せる」[No.8]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「わざと間をあける」[No.7]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「用途に応じて並べ方を変える」[No.6]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「わざと集める」[No.5]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「あえて同じ数値を使う」[No.4]

- ☆今すぐ使える☆1%の努力でできる算数の授業スキル「あえてリズムを崩して法則に気付かせる」[No.3]

- 1%の努力でできる算数の授業スキル「バラバラだという困り感を大切にする」[No.2]

- 1%の努力でできる算数の授業スキル[No.1]

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望