日常生活に生かせる力を育む算数指導「分数のたし算・ひき算」(第5学年)

国際数学・理科教育調査TIMSS2019によれば、小・中学校において、算数・数学の「勉強は楽しい」「得意だ」と答えた児童生徒の割合は増加していますが、日本は国際平均より下回っています。また、中学校において、「数学を勉強すると、日常生活に役立つ」「数学を使うことが含まれる職業につきたい」と答えた生徒の割合は、国際平均より下回っています。

そこで、 文部科学省は「日常生活や社会の事象、数学の事象から問題を見出し主体的に取り組む数学的活動を充実させること」などを施策として挙げています。今回は、第5学年の「分数のたし算・ひき算」の実践をもとに、日常生活に生かせる力を育む算数指導について考えていきたいと思います。

東京都品川区立学校 平野 正隆

はじめに

算数を苦手とする児童のほとんどが、算数で学習する場面を具体的にイメージできなかったり、日常生活のなかで算数を活用できる場面にうまく生かせなかったりします。

本実践の5年生「分数のたし算・ひき算」では、通分や約分、帯分数・仮分数など、さまざまな場面でつまずきが見られました。この「つまずき」をもとに、日常生活に生かせる力の育成について考察します。

通分

1/2+1/3=2/5?

1/2+1/3=2/5

計算をただの数字の操作と考えれば、多くの子がする過ちです。

子どもたちの話し合いでは、

「分母同士は足しちゃだめだよ」

「でも、それは分母が同じときでしょ」

「分母がちがうときは、たすんじゃないかな」

といったように、計算のきまりがどうなのかという話ばかりで、具体的なイメージをしようとしていません。

だから、正解へ辿り着かず、これが合っているのか判断すらできないのです。

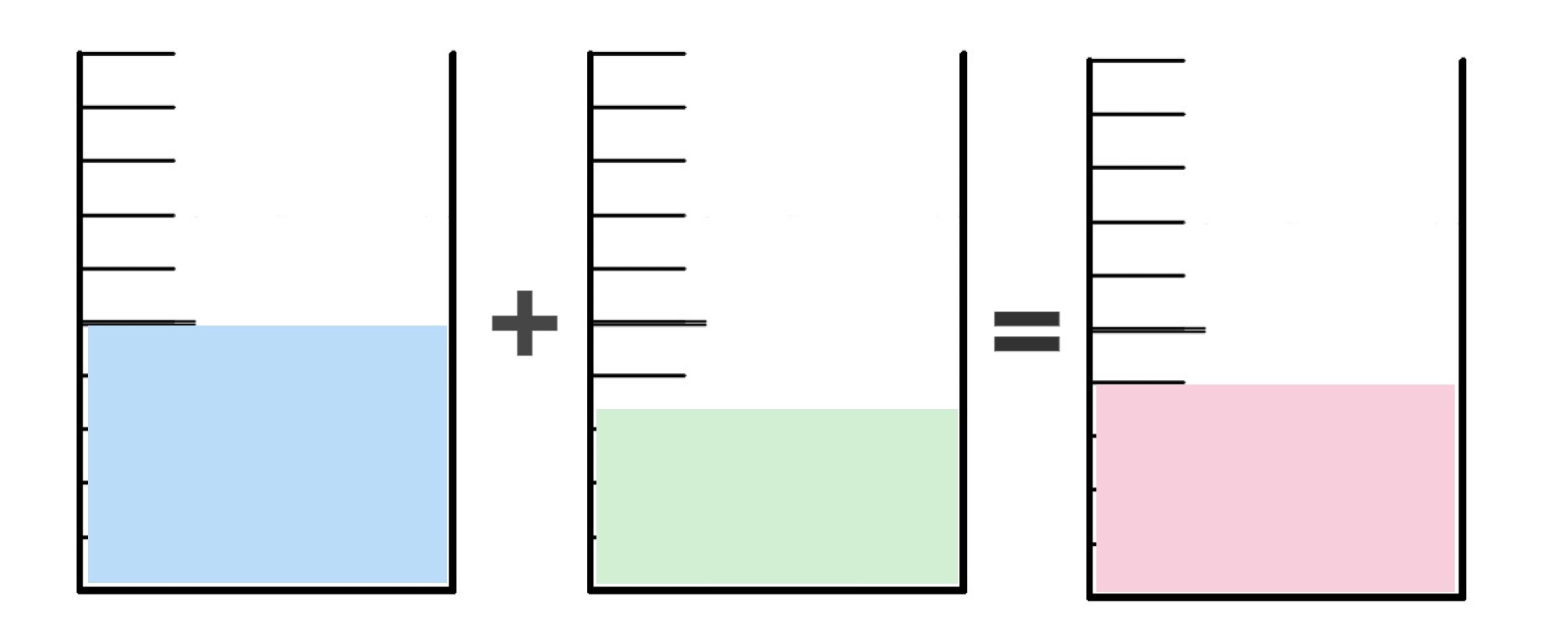

続いて、下のような図を出して「みんなが出した答え2/5は、こういうことだね。なにか気付くことはない?」と問うと、

「たし算してるのに、増えてない」

「分母をたしちゃうとやっぱりだめなんじゃないかな」

「分母を同じ数にしてから計算すればいいかもしれない」

こうして正しい計算方法への第一歩を踏み出せました。

約分

分数の約分について学習していて、「12÷2」といった基礎的な計算を解くときに「にいちがに、ににんがし、にさんが…」と、九九を用いて考えていました。

その児童に「12個のお菓子を2人で同じ数ずつ分けると?」と問うと、「6個」と即答しました。

具体的な場面をイメージすることで、計算がただの作業ではなくなり、意味のあるものへと変化します。そして、それが思考の手助けになります。

帯分数のたし算・ひき算

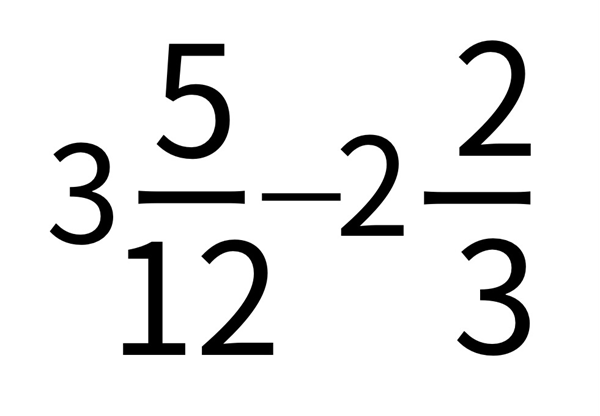

ひき算を例に、子どもたちがつまずきやすい部分を分析してみます。

①分数を通分します。12と3の最小公倍数は12

②分子を引き算しようとします。5−8=?

ここで「帯分数を仮分数にすればいい」「全て仮分数にしなくても、整数を1だけ減らして分数部分に足せばいい」などの意見が出ます。

③整数部分の一部または全部を減らして、分数部分に加える。3と5/12→2と17/12

④改めて整数部分と分数部分をひき算する。

算数を苦手としている子は、③の作業ができないのです。多くの子は、「前にやった覚えがある」「何かをかけて、どっかにたす」というように、数字の操作の記憶をたどろうとします。「3と5/12→2と17/12」では、なぜ整数部分を1減らすと分子が12増えるのかを具体物を使うなどして理解することが大切です。

日常生活に生かせる力を育む算数指導

本実践を通して感じたのは、数式から具体的な場面をイメージすることが課題だということです。算数で学んだことを生かせるようにするには、日常生活のなかで算数が使える場面を考えたり、算数の学習のなかで日常生活をイメージしたりすることは欠かせません。低学年のときから継続して、式から具体的な場面をイメージする「問題づくり」をしたり、図を用いた「計算の意味指導」を徹底したりすることが、算数の活用力をのばしていくと考えます。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望