総合的な学習の時間の実践~令和6年度・明石市鳥羽の町をよりよくする!6年生の挑戦(2)

今回は、前回に引き続き令和6年度の総合的な学習の実践を紹介させていただきます。

今回は、主に1学期間をかけて形成した「課題」についてお話しできればと考えております。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

目まぐるしく4月が過ぎ去り、気づけば5月が始まりました。12月を「師走」とは言いますが、私たち教職員にとって4月ほど忙しいひと月があるでしょうか。皆様が健康にこの一か月を過ごされたことを切に祈っております。

さて、今回も前回に引き続き総合的な学習の時間の実践について紹介させていただきます。

学習開き

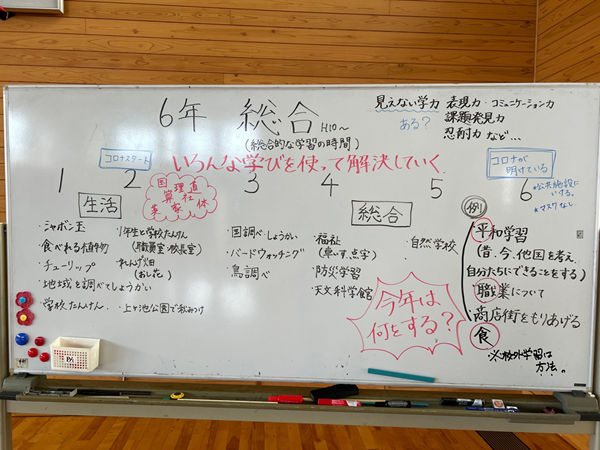

(図1)学習開き時の板書

6年生の総合的な学習の時間の学習開きを5月中旬に行いました。

まず初めに、これまでの総合的な学習の時間をふり返りました(図1)。その中で、総合的な学習の時間は、様々な教科等で学んだ知識や技能を「総合して」課題を見つけ、その課題を解決していく学習であることを説明しました。

そのあと、「では、今年は何をしようか?」と投げかけました。

子どもたちからは「食に関することも楽しそう」「修学旅行があるから平和をテーマに学習もしてみたい」「職業をテーマにいろいろな仕事を調べてみたい」「鳥羽の町の商店街を盛り上げるようなことをしたい」など、様々な思いが発言されました。その後、ふり返りを記述して学習開きが終わりました。

子どもの記述は様々な内容がありました。そのなかでも特に多かったのは「鳥羽の地域を私たちで盛り上げていきたい」「鳥羽の町にある課題を解決したい」という思いでした。そこで、次時には、そういった思いや願いを共有していくことにしました。

「前回のふり返りを読んで、全体の思いとしてどのような意見が多かったかな?」と、質問すると、「鳥羽の町の課題!」「鳥羽の地域をよくする内容が多かった!」と、地域に着目した話題が多いことが共有されました。そこで、「それで、鳥羽の地域の課題って何なの?」と問いました。

すると、「それはまだよくわからない」「鳥羽の町に低学年の時にあまり行っていないから、よく知らないところがある」「一度、鳥羽の町を歩いて課題を探したい」と、そうした願いが子どもたちから出されました。そこで、次時にフィールドワークとして鳥羽の町めぐりへ出かけることにしました。

地域へとフィールドワーク

(図2)体育館で課題を交流

鳥羽の町へ出かけると、子どもたちには様々な気づきがありました。「こんな公園行ったことない!」「ここにお店があるなんてしらなかった」「意外と鳥羽の町にゴミが多いことが気になった」と、様々な視点でフィールドワークを行いました。そして、そこで気づいたことを発散的に付箋で共有し、課題を焦点化していきました。その中で、「ゴミが多いのは分かったけど、特にどこによくあるのかな?」「みんながよく知らないお店をもっと探したい!」と、まだまだよくわからない点があることに気が付きました。そこで、再度フィールドワークに出かけることにしました。

2回目のフィールドワークでは、それぞれが課題だと考えている点に絞って実施しました。そこで考えた課題を持ち寄り、全体で再度交流する場を設けました(図2)。

全体で交流する会の中で、「でも、鳥羽の町の課題って僕たちが思っているだけで、実際に住んでいる人はどう思っているのかな?」「地域の人にも聞いてみたい」という思いが共有されていきました。そこで、学校運営協議会の方々を中心に、地域の方を招いて鳥羽の町の課題について大人と子どもが交流する場を設定しました。

課題を交流する会

(図3)地域の方との交流会

地域の方々を招いての交流会は大変盛況でした(図3)。といいますのも、子どもたちの真剣なまなざしを受けて、むしろ地域の方々が触発されている様子が見られたのです。会の中で子どもたちは「僕は鳥羽の町にポイ捨てをする人がいることが許せない」「あの交差点がいつも車が多く危ないからカーブミラーをつけたい!」など、様々な意見が伝えられました。

会を終えて、地域の方からは「子どもたちがこれほど鳥羽の町に対して本気で向き合ってくれているということを実感した。私たち大人もしっかり向き合って行動に移していかないといけない」と、素敵な感想までいただきました。また、この会を受けて、地域のハザードマップを子どもたちの意見を取り入れたものに、改善された地域もあったそうです。

1学期の学習のまとめ

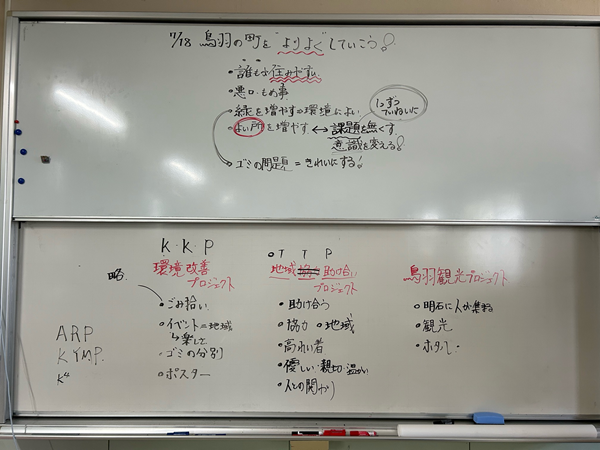

(図4)まとめの会の板書

様々な場を経て、1学期の末、最後の課題形成の場を設定しました(図4)。その中で子どもたちは「鳥羽の町をよりよくしていきたい」「地域の方の思いもあるので、僕たちで鳥羽の町を改善したい!」と、地域をよりよくしていくことにテーマを絞って学習が収斂されていきました。また、「具体的に何に着目して改善していくか?」という問いについて対話する中で、「環境を改善するプロジェクトを立ち上げたい!」「環境改善プロジェクト、略してKKPでいいやん!」「それ覚えやすくていいね」と、具体的なプロジェクトが3つ提案されました。

① 環境改善プロジェクト(KKP) 鳥羽の町の環境に着目したプロジェクト

② 地域助け合いプロジェクト(TTP) 地域の人と人のつながりに着目したプロジェクト

③ 鳥羽観光プロジェクト(TKP) 鳥羽の町の観光に着目したプロジェクト

終わりに

このようにして、1学期間をかけて地域の課題を見出し、それらを解決していくための具体的なプロジェクトが発足していきました。子どもたちは、地域に住む人と出会う中で自分たちの課題を形成していく様子でした。人と対話する中で、新しい気付きを得て、それを大切にながら学習が進み始めたようです。

次回は、これら3つのプロジェクトの中でも私の担当した「鳥羽観光プロジェクト(TKP)」について詳しくお伝えできればと考えております。

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望