⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第21回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は3年「1けたをかけるかけ算」の導入教材です。

分配法則の見方を引き出す

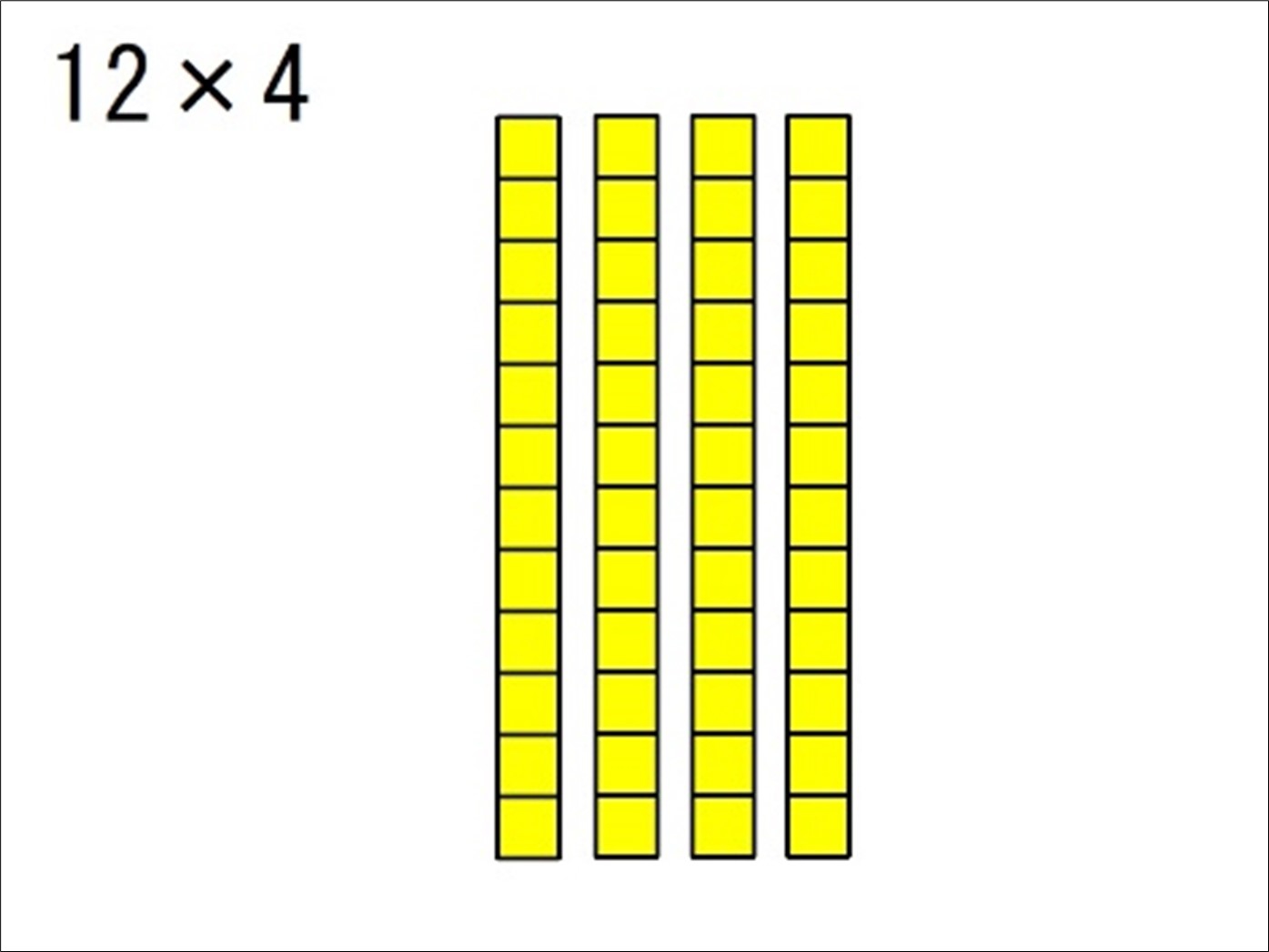

「1けたをかけるかけ算」の導入で、かけ算の筆算が未習の児童に「12×4」の式とアレイ図を提示し、答えを考えさせたとします。

きっとほとんどの児童は「12+12+12+12=24」とたし算の筆算を使って求めるでしょう。「かけ算は累加」という数学的な見方や既習のたし算の筆算という知識・技能などを活用しているので、とてもいいと思うかもしません。しかし、「1けたをかけるかけ算」の導入と考えると、物足りないのです…。

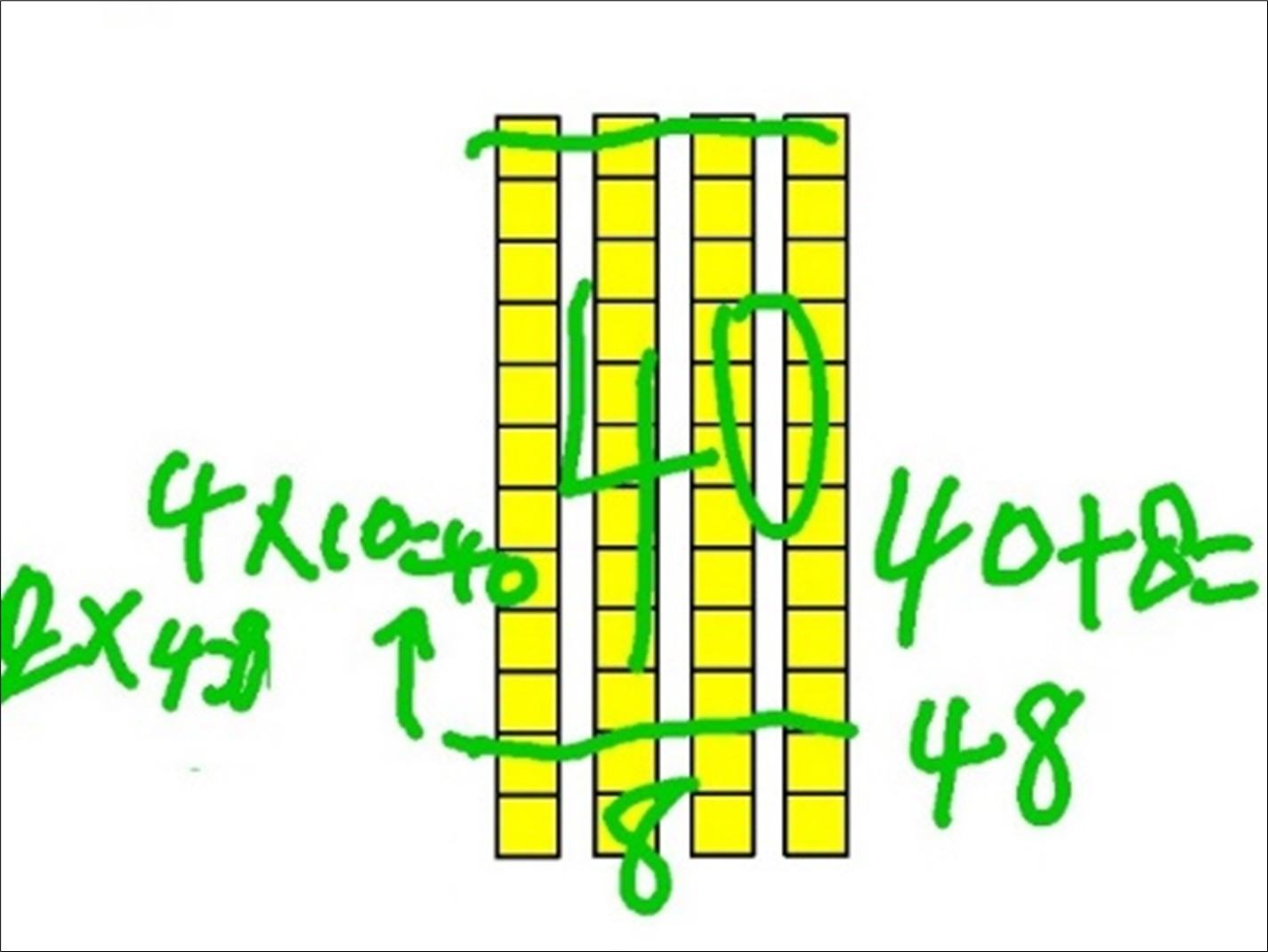

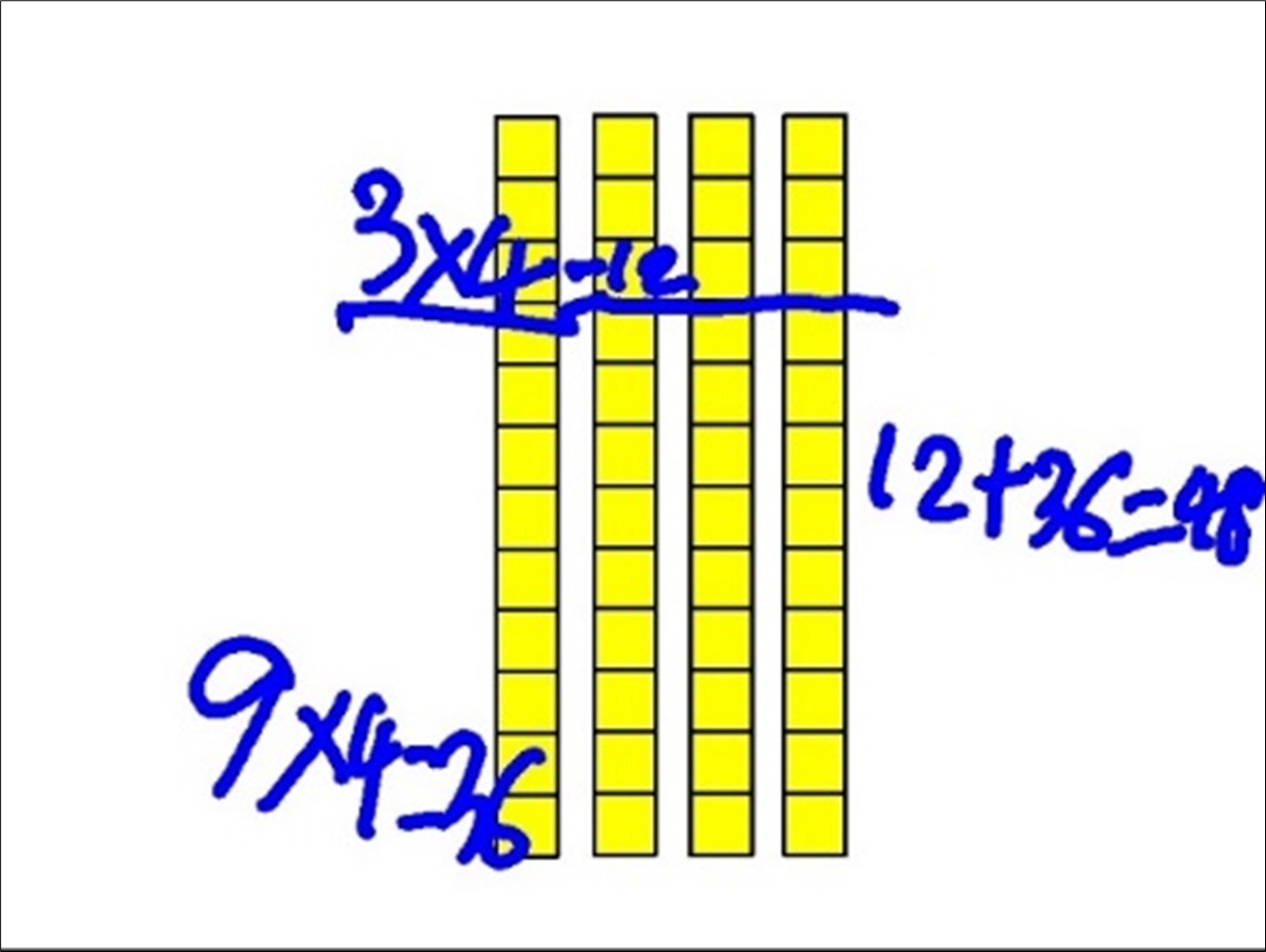

なぜなら、「1けたをかけるかけ算」につながる大事な数学的な見方「分配法則」が活用されてないからです。できれば、分配法則を活用して被乗数の「12」を「10と2」に分けて、位ごとに分けて計算する姿を引き出したいものです。それが導入でできれば、この後、学習するかけ算の筆算を理解することに大きく役立ちます。

そこで、下記のような手立てで、分配法則の見方を引き出すことにしました。

- スクプレでアレイ図を作り、提示する。

- そのアレイ図の一部を隠し、少しずつ見せる。

- 分配法則が使われている児童の求め方を、アレイ図を使って共有する。

1.については、ただブロックを並べたアレイ図ではなく、移動させた時に「吸着」するようにブロックを設定しました。「吸着」を使うときれいに並べられるため(詳しくは第12回を参照)、分配法則が使われている児童の求め方を、ブロックで並び替えても簡単に表現できます。

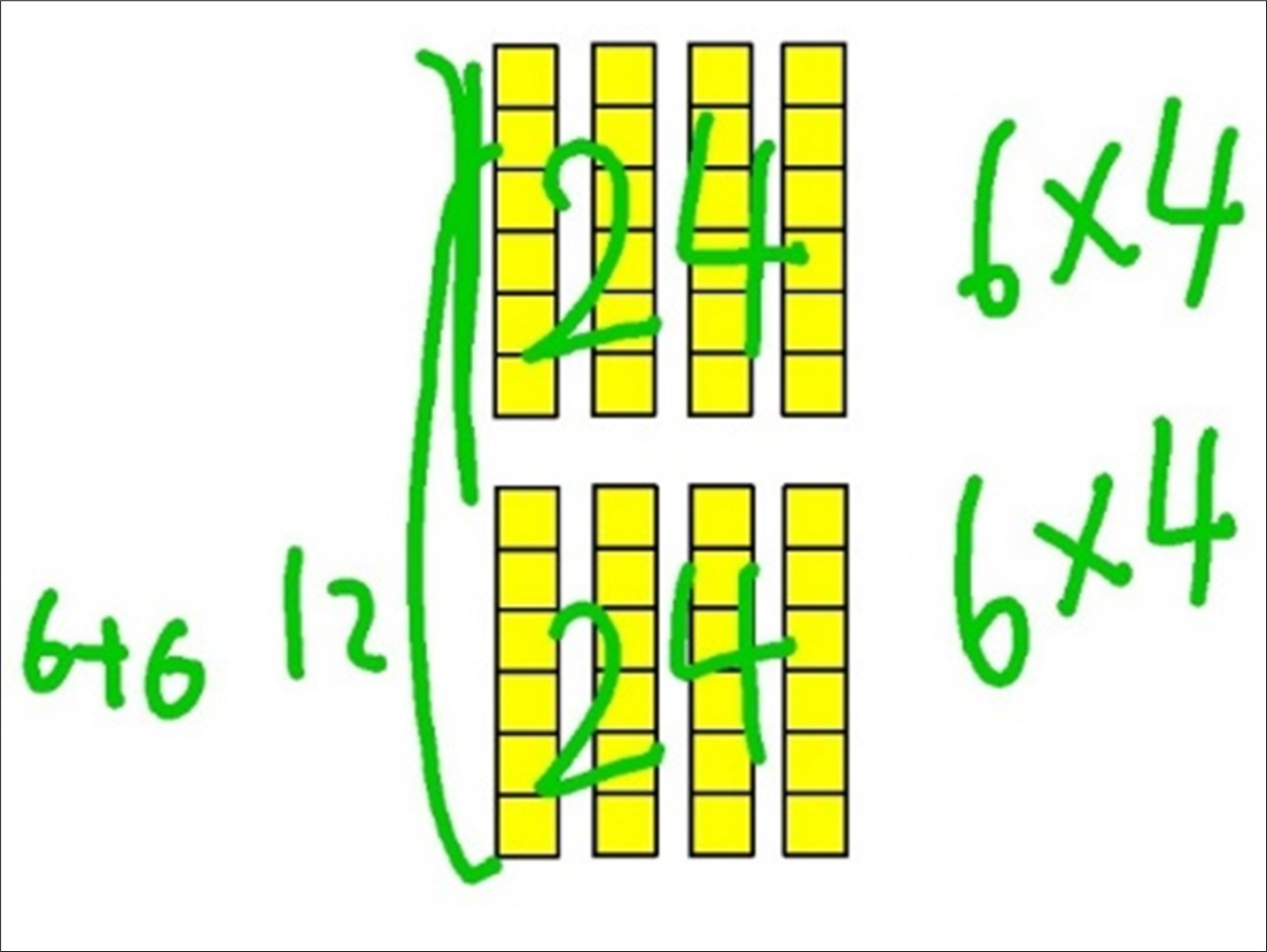

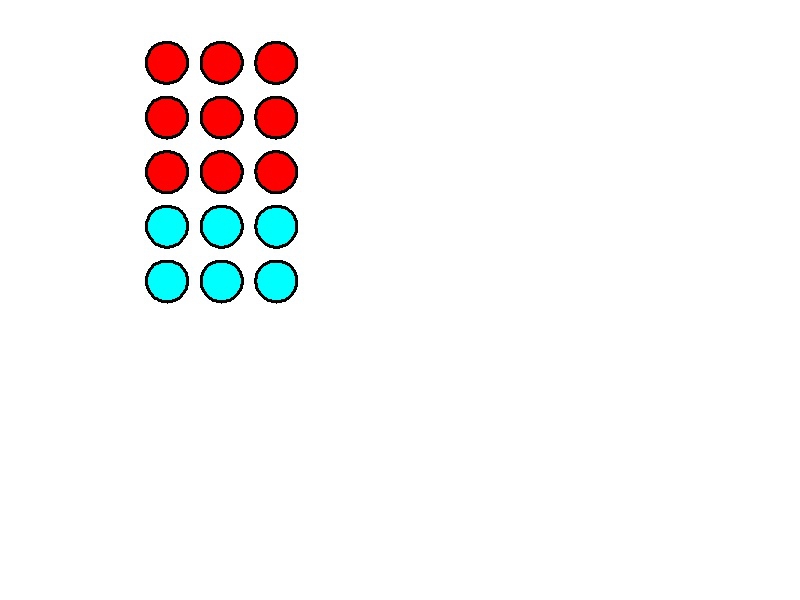

2.については、まずアレイ図がちょうど半分(6×4)になるように一部を隠して提示します。そして、隠している部分を少しずつ見せ、「10×4」で一度止め、全体が分かる「12×4」を提示します。意図的に提示することで、「(6×4)+(6×4)」や「(10×4)+(2×4)」を引き出します。

3.については、学習指導要領(算数編)にある「対話的に伝え合うことにより、お互いの考えをよりよいものにしたり、一人では気付くことのできなかった新たなことを見いだしたりする機会が生まれること」を促すために行います。友達の考えを理解することで、「だったら…」と考え始める姿を引き出せるからです。

授業の様子

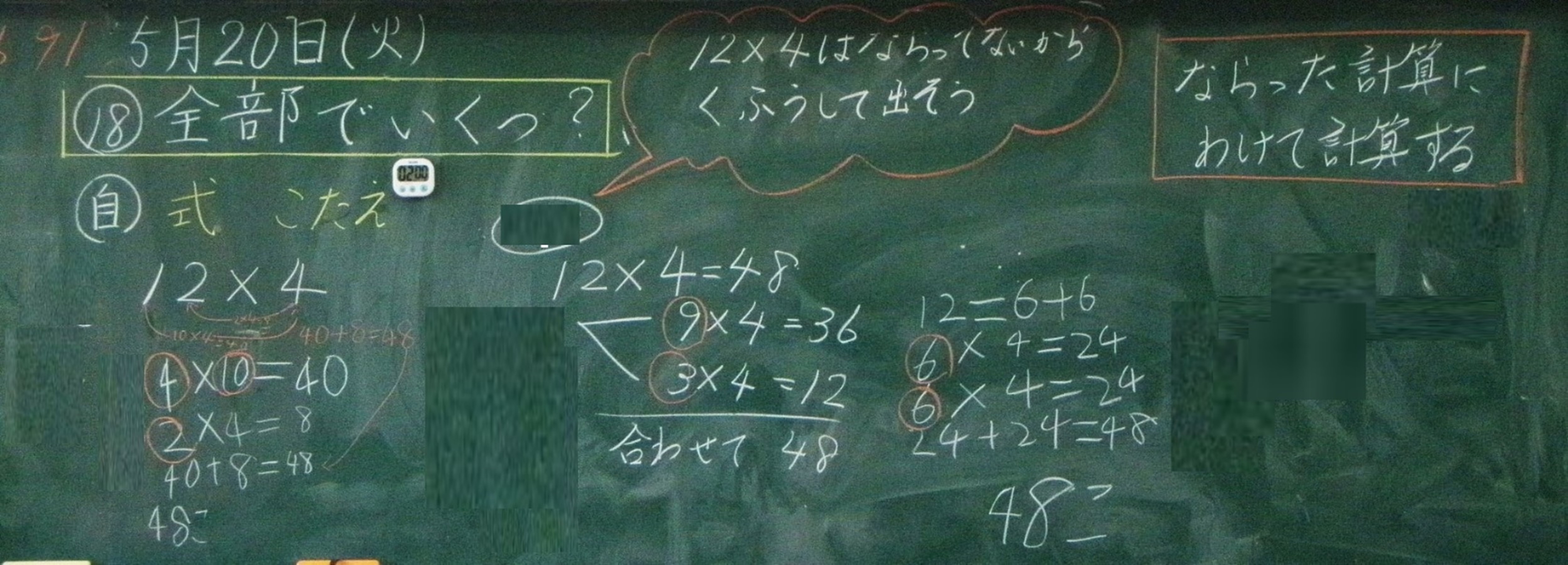

12×4の計算の仕方

まず、全員を起立させました。そして、一部を隠した「6×4」のアレイ図を電子黒板に提示し、

「今、見えているブロックは全部でいくつですか?分かった人は黙って座りましょう。」と発問しました。

半分くらいの子が指差ししながら数えはじめ、次々に座っていきます。

全員が座ったのを確認し、その後、みんなでカウントダウンして一斉に答えを言ってもらいました。

「(3、2、1、せーの)24!」

なぜだか、拍手と笑いが起きました。

このように、本時に関わる簡単な問題を最初に扱うことは、学ぶ雰囲気を作ったり児童の意欲を高めたりするのに効果があります。児童は「今日の授業は分かりそうだ」と思ったり、本時で活用する知識・技能を思い出したりするのでしょう。授業構成を少し工夫するだけで、多くの子が授業の最後まで頑張る姿を見ることができます。

「これから、隠れている部分も見せるね。全部でいくつですか?」

次に、隠していた部分を少しずつ下に動かしていきました。

「(指差ししながら)7、8…、先生、早い!もっとゆっくり動かして。」

「9、10…、先生、一回ストップ!」

「止めてくれてありがとう。10×4か…。」

「えっ!まだあるの、11、12…。」

「やっと終わった。このブロック全部の式は12×4だね。」

黒板に「12×4」と書いていると、Aさんが、「これ、習っていないよ。」とつぶやきました。

すると、Bさんが、「習っていないけど、あれとあれに分けるとできる!」と続けました。

「Bさんが『あれとあれに分ける』って言っているけど、何だか分かるかな?分かった人は、黙ってジェスチャーだけでやってみてください。」

分配法則の見方に関わる発言が出たので、全員に問い直しました。電子黒板に向かって指差しで横に切っている子もいれば、丸を2つ描いている子もいます。半分以上の子が何らかジェスチャーをしました。

このように、自力解決の前にどれくらいの子が解決の見通しをもてたか把握しておくと、さらに全体で見通しの話題を続けるかどうかの判断できます。今回はジェスチャーでしたが、挙手による方法もよく使います。

ほとんどの子が見通しをもてたと判断し、「12×4」のアレイ図を印刷したものを配付し、書き込ませました…。

※教材の作り方~少しずつ見せる提示~

-

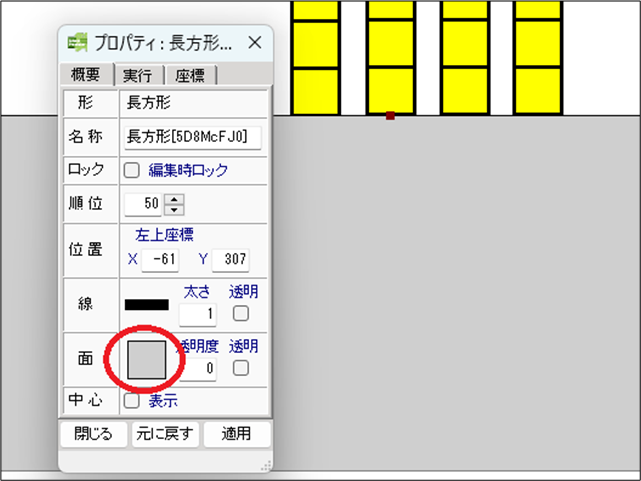

長方形を配置し、プロパティ→概要タブで色を選択

-

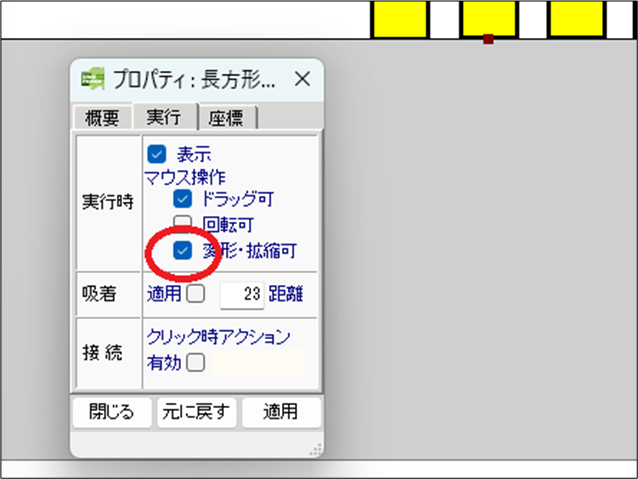

実行タブの「変形・拡縮可」にチェック

-

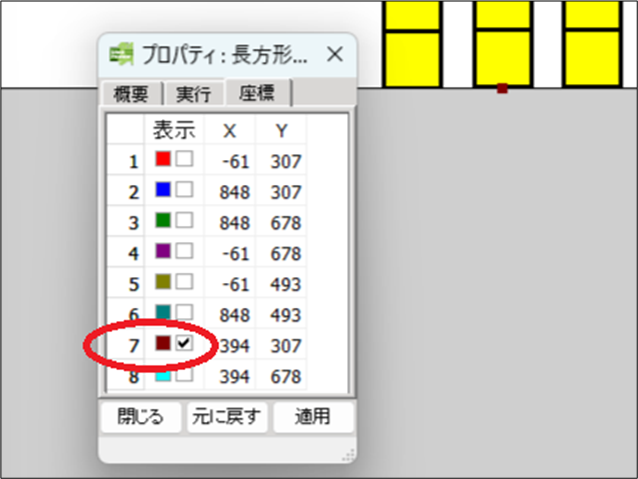

座標タブ「7」にチェック

上の教材は、灰色の部分をクリックしてドラッグすると、上下の大きさを変えられます。灰色の部分は「長方形」で作成しますが、設定を変更しないと上下に大きさを変えることはできません。

そこで、下記のような手順で設定しますが、やり方は「棒グラフの伸び縮み」を扱った第11回とほぼ同じになります。

まず、スクプレの編集画面で、図形から「長方形」を選び、キャンパスに配置します。次に、長方形に色を着けます。この教材では灰色にしていますが好きな色で構いません。

そして、上下に大きさが変わるように設定を変えます。はじめに「長方形」の図形の上で右クリックしてプロパティを開き、実行のタブをクリックします。次に、「変形・拡縮可」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。最後に、座標のタブをクリックし、「7」の色にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

これで、実行画面で灰色の部分をクリックした時、「7」の色の部分をドラッグすると底辺を固定して、上下に大きさを変えるように設定したことになります。

もし、左辺を固定して、左右方向に大きさを変えるように設定したい時は、「6」の色にチェックを入れてください。

関連するお勧め教材(「少しずつ見せる提示」に関係する教材)

- 小2算数 九九までのアレイ図

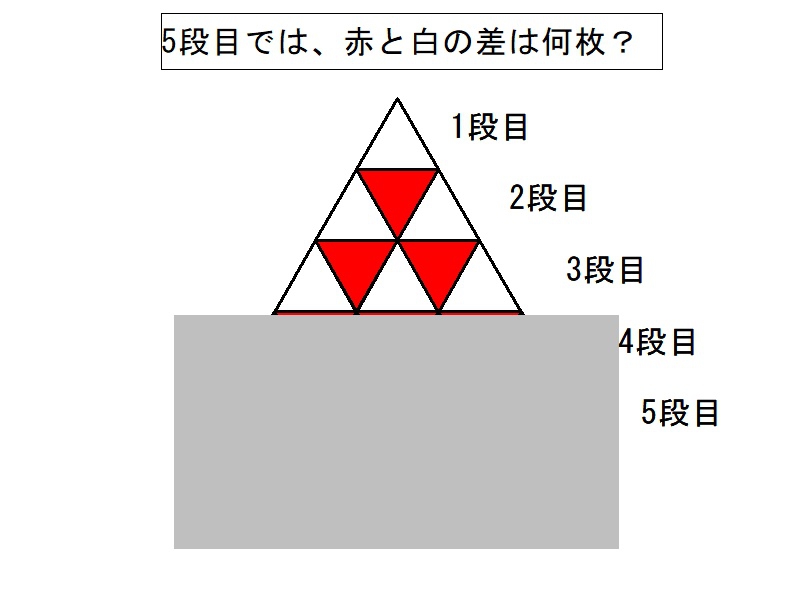

九九までのアレイ図です。分配法則の説明に使います。自在に図を変えたり、色を付けたりすることができます。 - 小4算数 赤と白の差は何枚?

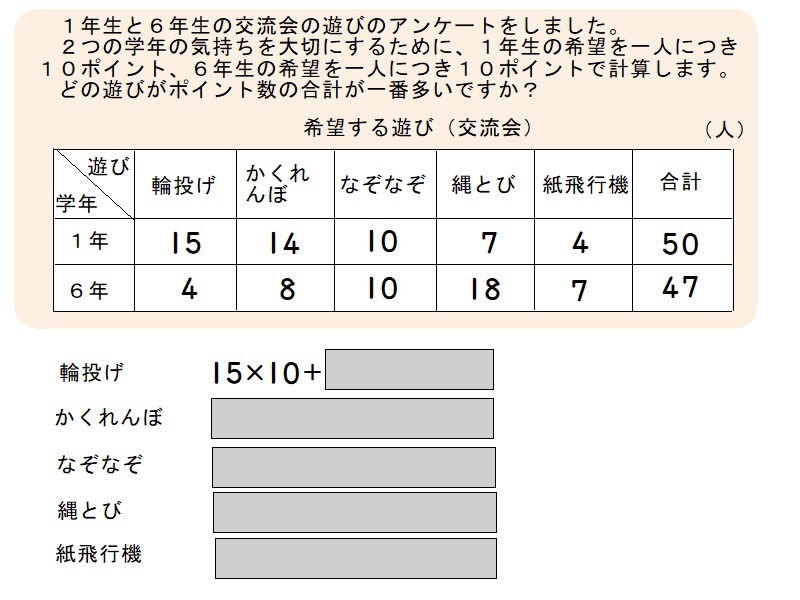

変わり方の発展問題です。赤と白の三角形のタイルの数の差を考えさせます。1頁目では、3段目まで提示し、きまりを考えさせます。必要に応じて4段目や5段目も提示できるようにしています。2頁目は5段目までの図です。式でも考えられるように吹き出しをつけました。 - 「小4算数 お楽しみ会・交流会(2022R4全国学力学習状況調査3-4)」

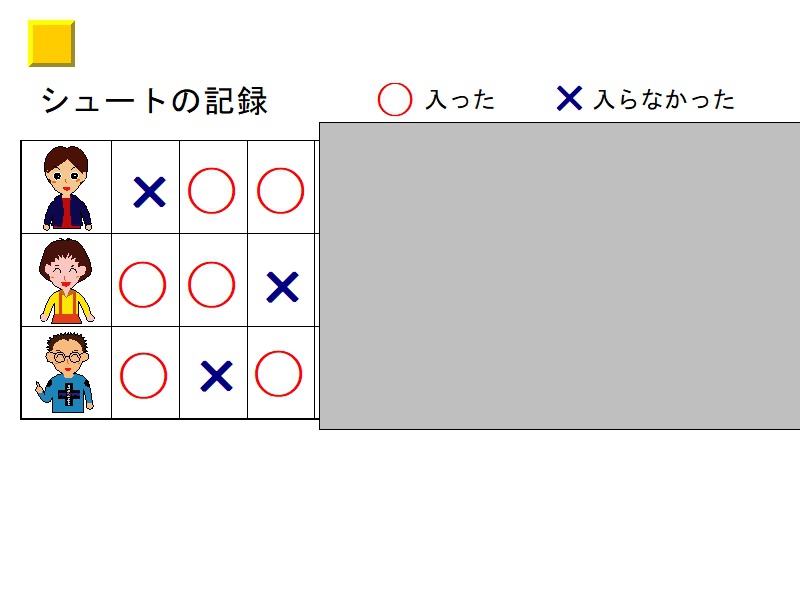

ダウンロード 日常生活の事象について統計的な問題解決の方法と、加法と乗法の混合した式の理解の問題です。2022R4全国学力学習状況調査3-4(正答率67.9%)を参考にしました。式に誤りのある子に対して、少しずつヒントが出せるように設定しています。 - 小5算数 シュートの成績がいいのは

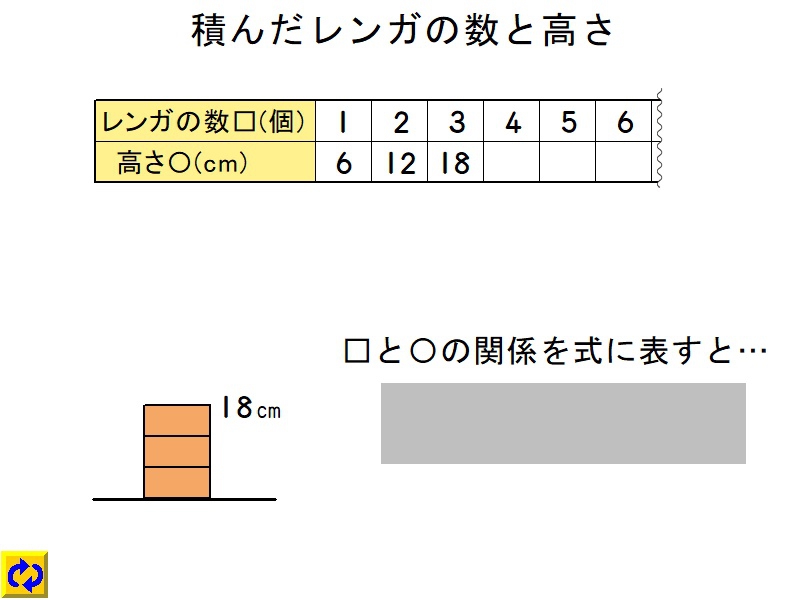

割合の導入教材です。シュートの成績について考えます。少しずつ提示できるようにスクプレ化しました。一回ずつ提示することで差で比べる方法を引き出すことができます。また、シュートをする回数が違う場合の比べ方を考えるときに、割合の考え方を引き出すことができます。黄色いボタンは隠している部分のon/offです。 - 小5算数 積んだレンガの数と高さ

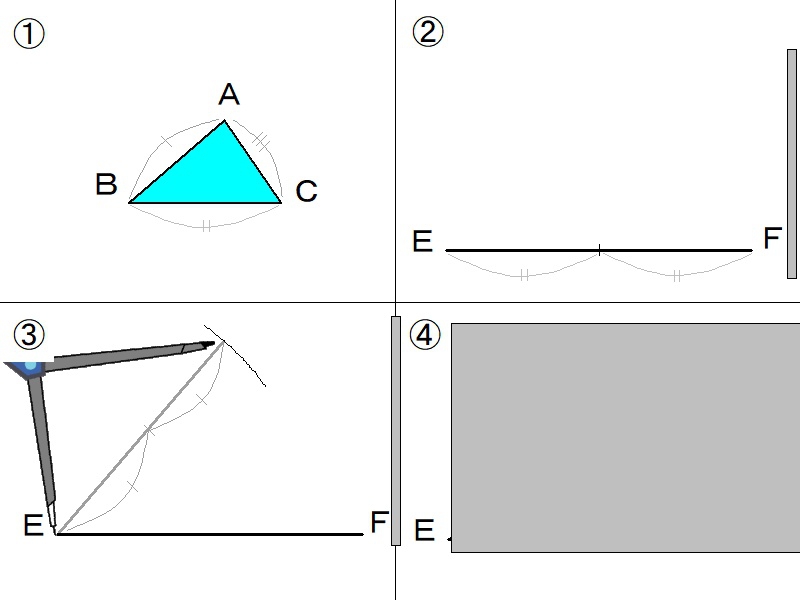

比例の教材です。積んだレンガの数と高さについて考えさせます。表にリンクして図も表示させることで場面理解を深めさせることができるようにしました。また、式は少しずつ提示できるようにし、手がかりをつかめるようにしました。 - 小6算数 拡大図のかき方(3つの辺)

拡大図の作図の教材です。3つの辺を使って拡大図を描く方法です。合同の作図の仕方を思い出させながら、隠している部分を提示します。4コマ提示で作図の流れが分かるようにしました。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、5年「図形の面積」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約630ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事