子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第4回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の単元は3年「植木算」です。

「何秒かかるかな?」を引き出す

今回の教材は植木算を発展させたものです。植木算については、以前このコーナーの執筆を担当していたきんたろう先生が取り上げていますので、詳しい説明はそちらをご覧ください。

植木算は、問題文に見える数値だけで考えてしまった誤答が多数派になり、正答が少数派になるという場面が生まれやすい教材です。そして、正答の少数派が何とか分かってもらおうと、言葉・図・式を駆使して説明しようとする姿も引き出しやすい教材です。

そこで、授業では、このような姿を確実に引き出すため、素材をエレベーターに変更しました。3年生くらいになると、既に木や電柱などを素材にした植木算を解いたことのある子がいるためです。先行知識で解く子がいないようにすることで、「なぜ?」「どうして?」などの本音の話合いが生まれます。また、スクプレを使って、エレベーターが動く様子とその時間が提示できる教材を作り、正しい答えの確かめるためのシミュレーションとして使えるようにします。視覚的に提示されることで、正答を考えた子たちの説得力が増し、どうやって考えたかに迫れます。

授業の様子

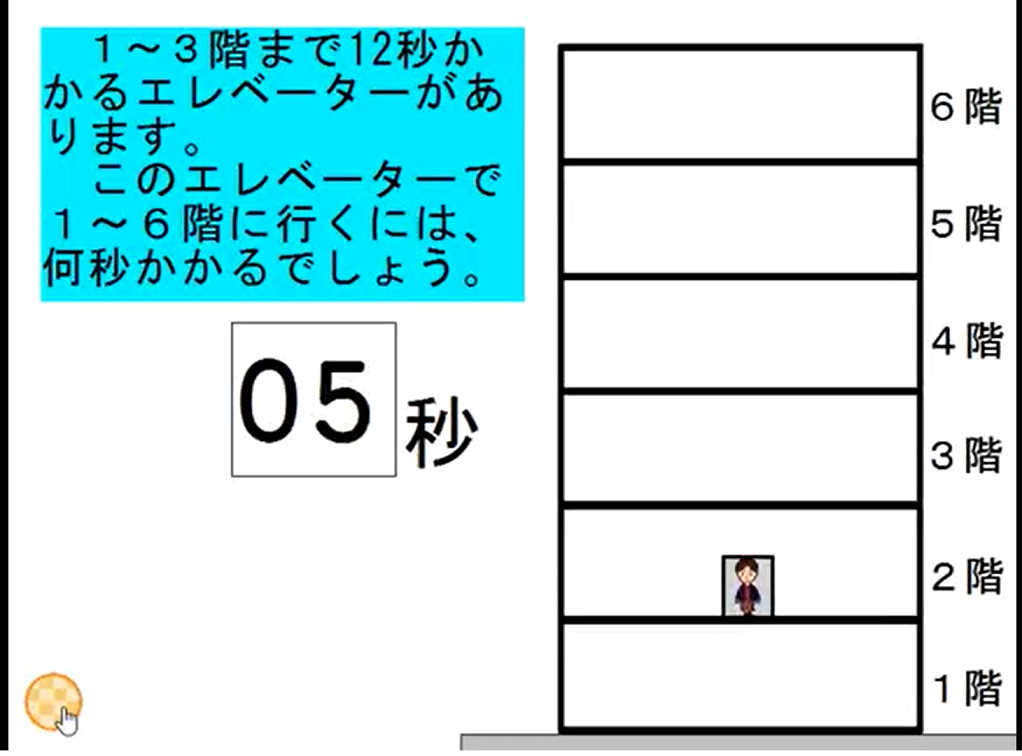

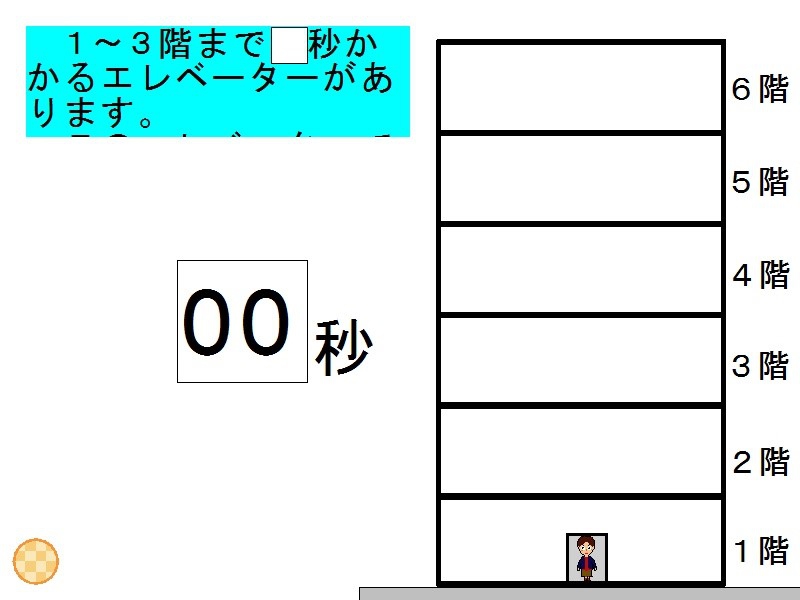

「これはエレベーターに子供が乗っている様子です。停まらないで1~3階まで行くのに何秒かかると思いますか?」

と言ってスクプレの画面を提示しました。まだエレベーターを動かしていないので、子供たちは適当に答えます。

「11秒?」

「12秒?」

出てきた答えそれぞれに同じ考えだった子も挙手させていきました。算数は突然問題が提示される場合が多く、始めは問題と子供にかなり距離があります。そこで、その問題との距離を縮めるために、まずは、強制的に関わらせ、少しでも問題との距離を縮めていきます。

答えを確かめるため、エレベーターのスイッチを押しました。タイマーも同時に動きます。エレベーターを3階で停めました。

「おしい!12秒だったか。」

「1階4秒か。」

とそれぞれつぶやきが聞こえますその中に、

「先生、この問題、続きがあるよ。」

と教師の仕掛けに気付いた子が出てきました。事前に問題文の下の方に続きの文が少しだけ見えるように設定して提示しておいたのです。

「よく気付いたね。実はこの問題の続きがあるんだけど…、どんな問題だと思う?」

と子供たちに尋ねました。これは「問題作り」という手法です。子供たちに問題を作らせることで、問題をより理解させる働きがあります。また、「自分が考えた問題を取り上げてくれてうれしい」や「友達が考えた問題を解いてみたい」という情意的な部分も高める効果もあります。

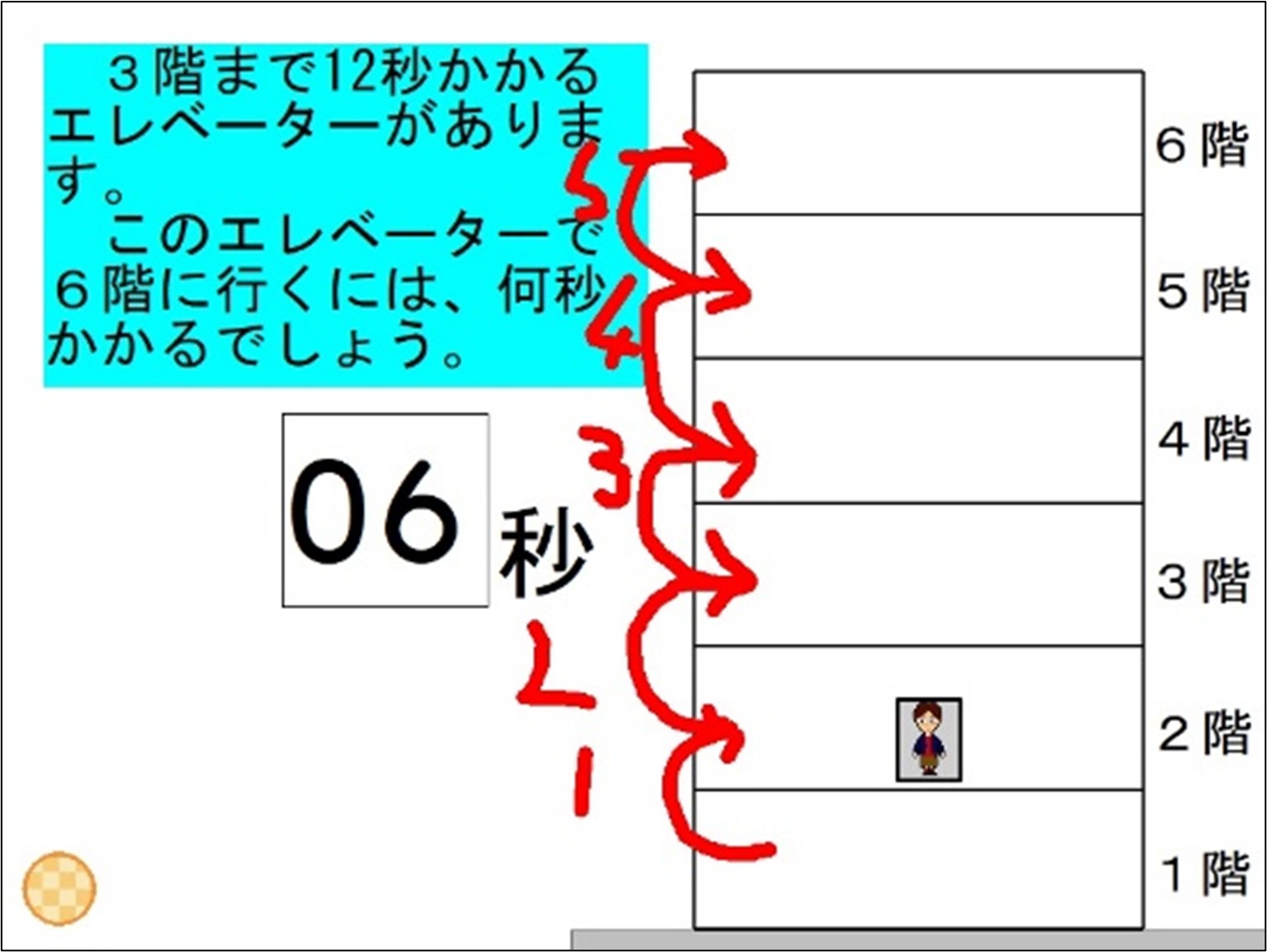

Aさんは「1階から6階まで何秒かかるでしょう?」、Bさんは「3階から6階まで何秒かかるでしょう?」と考えました。問題文の隠れていた部分を提示すると、Aさんの考えた問題文と同じでした。何人かがノートに計算を始めました。

「もうノートに答えを書き始めている人がいますね。まだの人も自分の考えをノートに書いてみましょう。」

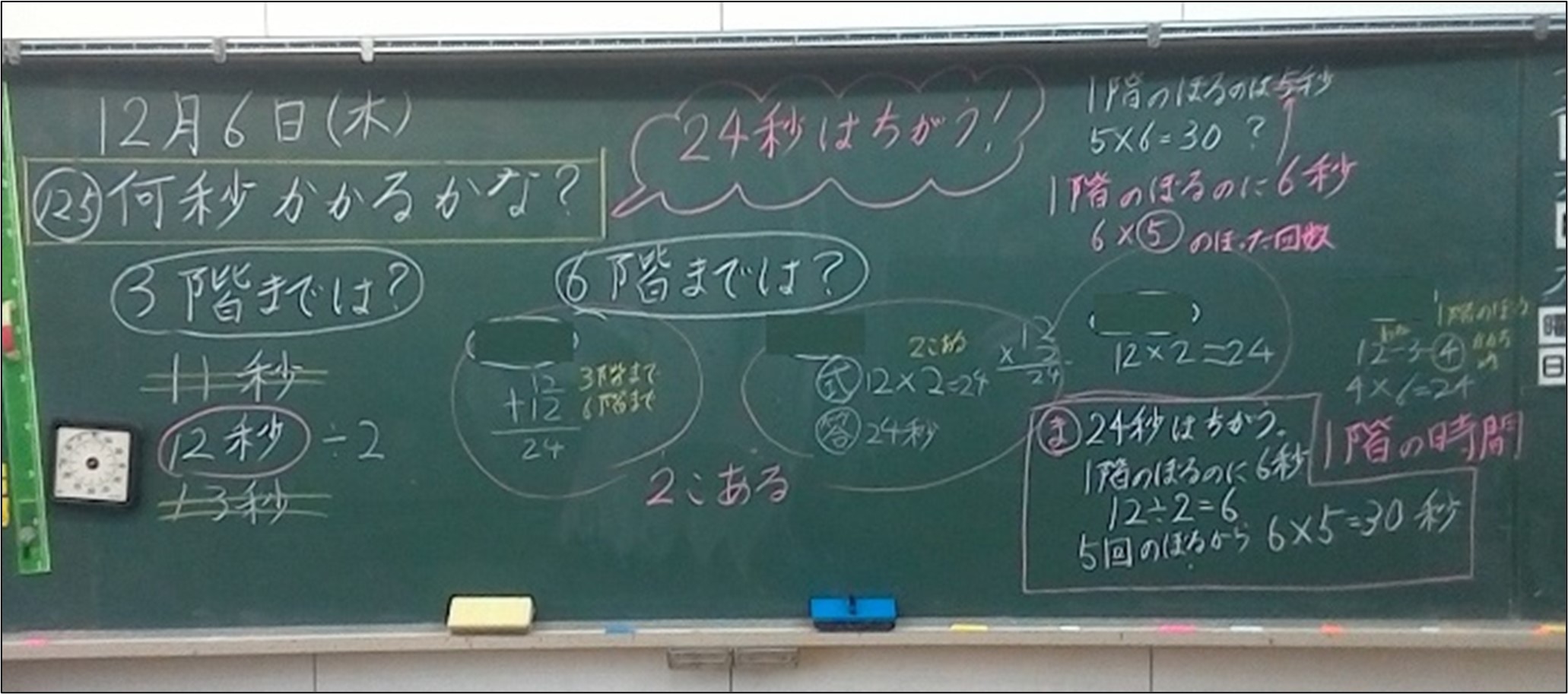

しばらくしてから子供たちのノートを見ると、学級のほとんどが「24秒」、正しい答えの「30秒」は数人しかいませんでした。

「では、エレベーターで答えを確かめてみましょう。」

とエレベーターのスイッチを押しました。エレベーターとタイマーに子供たちの視線が集まります。

植木算(エレベーター)2

「え!どうして?」

タイマーが24秒になっても、まだ5階です。タイマーが30秒になってようやく6階に着きました。

「なんでだろう?」

「3階から6階って倍になったから、12秒の倍だと思ったのに…」

「1階のぼるのに、何秒かかるのかな?」

子供たちは大騒ぎです。

「はじめから『30秒』って考えていた人が何人かいました。その人は挙手してください。」

と挙手させると、その子たちに向かって周りの子が、

「ねえねえ、どうして30秒になるの?教えて!」

と声をかけています。30秒と答えたうちの一人のCさんに指名しました。

「それはね、6階までだと5回のぼるでしょ…」

みんな、Cさんの説明を真剣に聞き始めました…。

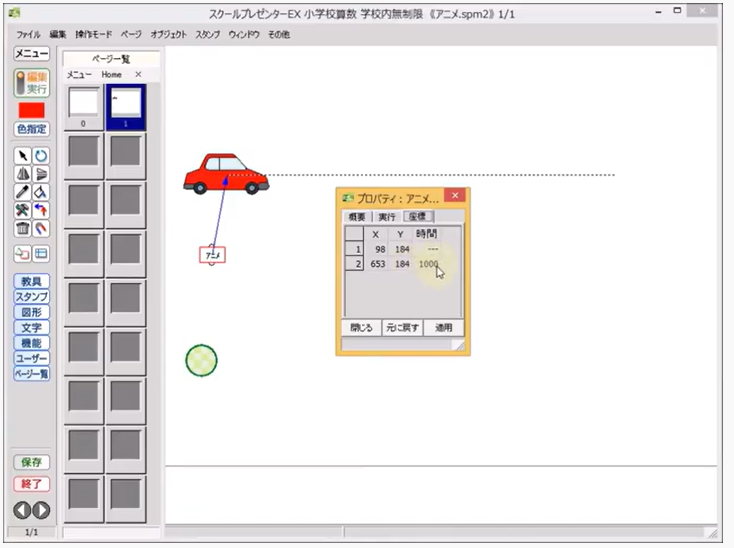

※教材の作り方~「アニメ」の活用~

この教材のエレベーターのように移動する部分は「アニメ」を使って作りました。「アニメ」の基本的な作り方は、第1回で紹介したYouTubeチャンネル「➃アニメ機能の使い方」の動画がとても分かりやすいで割愛します。

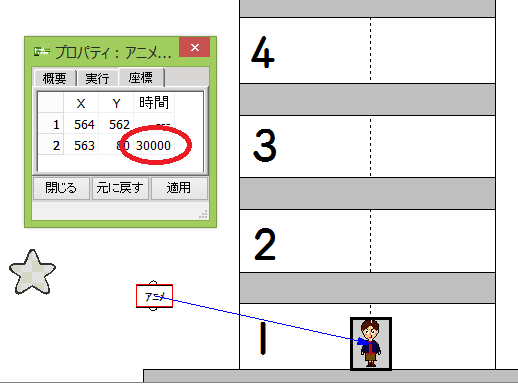

ここでは、本教材のエレベーターでも使っている移動時間の設定の仕方について紹介します。

配置しておいた「アニメ」を右クリックすると、「プロパティ」が表示されます。その「プロパティ」の「座標」のタブをクリックし、時間を「1000」から「30000」に変更します。これは、アニメで設定した区間を「1秒で移動する」から「30秒で移動する」に変更したことになります。

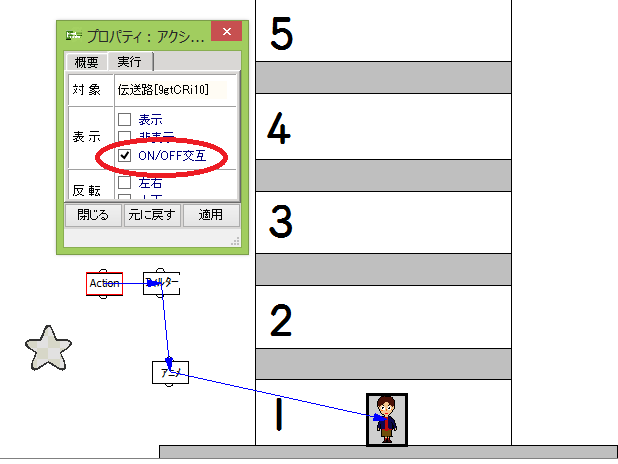

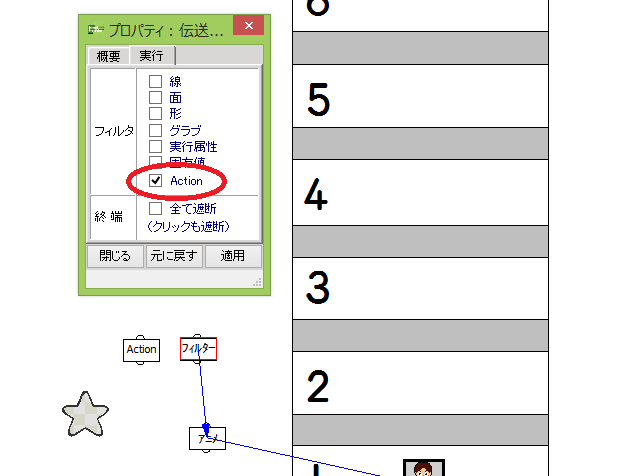

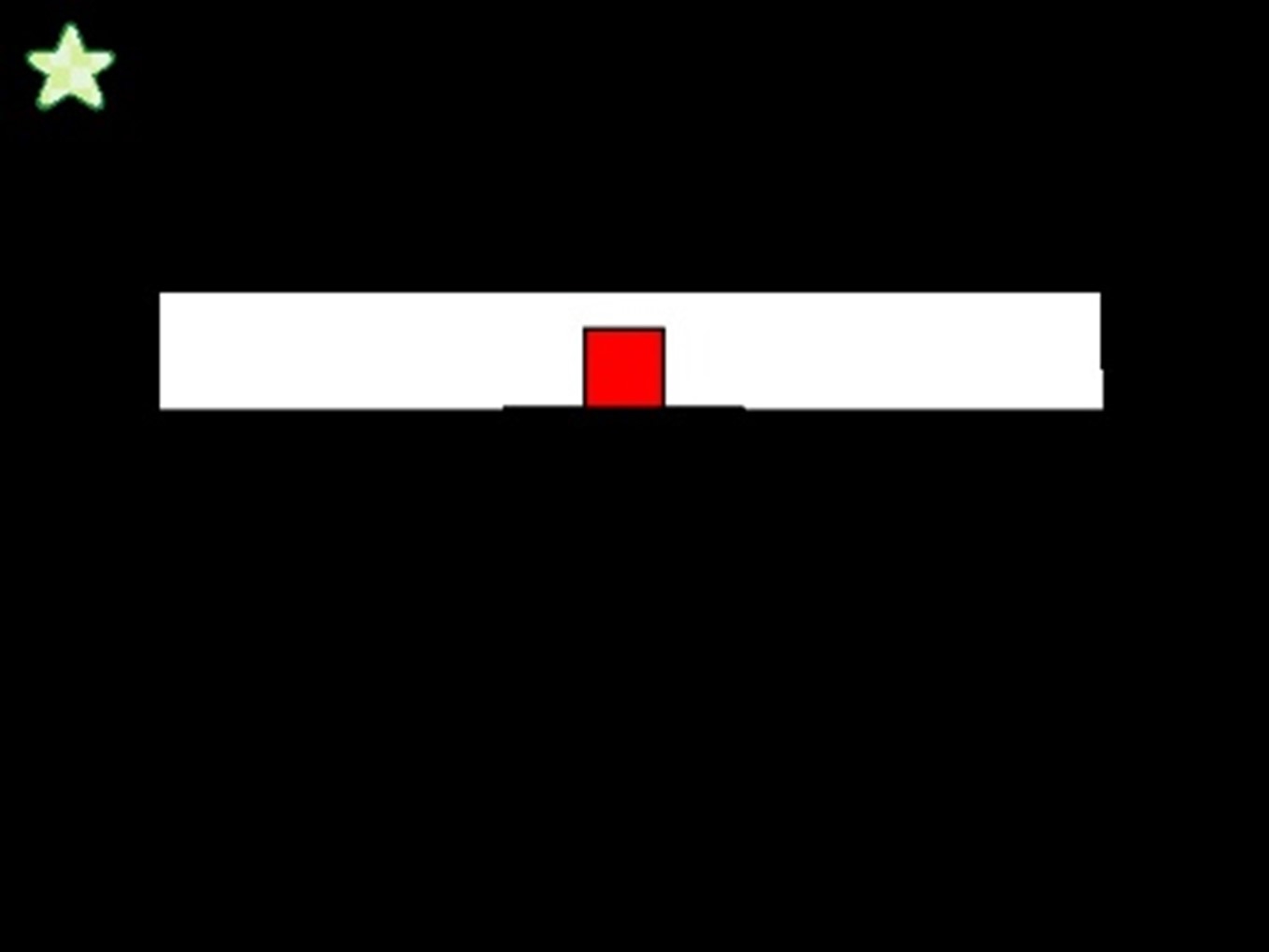

また、途中でアニメを停止させたい場合は、少し修正が必要です。左側の「機能」の中から、「アクション」と「フィルター」を選んで画面に配置します。そして、「星→アクション→フィルター→アニメ」でリンクを結び直します。このとき、「アクション」のプロパティは「on/off」、フィルターのプロパティは「action」に設定しておきます。そうすると、星をクリックするたびに、アニメが一時停止と続きの動作をします。

関連するお勧め教材(アニメを使った教材)のダウンロード

- 小1算数 10-6+3(アニメ)

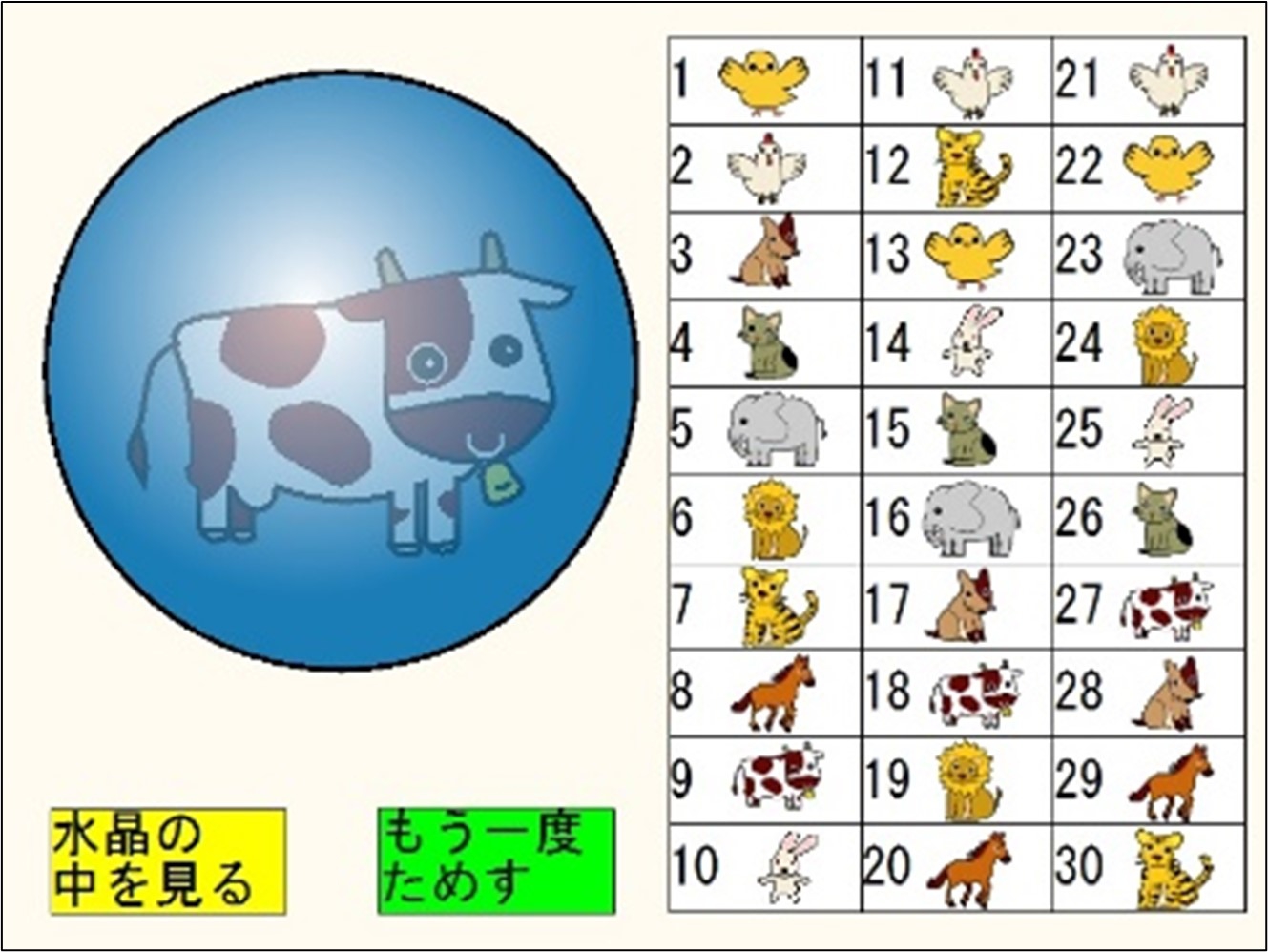

3口の計算の教材です。減加法の素地を培うことがねらいです。再生ボタンをクリックすると、「10-6+3」の式になる場面の変化をアニメーションで提示することができます。丸のボタンをクリックすると、バスの中を見ることができます。 - 小2算数 どの動物か分かる手品

算数手品の教材です。30までの好きな数の一の位と十の位をたして始めの好きな数から引いた答えを数表の動物に置き換えると、なぜか水晶にその動物が映ります。自ずとなぜの追究をしたくなります。「不思議な水晶」というwebサイトを2年生でも学習できるように教材化したものです。 - 小3算数 円の中の三角形

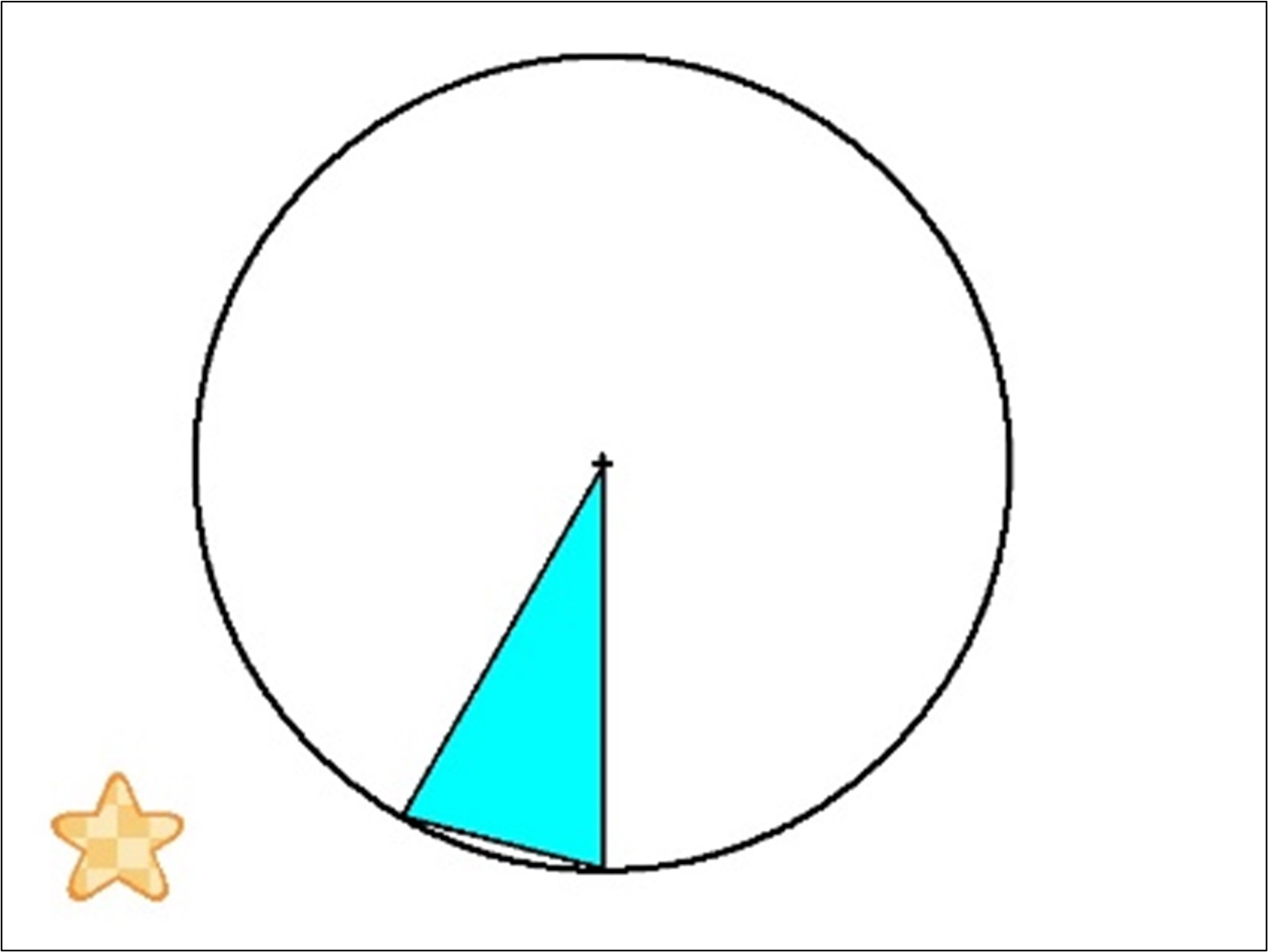

三角形の頂点を円の中心と円周上にとった場合の三角形について考える教材です。少しずつ大きくなるアニメーションを見せて、何という三角形が見えるのかノートに書かせます。二等辺三角形と言える理由を説明させたり、正三角形になる瞬間の条件について考えさせたりしていきます。星をクリックすると、アニメーションは停止します。 - 小4算数 タイルは何枚?

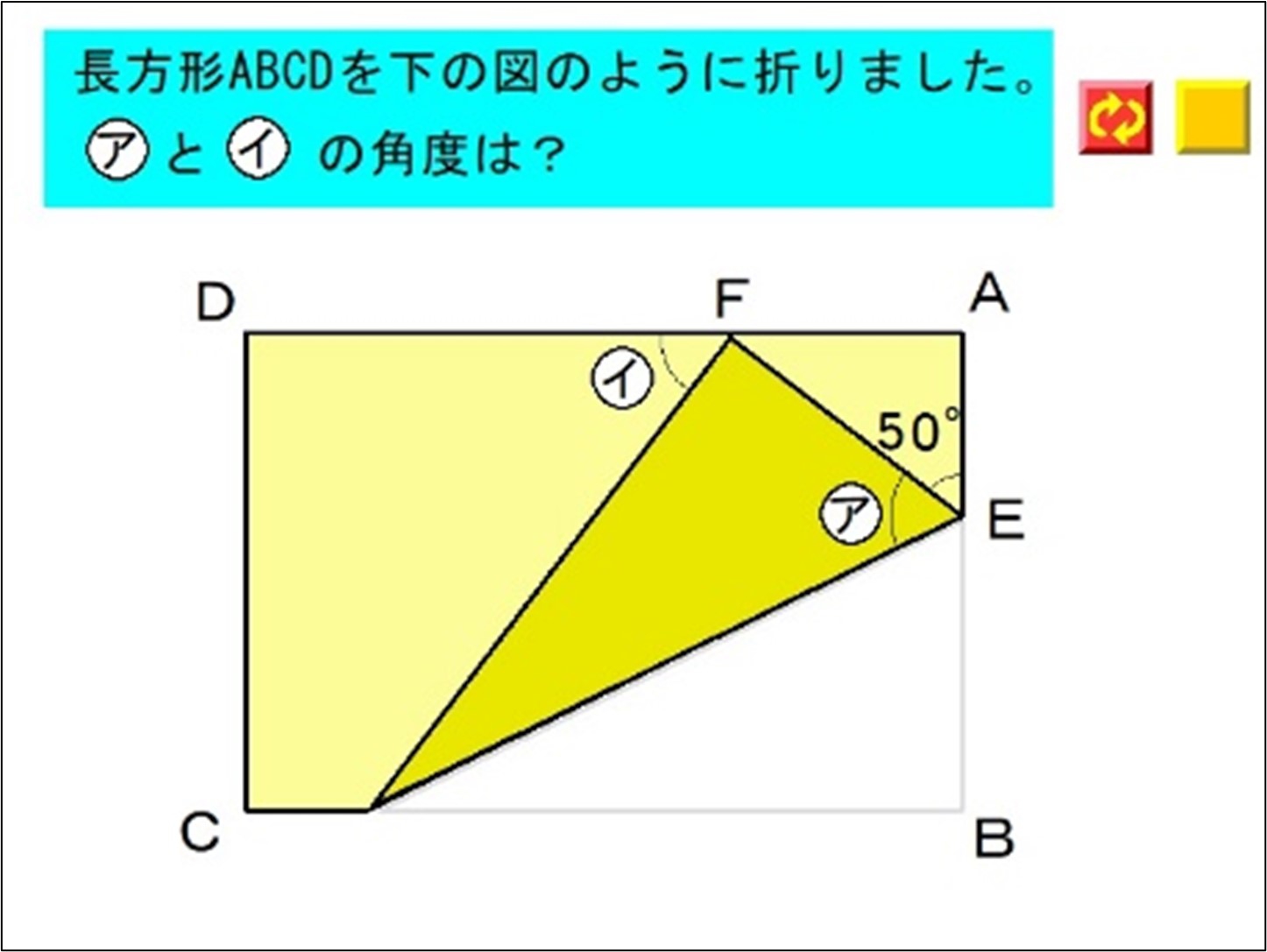

1から11までの奇数の数列をタイル図にしたものをスポットライト提示とアニメーションを活用し、タイルを上から一段ずつ数えたくなるような提示にしました。また、本当に36枚あるか全体を見て確かめる時に、色分けしたタイルを見て等差数列の和のイメージを引き出せるようにしています。 - 小5算数 折り返した長方形2

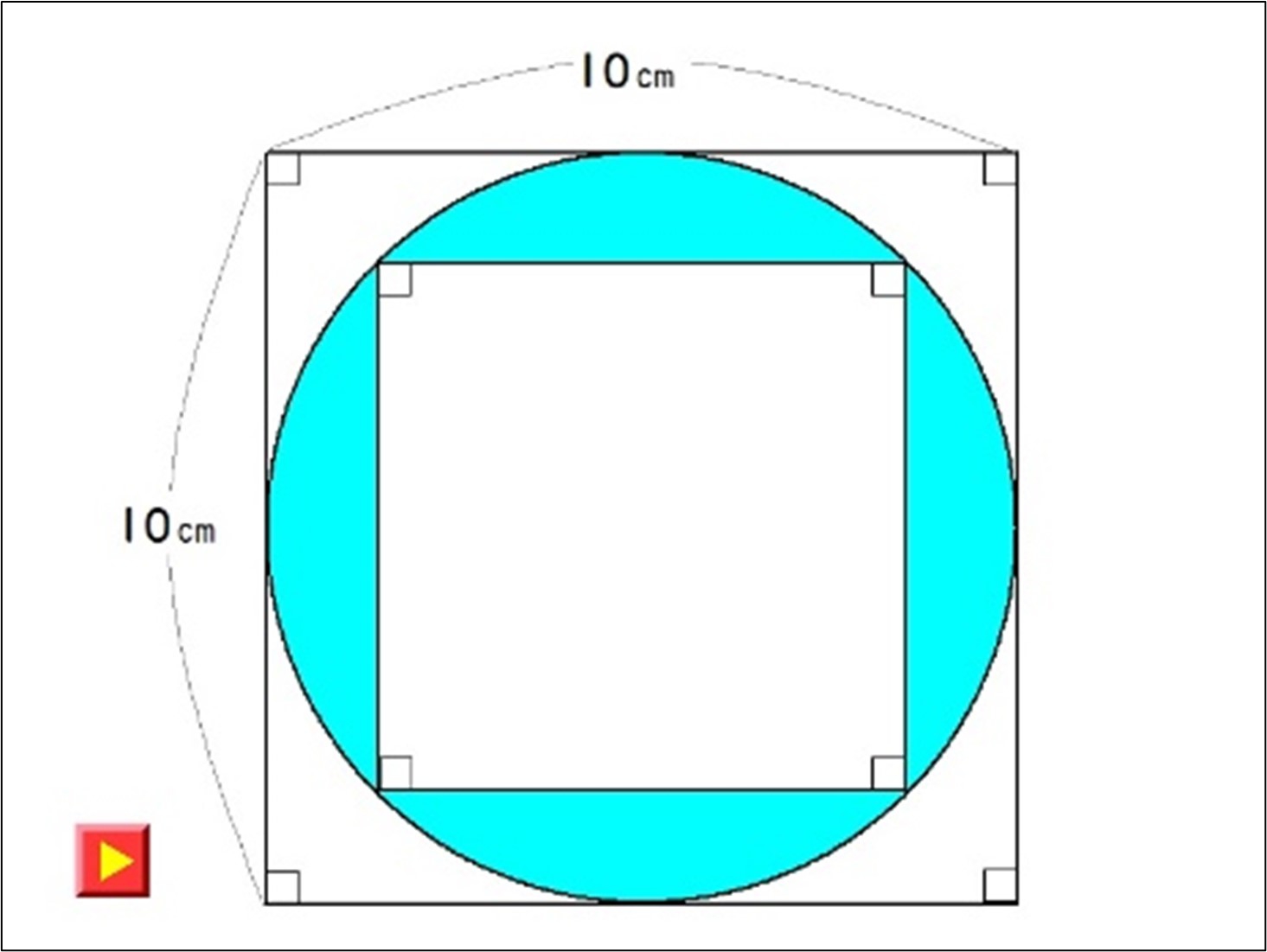

長方形を折り返した時の角度を考える教材です。解決するには「折る前の形を考えること」と「今、分かっている角度を書き出すこと」がポイントになります。前者については、アニメを使って長方形から折り返した場面をイメージさせます。後者についは、黄色のボタンをクリックすると今分かる角度が提示されます。 - 小6算数 正方形と円を組み合わせた面積

円の面積の発展教材です。円に内接する正方形の一辺の長さが分からず困っている児童へヒントとして提示します。再生ボタンをクリックすると、正方形が回転します。また、黄色のボタンをクリックすると、対角線が提示されます。1頁目はこのままワークシートして使えます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、5年「三角形の面積」の単元を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

南部町立名川南小学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事