子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第24回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は、3年「式の表現と読み」の教材です。

「〇〇さんとは違うんだけど…」を引き出す

動画「点字ブロックのブロックはいくつ 」

学習指導要領では「式の読み方」として5つ挙げていますが、今回は特に下記に焦点を当てました。

- 式からそれに対応する具体的な場面を読む。

- 式の表す事柄や関係を一般化して読む。

- 式から問題解決などにおける思考過程を読む。

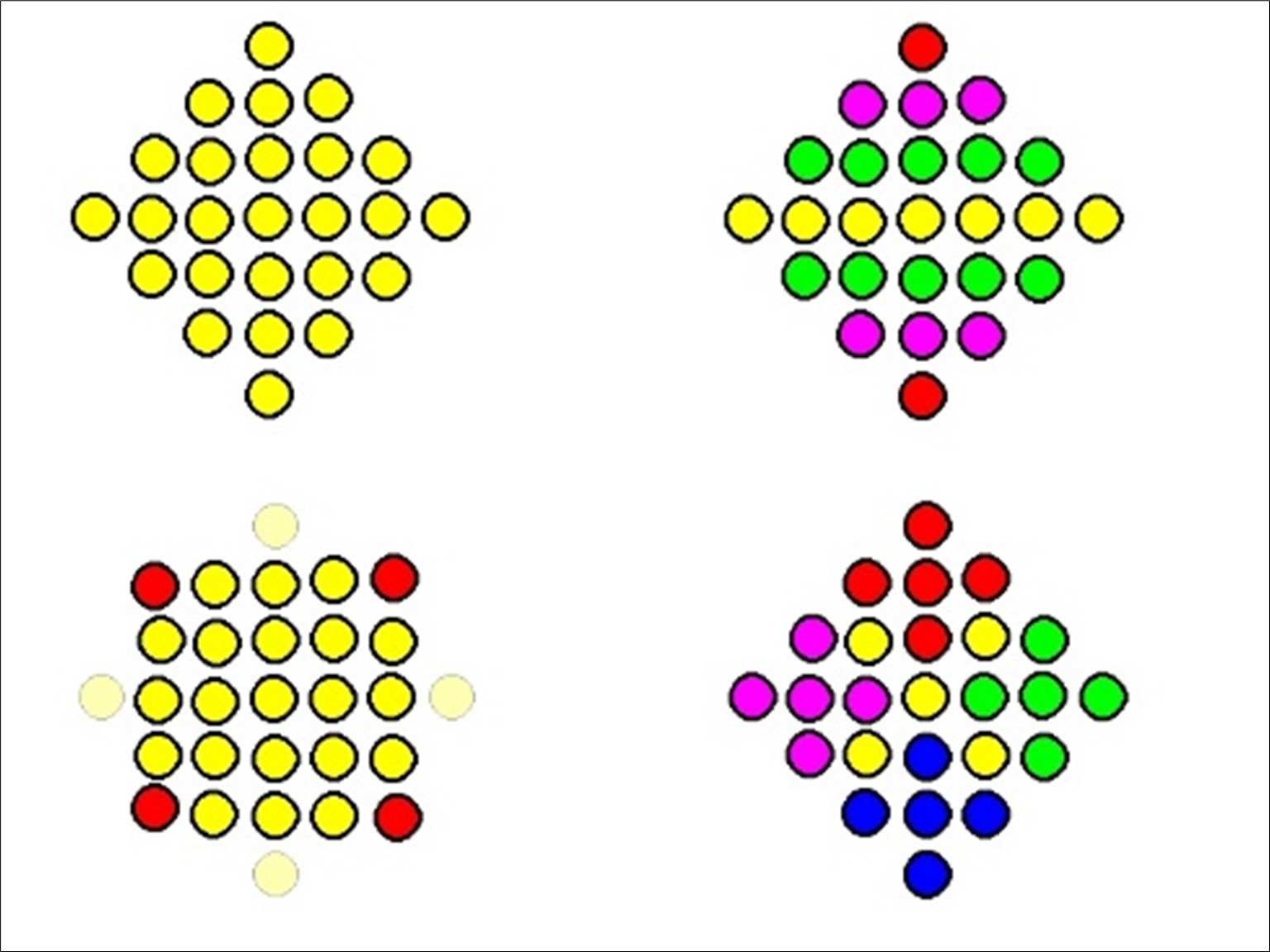

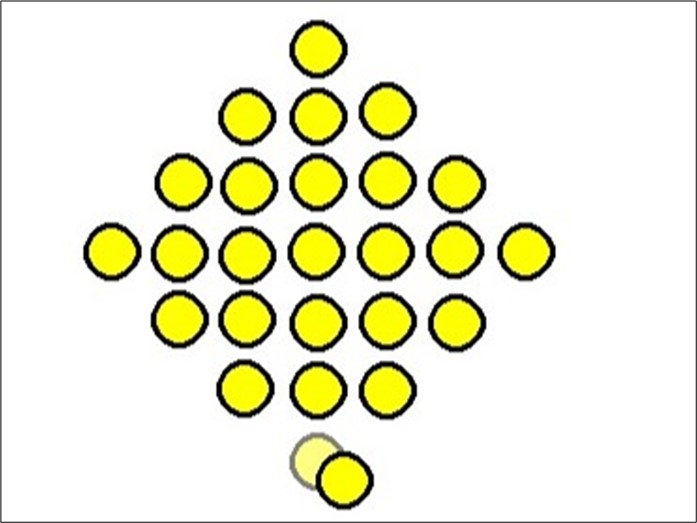

子どもたちに図のような点字ブロックのブロック(黄色い丸)の数を求めさせると、ほとんどの子は1つずつ数えて、「25個」と答えるでしょう。

これでは上で示したような式を読む活動は生まれません。「5×5」や「1×2+3×2+5×2+7」などの見方・考え方を引き出したいものです。

そこで、下記のような手立てを講じて、授業に臨みました。

- 自力解決の場面で「かけ算」を必ず使うように条件を付け、新たな見方・考え方を引き出す。

- スクプレを使って、子どもの考えを図で表現できるよう、ブロックに着色できたりブロックを移動させたりできるようし、具体的な場面の理解を促す。

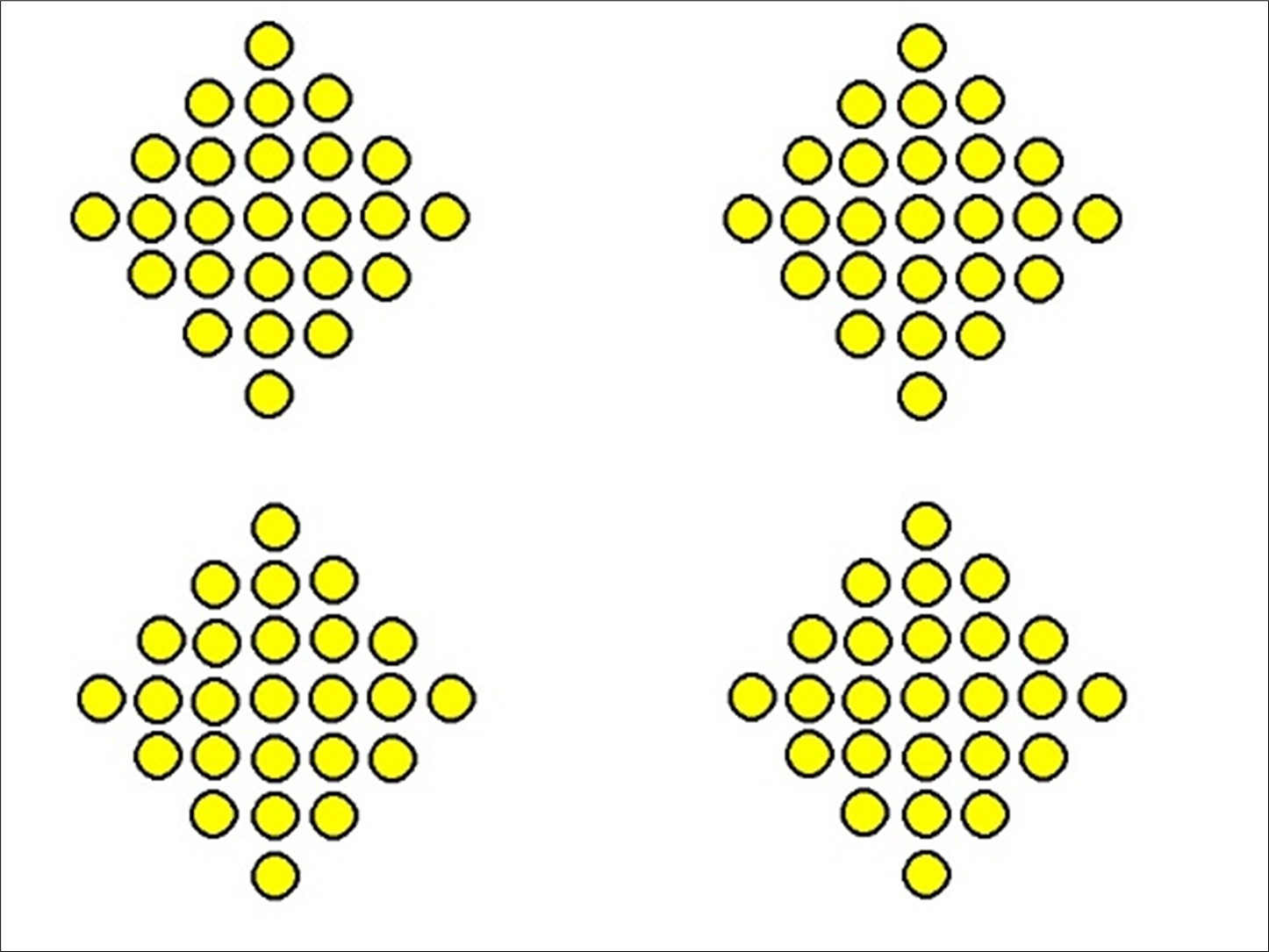

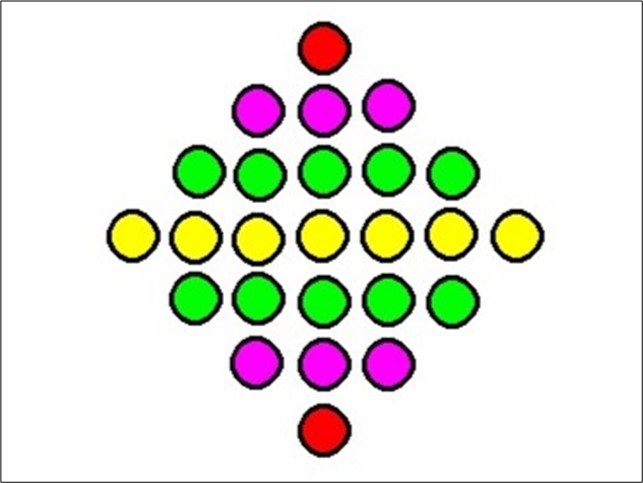

- 多様な見方・考え方のある「5×5」を取り上げ、「〇〇さんとは違うんだけど…」という声を引き出し、対話的で深い学びを作っていく。また、式が同じでも見方・考え方が違うことを視覚的に理解できるように、1画面に4つの点字ブロックを提示できるように設定する。

なお、この教材(点字ブロック*)は、私のオリジナルではありません。故坪田耕三先生(元筑波大学附属小学校副校長)の実践を参考にしています。初めてこの授業を見た時、身の回りにあるもので多様な見方・考え方が引き出せるんだと深く感動したことを今でも覚えています。

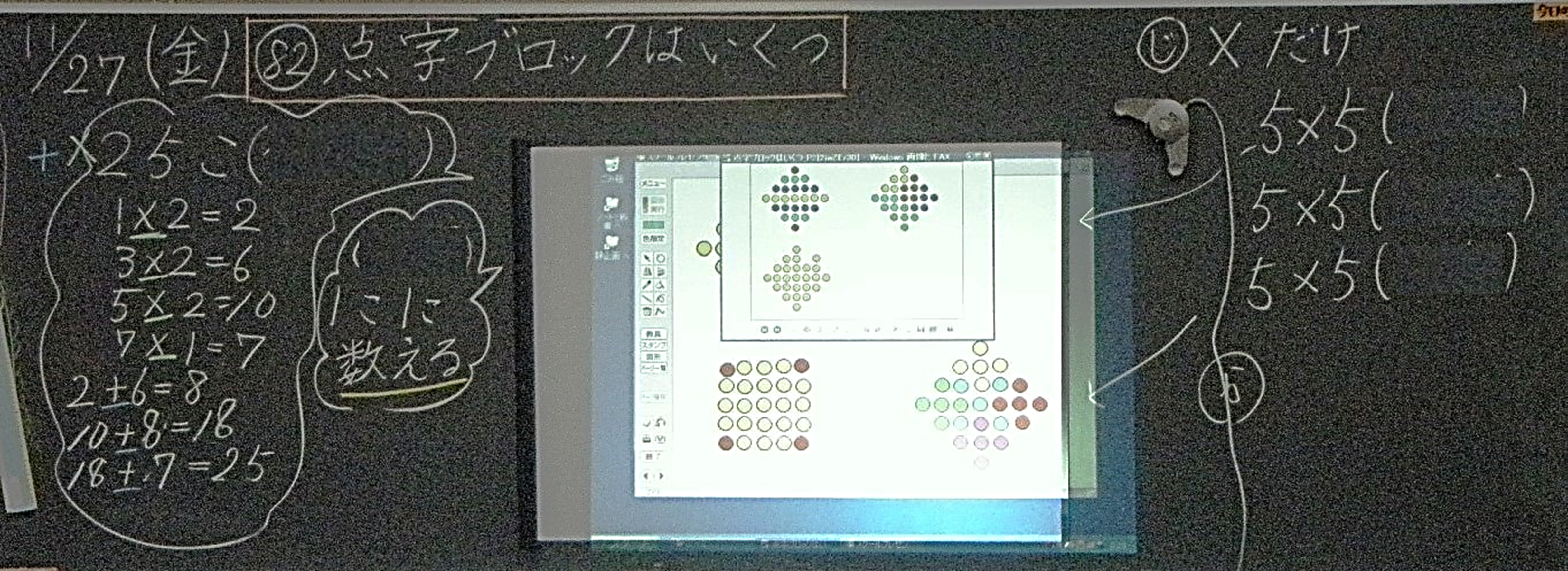

授業の様子

まず、黒板のスクリーンに点字ブロックを映し、「点字ブロックはいくつ?」と板書しました。

ほとんどの子供は、黒板に向かって指差ししながら1つずつ数えはじめました。

「25かな?」

「いや、24だよ!」

というつぶやきが聞こえます。

一度、画面を消して、次のように発問しました。

「25こかな?24こかな?どっちかな?はっきりさせたい人は手を挙げてください。」

全員が手を挙げました。

このように、授業の進む方向は、子供たちと決めるようにしています。また、この画面を消す手法は、第22回でも紹介しました。自然に子供たちの視線がこちらに集まるので、教師の発問が通りやすくなります。

次に、子供たちに、スクリーンに映してしていた点字ブロックと同じものを印刷した用紙を配りました。

Aさんは、手に取るとすぐ数え始め、「先生、やっぱり25こだったよ!」と声を上げました。その声にたくさんの子が頷いています。

「どうやって求めたの?」とAさんに聞き返すと、

「一つずつ数えました!」と元気よく答えました。

すると、Bさんは手を挙げてこう言いました。

「私は、計算して求めました。」

それを聞いた周りの子たちは、「え?」と驚いた反応です。

もちろん私も驚きました。自分が予定していた授業計画と違う展開になったからです。きっとBさんは、進んで手を挙げるほど言いたいことがあったに違いないと思い、彼に寄り添ってみることにしました。

黒板のスクリーンに点字ブロックを再び映し、Bさんに説明させました。

「ここが1こが2つだから『1×2=2』、ここが3こが2つだから『3×2=6』、ここが5こが2つだから『5×2=10』、7こが1つだから『7×1=7』、合わせて『2+6=8、8+10=18、18+7=25』」

Bさんの説明に合わせて、点字ブロックに色を付けてあげました。

Bさんの説明が終わると、周りの子たちから自然に拍手が起きました。

透かさず褒めます。

「Bさんの考えのいいところは、かけ算を使っているところだね。みんなもかけ算の式で求められないか考えてみましょう。違う式があるかもしれないよ。」

そう言って自力解決の時間を取りました。

しばらくすると、Cさんがこんなことを言い始めました。

「『5×5』ばっかりだ…。」

それを聞いたDさんも、

「僕も!『5×5』がたくさんある。」

黒板に「5×5」と書き、一度子供たちの手を止めさせました。

「『5×5』がたくさんあるみたいだけど、『5×5』で考えた人は?」

ほとんどの子が手を挙げました…。

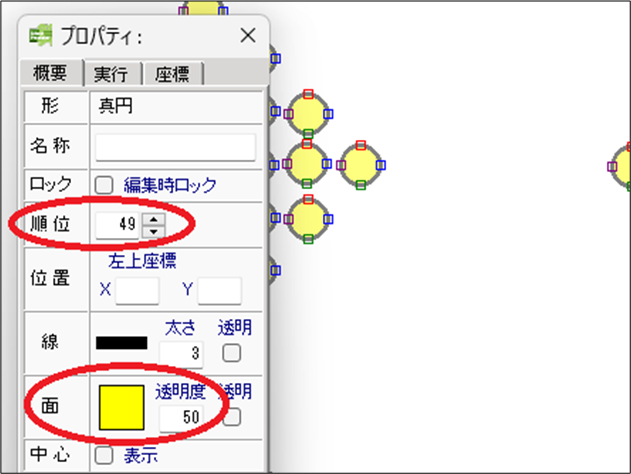

※教材の作り方~元の位置が分かるようにする~

-

新しいページに点字ブロックをコピー

-

下のレイヤーに移動し、半透明に

-

半透明にした図をはじめのページに貼り付け

式を読む教材では、式に合わせて具体物や半具体物を移動させると、相手の考えた式が格段に理解しやすくなります。でも、具体物や半具体物を移動してしまうことで、元の図を分からなくなることもあります。

そこで、移動させても元の位置が分かるように、元の位置に半透明の具体物や半具体物を配置するよう設定しています。

まず、図(今回は点字ブロック)を用意します。

次に、ドラッグして図すべてを選んだ後、「プロパティ」から「コピー」を選択します。

そして、新しく頁を作り、その頁で、「プロパティ」から「貼り付け」を選択します。これで、図がコピーされます。

新しい頁にコピーするのは、図の位置を揃えるためです。スクプレの特性として、「コピー」は同じ頁だと少しずれた位置に、違う頁だと同じ位置になる設定になっています。

図が選択された状態のまま、「プロパティ」を開きます。「順位」を「49」に、「面」の「透明度」を「50」に変更します。「順位」は、第22回で紹介したとおり「レイヤー」と同じ概念です。先ほど貼り付けた図は、デフォルトの「50」より一層下に設定したことになります。

最後に、透明にした図をコピーし、はじめの図の頁に貼り付けます。実行画面にしてドットを移動したとき、下に半透明のドットが現れたら、完成です。

なお、スクプレは、Windowsで使われる代表的なショートカットキーが使えます。今回であれば、下記を使うと作業が簡単になります。

- 図すべてを選ぶ…Ctrl+A

- コピーする…Ctrl+C

- 貼り付けする…Ctrl+V

関連するお勧め教材(元の位置が分かるようにした教材)

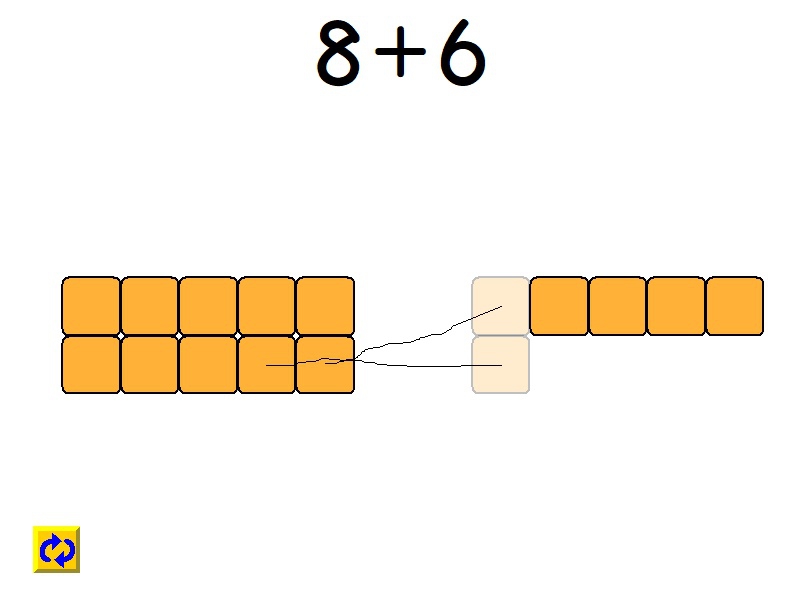

- 小1算数 8+6

繰り上がりのあるたし算の教材です。被加数も加数も10に近いので、多様な見方・考え方を引き出すことができます。スクプレ化の工夫としては、吸着を設定しブロックがくっつきやすくしていることと、ブロックの下に薄い影を設定し元の位置が分かるようにしていること、軌跡を設定し移動の様子が後から分かるようにしていることです。 - 小2算数 100円を持って

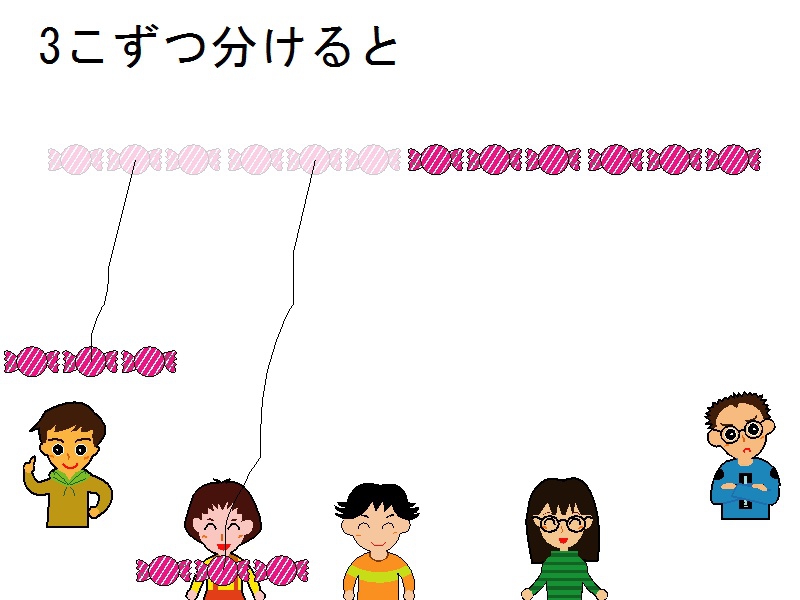

たし算のひっ算の教材です。100円を持っておやつを買いにいくという設定で、どれを買うか考えさせます。友達の式を見てどのように考えたか読み取ったり、もし2人でお金を合わせたら何を買うか考えたりするなどの学習活動に取り組ませることができます。 - 小3算数 わり算(包含除)

わり算の包含除が視覚的にわかるようにした教材です。まとめて動かすことができるだけでなく、動いた軌跡も残ります。また、3こずつだけでなく、2ごずつ分ける頁も設定しました。 - 小4算数 わり進める

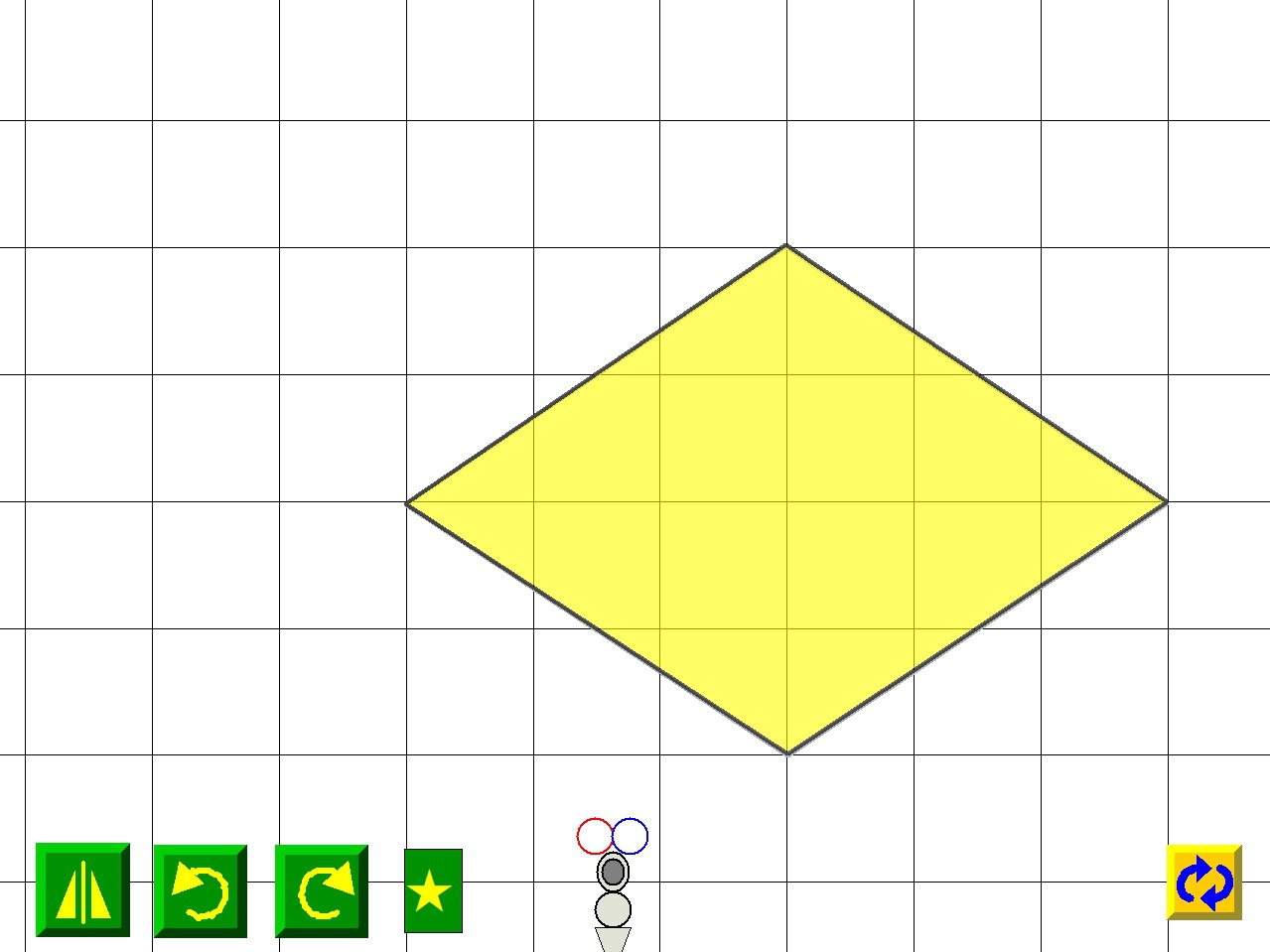

わり進める時の意味を理解する教材です。6÷5を割り進める時の筆算の意味について、問題場面を照らし合わせながら教えられるようにしました。1Lの牛乳をクリックすると、普段、子どもたちが飲んでいる200mLの牛乳に変わります。 - 小5算数 ひし形の求積

ひし形の求積の教材です。画面上で子どもが簡単に試行錯誤できるように設定しました。「はさみで切る」「図形を回転させる」「図形を裏返す」などができます。星ボタンで倍積も扱えます。 - 小6算数 点対称の中心を探そう

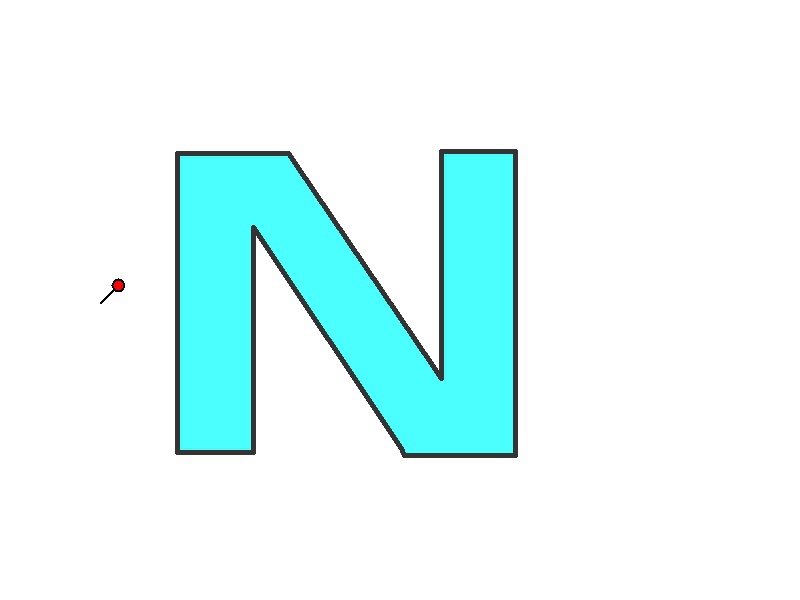

点対称の教材です。試行錯誤しながら対称の中心を探す活動ができます。虫ピンを刺すと、図を回転させることができます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、5年「杉成算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約640ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事