子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第18回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は6年「分数のかけ算」の逆数の活用問題です。

数字カードで問いを引き出す

2つの数の積が1になるとき、一方の数をもう一方の「逆数」と言います。逆数は「分数のかけ算」で学習し、「分数のわり算」で既習を基に計算の仕方を考える上で大切な知識・技能となります。

逆数では、下記のようなつまずきが見られることがあります。

- 逆数は1つだけしかないと思っている。

- 「分数のわり算」で逆数を活用できない。

1.の要因としては、同値分数(分母・分子が違っていても等しい分数)の見方・考え方が高まっていないことが挙げられます。4年生の同じ大きさの分数を探す学習と5年生の通分・約分の学習では、同値分数を学ぶという意識でスパイラル的に学習に取り組ませることが大切と考えます。

2.の要因としては、逆数が何度も繰り返し活用される知識・技能でないことが挙げられます。「分数のかけ算」で1時間だけ逆数を学習し、その後に出てくる「分数のわり算」で逆数を活用し計算の仕方を考えます。その間、逆数が出でくるのは練習問題やテストだけですから、子供から見ると「まさか、分数のわり算で逆数を使うと思わなかった…」と感じている子も多いでしょう。逆数を活用する機会を増やすことが大切と考えます。

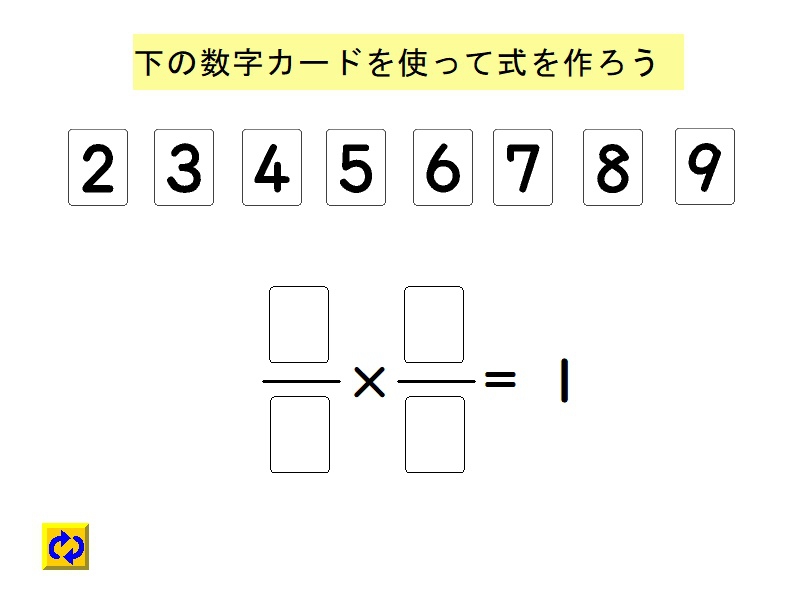

そこで、スクプレを使って下記のような逆数と同値分数を活用する教材を作りました。

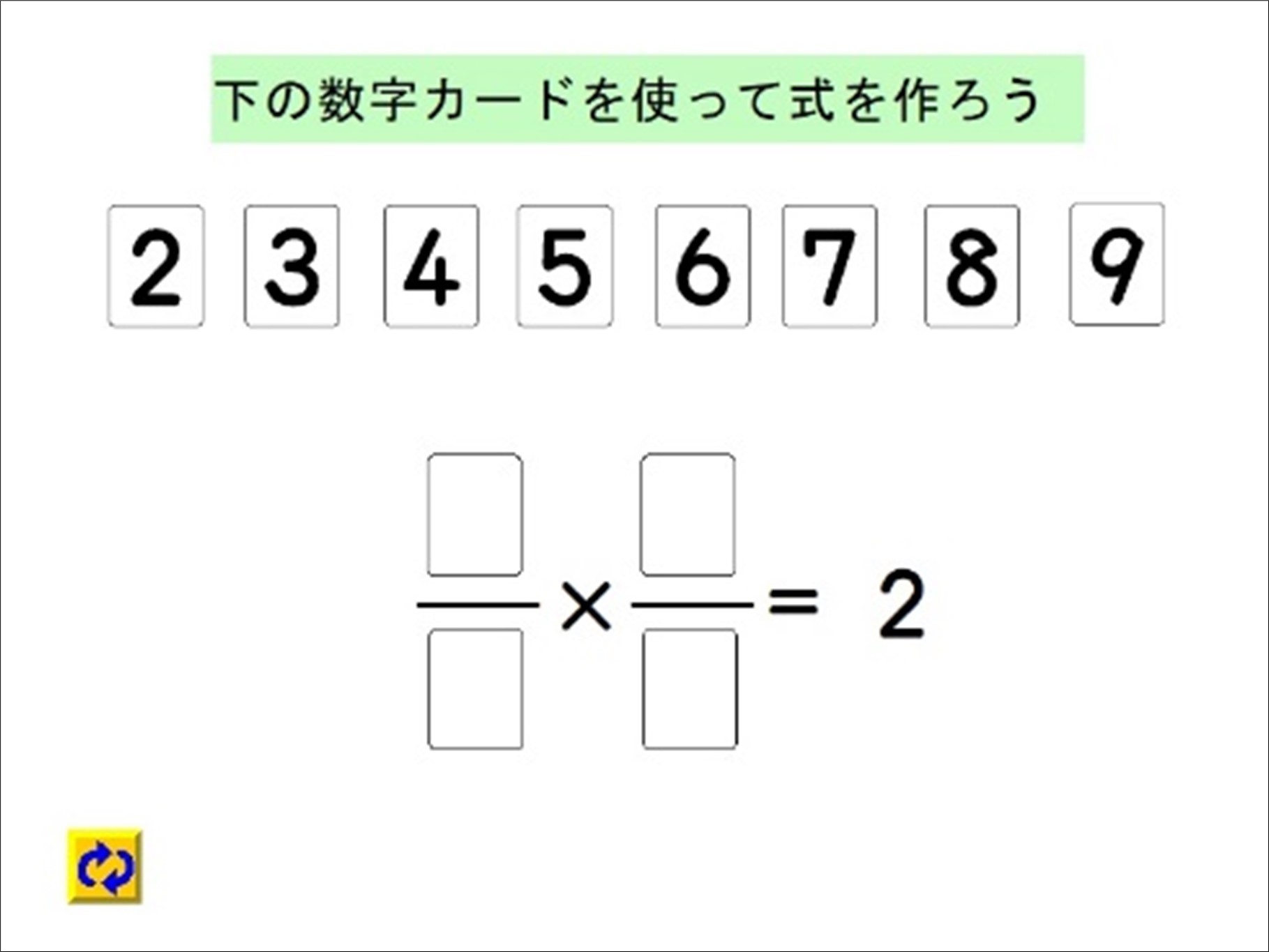

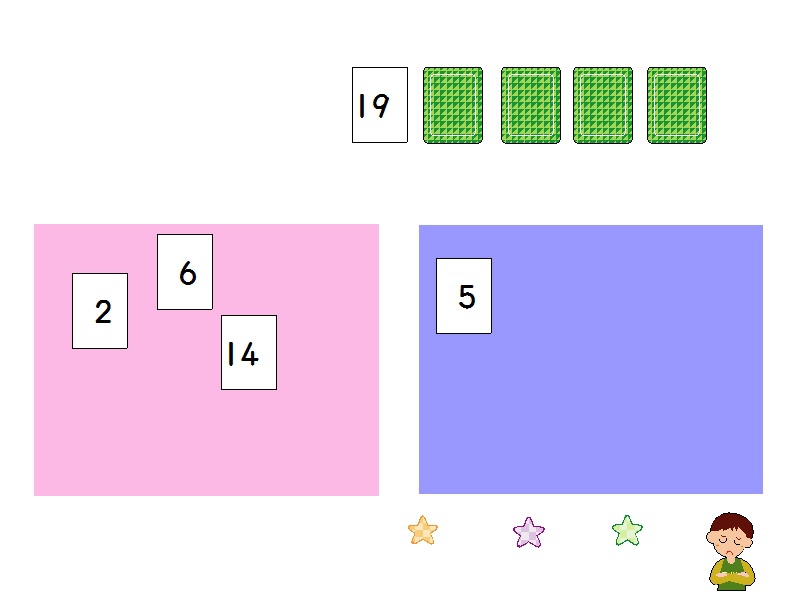

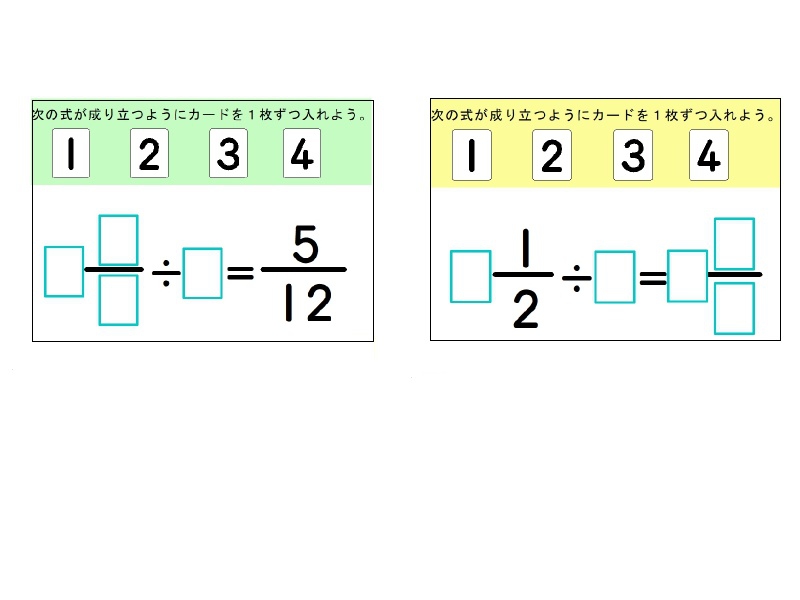

2~9の数字を1つずつ使って「□/□×□/□=1」が成り立つ式を作らせます。同じ数字が使えないため、「2/3×3/2=1」のような分母と分子を入れ替えた逆数は作れません。しかし、同値分数を探すと「3/2=6/4」ですから、「2/3×6/4=1」というように成り立つ式を作ることができます。つまり、まず逆数を考えて同値分数を探す学習に取り組ませることができます。

教材「小6算数 分数のかけ算(整数作り」2ページ目

今回の授業は、スクプレを使わず黒板に数字カードを貼って行うことも可能ですが、下記のようなメリットが生まれることから、スクプレを使って授業に取り組んでいます。

- 黒板に数字カードを貼るスペースが必要なくなるため、広く黒板を使うことができる。

- スクプレのリセットボタンを押すと数字カードが一瞬で整頓されるため、時間にゆとりが生まれる。

- スクプレの写真ボタンや保存ボタンを使うと、作った式を保存することができ、いつでも振り返ることができる。

- 発展問題(□/□×□/□=2)を事前に用意して、状況に応じて提示することできる。

授業の様子

まず、電子黒板に問題を提示しました。

「カードは1枚ずつです。成り立つ式を作れるかな?」と子供たちに尋ねました。

すると、Aさんが次のようにつぶやきました。

「逆数が使えないなあ。」

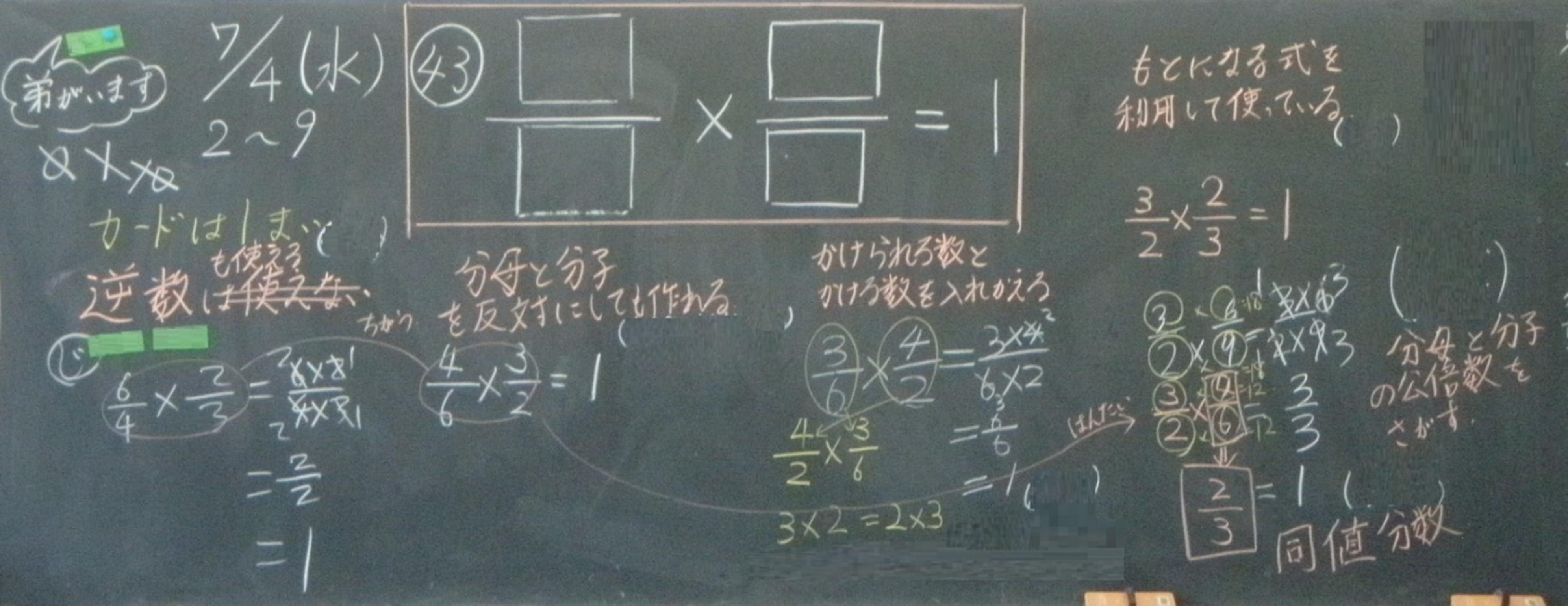

この言葉を黒板に書き、Aさんの言ったことが分かった人に手を挙げさせました。その中からBさんに説明してもらいました。

「カードが2枚使えると3/2×2/3が作れるけど、カードが1枚だから作れない。」

Bさんの説明に、周りの子たちはそうそうと頷いて聞いていました。

そこに敢えて、次のように投げかけました。

「本当に逆数は使えないのかな?」

一瞬、教室がシーンとなった後、「あっ!」という声が数人響きました。

教師の発問によって、一瞬、教室がシーンとなることがあります。今回のように「あっ!」という声が上がった時は、発問によって新たな視点やアイデアが引き出された場合で、発問が有効に働いた瞬時に分かります。

しかし、シーンがしばらく続く場合もあります。すぐ補助発問をしたいところですが、私はぐっと我慢して、教科書やノートを見直させたり近くの人と相談させたりします。立て続けに補助発問をすることで生じる、子供の思考を乱したり受け身の姿勢を助長したりする弊害を防ぐためです。

「あっ!」という声を上げたCさんに説明してもらいました。

「3/2は作れないけど、6/4なら作れる。分母と分子を2倍したら、大きさは同じ分数を作れるから。」

そこで、全員で6/4×2/3の計算に取り組ませました。

「できた!」と次々に声が上がりました。

黒板に書いた「逆数は使えない」を「逆数は使える」に書き直していると、「あの…」と自信なさげな声でDさんが手を挙げました。

「分母と分子を反対にしても作れました。」

「反対に?」と周りの子から、声が上がりました。私を含め、乗法の交換法則を使った2/3×6/4をイメージしたからでしょう、「反対」より「交換」の方が言葉として当てはまると感じたから起きた「?」です。

Dさんに黒板に式を書いてもらいました。

Dさんが書いた4/6×3/2を見て、「なるほど!」「それは、反対が分かりやすい。」と拍手が起きました。

「だったら、こんな反対でも作れたよ。」とEさんが黒板も前に出て、3/6×4/2の式を書き始めました…。

※教材の作り方~簡単に数字カードの大きさをそろえる~

-

-

①拡大・縮小ツールの実行画面で数字カードの大きさを揃える

-

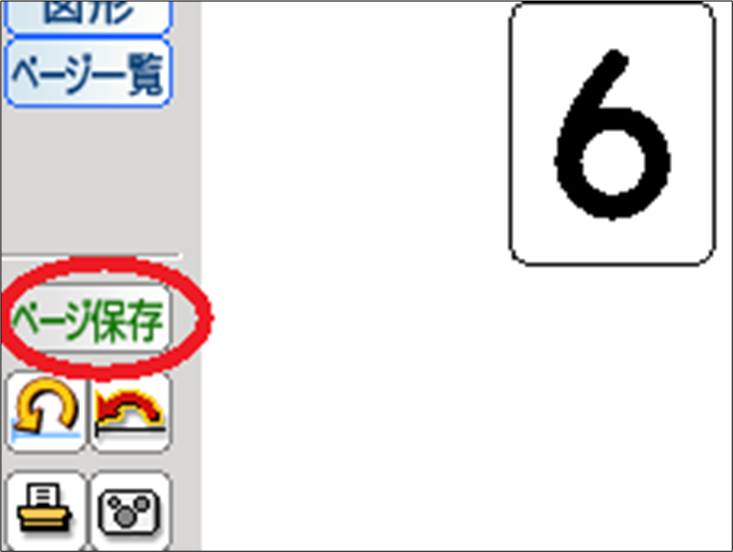

②ページを保存する(※体験版では保存できません)

-

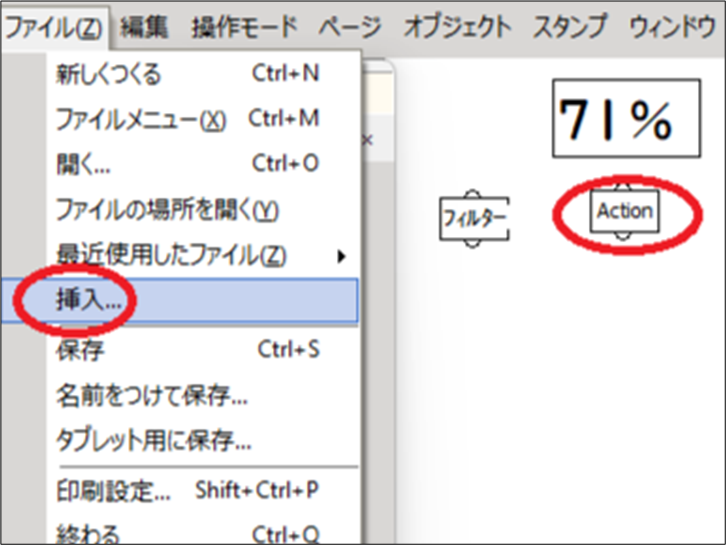

③ページを挿入する/倍率を変える

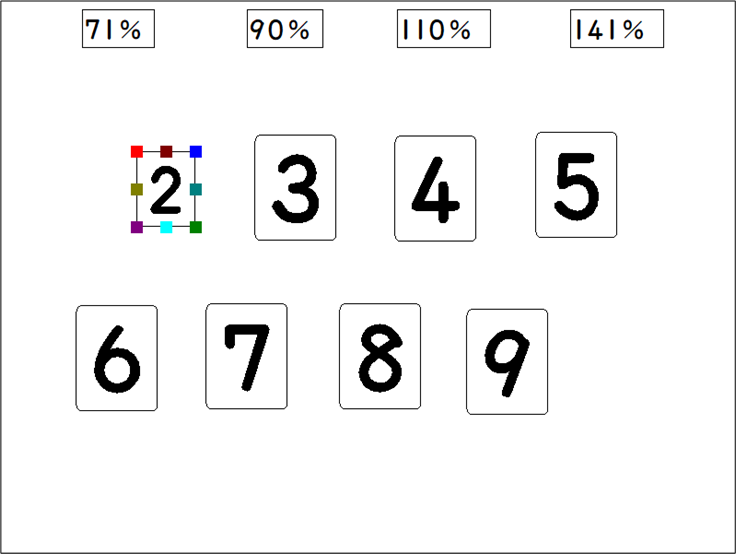

上の教材は、「スタンプ」の中にある「トランプ」の2~9までをキャンパスに配置し、数字カードとして使っています。

作成の際に難しいのは、それぞれの数字カードの大きさをそろえることです。大きさの調整は、数字カードを角のグリッドをドラッグして拡大・縮小を行います。やってみると分かるのですが、なかなか同じ大きさにはなりません。大きさをそろえるには、とても神経に使います。

そこで、この作業を簡単にするため、スクプレで拡大・縮小用のファイル(拡大・縮小ツール)を自作して使っています。

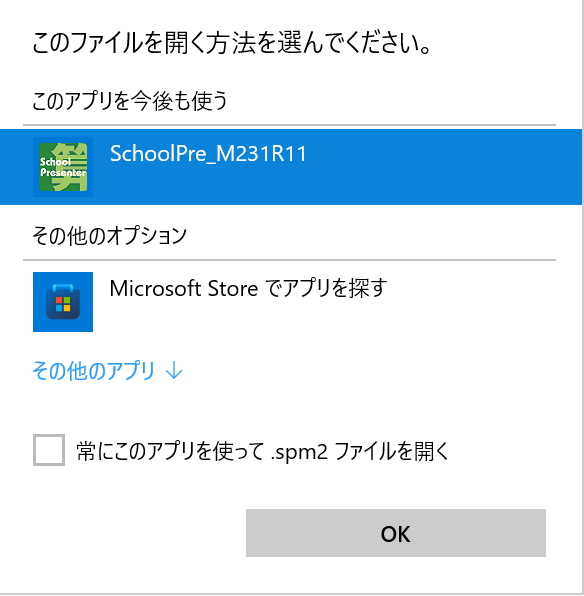

使い方ですが、まず、拡大・縮小ツールをスクプレ道場からダウンロードしてください。

はじめに、拡大・縮小ツールの実行画面のキャンパスに、「トランプ」の2~9までを配置します。

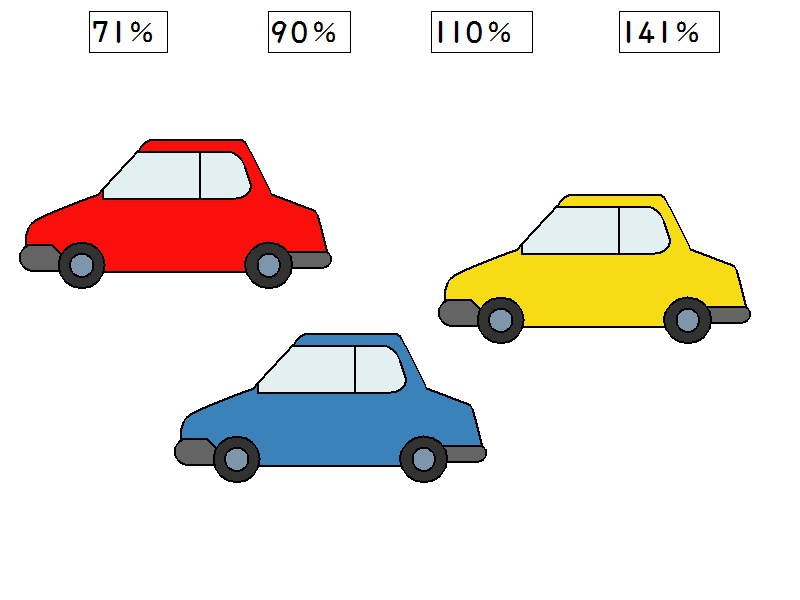

次に、数字2をクリック(グリッドが表示される)した後、「71%」のボタンをクリックします。すると、数字2の大きさが71%になります。これを残りの数字にも繰り返すと、全ての数字の大きさがそろいます。

最後に、左側の「ページ保存」をクリックします(※体験版では保存できません)。「ページ保存」したファイルを使う時には、編集画面の上部にある「ファイル」から「挿入」を選びます。

拡大・縮小ツールには「71%」「90%」「110%」「141%」しか倍率を用意していませんが、繰り返しクリックすることで、コピー機を使うように、さらに小さくしたり大きくしたりすることができます。

また、任意の倍率にしたいときには、編集画面で「アクション」のプロパティから倍率を変更することができます。

関連するお勧め教材(数字カードを使った教材)

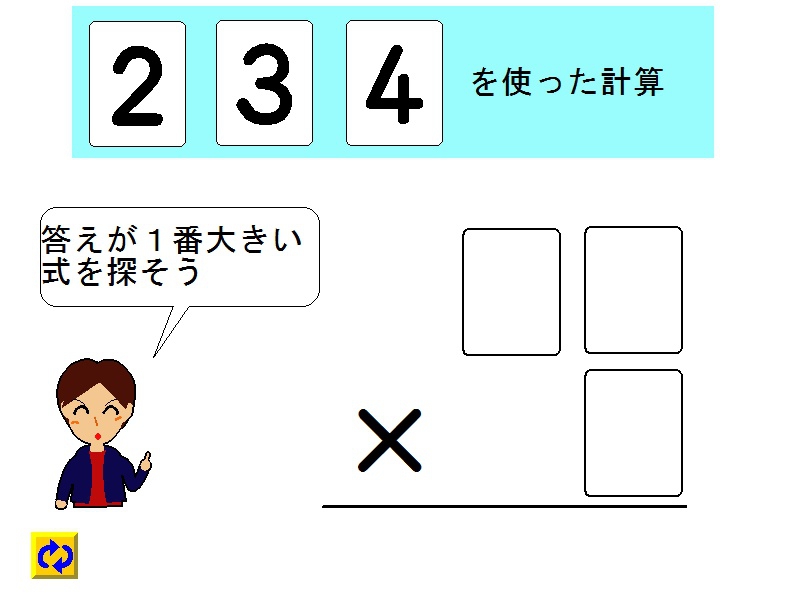

- 小3算数 2桁×1桁(数字カード)

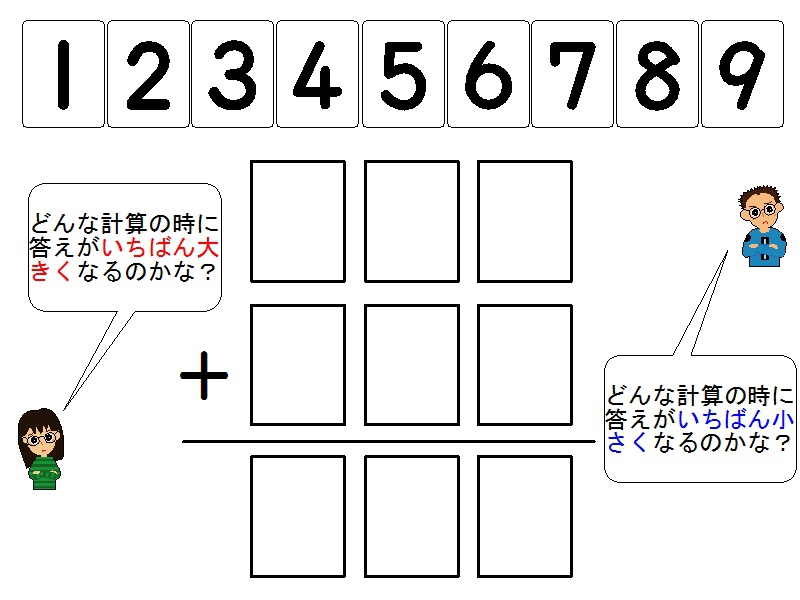

かけ算の筆算の教材です。数字カードを使って一番大きい積の式を考えさせます。試行錯誤で式を出せますが、なぜそうなるのか論理的に説明させることもできます。数字カードに吸着の設定してあるので、気持ちよく使えます。2頁目には、発展問題が作れるように、1~9までの数字カードを用意しました。 - 小3算数 3けたのたし算

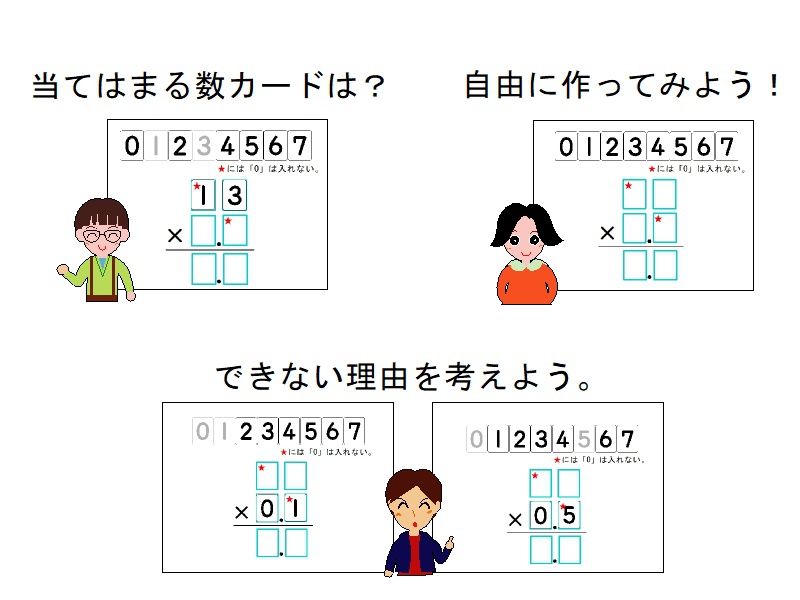

3けたのたし算の筆算の教材です。1から9までの数字カードを全部使って筆算を完成させます。学習課題の理解を促すための提示に使えます。また、発展させるために、和の最大や最少を投げかけられるようにしました。参考文献 田中博史著「追究型算数ドリルのすすめ」 - 小5算数 小数のかけ算の筆算(数カードを使って)

小数のかけ算の筆算の教材です。0~7までの数カードを1枚ずつ使って、成り立つ式を考えます。「かけられる数を指定した場合」「成り立たない場合」「自由に作る場合」の3パターンを用意しています。このまま印刷してワークシートとしても使えます。 - 小5算数 偶数と奇数

偶数と奇数の教材です。数カードを一枚ずつめくってどちらの仲間なのか考えるというくじ引きのアプローチで、子ども自ら何の仲間なのか考えさせるようにしました。0や分数なども扱っています。 - 小6算数 数字カードを入れよう(分数÷整数)

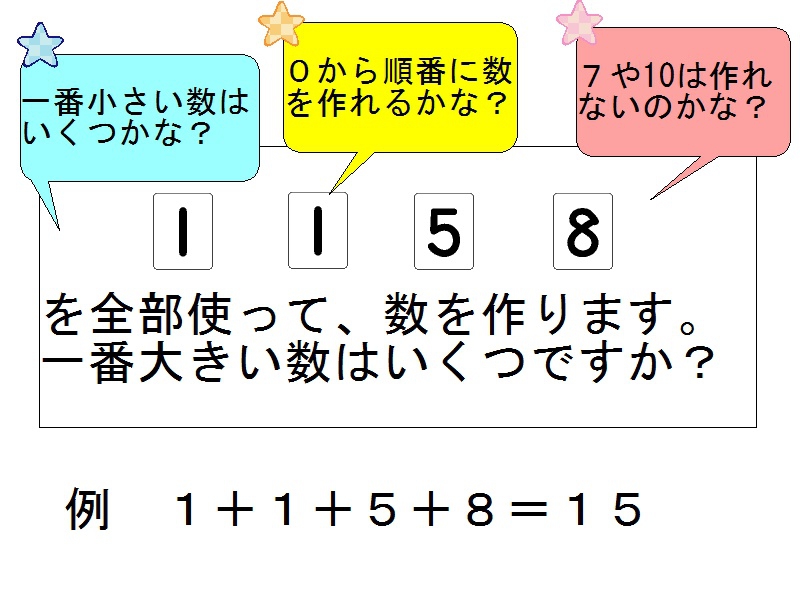

帯分数÷整数の教材です。数字カードを使って、成り立つ式を考えます。問題把握や試行錯誤できるようにカードは動かせるようにし、ヒントが出せるように□の部分に下に答えが隠れるように設定しました。このまま印刷してワークシートとしても使えます。 - 小6算数 1158

メイク10の教材です。CMで見かける数値に問いが生まれるようにしました。次のページには、解答例も載せました。扱いによって4年生からでも可能です。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、5年「速さ」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事