番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第35回・最終回)

最終回となる今回は、番外編として、スクールプレゼンター(以下スクプレ)を使った図形パズル教材を紹介します。

※本連載は4月から、別テーマで継続します。「スクプレ」の販売、「スクプレ道場」のサイトは2025年3月末日に終了することになりましたが、第1回~第35回までの記事中で紹介しているスクプレ教材は、本サイトから引き続きダウンロードできますので、ご利用ください。

図形パズルで図形を合成・分解する力を養う

図形の問題を解くときに、念頭操作(頭の中)でその図形を分割したり移動したりすることができれば、すぐに解決方法の見通しが立ったり答えの見当がついたりします。

この図形を合成・分解する力を高めるには、下学年での具体物操作の経験が不可欠です。下学年の教科書を見てみると、1年「かたちづくり」で直角二等辺三角形の色板を組み合わせて形を作ったり、2年「三角形と四角形」で三角形や四角形を分割して図形を見出したり、3年「三角形」で二等辺三角形や正三角形を敷き詰めたりする場面があります。このような学習を経た子でも高学年になっても図形の合成・分解が苦手な子をよく見かけることから、もっとたくさんの具体的操作の経験をさせたいものです。

そこで、下学年を担任したときは、朝自習や単元の合間などで、下記①~⑤のような図形パズルに取り組ませていました。

これらの図形パズルに取り組ませるには、シルエットを印刷したタスクカートが必要になります。『ハンズオン知恵の板―算数を楽しくする50のタスクカード』(坪田耕三著/東洋館出版/1999)は頁を原寸大でコピーするだけでタスクカードになります。(現在入手が難しいですが、)大変役に立つので参考文献として紹介しておきます。

ICTで子供の困ったに寄り添う

これらを各自で取り組ませると、もちろんですが、すぐできる子となかなかできない子に分かれます。そのうち、できない子は目の前に図形パズルを置いて眺めるだけ…ということも多いです。

そこで、どの子も「自分の力でできた!」「もっとやりたい!」と思えるよう、「ヒントタイム」を時々取っていました。電子黒板を使って、「ここまでできたけど、この先が分からないで困っているんだよ。」と未完成の子のパズルを映し、みんなで少しずつヒントを出し合います。

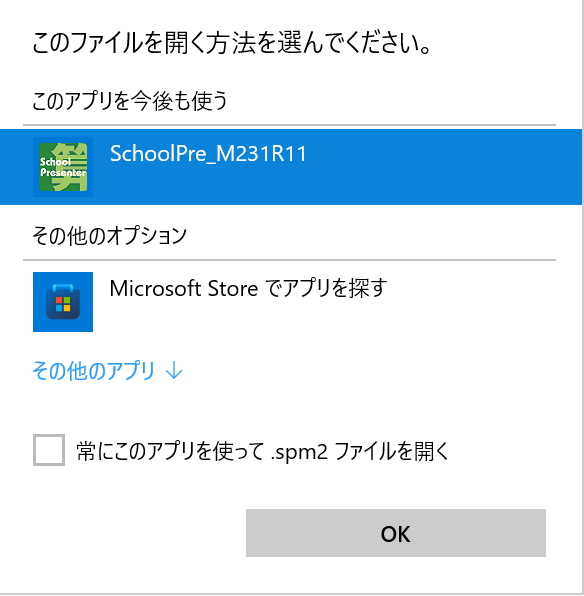

はじめは、実物投影機で実物の図形パズルを映していたのですが、スクプレで作った図形パズルを映した方が下記のメリットがあることが分かり、活用するようになりました。

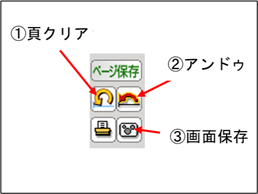

- 頁クリア(リセット)

分からなくなったときは、最初の並びに戻してじっくり観察させると、ひらめきを引き出すことができます。 - アンドゥ(undo)

ヒントを出す子が間違ってピースを動かしても、簡単に直前に戻すことができます。 - 画像保存

途中途中で画面保存しておくと、見逃した子に提示してあげたり、連続で見せて作る過程を振り返らせたりすることができます。

お勧めの「ICTを活用した図形パズル」教材

① 小1算数 ブロークンハート

「ブロークンハート」は、ドイツのHABA社で発売されていた図形パズルで、円を5つ、正方形を4つに切り分けたものです。これらを組み合わせてハートの形を構成しています。

この図形パズルで子供たちが作った形をシルエットにしてタスクカードにしました。全部で6問あります。電子黒板などに提示すると、ヒントを出したり正解を見せたりすることができます。カエルをクリックすると裏返しになります。回転矢印をクリックすると30度ずつ回転します。

教材のダウンロード

②-1 小1算数タングラム(タスクカード)

「タングラム」は、正方形を7つに切り分けた図形パズルです。中国で発明されたと言われています。中国の『七巧図合壁(1803)』がヨーロッパで翻訳され、各国で多くの問題集が発売されて広がったそうです。

7枚のシルエットパズルを用意しました。早く解き終わった子用に、オリジナルのシルエットパズルを作る頁を設定しています。カエルをクリックすると裏返しになります。回転矢印をクリックすると30度ずつ回転します。

教材のダウンロード

②-2 小2算数 タングラムで双子作り

タングラムを使った発展教材です。「双子作り」とは、必ず2こ同じ形になるように作ることです。6つのタスクカードを用意していますが、何こか取り組ませた後に「ほかに作れないかな?」と自分で問題を考える展開もできます。カエルをクリックすると裏返しになります。回転矢印をクリックすると30度ずつ回転します。

教材のダウンロード

②-3 小2算数 三角形と四角形(タングラム)

タングラムを使った「三角形と四角形」の教材です。タングラムを使って、直角三角形や正方形、長方形を作ります。タスクカードはなく、2枚でできたら、「3枚でもできるかな?」「4枚だったら?」と発展的に枚数を増やして考えさます。カエルをクリックすると裏返しになります。回転矢印をクリックすると30度ずつ回転します。

教材のダウンロード

③ 小2算数 清少納言の知恵の板(タスクカード)

「清少納言の知恵の板」は、正方形を7つに切り分けた図形パズルです。タングラムと切り出し方が違います。江戸時代に『清少納言の知恵の板(1742)』が発刊され、庶民に親しまれたそうです。

4つのタスクカードを用意しました。シルエットの名前が「釘貫」「蝋燭」「碁石」「盃」など和風なため、説明が必要な児童がいるかもしれません。早く解き終わった子用に、オリジナルのシルエットパズルを作る頁を設定しています。カエルをクリックすると裏返しになります。回転矢印をクリックすると30度ずつ回転します。

教材のダウンロード

④ 小3算数 パズルF(ヒント付き)

「パズルF(the F)」は、Fの形をした図形が6つに切り分けられたパズルです。芦ケ原伸之氏考案で、旅館などの広縁でよく見かけます。

形づくりの教材です。とても難易度の高いパズルなので、少しでも取り組みやすくなるように、1頁目に問題を選ぶ場面を設定し、左上のヒントボタンをクリックするとヒントが表示されるようにしました。

教材のダウンロード

⑤ 小3算数 Tパズル

「Tパズル(the T)」は、Tの形をした図形が4つに切り分けられたパズルです。これも芦ケ原伸之氏考案で、旅館などの広縁でよく見かけます。「シルエットパズルの王様」とも言われています。

形づくりの教材です。4つのタスクカードを用意しています。早く解き終わった子用に、オリジナルのシルエットを作る頁を設定しています。とても難易度の高いパズルですが、はじめのTの形をじっくり観察すると、解き方のヒントが見えてきます。

教材のダウンロード

4月から新連載をスタートします!

「スクプレ道場」が2025年3月末日するに伴い、「スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり」をテーマとした連載を今回で終了することにしました。2025年4月からは、新しいテーマ『「はてな?」「なるほど!」「だったら…」で作る算数授業』として新たに連載を始めます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約670ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事