子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第12回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の教材は4年「チョコを分けよう」です。

困っている場面に注目させる

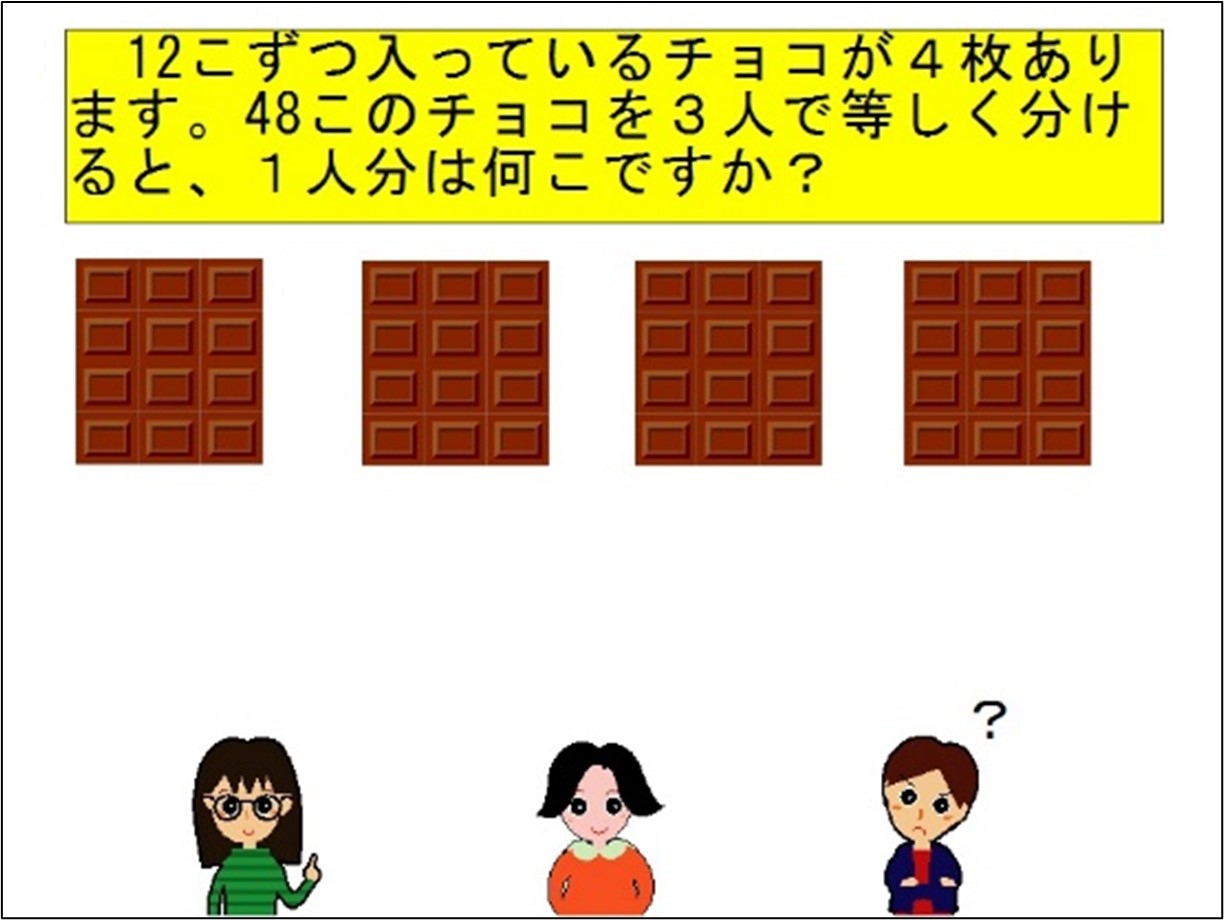

今回の教材は「九九の範囲を超えるわり算」です。「18÷3」や「56÷8」のような九九の範囲内のわり算しか学習していない子供たちに、「48÷3」のような九九の範囲を超えるわり算について、既習の計算を活用した計算の仕方を考えさせる学習です。

計算の仕方を考えさせる場合、「工夫して計算の仕方を考えましょう」と発問することが多いと思いますが、この「工夫して」がなかなか厄介です。子供の実態によっては下記のような姿が引き出されることがあるからです。

- 何を工夫すればいいか見当がつかず、手が止まってしまう。

- 先行学習でわり算の筆算を習っている子が「工夫」という言葉を「わり算の筆算」と解釈し、それで解いてしまう。

これらの姿は、本時で引き出そうとする姿とは相反するものです。そこで、既習の計算を活用する姿を引き出すために、スクプレを使って、下記のような教材を作りました。

- 「48÷○」は、チョコレートを等分する具体的な場面にする。

- まず「48÷2」の場面を提示し、九九の範囲を超えるわり算でも、等分除の操作によって解決できることを確認する。

- 次に、「48÷3」の場面を提示する。その際、イラストの一人に「?」マークをつけて提示し、困っている場面について具体的に話し合わせる。

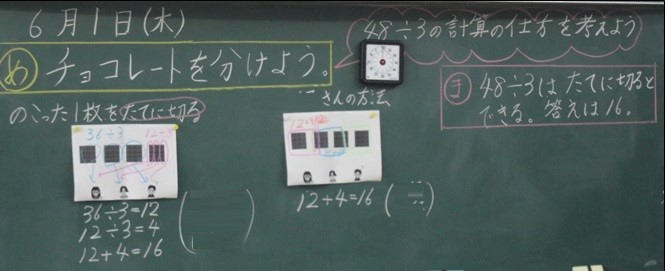

- 「48÷3」の計算の仕方について、「操作」「言葉」「式」をリンクさせながら確認していく。

この「困っている場面に注目させる」手法は前回でも用いています。自分の経験になりますが、子供は自分が困っているときよりも友達が困っている時の方が知恵を発揮することが多いと思います。そんな力を授業で発揮できるようにスクプレを使って授業を組み立ててみました。

授業の様子

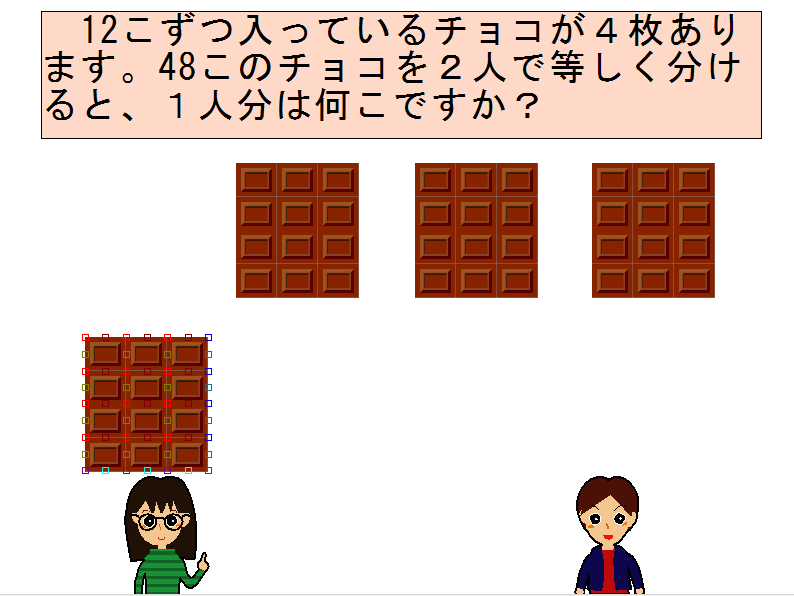

まず、電子黒板に「48÷2」の場面を提示しました。あえて問題文は提示しないでおきます。

「どんな問題文だと思いますか?」と尋ねると、「4枚の板チョコを2人で分ける問題」と「48個の小さなチョコを2人で分ける問題」という予想が出ました。

問題文「12こずつ入っているチョコが4枚あります。48このチョコを2人で等しく分けると、1人分は何こですか?」を提示すると、どちらの予想の子供たちもにっこりしました。きっと、自分たちが予想した文言が含まれていたからだと思います。このように、どんな問題文なのか予想させることは、問題と子供の距離を縮めることにつながります。

次に、「どんな式になるでしょう?」と尋ねると、全員が手を挙げました。一斉に言わせると、「48÷2」と声が重なりました。「では、答えは?」とすぐ聞き返すと、「24!」と声が重なりました。九九の範囲を超えるわり算ですが、図があることによって、どの子も答えの見通しを立てることができたようです。

電子黒板の左の子の頭上に板チョコを移動させ、「問題文に合うように、この続きを動かしてくれる人?」と尋ねると、Aさんが力強く手を挙げました。Aさんにやらせてみると、次に右の子、その次の左の子…というように、等分除の操作で24こを作ってくれました。「トランプを配るように動かしたところがいいね。」と褒めました。

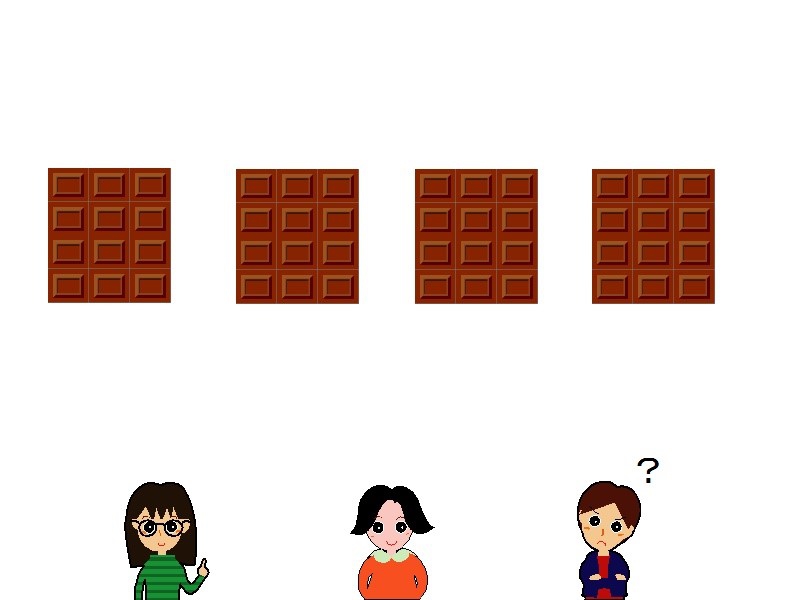

次に、問題文を提示しないで「48÷3」の場面を見せました。すると、「あれ、先生、『?』があるよ。」とBさんがつぶやきました。ほかの子には、この声が聞こえていなかったようで、この声に対する反応が見られません。この場では取り上げず、敢えて聞き流すことにしました。

子供のつぶやきを聴くことはとても大切なことですが、すべて取り上げると授業が進まない要因にもなります。私は、その子がもう一度同じことをつぶやいたり、ほかの子も同じ内容をつぶやいたりしたときに、取り上げることにしています。

どんな問題文かみんなで確かめ、式の確認をしている時です。Bさんが、「『?』の意味が分かったんだけど…」とつぶやきました。これは取り上げるタイミングです。

「Bさんがこの『?』の意味が分かったと言っているけど、みんなは『?』の意味、分かるかな?」と発問し、近くの人と相談をさせました。しばらくすると、下記のような考えが発表されました。

ア…2人だと分けられるけど、3人だと分けられないかもしれないと考えているハテナ

イ…48÷2は板チョコのままで分けられるけど、48÷3だと板チョコで分けられないと考えているハテナ

ウ…48÷2は40と8で分けられたけれど、48÷3は40と8にしても分けられないと考えているハテナ

Bさんにどの考えが近いか聞いてみると、イとほとんど同じだけれども、アもウも言われてみればそうだなと思ったそうです。

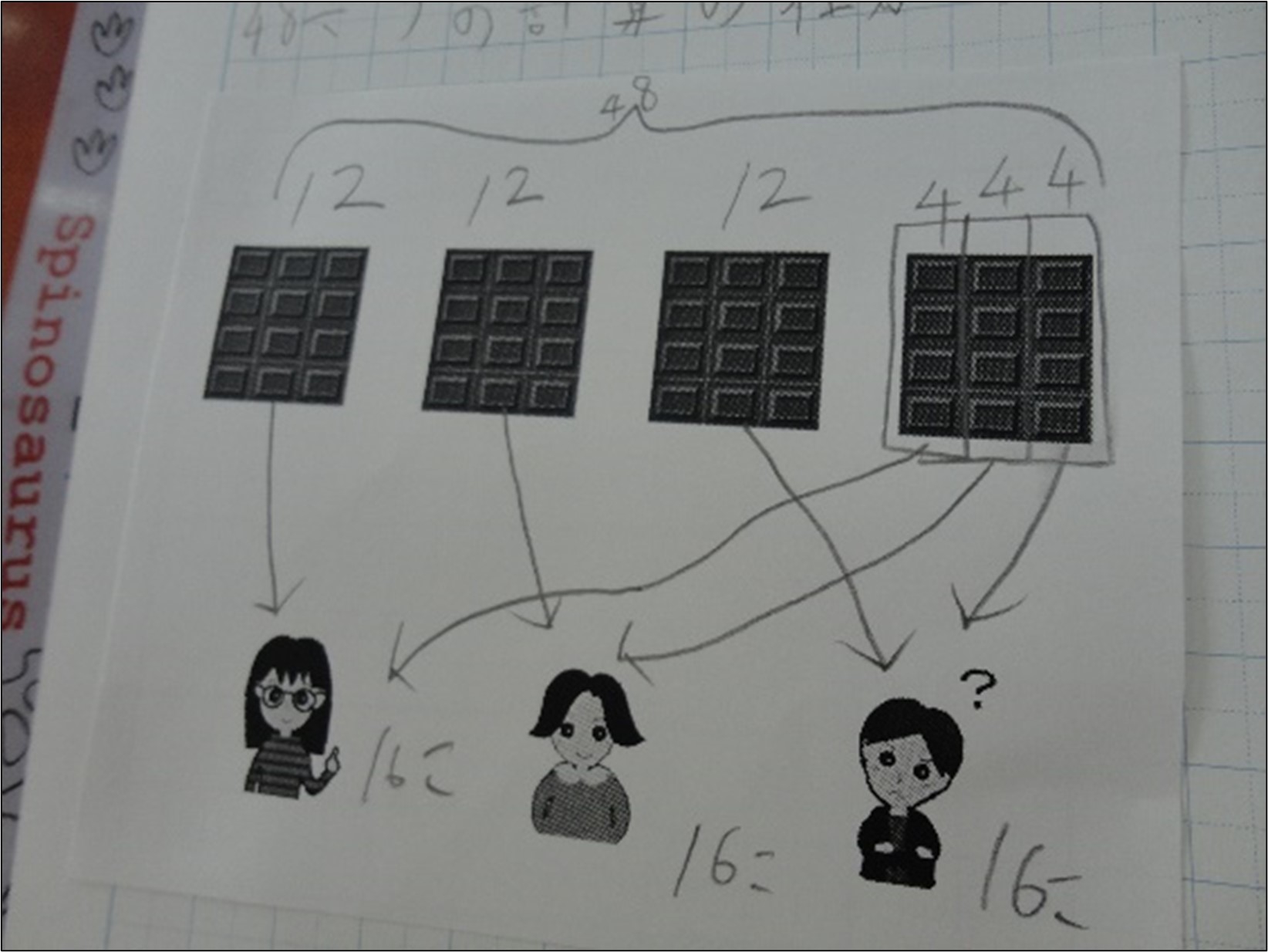

すると、Cさんが「私、48÷3の計算の仕方が分かった!」と声を上げました。それに続いて「僕も分かった!」と次々に声が上がりました。もうノートに48÷3の計算の仕方を書いている子も出始めました。これは、さっき「?」の意味を考え、それらの考えを共有しているうちに、チョコを念頭操作して答えの見通しをもち始めたのでしょう。解きたくてたまらないようです。

黒板に「48÷3の計算の仕方を考えよう」と書き、電子黒板に映している画面を印刷したものを配付し、自力解決の時間を取りました。子供たちはその用紙に黙々と描き始めました…。

※教材の作り方~「吸着」できれいに並べる~

上の教材は、ブロック状のチョコレートがきれいに並んでいます。これは「吸着」の設定のお陰です。一見簡単に並べられそうですが、マウスだけで行うと微妙なズレや重なりができてしまい、きれいに並べるのは結構難しいものです。

しかし、「吸着」を設定すると、ブロック状のチョコレートを近くにドラッグするだけで、磁石で吸い寄せられるようにきれいにくっつきます。

やり方ですが、実行画面でドラッグした時に吸着させたい場合と、実行画面では吸着する必要はなくて編集画面できれいに並べたい場合で、設定の仕方が違います。

実行画面でドラッグした時に吸着させるには、編集画面での設定が必要です。まず、編集画面にし、スタンプの中から「お菓子(チョコレート)」を選び、キャンパスに配置します。次に、「お菓子(チョコレート)」の上で右クリックしてプロパティを開き、実行のタブをクリックします。そして、「吸着」と「ドラッグ可」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。この「お菓子(チョコレート)」をコピーして複製します。すると、実行画面でチョコレートを近づけると、きれいに並ぶようになります。

もし、もっと遠くから吸い寄せられるようにしたいときは、「吸着」の右の数値「23」を大きく設定します。反対に、数値を小さくすると接近させないとくっつきません。なお、デフォルトではスタンプや図形は「吸着」にチェックが入っていないので、その都度、設定する必要があります。

実行画面では吸着する必要はなくて編集画面できれいに並べたい場合は、簡単です。編集画面の左側にある磁石のマークをクリックします。すると「吸着モード」になり、きれいに並べることができるようになります。

関連するお勧め教材(「吸着」を使った教材)

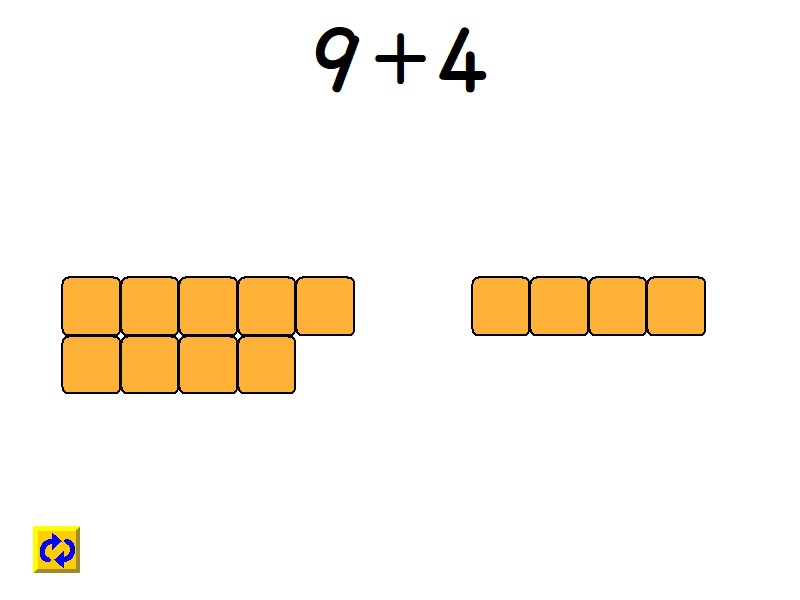

- 小1算数 9+4

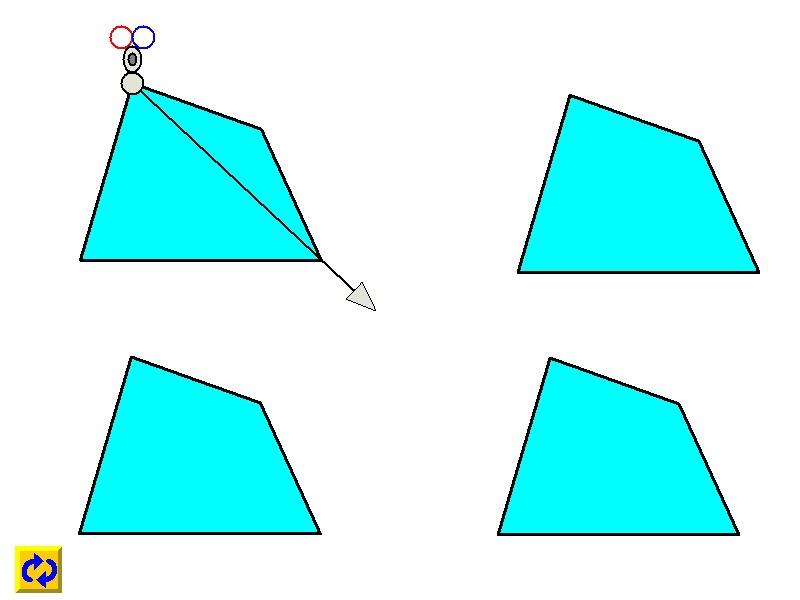

繰り上がりのあるたし算の教材です。被加数が10に近い場合(加数分解)を扱っています。制作の工夫としては、吸着を設定しブロックがくっつきやすくしていることと、ブロックの下に薄い影を設定し元の位置が分かるようにしていること、軌跡を設定し移動の様子が後から分かるようにしていることです。 - 小2算数 四角形を直線で2つに分ける

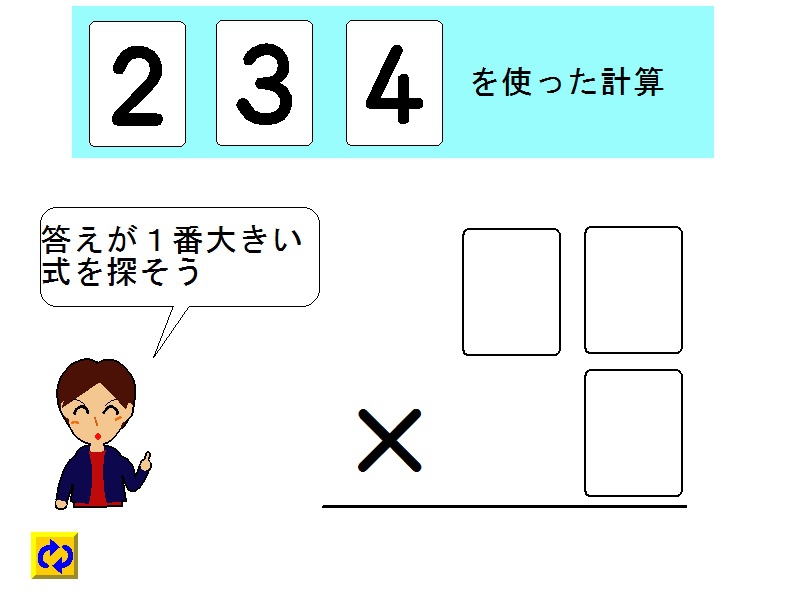

三角形と四角形の教材です。はさみ機能を使って、四角形を直線で2つに分けます。「三角形と三角形」「三角形と四角形」「四角形と四角形」に分けることができることを理解させます。このままワークシートとしても使えます。 - 小3算数 2桁×1桁(数字カード)

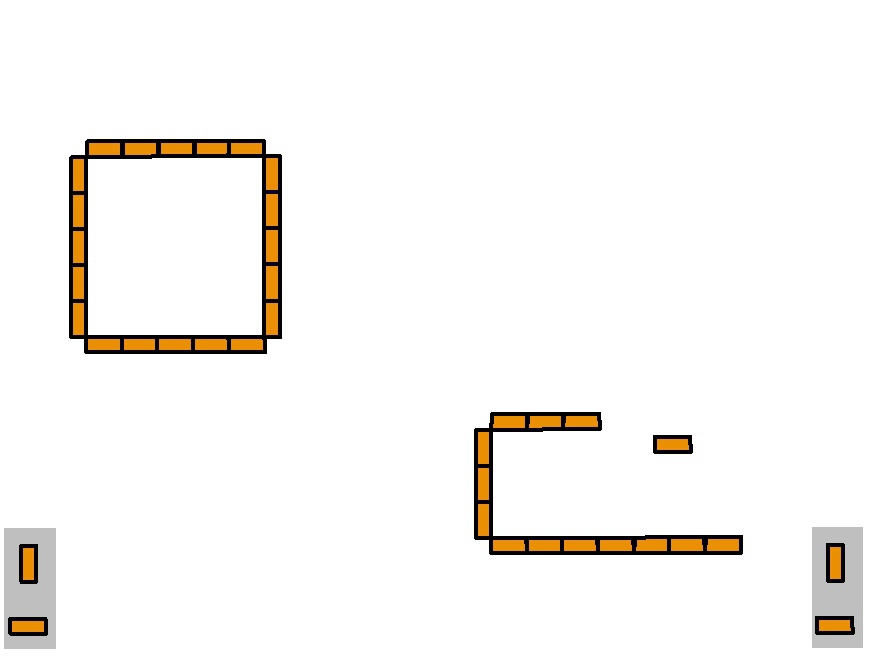

かけ算の筆算の教材です。数字カードを使って一番大きい積の式を考えさせます。試行錯誤で式を出せますが、なぜそうなるのか論理的に説明させることもできます。数字カードに吸着の設定してあるので、気持ちよく使えます。2頁目には、発展問題が作れるように、1~9までの数字カードを用意しました。 - 小4算数 レンガで花だん作り

面積の導入の教材です。20個のレンガを使って花だん作りをさせます。「ぼくの方が広いよ」というつぶやきを拾うと、どれが本当に広いか考える場を作ることができます。周りの長さと面積は違うことを気付かせることができます。 - 小5算数 12cm3作り

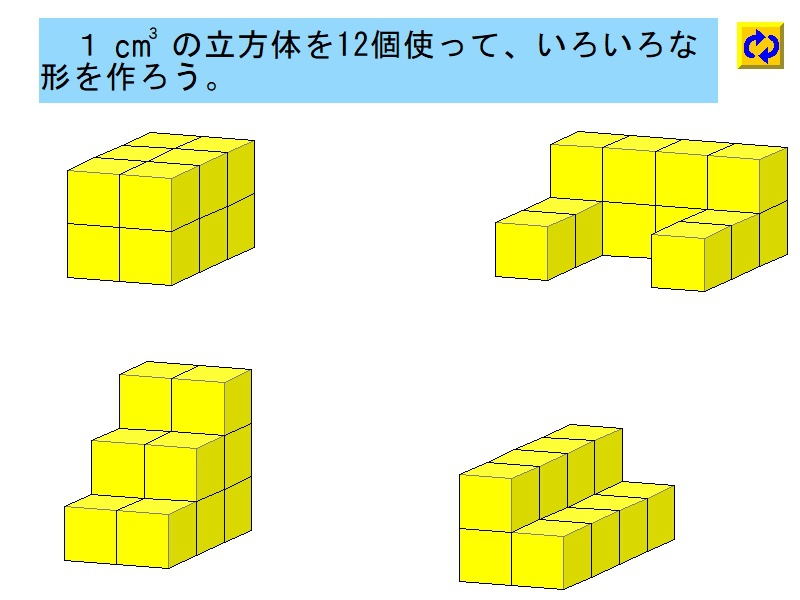

体積の教材です。12cm3の体積になる形を、いろいろ作ることができます。具体物でもできる活動ですが、見通しをもたせたり、整理整頓が苦手な子に画面上で作らせたりする場面を使います。 - 小6算数 帯分数×整数(1~5までのカード)

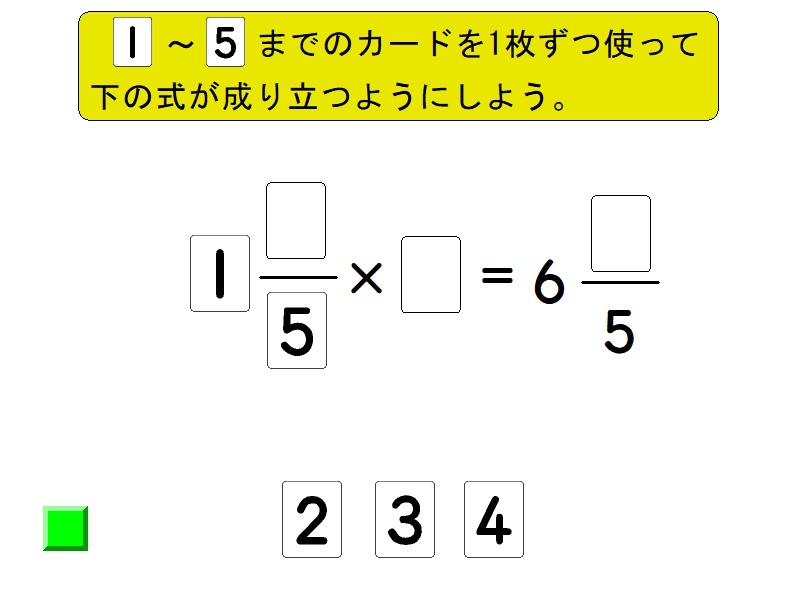

帯分数×整数の教材です。自力で解くのが難しい子向けに、緑色のボタンをクリックすると一か所ずつ数字が提示するように設定しました。「どうしてこの数字が入るか」を問うこともできます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、4年「変わり方」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

南部町立名川南小学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事