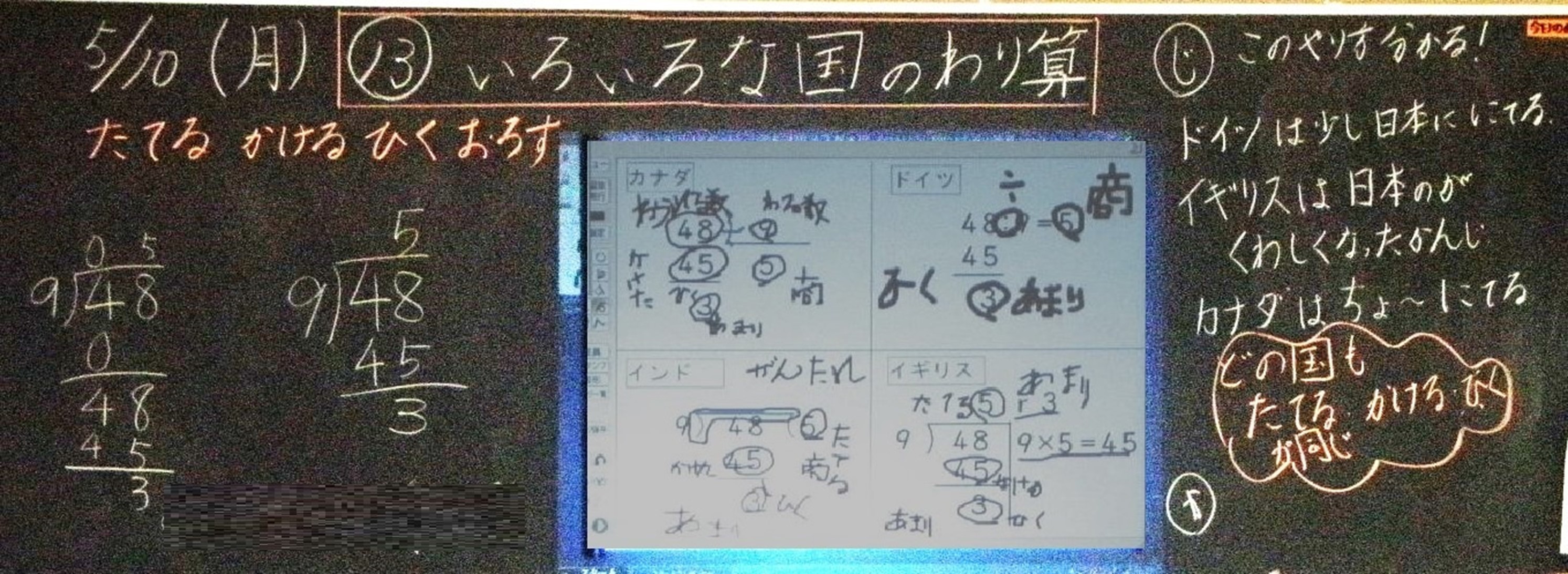

子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第28回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は、わり算の筆算を取り上げます。

「どの国もやり方は同じ」を引き出す

わり算の筆算といえば、「たてる・かける・ひく・おろす」や「がんだれ」をイメージする方も多いでしょう。前回紹介した「カジョリ初等数学史」には、意外なことにこれらの文言は出できません。この本で紹介されていたのは、「ガレー法」と「by giving」です。

「ガレー法」は、中世ヨーロッパで使われていて、数字を斜線で消しながら計算を進めるので「抹消法」とも呼ばれていたそうです。実際にこの方法で計算した動画を作ってみたのですが、除数や商、途中の余りを書く位置に違和感をもちました。何より、商と除数の積を書かないので、計算ミスをしそうです。

また、「ガレー法」のスクプレの教材も作ってみましたが、やはり除数や商などを書く位置が違ったり計算力が必要だったりすることから、既習事項をもとに理解するのは困難だと判断し、コラム的に扱うことにしました。

「by giving」については、長除法のことだと書かれていましたが、具体的な計算の仕方の解説はありませんでした。長除法とは、商の位ごとに、商と除数の積、途中の余りなどを順番に書いて計算を進めていくやり方で、現在、日本で使われている方法も長除法です。

そこで、さらに別の文献(片野善一郎「数学史の抜書帳」)を調べてみると、「a danda」という長除法が中世ヨーロッパで使われていたことが分かりました。これは、現在、使われている筆算のやり方の元になったと言われているそうです。商の位置や除数と商の積の出し方が今のわり算の筆算と少し違いますが、長除法のため子供たちがやり方を類推することができると思い、スクプレの教材を作りました。

しかし、「a danda」だけだと授業で扱うには量が少ないので、わり算の筆算について、もう少し調べてみました。

勤務していた地域の教科書では扱われていなかったのですが、別の教科書を見てみるといろいろな国のわり算が掲載されていることを知りました。それらのほとんどは長除法で、特にインドのやり方は「a danda」とかなり似ています。

そこで、「a danda」ではなくインドのやり方を扱い、また、カナダ、ドイツ、イギリスなどのわり算の筆算の記号ややり方を違うものを選んでスクプレの教材を作りました。これを使って「たてる・かける・ひく・おろす」がどの国でも行われていたり、「がんたれ」の記号以外にも様々な表記があったりすることなど、統合的な見方を育てる学習を行うことにしました。きっと、わり算の筆算が苦手も子も、「へぇー」「なるほど!」と興味関心を高めてくれると期待して授業に臨みました。

授業の様子

まず、「いろいろな国のわり算」と黒板に書き、スクリーンにスクプレの教材を投影しました。

「カナダって北にある国だよね。」

「インドってカレーがおいしいんでしょ。」

と子供たちは知っていることつぶやきました。

しばらくすると、

「先生、灰色の四角には、筆算が隠れているんですか?」

と今日も学習のかかわることに目が向き始めました。

「そうです。その四角の下には、その国のわり算の筆算が隠れています。どれも『48÷9』の筆算ですが、日本とやり方が違います。どんなふうに筆算しているか分かるかな?」

まず、カナダの筆算を1行目だけ提示しました。

「えっ?」

クラスのみんなの声が揃いました。

何に驚いたか尋ねると、

「だって、がんだれが反対になってるから。」

「それだけしゃないよ。『÷9』も反対だよ。」

透かさず、「÷9」を算数の言葉で何というか問い直しました。

「わる数!」

この「わる数」と「わられる数」、「かける数」と「かけられる数」などの言葉は、逆になっていることが多いです。機会を捉えて、根気よく確認することが必要です。

さらに、カナダの筆算の2行目を、少しして3行目を提示しました。

「商がわる数の下にあるよ、何か変。」

「でも、『かける』『ひく』は日本と同じだ!」

これらの発言を聞いて首を傾げる子が何人か見られたので、黒板に日本の筆算で「48÷9」をしてもらい、どこが同じでどこが違うのか、もう一度、説明してもらいました。

「なるほど、そうだね!」

みんなが納得したようなので、次にドイツの筆算の1行目を提示しました。

「『:』って何?」

「『=5』ってあるから、『÷』のことかな?」

さらに、ドイツの筆算の2行目を、少しして3行目を提示しました。

「がんだれがないのに、筆算を始めているよ!」

「これも『かける』『ひく』は日本と同じだ!」

本時で引き出したい言葉「『たてる・かける・ひく・おろす』がどの国にもある」は、もう少しで引き出せそうです。そこで、促すため下記の発問をしました。

「『たてる』はないのかな?」

子供たちがじっとスクリーンを見つめました。

「見つけた!」と10名ほど元気よく手を挙げました。その中のAさんに説明してもらいました。

「カナダは『5』がたてるで、『45』がかけるです。ドイツも『5』がたてるで、『45』がかけるです。」

それを聞いていたBさんが、「何だ、日本と同じなんだ…。」とつぶやきました。

すぐ飛びつきたい発言ですが、じっと我慢しました。もっと多くの子に同じような反応がなければ、せっかくBさんに発表させても、共感してくれる人が少ないからです。

次は、インドの筆算を、あえて1行目、2行目、3行目とテンポよく提示しました。

「これも、日本と同じだ。」

「やり方が分かった!」

などのつぶやきがあちこちから上がりました。

そこで、自分のノートに気が付いたことを書かせました…。

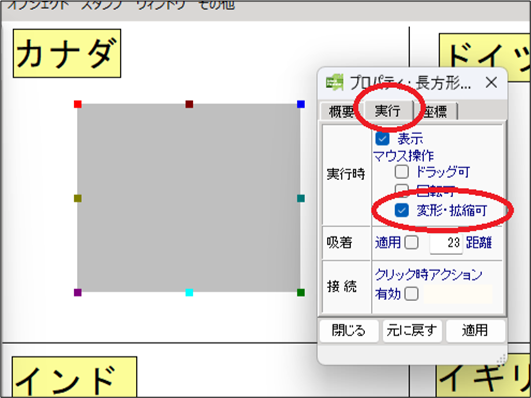

※教材の作り方~「付せんめくり」の活用~

-

「変形・拡縮可」にチェック

-

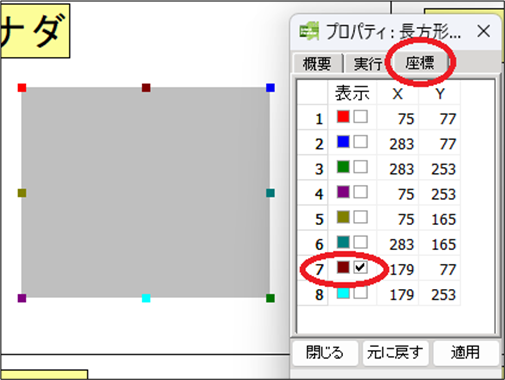

動かす位置(座標)にチェック

今回の教材は、「付せんめくり」を使っています。

「付せんめくり」を使うと、実際の付せんのように隠したい部分に配置し、めくるように少しずつ提示することができます。児童の興味・関心を高めたり、隠した部分を予想させたりすることができます。

作り方は、第11回(棒グラフの伸び縮み)や第21回(少しずつ見せる提示)と同様で、「変形・拡縮可」を使います。違いは、配置する長方形の大きさだけです。

今回の教材だと、下記のような手順になります。

- スクプレの編集画面で、図形から「長方形」を選び、隠したい部分に配置します。

- 長方形に色を着けます。(この教材では灰色ですが、好きな色で構いません。)

- 「長方形」の図形の上で右クリックしてプロパティを開き、実行のタブをクリックします。

- 「変形・拡縮可」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

- 座標のタブをクリックし、「7」の色にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

これで、上下に大きさが変わるようになります。

なお、長方形を1つ設定したら、第24回で紹介した下記のWindowsのショートカットキーを使えば、残りの3つはコピペで素早く作れます。

- コピーする…Ctrl+C

- 貼り付けする…Ctrl+V

関連するお勧め教材(「付せんめくり」を使った教材)

- 小1算数 付せんめくり

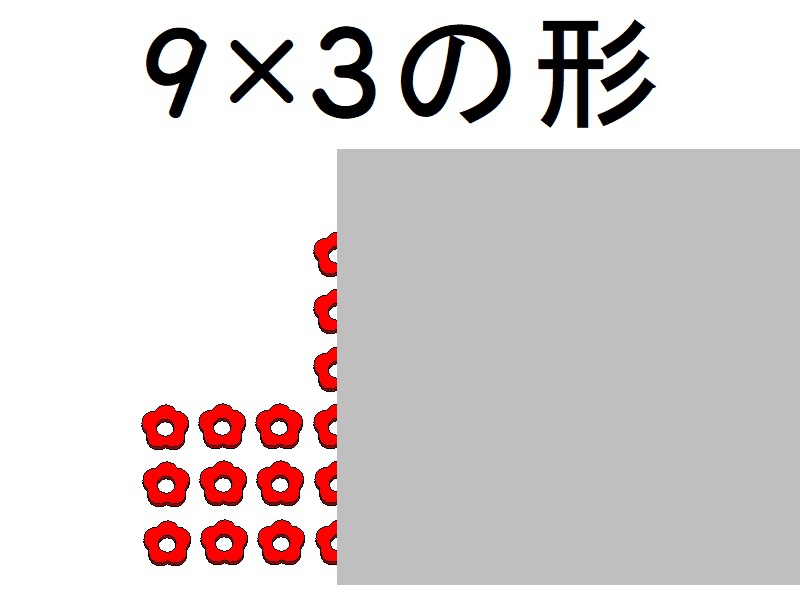

付せんを貼って隠し、少しずつめくれるものを作りました。付せんをクリックすると少しずつめくることができます。一度にめくりたい時はクリックした後、削除します。編集画面で拡大・縮小できます。 - 小2算数 9×3の形

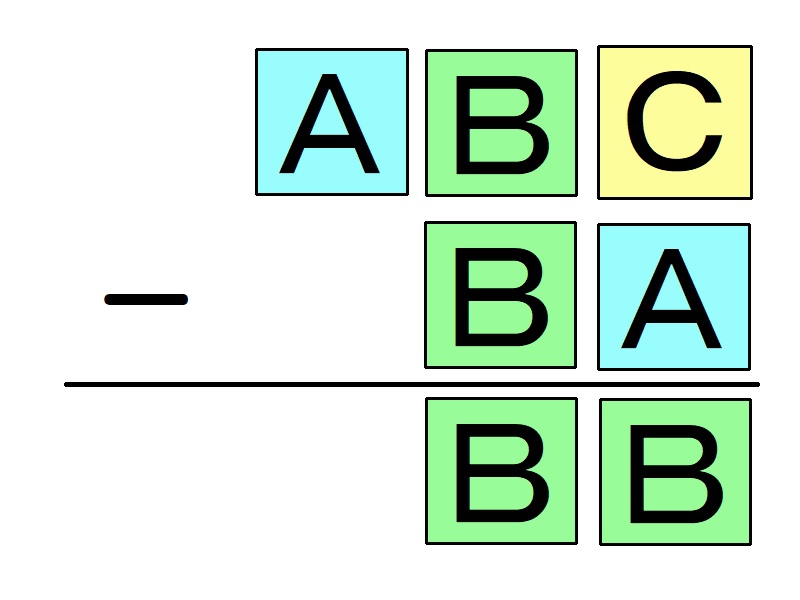

かけ算の発展教材です。9×3の形になるアレイ図を考えます。少しずつ提示することで、「3×9かな?」「あっ!そういうことか。」などのつぶやきを引き出すことができます。交換法則や1つ分×いくつなど、かけ算の概念を深めることができます。 - 小3算数 覆面算4

ひき算の筆算の覆面算です。被減数の百の位は繰り下がることからA=1が決まります。B-B=Bは成り立たないので、被減数の十の位も繰り下がります…。のように筋道を立てて考えます。カードは少しずつ見せたり、削除したりして使います。 - 小4算数 複合図形の提示

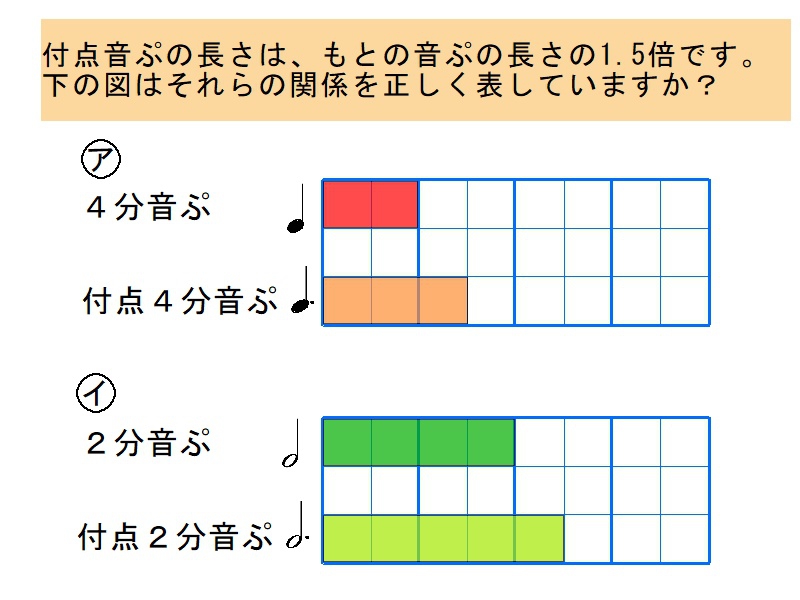

面積の教材です。複合図形の提示で、子どもの興味を引いたり長方形へのイメージを高めたりすることができます。次の項では、子どものイラストをクリックすると、等積変形や倍積変形など5つの方法について提示することができるように設定しています。 - 小5算数 音符の長さ(2011/H23年 全国学力学習状況調査B-2-2)

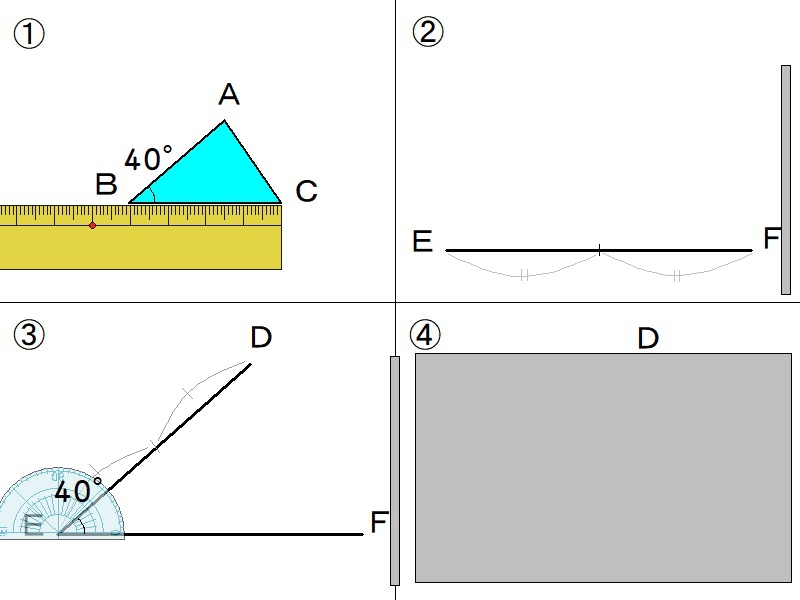

図で表された小数倍が理解できているかみる教材です。2011H23全国学力学習状況調査B-2-2を参考にしています・スクプレ化の工夫として、小数倍が確かめられるように基準量をコピーして動かせるようにしたことと、誤って提示されている比較量を動かして修正できることができるように設定したことです。このままワークシートとしても使えます。 - 小6算数 拡大図のかき方(2辺とその間の角)

拡大図の作図の教材です。2辺とその間の角を使って拡大図を描く方法です。合同の作図の仕方を思い出させながら、隠している部分を提示します。4コマ提示で作図の流れが分かるようにしました。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、4年「夢中になる計算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約650ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事