算数手品で「はてな?」を引き出す<3年:たし算の筆算> <新連載>「はてな?」「なるほど!」「だったら...」で作る算数授業(第1回)

今月から新しく、"「はてな?」「なるほど!」「だったら...」で作る算数授業"の連載をスタートします。「はてな?」から「なるほど!」は、私が所属する算数の教材づくりの会「ガウスの会」教材研究の方針です。また、「温故知新」として、今にも通じる考え方が書かれている昔の算数教材研究の本の紹介もしていく予定です。

第1回では、紙のカード教材を使用した、3年「たし算の筆算」の授業実践を紹介します。

短冊カードを使った算数手品

今回取り上げる算数手品は、下記のようなものです。

- 縦に5つに数字が配置した短冊を数枚準備し、子供に2枚選ばせる。

- それを並べ、合計を計算させる。

- その合計を瞬時に教師が言う。

- 筆算を終えた子たちから、「…合ってる!」という声が上がる。

- 数度行うと、「あれ?何か秘密がありそうだ…」と動き出す子が現れる。

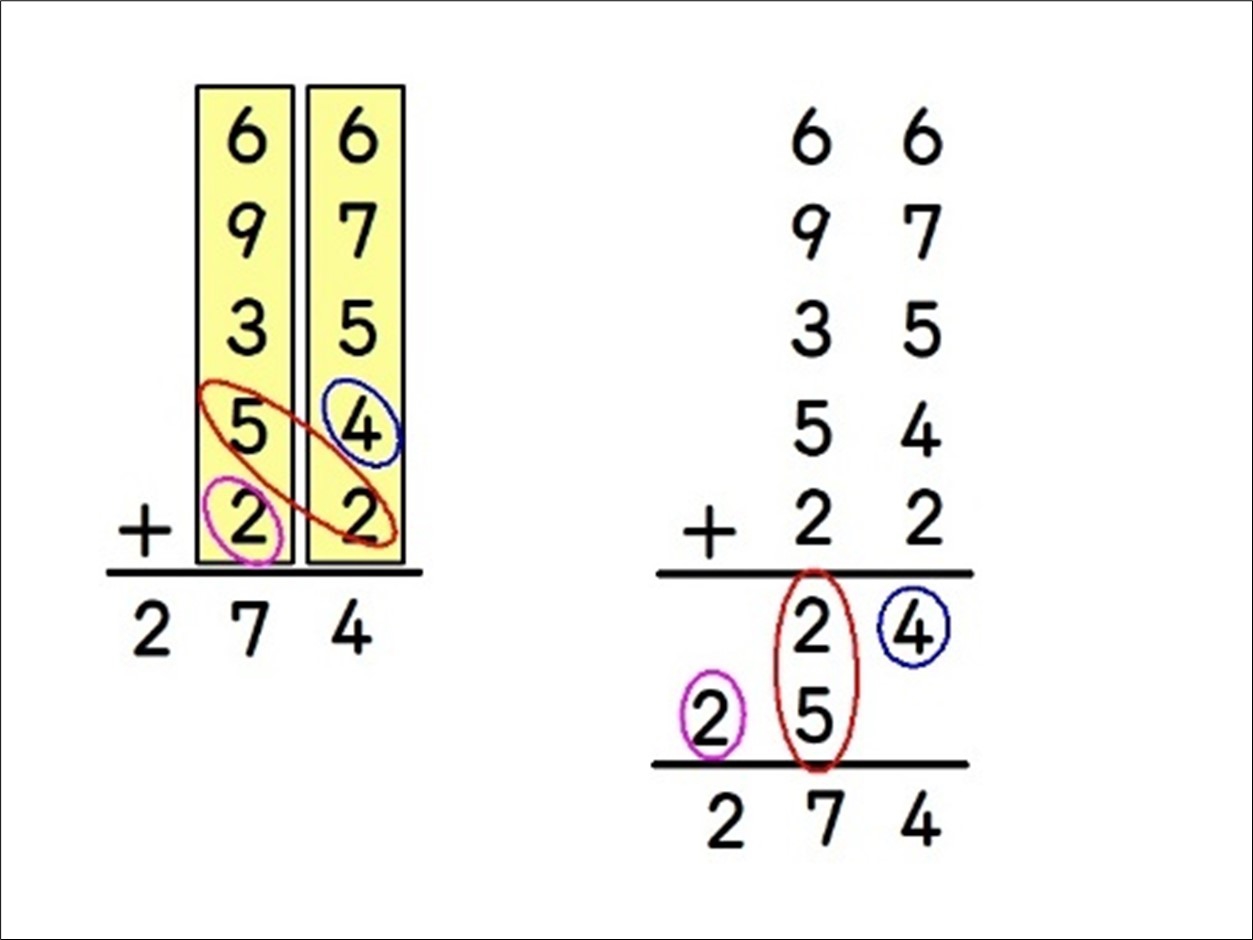

教師がどうして速算ができるかというと、短冊カードの下2つの数字に秘密があるからです。

例えば、上から「6・9・3・5・2」と数字が並んでいれば合計は25、上から「6・7・5・4・2」と数字が並んでいれば合計は24です。

短冊カードの数字の合計と、下2つの数字を下から読むと同じになるように設定しています。

これを利用すれば、この2枚の短冊カードを並べた合計を瞬時に出すことができます。

0だけの短冊カードを混ぜると、子供がこの秘密に気付きやすくなります。

今回紹介する事例は3年生ですが、下記のようにアレンジすると2年生でも扱うことができます。

- 短冊カードの数字を4つにする。

- 短冊カードの合計を大きくしない。

- 並べる短冊カードの数を2枚に限定する。

手前味噌になりますが、2年生で扱った事例は、「研究授業で使いたい!算数教材20」(東洋館出版社)で紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

授業の様子

はてな?

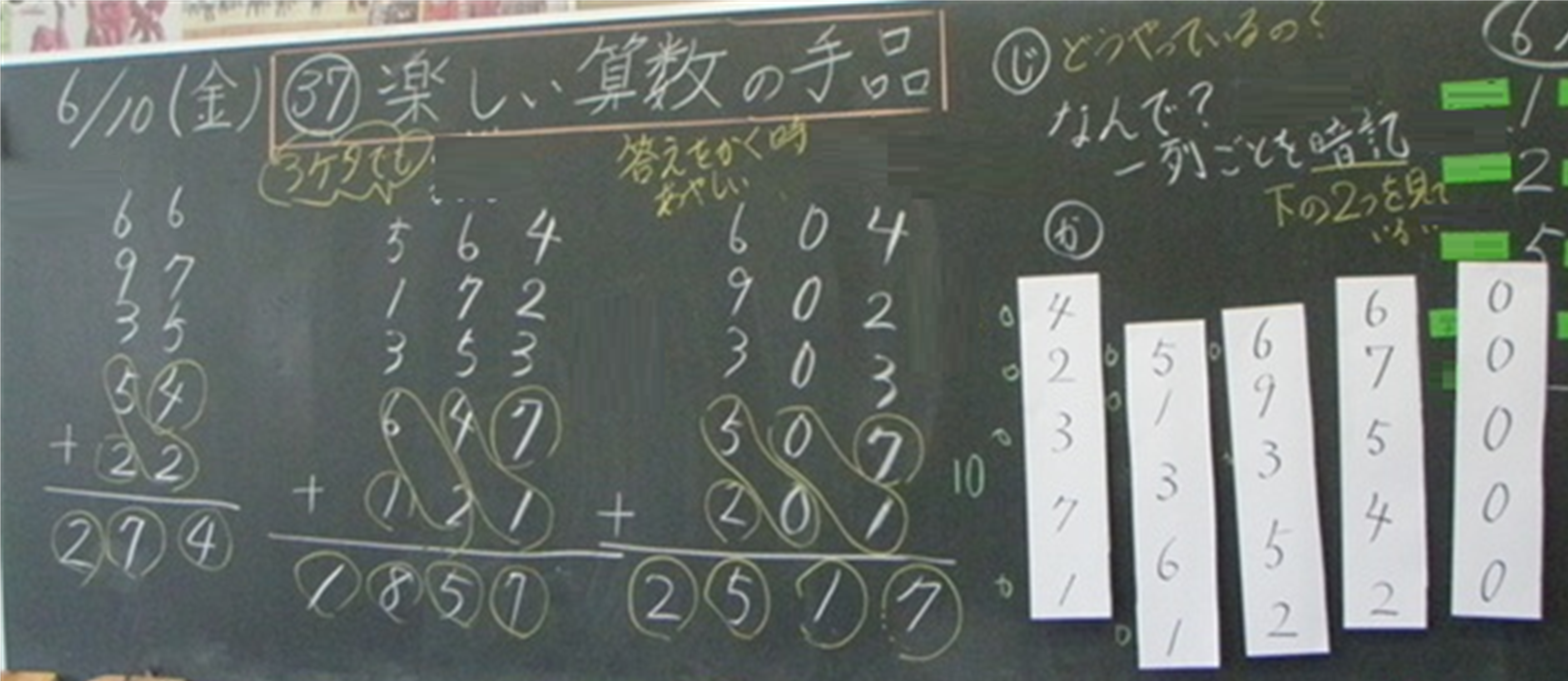

まず、縦に5つ数字を配置した短冊カードを5枚黒板に貼りました。

「誰かこれらのカードから2枚選んで、たし算の筆算を作ってくれませんか?」

何人か元気よく手を挙げました。その中のAさんにお願いすると、「6・9・3・5・2」と「6・7・5・4・2」を選びました。

第13回でも書きましたが、算数手品では子供自身がカードを選ぶ場面を設定することが大切です。手品をしている雰囲気になったり、子供の「なぜ?」を引き出しやすくしたり、「ほかのカードを選んだら…」「カードが3枚だったら…」などを考えたりすることにつながるからです。

「この筆算の答えは…、274ですね。」

と教師が言うと、計算に自信のある子がノートに筆算を始めました。

「…すごい。合ってる!」

と声が上がります。ほかの子も自分で計算を始めると、次々と「本当だ!」とつぶやきが上がりました。

「これらのカードを使うんだったら、先生は誰よりも速く計算する手品ができます。嘘だと思うなら、もう一回、やってみますか?」

言い終わるや否や、Aさんがこんなことをつぶやきました。

「3桁でもできるのですか?」

授業の後半で引き出したい言葉が出て、正直びっくりしました。自分が想定していた授業プランでは、2桁の筆算を3回行い、手品のタネを考えさせ、発展として3桁の筆算や新たな短冊カード作りに取り組ませようと考えていたからです。

このようなときは、私は自分のプランを捨て、子供の反応に乗ることにしています。不思議なもので、経験上、授業後半に自分のプランに戻ってくることが多いからです。

「同じようなことを考えていた人はいますか?」

と尋ねると、数人手を挙げました。

「2枚から3枚に発展させたところがすごいなあ!」

と言って褒めました。そして、その中のBさんにカードを選んでもらいました。

「5・6・3・6・1」と「6・7・5・4・2」と「4・2・3・7・1」の3枚です。

「この筆算の答えは…、1857です。」

と教師が言うと、透かさず子供たちは計算を始めました。

「先生、すごい!」

と計算を終えた子たちから、また驚きの声が上がります。

でも、その中のCさんは違っていました。

「?、何か秘密があるぞ…。」

と腕を組みながらじっと黒板を見つめていました。

なるほど!

Cさんはこんなことを言い出しました。

「きっと、先生は一列ごとの答えを暗記しているに違いない。」

なかなか勘が鋭いです。この発言をすぐ取り上げたくなりますが、第12回や第34回で書いたように、その子がもう一度同じことをつぶやいたり、ほかの子も同じ内容をつぶやいたりするまで待つことが肝心です。忘れないように黒板にこの言葉だけ書いておきました。

少しすると、DさんがCさんの考えに反応しました。

「5つ、いや0が並んでいるカードを覚えなくていいから、4つだね。でも大変そう…。」

するとCさんは、

「先生、もう一回、見せてください。先生をじっくり観察しますから。」

と言い、カードを選びました。「6・9・3・5・2」と「0・0・0・0・0」と「4・2・3・7・1」の3枚です。

「この筆算の答えは…、2517です。」

と教師が言うと、Cさん以外の子供たちから、観察して怪しいと思ったことが次々に発表されていきました。

「答えを黒板に書いたときが怪しい。」

「筆算したら、一の位も百の位も同じ数字が表れるのが怪しい。」

「さっきと同じ、で答えの一の位がまた7になったのが怪しい。」

「どの筆算も、左側のカードの一番下の数字が、答えの左側と同じになるのが怪しい。」

子供たちの発表は、どんどん今までの筆算を振り返った視点になってきています。

腕を組みながらじっと黒板を見ていたCさんが、突然、大きな声で、

「なるほど!先生の計算の仕方が分かったぞ!」

と言いました。

ここでCさんに説明させてしまうと、Cさんしか腑に落ちる喜びを味わうことができません。もっとたくさんの子にも味わってほしいものです。ただ、Cさんの発表した気持ちも生かしてあげたいと悩みました…。

そこで、Cさんから黒板のどこを見ればいいのかヒントを教えてもらうことにしました。

「3つ目の筆算を見てください。短冊カードの答えが下に見えるよ。」

Cさんが説明した後、しばらく沈黙がありました。

「ああー!」

と教室の至るところからで声が上がりました。でも、まだ、首を傾げたり、困った顔をしたりする子も数人見られます。

「近くの子同士で、Cさんのヒントについて確認してみよう。」

と投げかけ、その子たちも自分で気付けるような場面を取りました。

そうしているうちに、時計を見ると、授業時間が残り10分を切っています。このまま子供たちに手品のタネを説明させると、説明の途中でチャイムが鳴ってしまいそうです。せめて、ノートに「だったら…」を書かせたいと思いました。

そこで、「もう、みんな分かったようだけど、この算数の手品のタネを教えます…」

と教師が手品のやり方の説明をしました。子供たちは頷いて聞いていましたが、ここを子供にさせることができあたら…と思うと、残念で仕方ありません。

だったら…

手品のタネの説明が終わり、振り返りの時間になりました。

「では、授業の最後にノートに振り返りを書きましょう。その中に必ず『だったら…』を書いてください。今日の勉強を使ってやってみたいことや似ていると感じたことを書きましょう。」

子供が書いてしばらくして、終わりのチャイムが鳴りました。

「やってみたいこと」は発展を、「似ていると感じたこと」は統合を意図しています。GW明けから取り組んで約1カ月、だいぶ書けるようになってきました。子供たちの『だったら…』をいくつか紹介します。

【Eさん】だったら、この手品をおうちに人の前でやってみたい。だから、短冊カードの数字をメモしておきました。

【Fさん】だったら、4桁の筆算でもできると思いました。

【Gさん】だったら、自分でカードを作ってみたいです。作ってみました。「1・2・6・2・1」。これで合ってますか?

次回は、3年「かけ算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

小中一貫三戸学園 三戸町⽴三戸⼩学校・三戸中学校 教頭

子供たちが夢中になる算数授業づくりに取り組んでいます。算数専科や複式学級の指導の経験があります。今、チャレンジしているのは、ロイロノートを活用した算数授業です。算数の教材づくりの会「ガウスの会(代表:細水保宏)」の会員。

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事