子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第11回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の教材は3年「棒グラフ」です。

棒グラフの目盛りを工夫する姿を引き出す

棒グラフの学習のつまずきとして、最小目盛りが1ではない棒グラフの「2」や「5」を誤って読んでしまうことが挙げられます。

要因として、最小目盛りの大きさを変える必要感を感じないまま、最小目盛りが1ではない棒グラフの学習をすることが考えられます。

そこで、最小目盛りの大きさを変えたいと子供が思うように、下記のような手立てで、授業に取り組むことにしました。

- 提示する表の数値とグラフ用紙のマス目を工夫し、最小目盛りが1だと収まらないものを扱う。

- スクプレを使って、棒グラフの棒の大きさを子供が自由に動かせるように設定し、操作した子が困った瞬間を取り上げ、何に困っているか共感させる。

前回と同じように、スクプレ教材に子供が操作できる部分を設定することで、子供と教材の距離を縮める効果をねらっています。前回との違いは、提示したものが不完全なことです。不完全のものを与えることで、何とかしようとして子供の問いが引き出され、知恵を駆使する授業が期待できます。

授業の様子

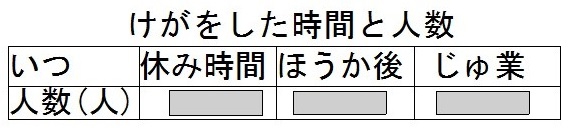

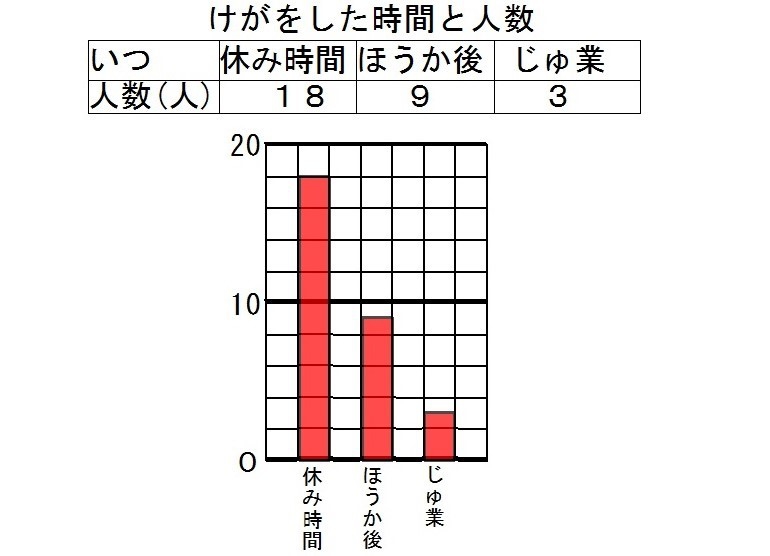

まず、電子黒板にスクプレで作った画面を提示しました。標題「けがをした時間と人数」は提示しますが、「休み時間」「ほうか後」「じゅ業」の人数は隠しておきます。

「どこから知りたいですか?」と子供たちに尋ねると、Aさんが「休み時間から知りたい。だって、一番多そうだから。」とつぶやきました。Aさんの考えをみんなにどう思うか聞くと、「そう、そう!」とほとんどの子が頷いています。

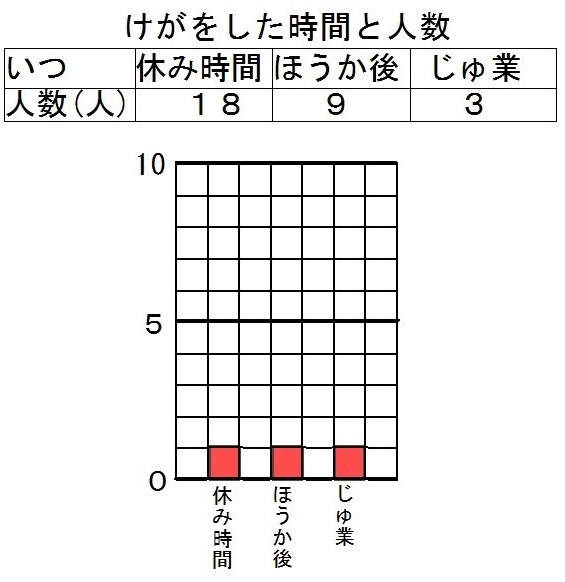

そこで、休み時間の人数の部分を見えるようにすると、「18」が見えました。「思ったより多いなあ…。」という声が上がりました。

「次は、どこから知りたいですか?」と尋ねると、Bさんが「じゅ業は少ないと思うから、ほうか後を知りたいなあ。」とつぶやきました。Bさんの考えをみんなにどう思うか聞くと、「なるほど…」という声が聞こえました。

このように、自分たちで調べた結果ではない資料を授業で扱うときは、最初から数値を提示せず、選ばせたり予想させたりします。データを少しずつ把握する過程で、問題と子供の距離を縮めていきます。

次は、棒グラフにする活動です。

「この表を見やすくするには、どうしたらいいかな?」と問いかけると、「棒グラフ!」と全員から声が返ってきました。前時までの学習をしっかり覚えているようです。

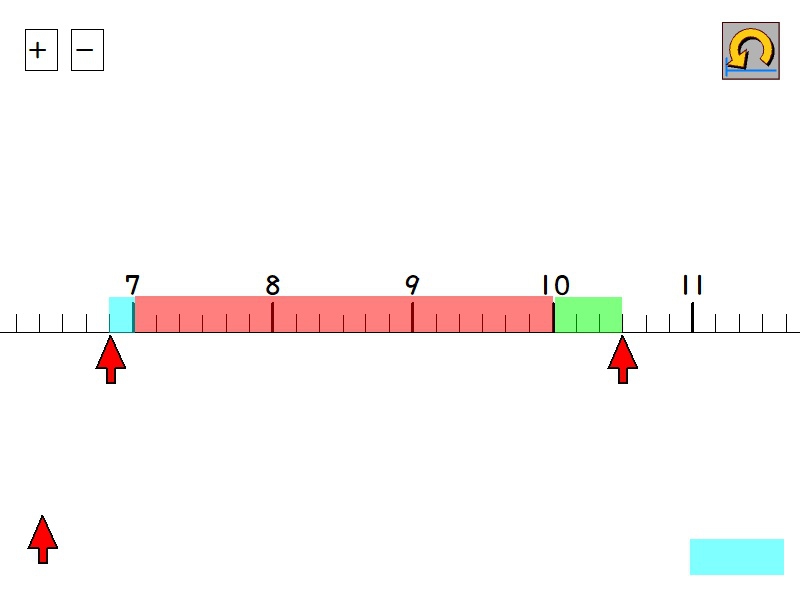

スクプレの画面を切り替えて、「では、この表を棒グラフにしてみましょう。赤い棒は自由の伸び縮みさせることができます。誰かやってくれる人はいますか?」

たくさんの子が手を挙げた中から、指先までぴんと伸ばしていたCさんを指名しました。電子黒板の画面に勢いよく出できたCさん、「休み時間」の棒を伸ばしている途中で、顔が曇り、手が止まりました…。

「Cさんは何に困っているのかな?」

すると、Dさんが「たぶんだけど…」と手を挙げました。「たぶんだけど、あと8つ必要なのに10までしかなくて、目盛りが足りなくて困っていると思う。」

Dさんの話にCさんは頷きました。

この場面でCさんに直接困っていることを聞く方法もありますが、何に困っているか周りの子たちに考えさせることで、困り感を学級全体に共感させることができ、この話題を学習問題にすることができます。

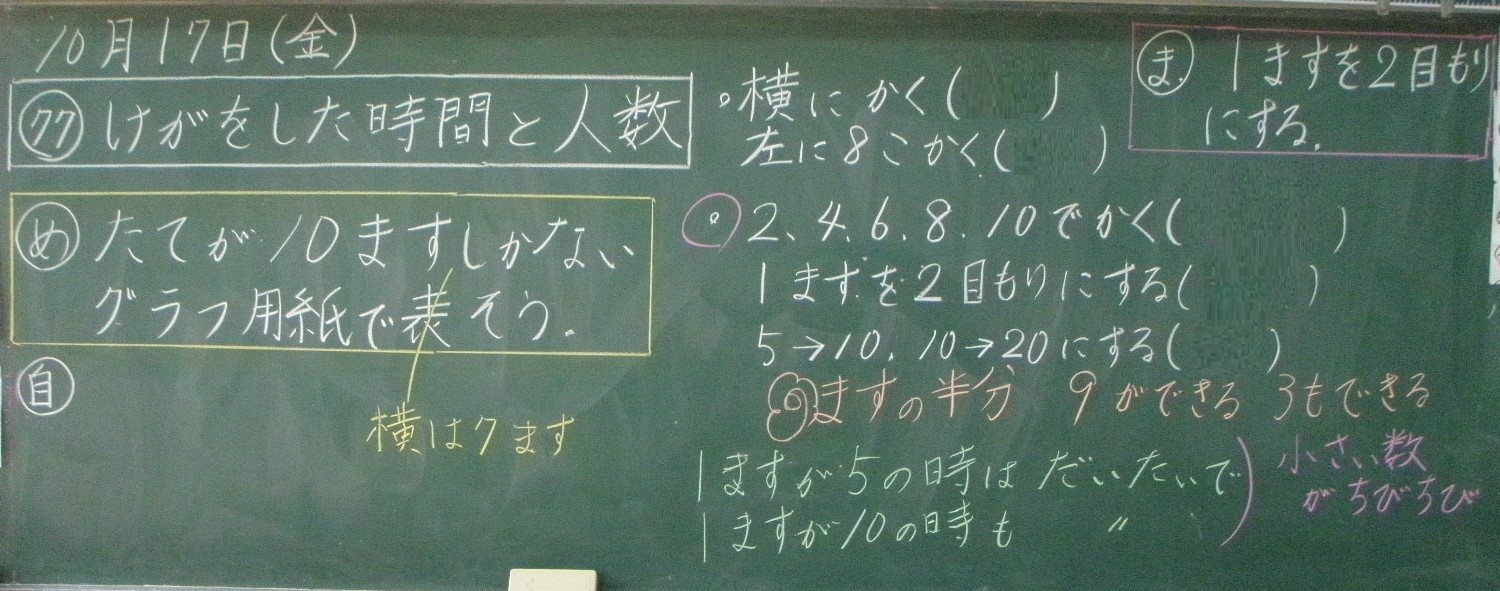

黒板に「たてが10ますしかないグラフ用紙であらわそう」と板書し、「Cさんを助けられるいいアイディアはないかな?」と各自で考える時間をとりました。

発表してもらうと下記のようなアイディアが出ました。

- 2、4、6、8、10でかく。

- 1マスを2目盛りだと思ってかく。

- 5→10、10→20に書き直す。

- マスの半分を使って9や3を表す。

- 4・6・8・10でかく。

Cさんは発表を聞きながら笑顔になり、「これなら出来そう!」と続きの棒グラフに取り組みました…。

※教材の作り方~棒グラフの伸び縮み~

-

「変形・拡縮可」にチェック

-

伸び縮み可能にする方向を8方向(点の色)から選択

-

上方向に伸び縮みできることを確認

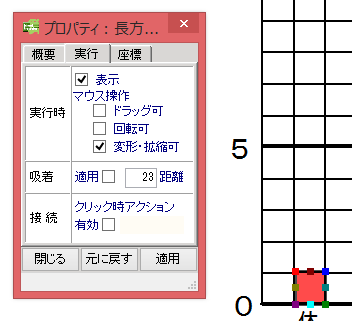

上の教材の伸び縮みする棒グラフの部分は、「長方形」で作成します。しかし、設定を変更しないままだと、実行画面で自在に伸び縮みさせることはできません。そこで、下記のような手順で設定し、実行画面で自在に伸び縮みできるようにします。

まず、スクプレの編集画面で、図形から「長方形」を選び、キャンパスに配置します。

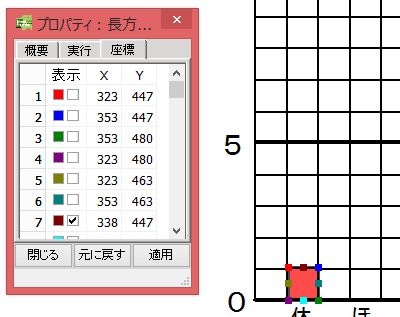

次に、「長方形」の図形の上で右クリックしてプロパティを開き、実行のタブをクリックします。そして、「変形・拡縮可」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。さらに、座標のタブをクリックし、「7」の色にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

これで、実行画面で長方形をクリックした時、「7」の色の部分をドラッグすると伸び縮みできるように設定したことになります。

今回、説明した手順だと、上方向に伸び縮みさせるように設定したことになります。もし、右方向に伸び縮みさせるように設定したい時は、「6」の色にチェックを入れてください。

関連するお勧め教材(「長方形」の伸び縮みを使った教材)

- 小3算数 時刻と時間(どれでも)

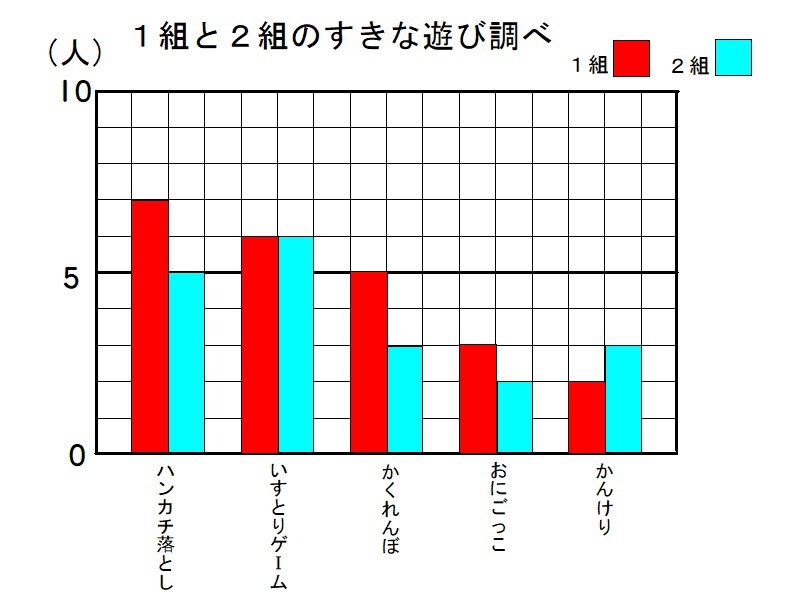

時刻と時間を数直線を使って求める教材です。いろんな問題でも使えるように、数直線を拡大・縮小することができるように設定しました。矢印、テープは自在に動かすことができます。 - 小3算数 1組と2組の好きな遊び(複数のグラフ)

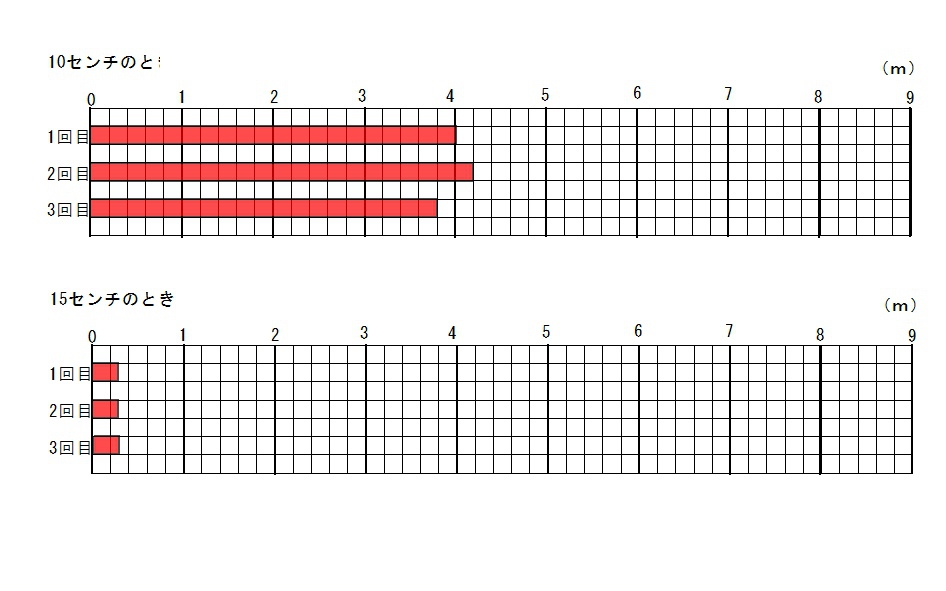

複数の棒グラフの教材です。1頁目の遊びの名前をクリックすると、2組のアンケート結果がアニメで一つずつ提示されます。注目されることができるので、気が付いたことを引き出しやすくなります。2頁目は印刷用です。 なお、この教材は、新学習指導要領のp168を教材化したものです。 - 小3理科 ゴムのはたらき

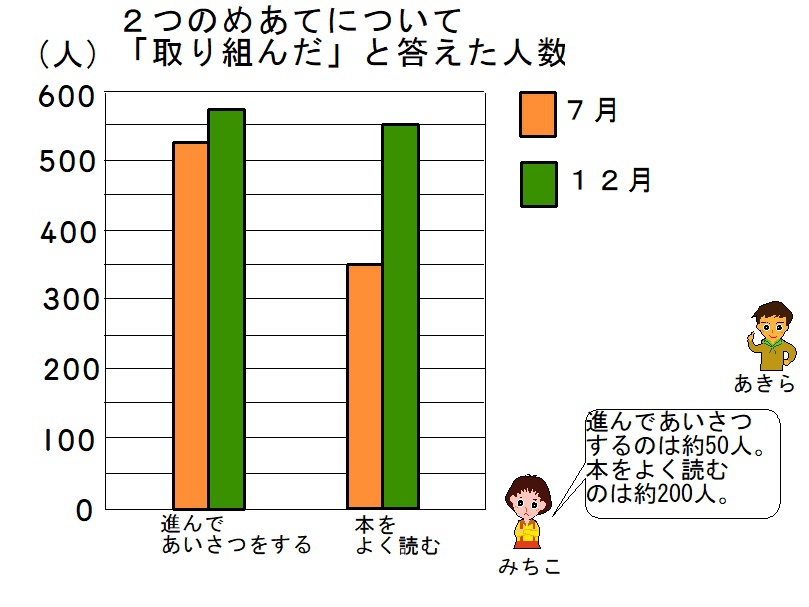

理科「ゴムのはたらき」で使う教材(1頁)とワークシート(2頁)です。算数「棒グラフと表」と教科横断的に扱うことができます。 - 小3算数 2人の話が分かる?(複数の棒グラフ)

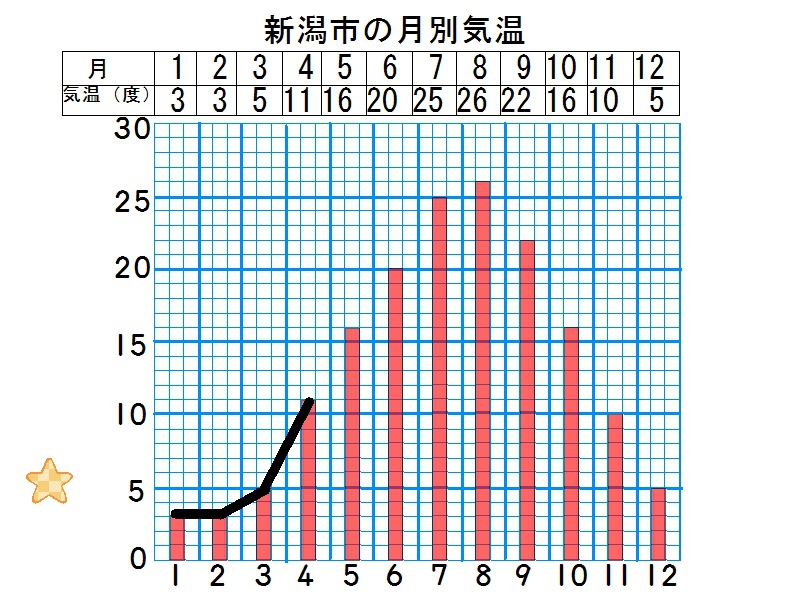

複数の棒グラフの問題です。2018H30全国学力学習状況調査B3(正答率20.9%)を参考にしました。2つの棒グラフをまとめて提示し、そこから気付いたことを理解していきます。子どもをクリックすると、気付いたことが提示されます。実際に気付いたことを書くことができるように、はじめは吹き出しは隠しておきました。また、棒グラフは「7月だけ」「12月だけ」分けて提示できます。適用題ができるように、棒グラフの大きさは自在に動かすことができます。 - 小4算数 新潟市の月別気温

折れ線グラフの教材です。既習の学習である棒グラフから折れ線グラフを導入するのに使います。棒グラフを自在に動かせたり、星をクリックすると折れ線グラフが少しずつ伸びていったりします。 - 小6算数 面積図(5分の2÷分数)

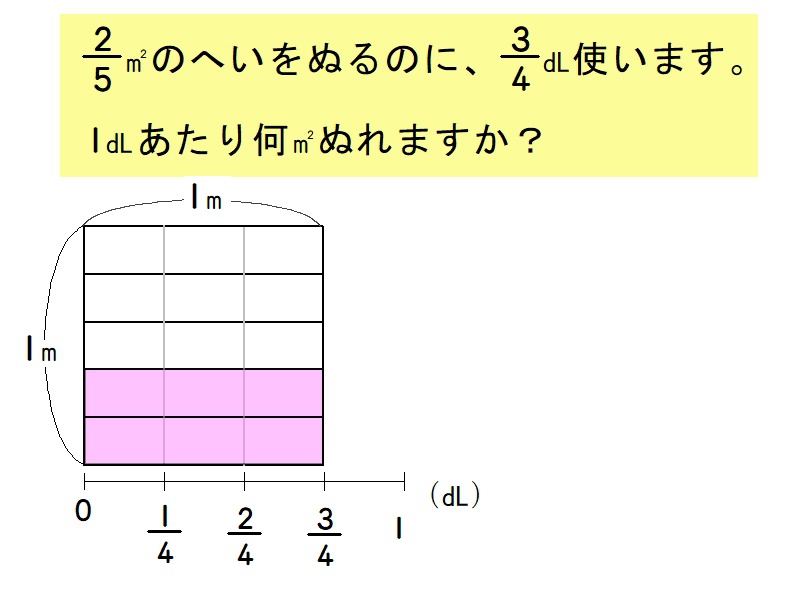

分数÷分数の教材です。面積図を使って、2/5÷1/4と2/5÷3/4を考えます。赤いペンキの部分は拡大することができるので、視覚的にわり算のイメージをもたせることができます。このまま印刷してワークシートとしても使えます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、4年「わり算の筆算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

南部町立名川南小学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事