<新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第1回) スクールプレゼンターでできること

プレゼン用のアプリで算数の教材を作って、イラストを探すのに苦労したり、図形がうまく作図できなかったり、アニメーションの位置がずれたりして、困っていませんか? そんな時は、「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」という算数用アプリを一度使ってみてください。このスクプレを使った授業について、今回から10回に分けて連載していきます。

今回は、初めて使う人向けに、スクプレでできることと、その学び方について紹介します。

スクプレと私

まずは、自己紹介を兼ねて、私がスクプレと出会ってから現在に至るまで経緯について紹介します。

スクプレと出会ったのは、今から16年前、2006年夏の「第3回算数授業ICT研究大会」で正木孝昌先生の授業です。衝撃を受けました。大型モニターに映し出された教材がぱっと消えたり動いたり、それにより引き出されつぶやきが数学的見方・考え方に関わるものだったり、子供から進んで画面を使って説明したりしている授業だったのです。「こんな授業がしたい!」とすっかり魅了されました。早くこのアプリで自分の学級で授業がしたくて、帰りの新幹線の中でサンプル版スクプレを自分のPCにインストールしたほどです。

この研究大会に連続で参加しているうちに、このアプリで教材をある程度自由に作れるようになりました。また、「何を見せて何を隠すか」や「どの単元でどのような図を使うか」などが、数学的見方・考え方を関連した子供のつぶやきを引き出していくことに大きく関わることが分かってきました。おかげで、スクプレを使って授業をすると、問題提示で期待する子供の反応を引き出すことに苦労が少なくなりました。また、学級の子供から「今日はスクプレを使うの?」と期待する声も聞かれるようになりました。

教材作りの勉強のために、研究授業を参観したときは、「もしスクプレを使うんだったら…」とその場で教材を作り、機会があれば紹介するようにしていました。そんな姿に声をかけて頂き、2012年には今まで作ったスクプレの教材をまとめた「授業実践・活用事例に基づく教材集Vol.3~種市芳丈のICTだからできる楽しい算数授業~」を発売する機会を頂いきました。また、2019年には「スクールプレゼンターEX Ver.2.3」の開発に携わらせて頂いたり、2020年には「学習指導要領対応スクールプレゼンターEX用教材集」の作成協力をしたりする貴重な経験もしました。

2013年から定期的に続けているのは、「スクールプレゼンター教材共有サイト『スクプレ道場』」に、自分が作った教材をアップロードすることです。現在約600ファイルになりました。このサイトは、スクプレのユーザー同士が作った教材を共有できるサイトです。動機は、自分でスクプレを作る方がすっかり減ったことに危機感を覚え、スクプレでの教材作成の面白さや可能性を知って欲しいという願いからです。これからの連載を読んで、「自分もスクプレで教材を作ってみたい!」という方がいましたら、是非連絡をください。できる限りバックアップします。

スクプレの使い方を知ろう

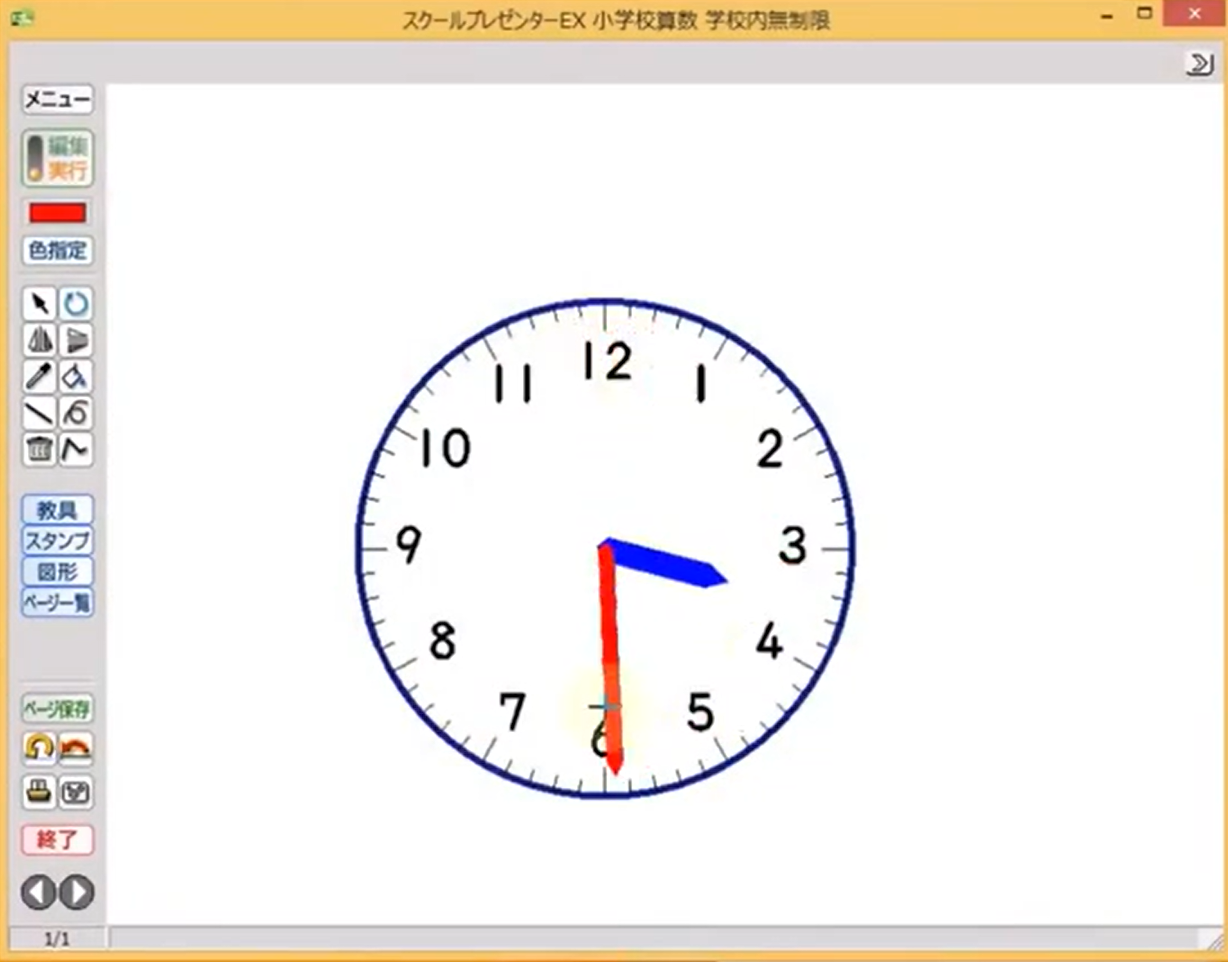

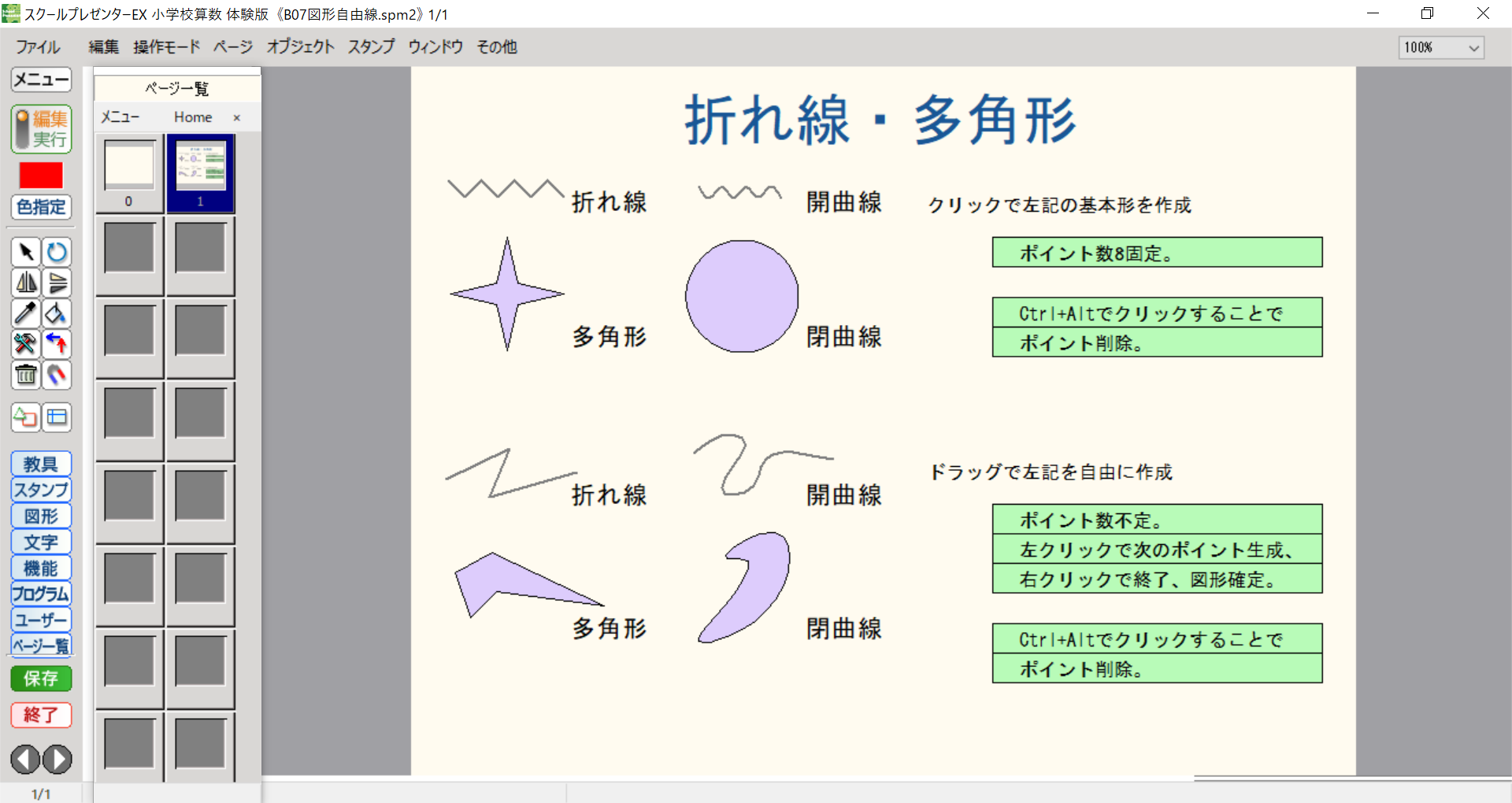

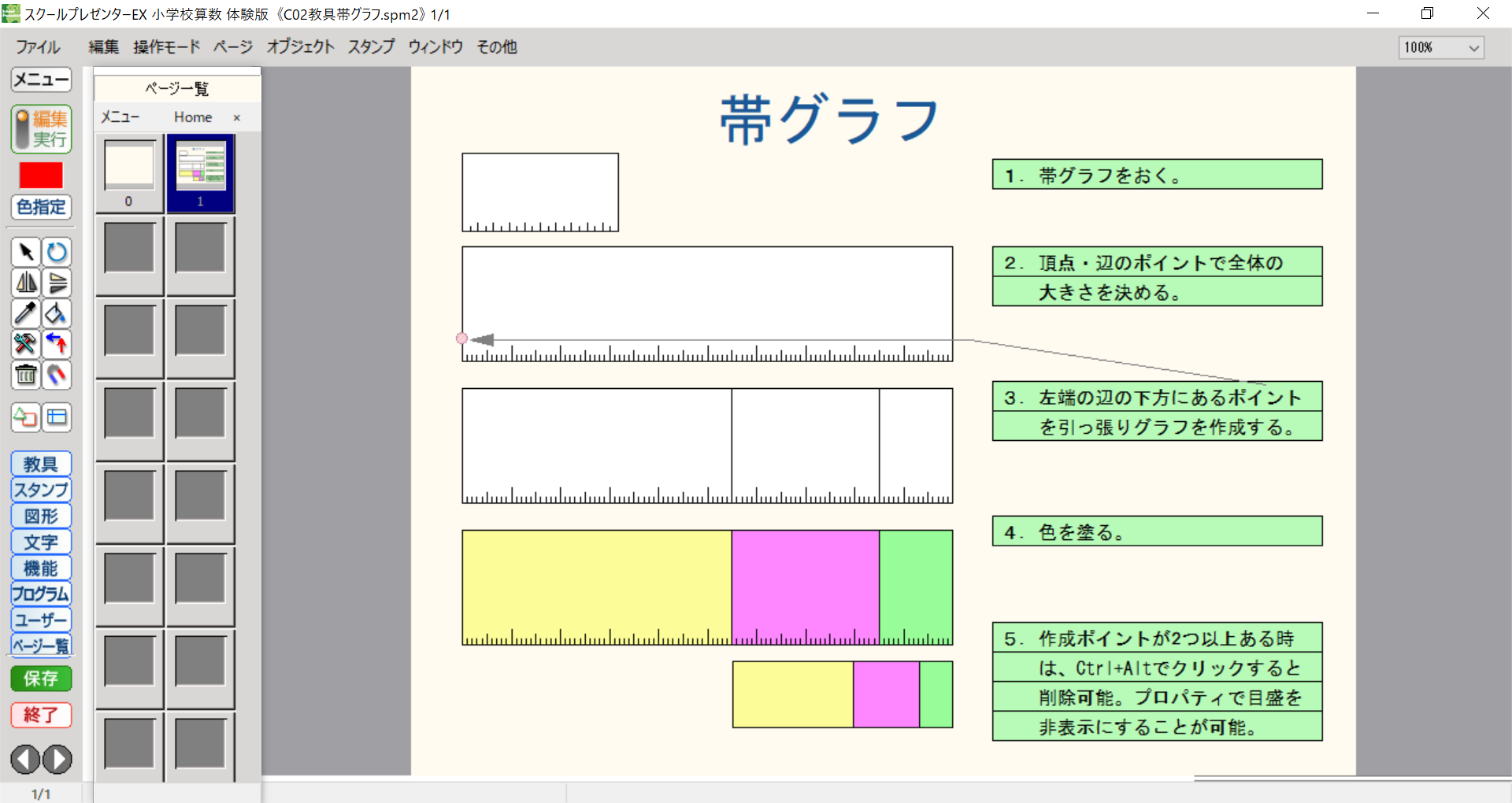

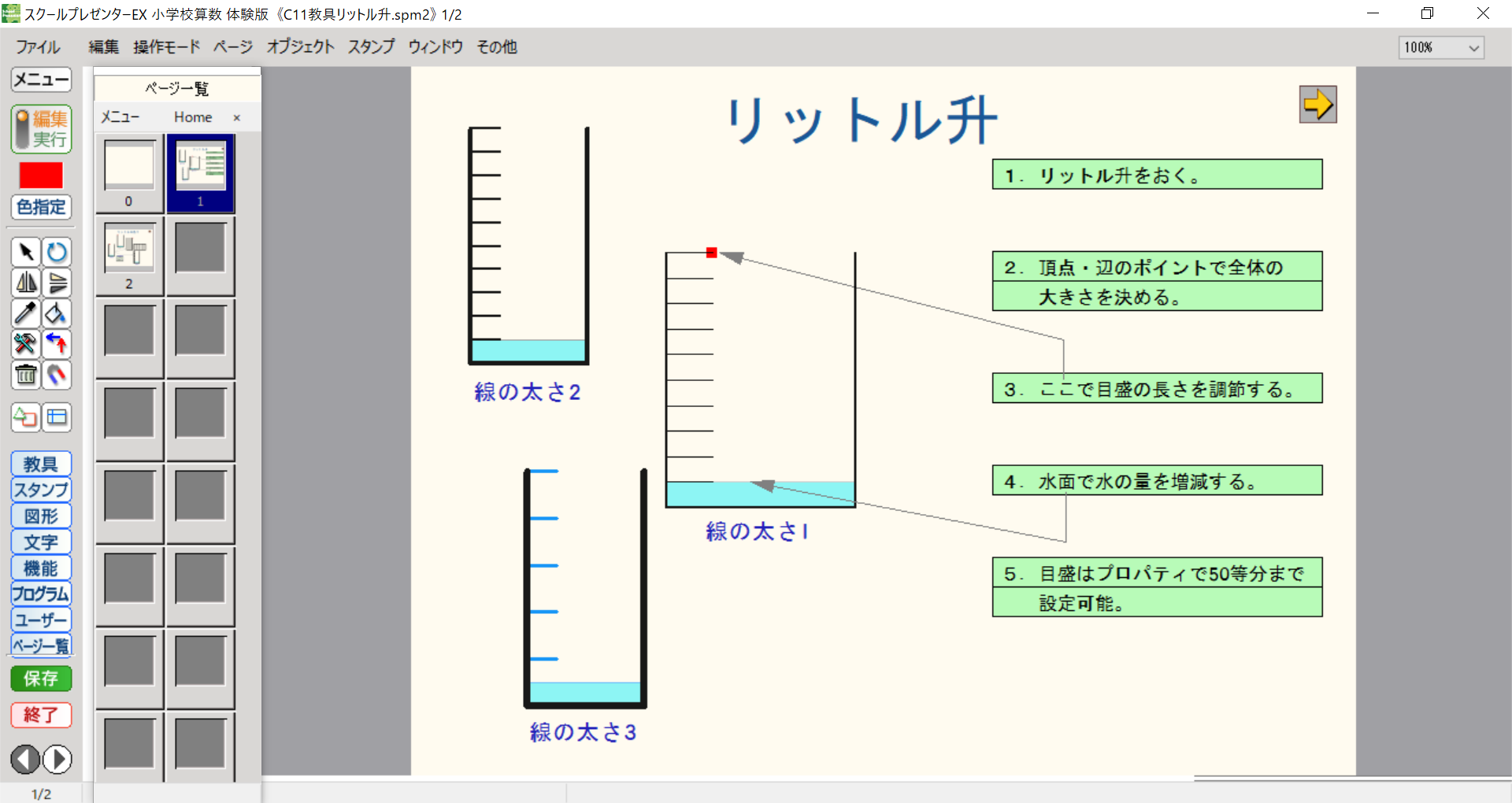

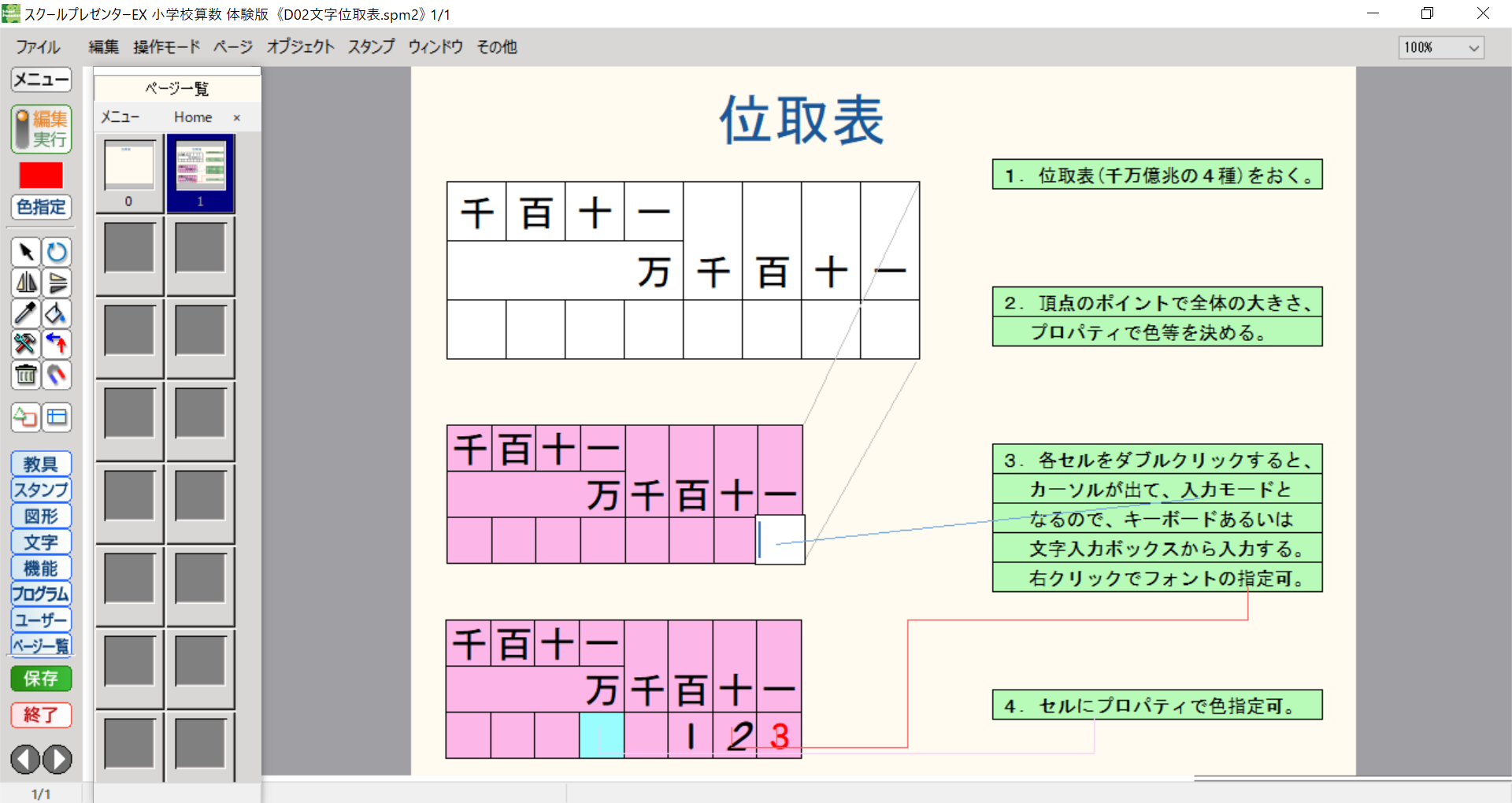

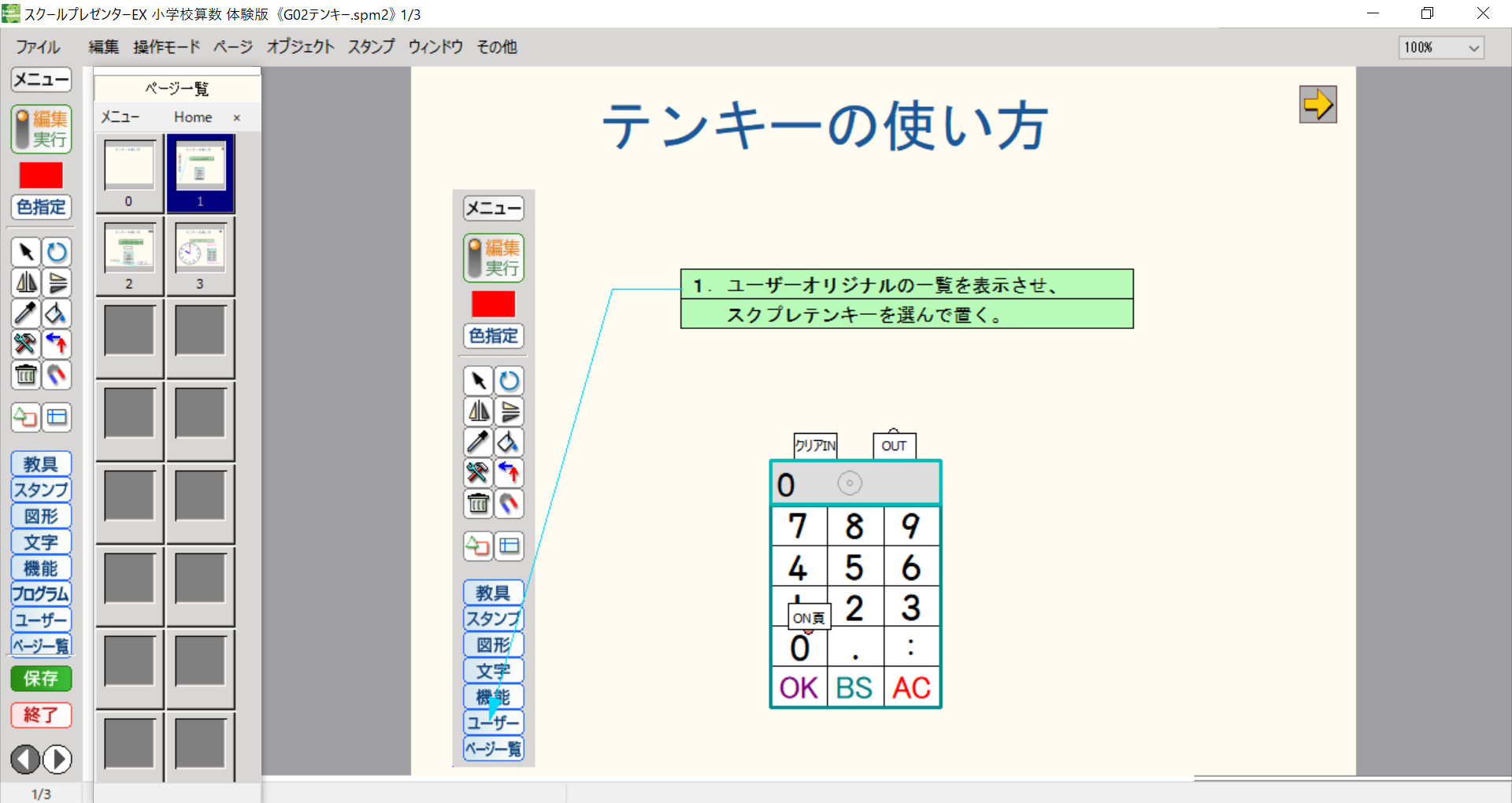

スクプレには、500個以上のイラストや簡単な設定だけで作図できる図形、位置も時間も設定できるアニメーションが用意されています。「スクプレ道場」から無料でダウンロードできる体験版でも、私が作成した教材を再生してご覧になることができます。

YouTubeチャンネル「スクプレ動画」があり、1分半~4分程度の動画が7本掲載されています。これを見るだけで、7割ほどの操作方法を学ぶことができます。

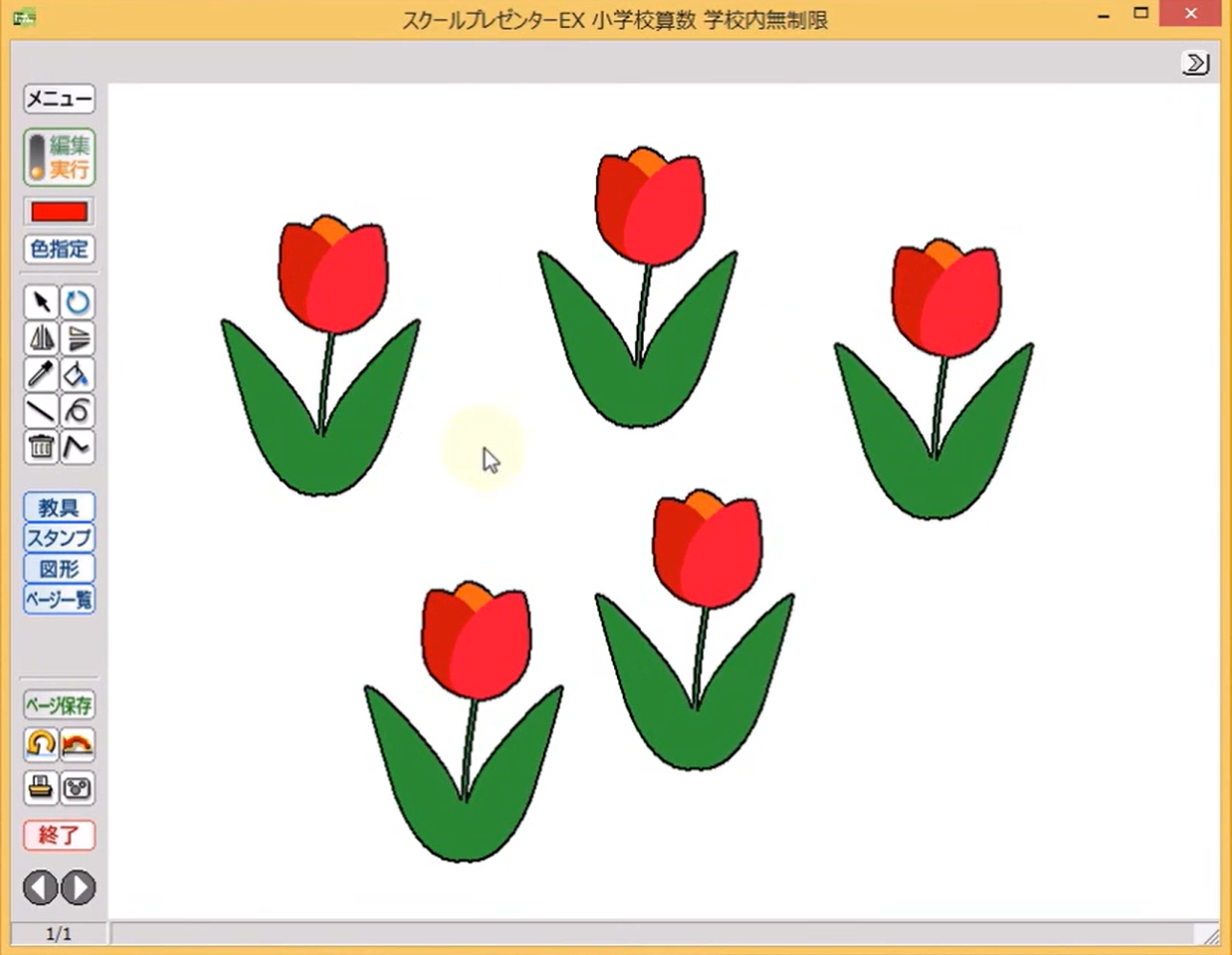

全部をじっくり見る時間がないという人のために、私なりの優先順位を紹介します。まずは、「①基本操作 → ②スタンプの使い方 → ③コピー機能の使い方」です。これで簡単な教材が作れるようになります。

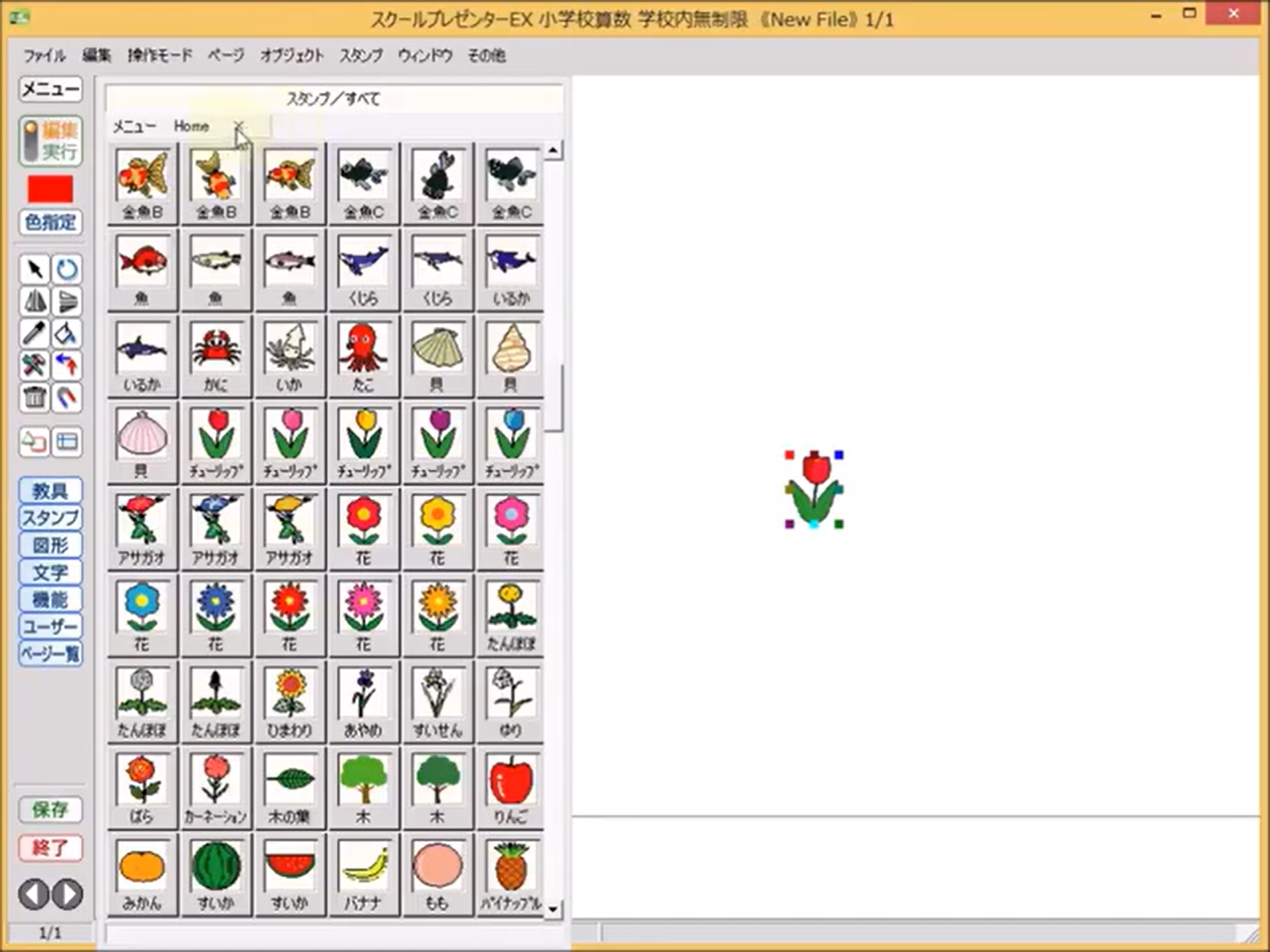

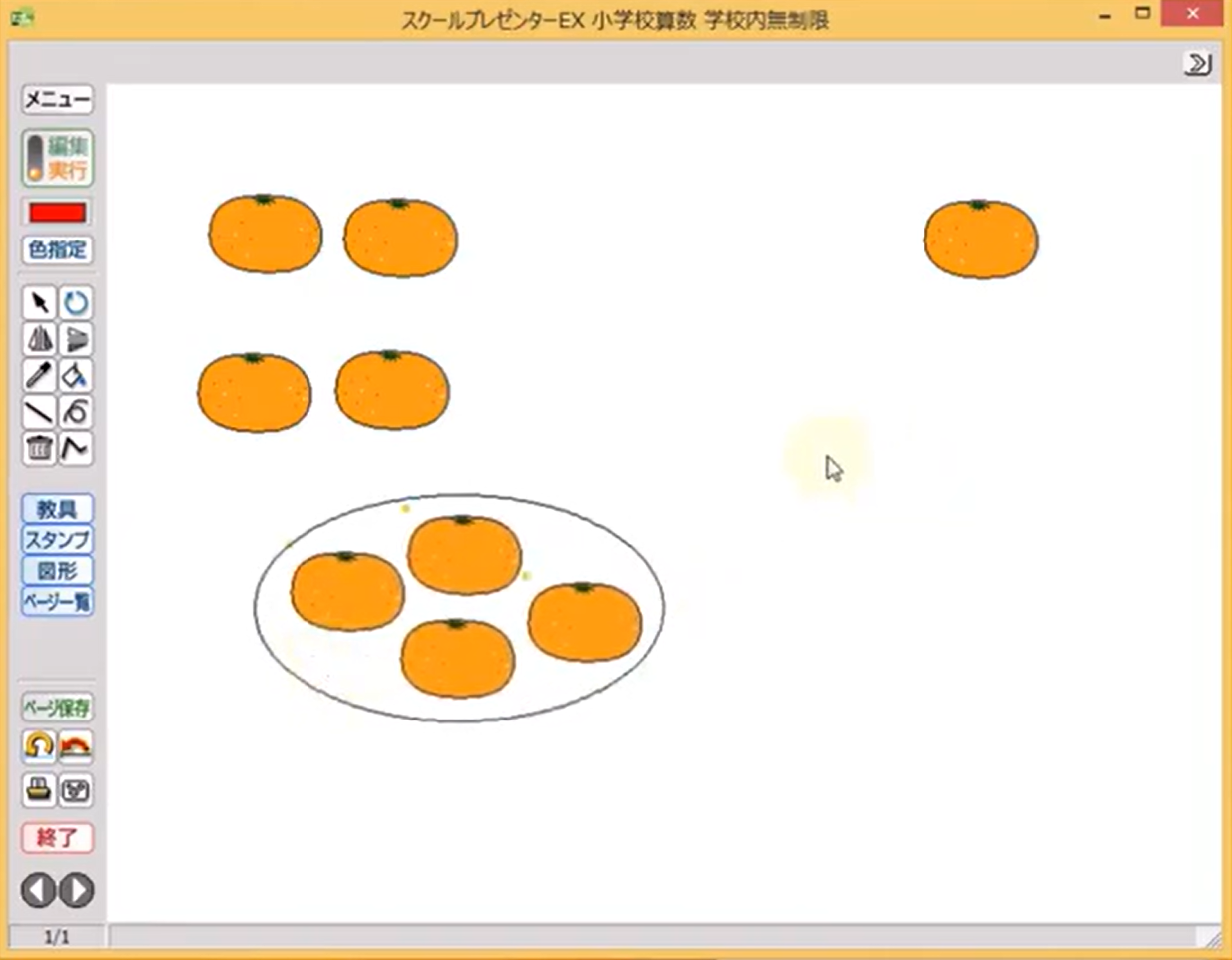

「スタンプ」とは、テンプレートで用意されたイラストのことです。便利だなと思っているのは、「男の子」「女の子」てす。合わせて13人いるのですが、このスタンプを使って会話する様子を見せることで子供に考えるきっかけを与えることができます。また、具体物から数への置き換えを促す「おはじき」や大きな数を具体的にイメージさせるために使う「お金」も低学年の教材でよく使います。

次に、「⑥はさみ → ➆トレー」です。これが分かると、授業での活用場面が広がります。

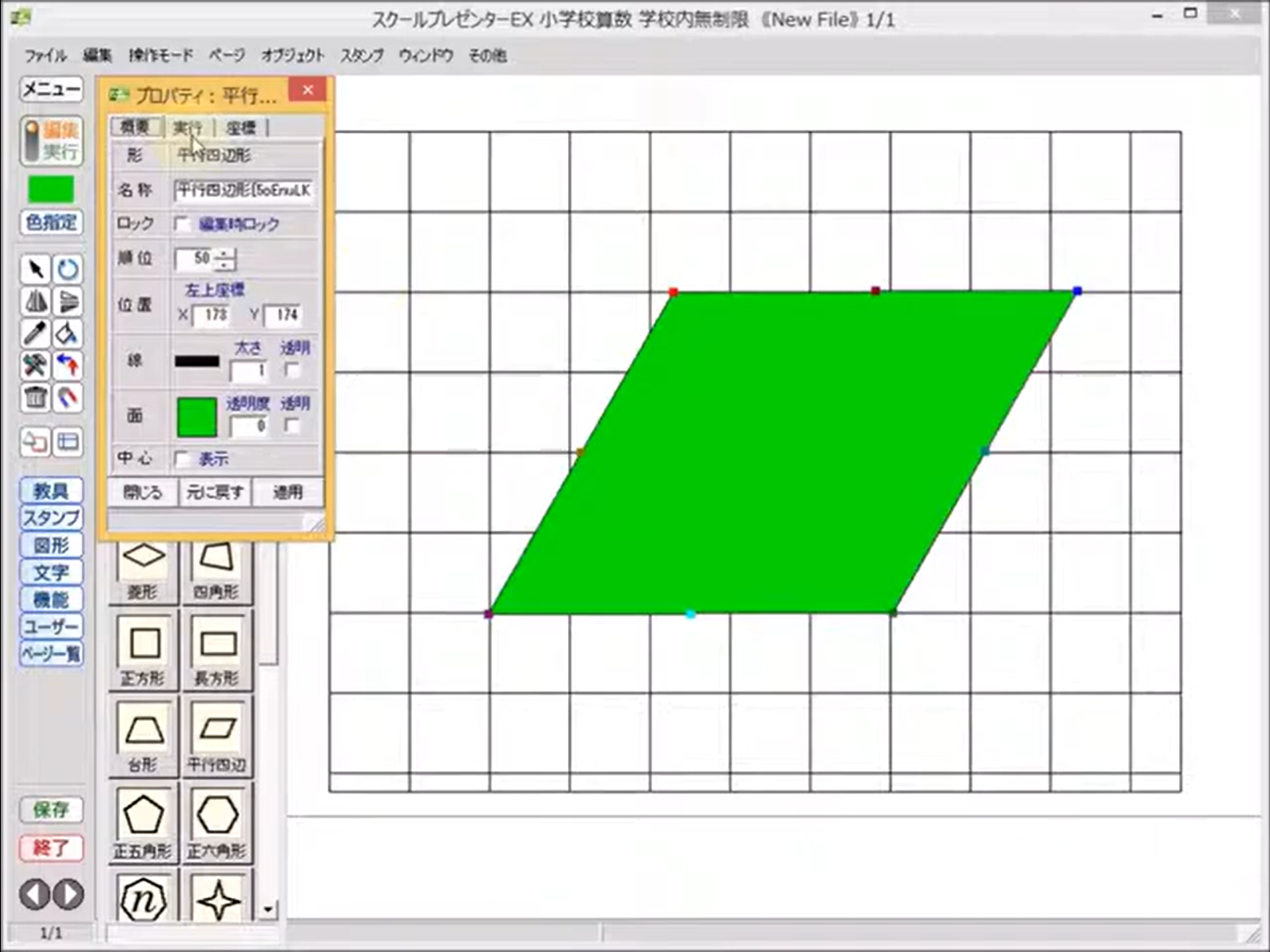

「はさみ」とは、「図形」で作成した長方形や平行四辺形を切る機能です。これを使うと、5年「図形の面積」では図形の一部を切って既習の形に変形する等積変形を見せることができます。また、「トレー」とは、まとめて動かしたいときに使います。これを使うと、3年「わり算」では袋に同じ数ずつ入れる包含除の様子を見せることができます。

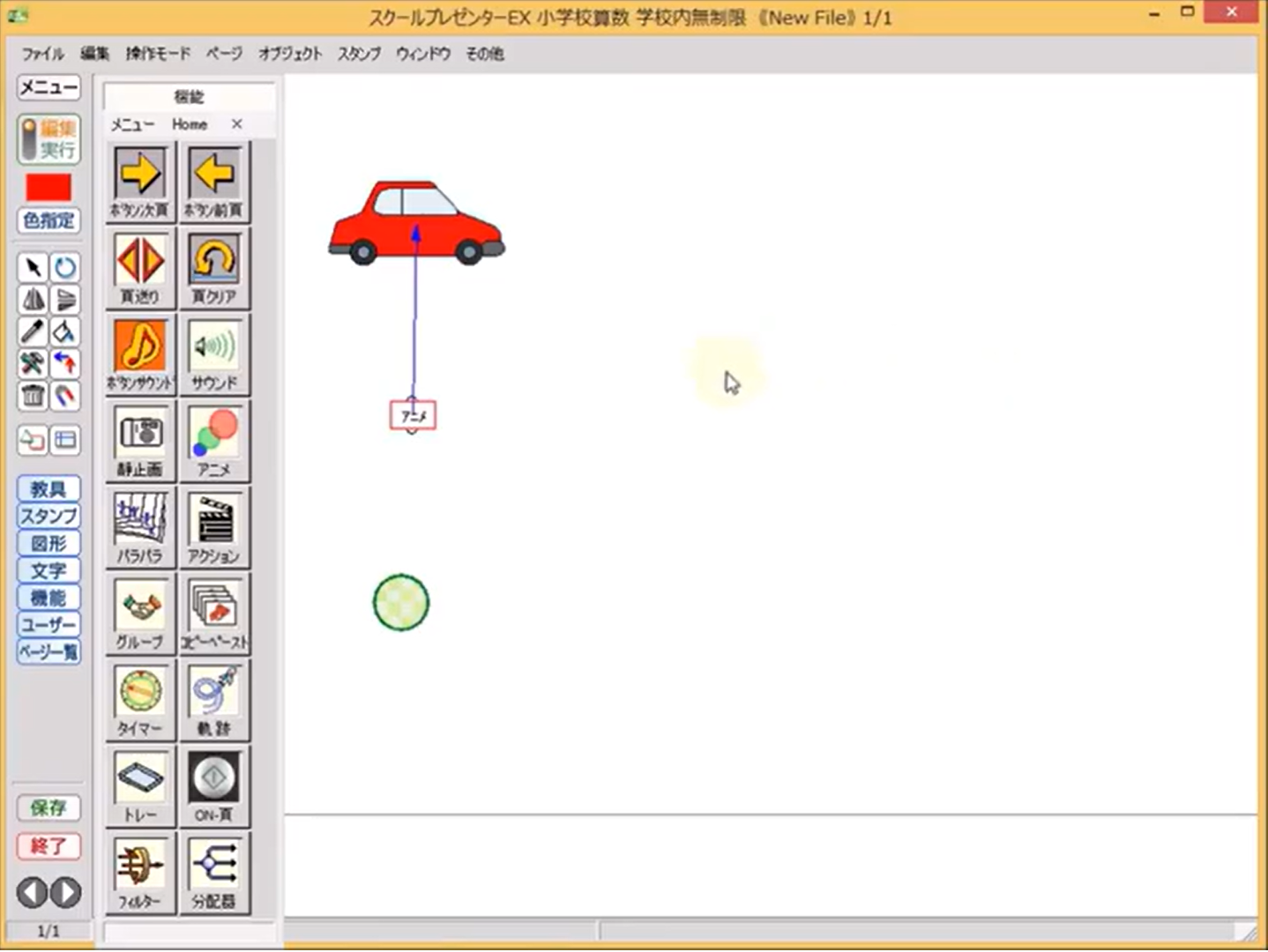

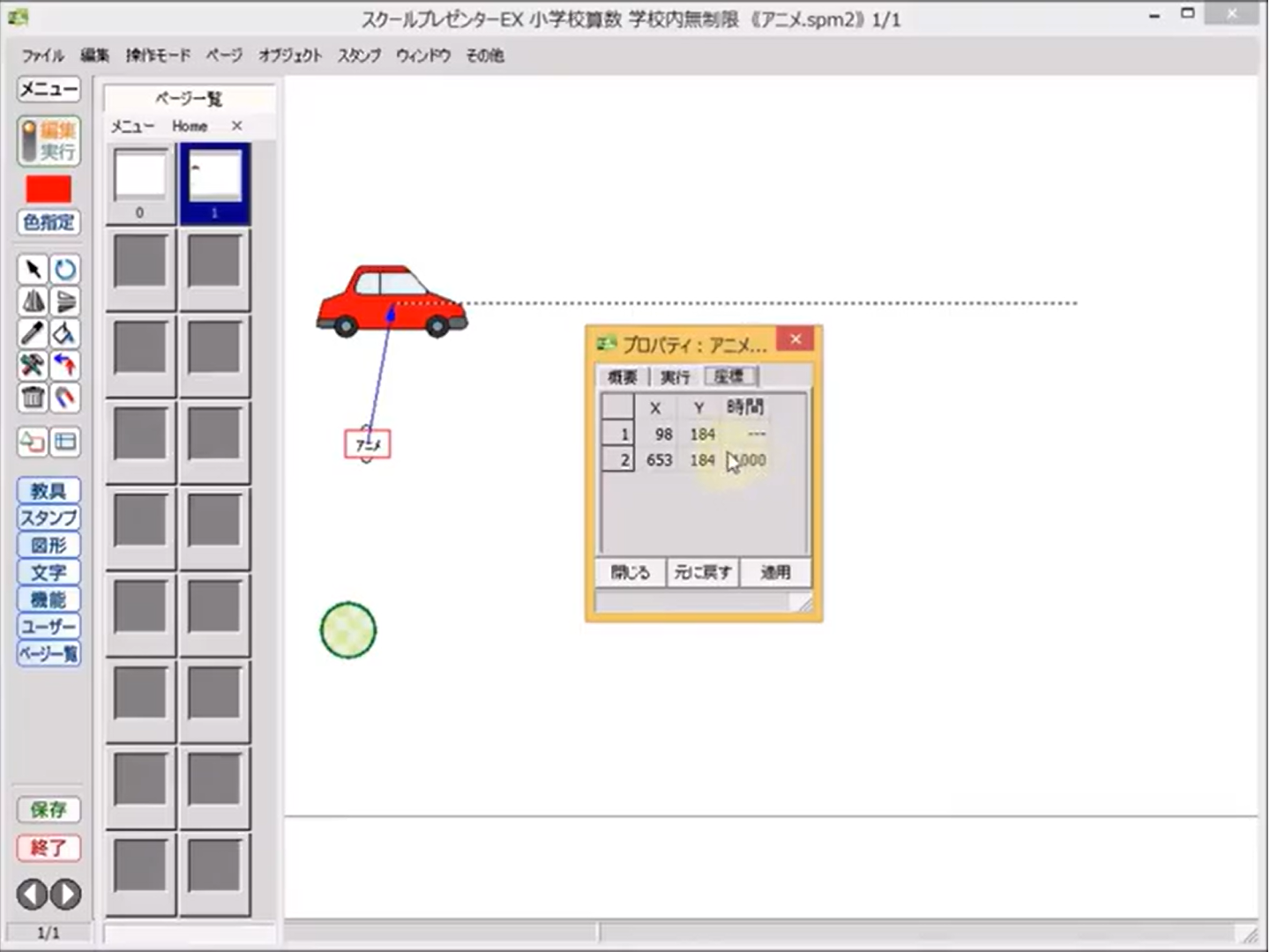

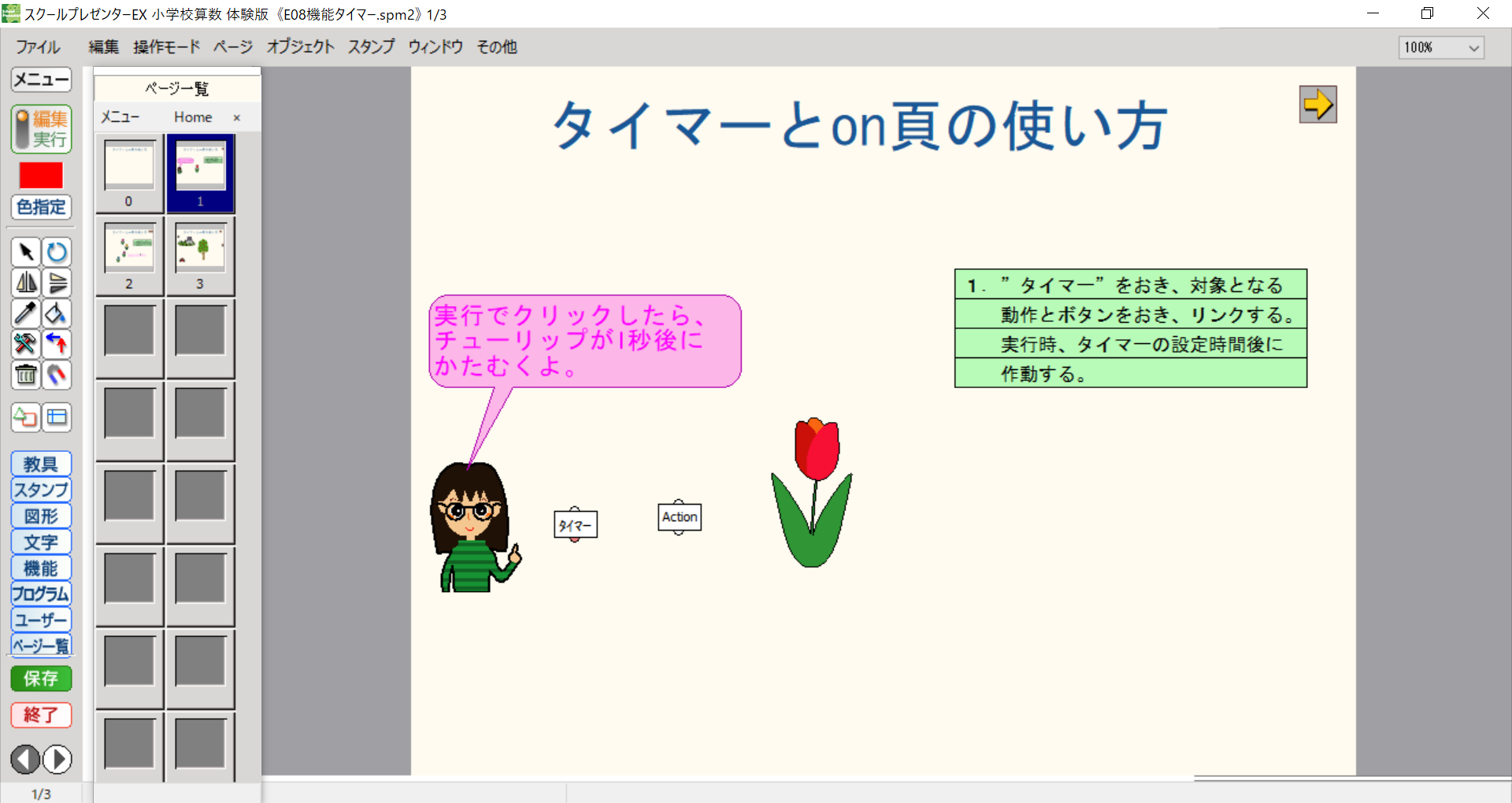

最後に、「➃アニメ機能の使い方 → ➄アニメ機能の使い方応用編」です。

アニメは、5年「速さ」の学習で距離とタイムが違う徒競走の様子をアニメーションで見せるのに使えます。ただ、初めての人は設定で戸惑うことが多いので、何回か使い方の動画を視聴することをお勧めします。今、自分が設定しているのは動かすため「ボタン」から「アニメ」につないでいるのか、「アニメ」から「オブジェクト」につないでいるのか、「オブジェクト」から「移動先」につないでいるのか意識するといいと思います。

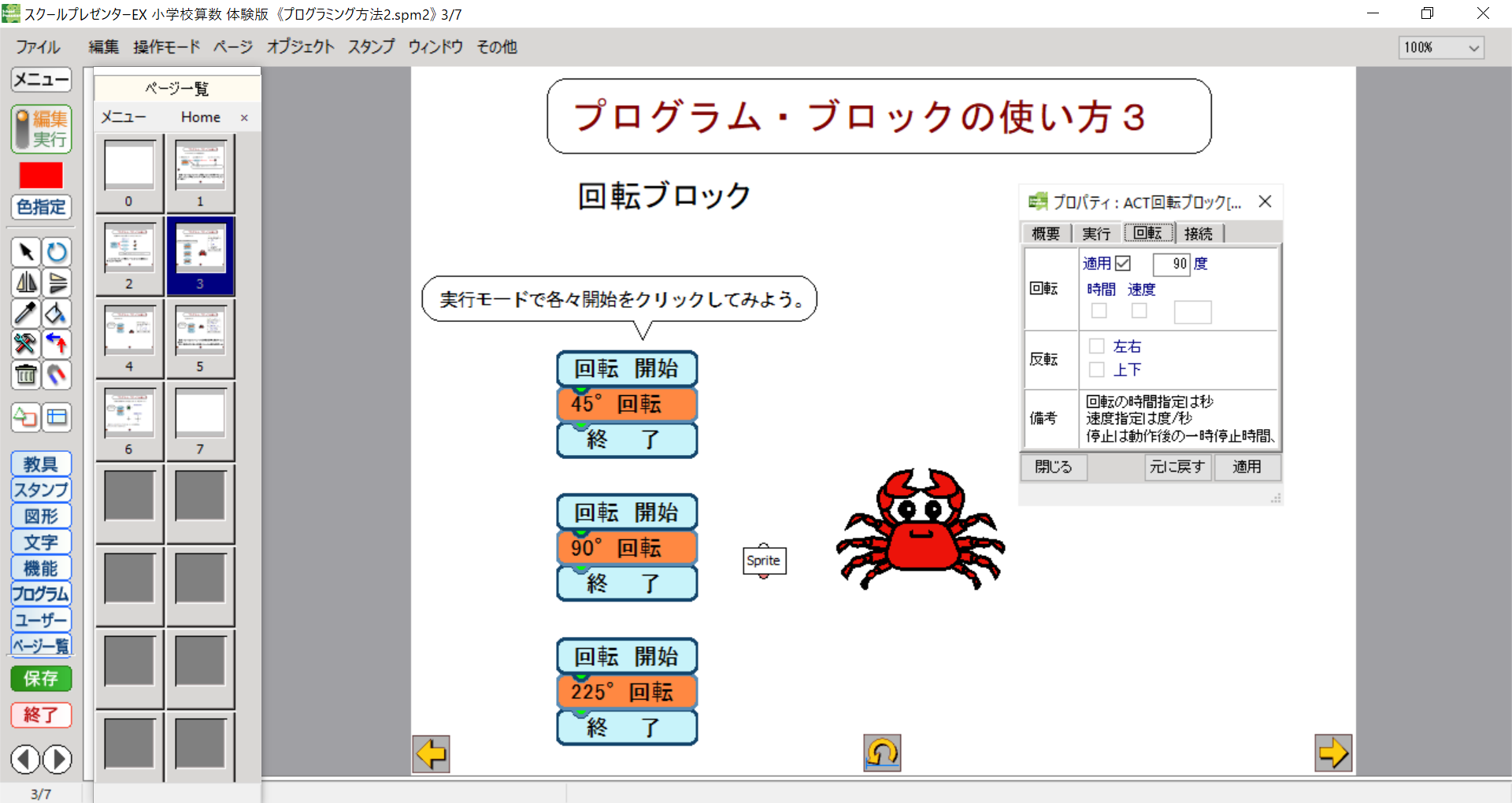

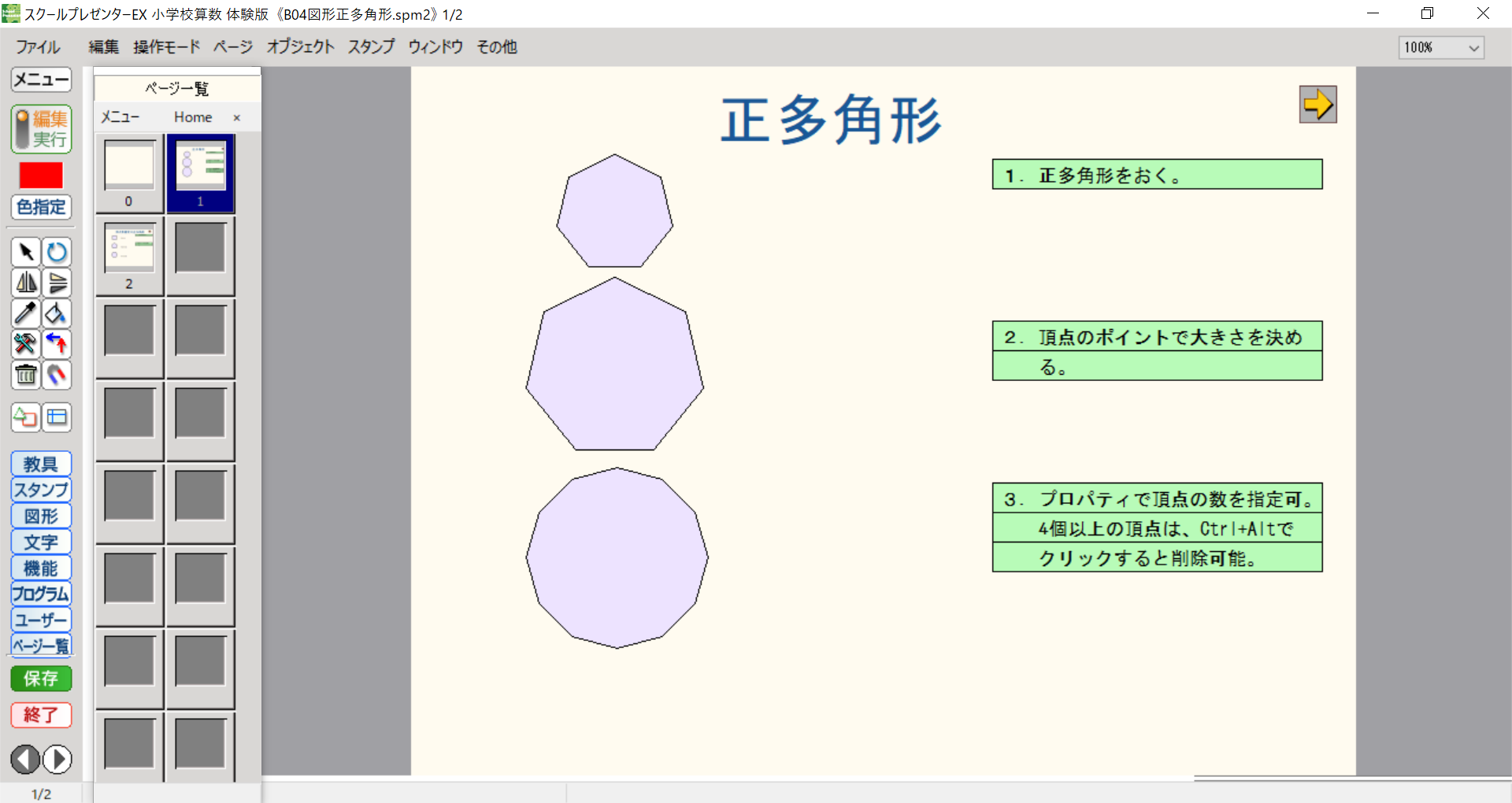

もっと、操作方法を学びたい場合は、スクプレのアプリの中の「教材」フォルダにある「EX算数_使い方」を開いてください。このファイルは、スクプレの基本的な設定のサンプルファイルです。これを開くと、スクプレ動画では扱われていない下記のような設定方法も学ぶことができます。特に、「プログラミングの方法」を参照すると、5年「正多角形の作図」の教材を作ることができます。

「スクプレ道場」の紹介

(2025.3にクローズしました。)

ICTのよさの一つに簡単に「共有」できることがあります。スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」 を使うと、誰かが作ったファイルをダウンロードして使ってみたり、自分で使ったファイルを紹介したりすることができます。無料で利用することができます。

特に、便利なのは「検索」です。学年や単元名、教材名などを入れると、関連したファイルが表示されます。そのままダウンロードして授業で使ったり、自分でファイルを作る参考にもなります。

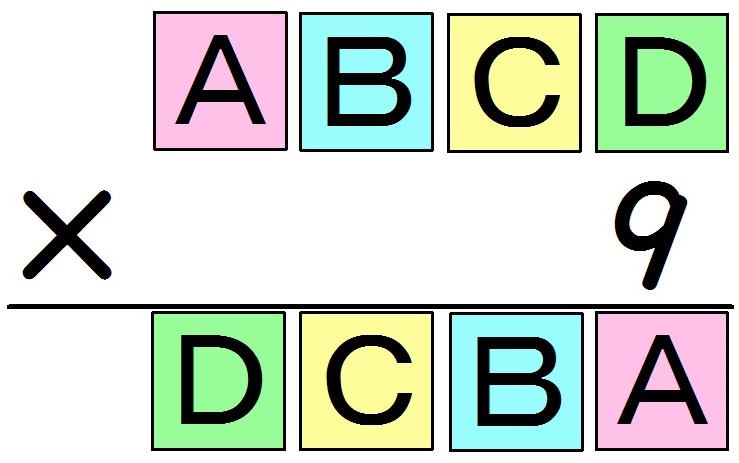

手前味噌になりますが、4月の算数開きにお薦めなのは、小3算数「覆面算」です。「A」「B」「C」「D」のカードはスライドして少しずつ動かせるように設定してあるので、子供の反応を見ながら柔軟に授業ができます。どうしてその数が隠れてするか理由できたら褒めることができますし、分からないときはヒントを出して、自分で気付く楽しさを味わわせることができます。

連載予定(2022.8更新)

スクプレを使って子供の問いを引き出す算数授業の実践をいくつか紹介します。また、その時使った教材の作り方のコツも合わせて紹介します。また、番外編として、児童がChromebookを使っていることを想定して、スクプレを活用したGoogle Jamboardのワークシート作りも紹介します。乞うご期待!

第1回 スクールプレゼンターでできること(本稿)

第2回 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

第3回 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

第4回 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

第5回 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

第6回 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

第7回 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

第8回 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

第9回 子供の問いを引き出す⑥一部だけ提示する:4年「タイルは何枚?」

第10回 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「円の中の三角形」

第11回 子供の問いを引き出す⑧不足部分がある教材:3年「けがをした人数と時間」

第12回 子供の問いを引き出す⑨挿絵に変化を付ける:4年「チョコを分けよう 」

第13回 子供の問いを引き出す⑩算数手品:4年「算数手品(ブロックの周りの長さ) 」

参考資料

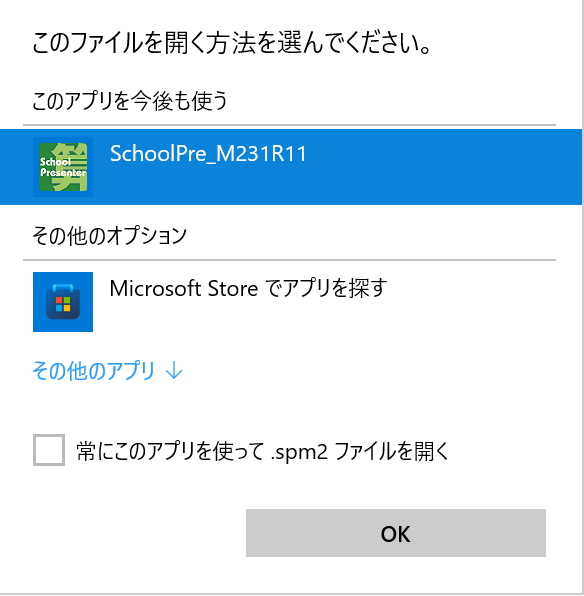

- 「スクプレ道場」体験版ダウンロード(対応OS:Windows 7/8.1/10)

- YouTubeチャンネル「スクプレ動画」

- 小学校算数のための教材作成ソフト!『スクールプレゼンターEX』概要

- スクールプレゼンターEX対応 教材集(2025.3に販売終了しました。)

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

青森県三戸町立斗川小学校 教諭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事