⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第15回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の教材は3年「表とグラフ」です。

「一番多い車を調べたい!」を引き出す

この単元のねらいは、資料を分類整理し、表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取ったりすることができるようにすることです。

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説算数編のD(1)表と棒グラフ(p.169)に「児童自身が課題を明確にとらえ、それに沿って資料を積極的に集め」と書かれているように、機械的に統計的処理の仕方を教えるのではなく、児童に目的意識をもたせてから統計的処理に取り組ませることが指導のポイントになります。

そこで、本時で下記のような工夫をしました。

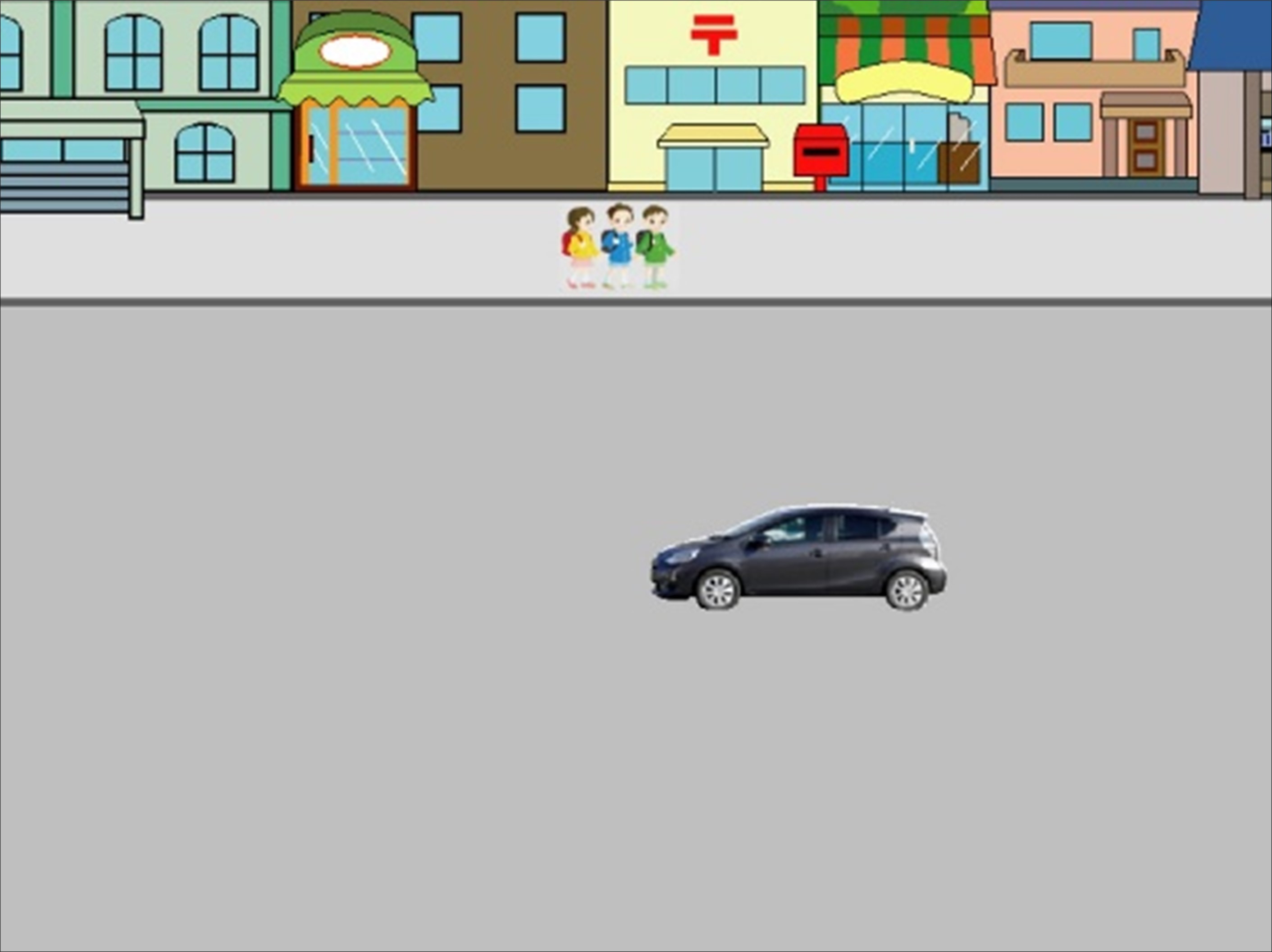

- 調べる対象が消えてしまう「通過する自動車の数調べ」を教材として扱うことで、記録しておく必要性が自然に生まれるようにしました。

- スクプレを使って教材を作成し、「通過する自動車の数調べ」が教室でできるようするとともに繰り返し見ることができるように設定することで、統計的処理の仕方の指導を丁寧に行えるようにします。

- 交通量の多い通学路にポスター作りをするという場面設定にしたり、車の種類を「トラック」「自家用車」「バス」だけにしてほとんど差のない数で提示したりして、どれが一番多いのか調べたくなる児童の姿を引き出せるようにしました。

なお、度数を記録する際に「○」を用いる子がほとんどで、画線法の「正」を用いる子は少数と予想されます。もし、「正」を用いている児童がいた場合は、その子のノートを電子黒板に映し、「ぱっと見て数が分かる」「少ないスペースで記録できる」などのよさに気付かせようと考えました。また、昔日本で使われていた「玉」や、ヨーロッパで使われているタリーマーク(縦線4本に横線1本)、マス(正方形に斜め線)も紹介し、画線法への興味を高めたいと考えました。

授業の様子

通過する自動車の数調べ(小3算数 表とグラフ)

まず、ある学校の通学路の様子を見て欲しいと子供たちに伝えました。

電子黒板に映された様子を見て、

「車が多いなあ…」

「大通りだ。」

「速い車もいる!」

などの声が上がります。

「この道、あぶないと思った人は手を挙げてください。」と問いかけると、ほとんどの子が手を挙げました。

「だから、この学校では安全に気を付けて欲しいので、ポスターを作ることにしたそうです。そのポスターがこれです。」と言って、ポスターを見せました。

「あれ?先生、車の絵を忘れているよ!」と驚いています。

「実は、この学校では、どの車の絵にするか悩んでいるそうです。みなさんなら、どうしますか?」と尋ねると、

「トラック!だって、大きくて下の方が見えなくて危ないから」

「速いからスポーツカー!」

など、思い思いの考えが出ました。

しばらくすると、「一番多い車にするのはどうかな?」とAさんから教師が待っている言葉が出ました。

この言葉にすぐ跳び付きたいところですが、一度待って、この言葉を子供たちに問い直すのが大切です。教師の思いだけの授業なのか、子供たちの問いなのかの分岐点になるからです。

「Aさんが、『一番多い車がいい』と言っているけど、どうしてかな?」と子供たちに問い直しました。

すると、Bさんが、「一番多い車だと、たくさん気を付けてくれそうだから。」と説明してくれました。これを聞いて、みんなもうんうんと頷いています。

すると、Cさんが、「トラックとバスが多かったけど、どちらが多いか確かめたいから、もう一度、見て数えたい。」と言いました。

「えっ!スポーツカーが一番じゃないの?数えて確かめたい!」とDさんが声を挙げました。

そこで、「一番多い車はどれか数えてみよう。」と学習課題を板書し、もう一度、電子黒板で通学路の様子を見直しました…。

※教材の作り方~ページごとのアニメを連続で動かす~

-

キャンパスに「ON-頁」「アニメ」「スタンプ(トラック)」「ページ」を配置

-

キャンパスのサイズの設定

-

自動で次のページに移動させる設定

上の教材は、アニメの設定をした自動車が動き終わると自動で次のページに切り替わり、アニメの設定をした自動車が連続で動き出すように設定し、それらを繰り返しているものです。

これは「ON-頁」を使っています。

やり方ですが、まず、編集画面でキャンパスに「ON-頁」「アニメ」「スタンプ(トラック)」「ページ」を配置します。

次に、アニメを作ります。トラックが走っているように見せるため、画面外から画面外に移動するように始点と終点を設定します(アニメの設定の仕方の詳細は第4回を参照)。

もし、画面外から画面外に移動するように設定するのが難しい時は、キャンパスのサイズを一時的に大きくするとやり易くなります。キャンパスのサイズは、画面上の「ページ」から「ページサイズ設定」で変更できます。

そして、「ON-頁」「アニメ」「ページ」の順にリンクで繋ぎます。「ページ」のプロパティは、「頁」は「1」、「相対」に「チェック」です。これで、アニメが終了次第、自動で次のページに移動します。

なお、本教材には「ページクリア」(矢印がくるっと丸まったアイコン)も配置しています。これを配置することで、アニメが終点に移動した後でも、ファイルを開き直さなくてもアニメが始点から動かすことができます。

関連するお勧め教材(「表」や「グラフ」を扱った教材)

- 小2算数 好きな動物調べ

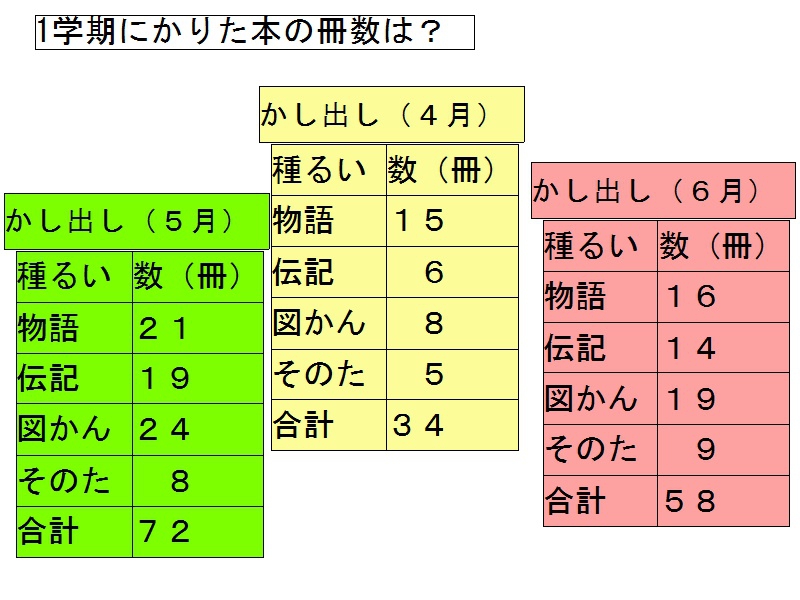

表とグラフの教材です。好きな動物調べをしてその絵を重ねていく活動から「大きさが違うから揃えよう」「絵が足りなくなったからおはじきに置き換えよう」という言葉を引き出すことができます。左側の星をクリックすると、すべておはじきに置き換えできます。右側の星をクリックすると、マス目が表れます。 - 小3算数 1学期に借りた本の冊数

表とグラフの教材です。4月から6月までの表を使っても工夫した表を考えさせます。表を重ねて合計を書くアイディアを引出し、4月から6月までの表を動かして二次元表を理解させることができます。 - 小4算数 二次元表の論理的考察

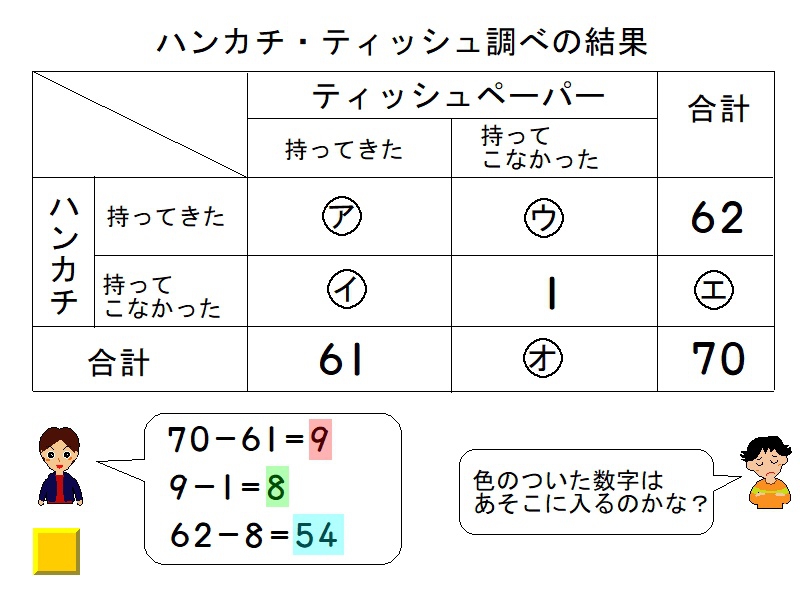

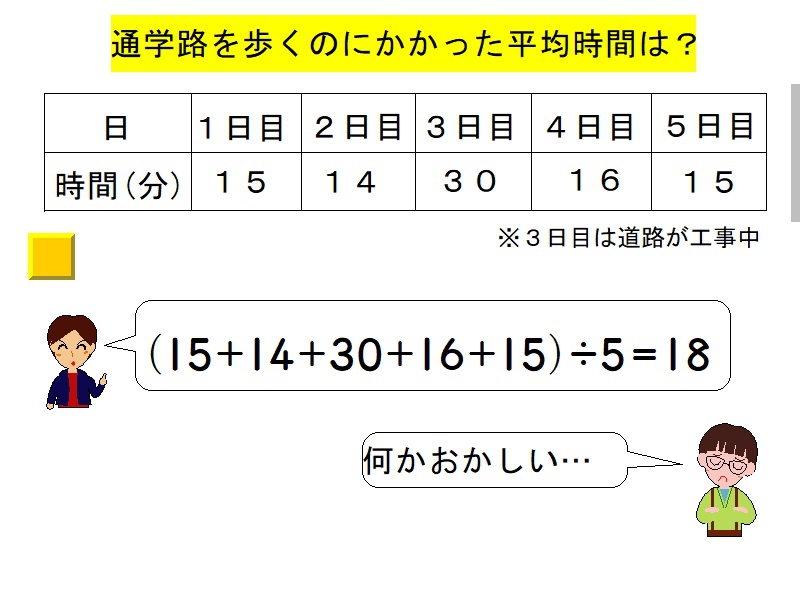

二次元表の数値を論理的に考える教材でする。2017全国学力学習状況調査のB-4-1(正答率40.2%)を参考にしました。スクプレ化で工夫した点は、はじめは式を隠して提示し自分で分かる所を考えさせることと、アイウエオはクリックすると数値が提示されるようにしたことです。このまま印刷してワークシートにもできます。 - 小5算数 測定値の平均

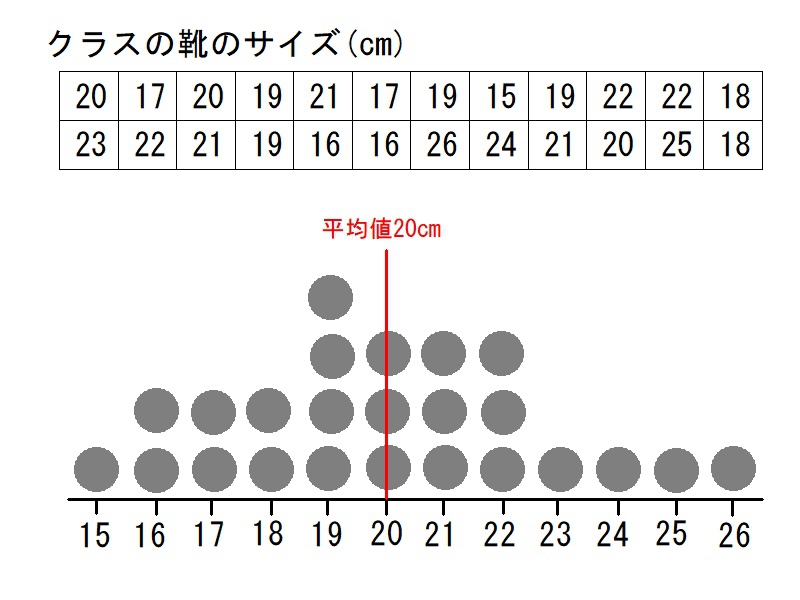

測定値の平均の教材です。2017全国学力学習状況調査のB-3P80の報告書で提示されているものを参考にスクプレ化しました。表を少しずつ提示できるようにしたことと、誤った式を提示し正しい式を考えたくなるようにしています。 - 小6算数 靴のサイズ調べ(ドットプロット)

代表値の教材です。クラスの靴のサイズ調べをし、最頻値と平均値の違いに気付かせま す。ドットプロットに示されたグラフが理解できるように、数値の代わりのドットをひとつずつ移動してグラフを作るようにしました。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、2年「かけ算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事