番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第14回)

今回は番外編として、「GeoGebra」で作った教材を紹介します。3年「円と球」の授業で活用した様子も紹介します。

GeoGebraとは

GeoGebraとは、幾何・代数・解析を1つに結びつけた動的数学ソフトウェア(フリーソフト)です。NHK高校講座(数学)や中学校の数学の授業で使われたりしているので、既にご存知の方も多いことでしょう。詳しくはGeoGebraのサイトを参照ください。

スクールプレゼンター(以下スクプレ)と比較すると、下記のようなメリット・デメリットがあると感じています。

GeoGebraのメリット

- グラフや図形の動的提示ができる。

- 自作教材が作れ、クラウドにも保存される。

- WEBアプリなので、どんなOSでも使える。

- ネット上に多くの教材がある。

GeoGebraのデメリット

- 動的提示をさせるには、慣れが必要。(スクプレより難易度が高い)

- バージョンが多く、違うPCで使う際にうまく表示されるか悩むことがある。

- 公開されている教材は、数学の内容のものがほとんど。(算数は少ない)

- 算数で使えるイラストがほとんどない。

「視点の移動」や「壁の透過」が可能

私は、基本的にスクプレを使って教材を作っています。しかし、図形の視点を移動させたり、入力した数値でグラフが変化したりするような提示が必要な教材はスクプレではできません。そういう場合はGeoGebraを使うというように使い分けています。

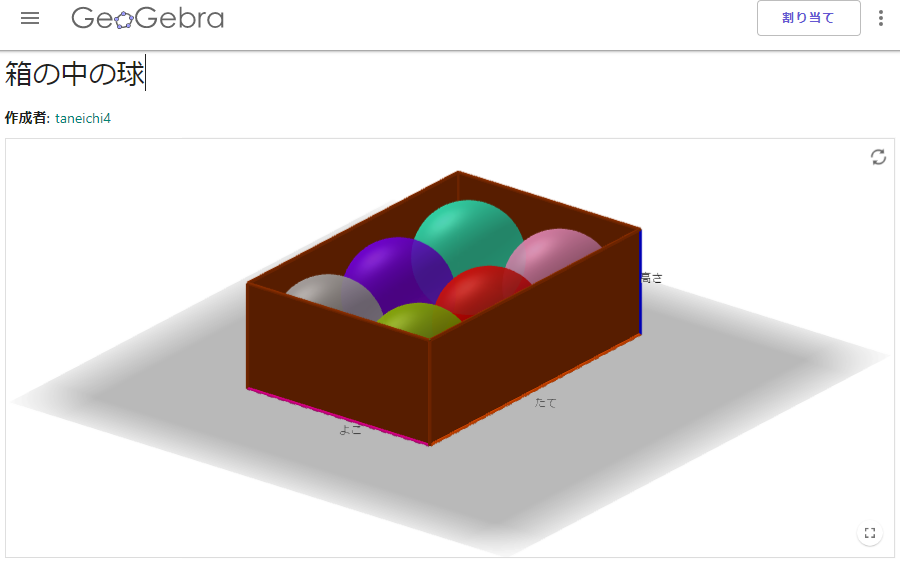

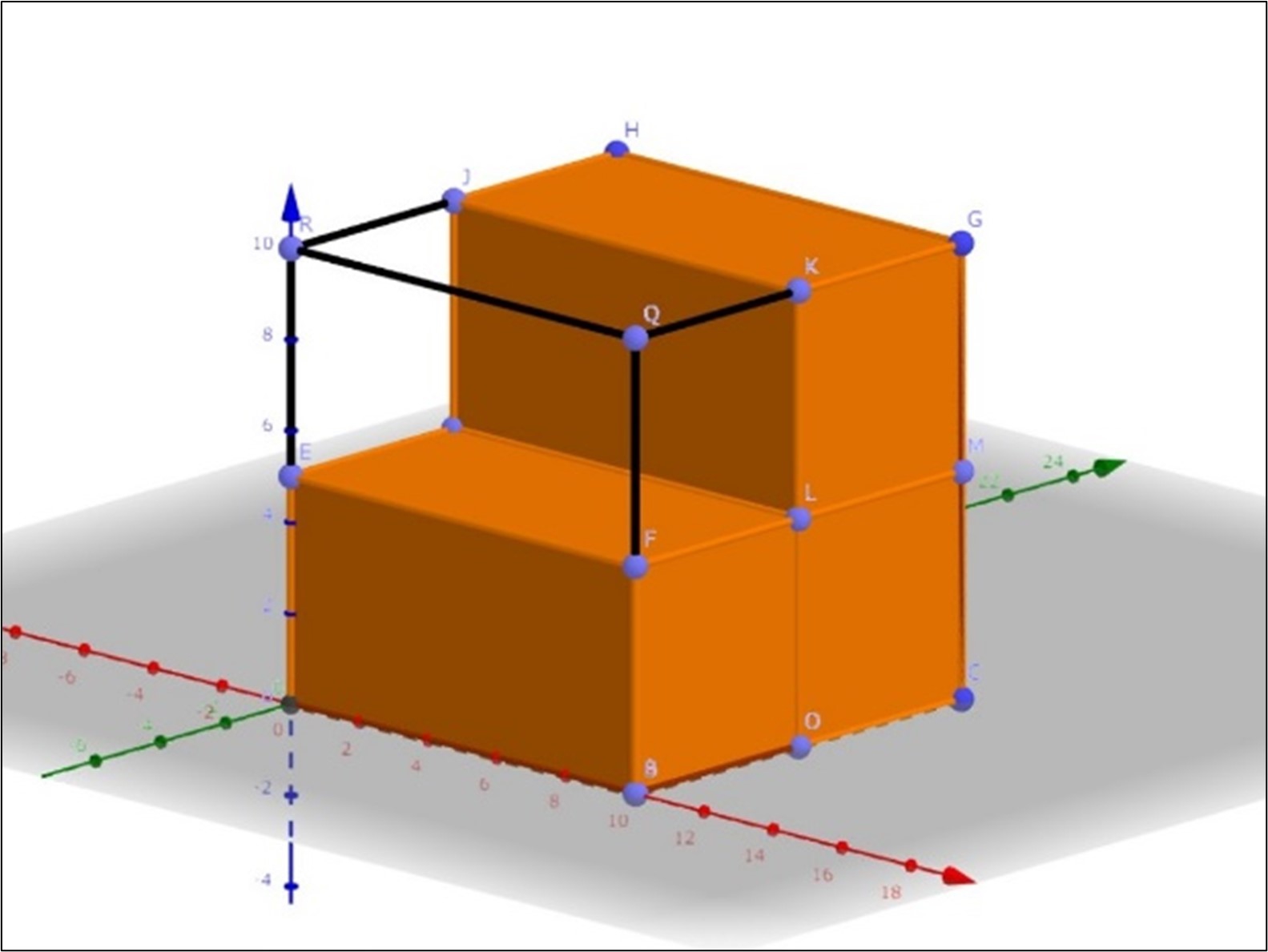

今回扱う教材は、半径3cmの球が縦に3こ・横に2こ入ったときの箱のサイズを考えるものです。この問題での児童がつまずきは、下記の2つが考えられます。

- 縦や横の長さを求めるのに半径の値だけて考えてしまう。

- 円を並べた問題と同じに見ることができない。

1は、実物や図を見せながらどこが半径なのかを確認するとよさそうです。しかし、2は実物では横から提示するときに箱の壁を取り払ったり透明にしたりして提示するのは、なかなか手間がかかります。

そこで、「視点の移動」と「壁の透過」が簡単にできるGeoGebraを使って教材を作ることにしました。

授業の様子

※ツールバーは、右上のメニューで「アプリで開く」を選択すると表示されます。

はじめに、GeoGebraで作成した図を提示し、箱に半径3cmのボールが入っていることを伝え、この箱の高さを考えさせました。

ノートを見ると、予想どおり、半径と直径を混同している誤答が数人見られました。教科書を使って半径と直径の用語について確認し、箱の高さが6㎝になることを確かめました。

そして、次のように問いました。

「分かるのは、箱の高さだけなんだね。」

この「~だけ」という言い切った表現は、子供たちの問いを引き出しながら進めていくのに有効に働く発問です。条件や場面を絞ることは、他の場合を考えることにつながるからです。教師が「箱の縦は?」「横は?」と問うより、子供から「縦」や「横」に関する発言を引き出すことが出来ます。

「箱の横の長さも分かるよ!」

「縦も分かる!」

という声が子供たちから上がりました。

まず、箱の横の長さについて考えさせました。子供たちのノートをみると、正解の12cm以外もありました。

画面に注目させるために一度手を止めさせました。そして、視点を移動させ、箱の壁を透過させました。

すると、画面をじっと見ていたAさんが、「これ、前やった問題と似ている…」とつぶやきました。

教師の期待している発言が上がっても、子供たちは聞いていないことがほとんどです。だから、私はすぐその発言を取り上げず、その子の発言のどこがいいのかを、みんなで考えさせることにしています。この活動によって、Aさんの発言内容が多くの子に理解されますし、どのような観点の発言が良いのか、その価値を伝えていく場面にもなります。

「Aさんの発言、とってもいいね!でも、どこがいいか分かったかな?」

Aさんを大いに褒めた後、上のように子供たちに問いかけました。

しばらくの沈黙の後、

「前習った円の勉強と比べたところです。」

「球の問題でも、円の問題として見たところです。」

というAさんの発言の内容や観点のよさを理解できた発言を聞くことができました。

さらに、Bさんから、

「縦の長さなんだけど、上から見ると円が6つ並んでいる問題と同じになると思う。」

と進んで考える発言も出ました…。

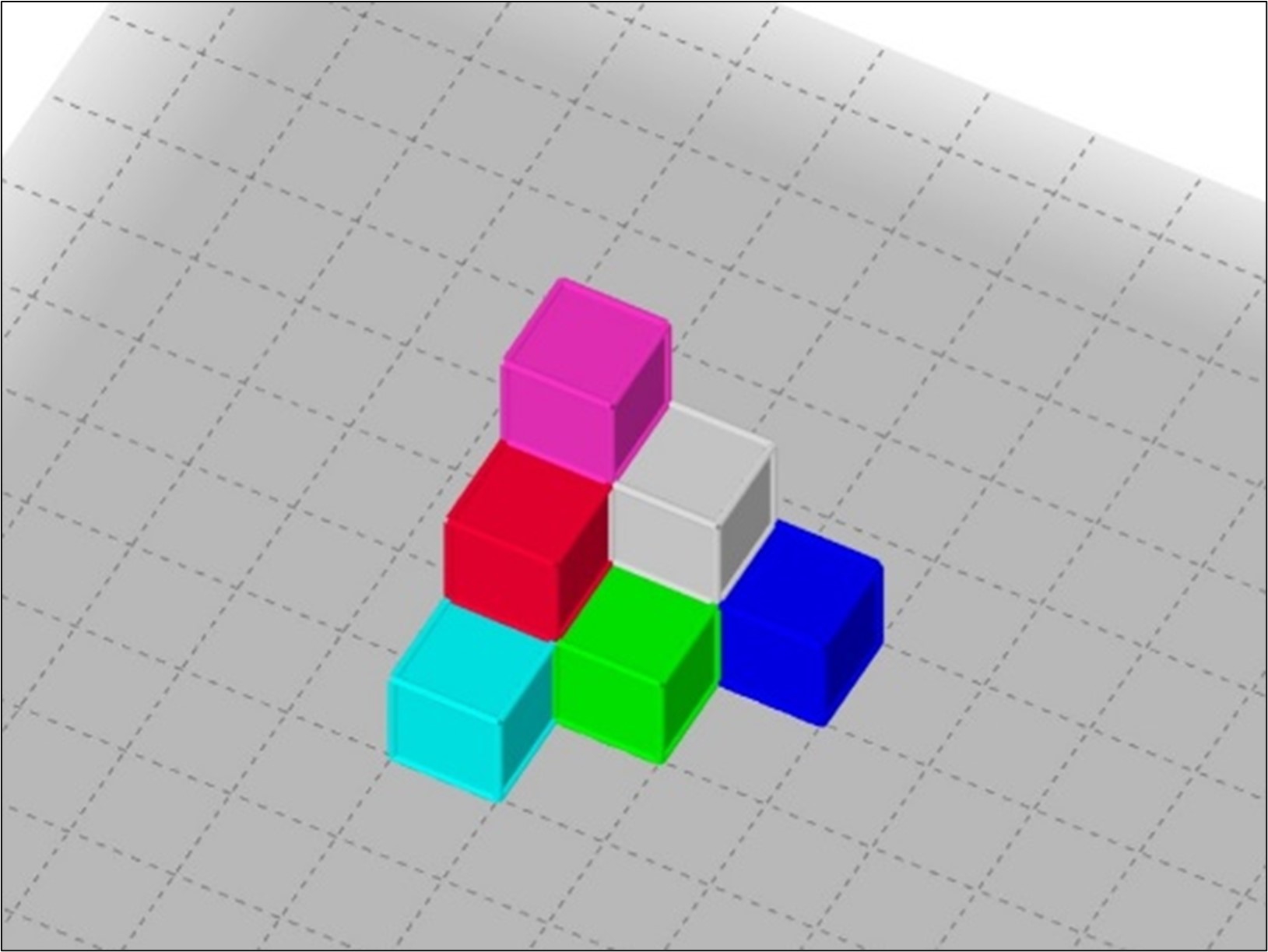

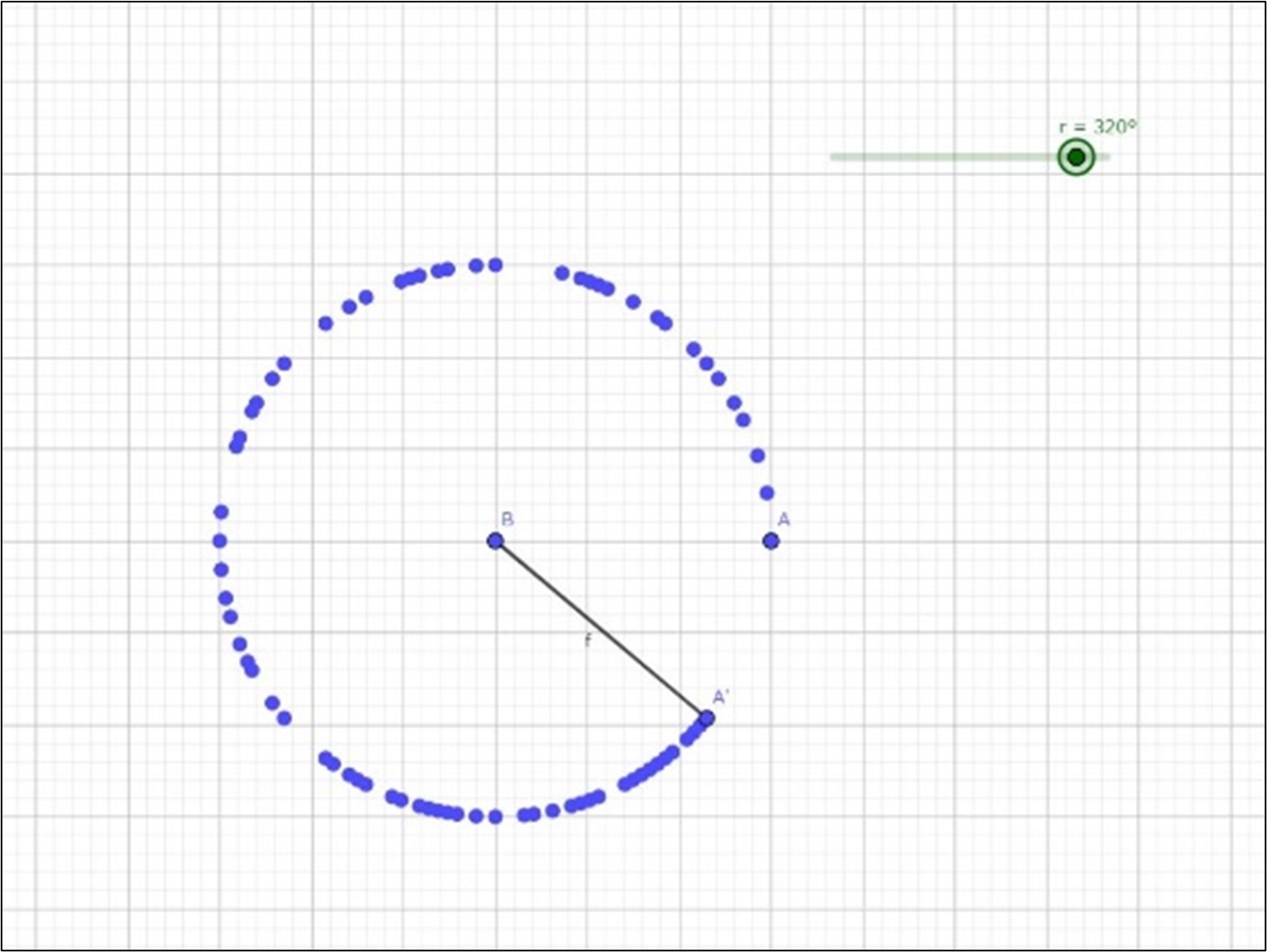

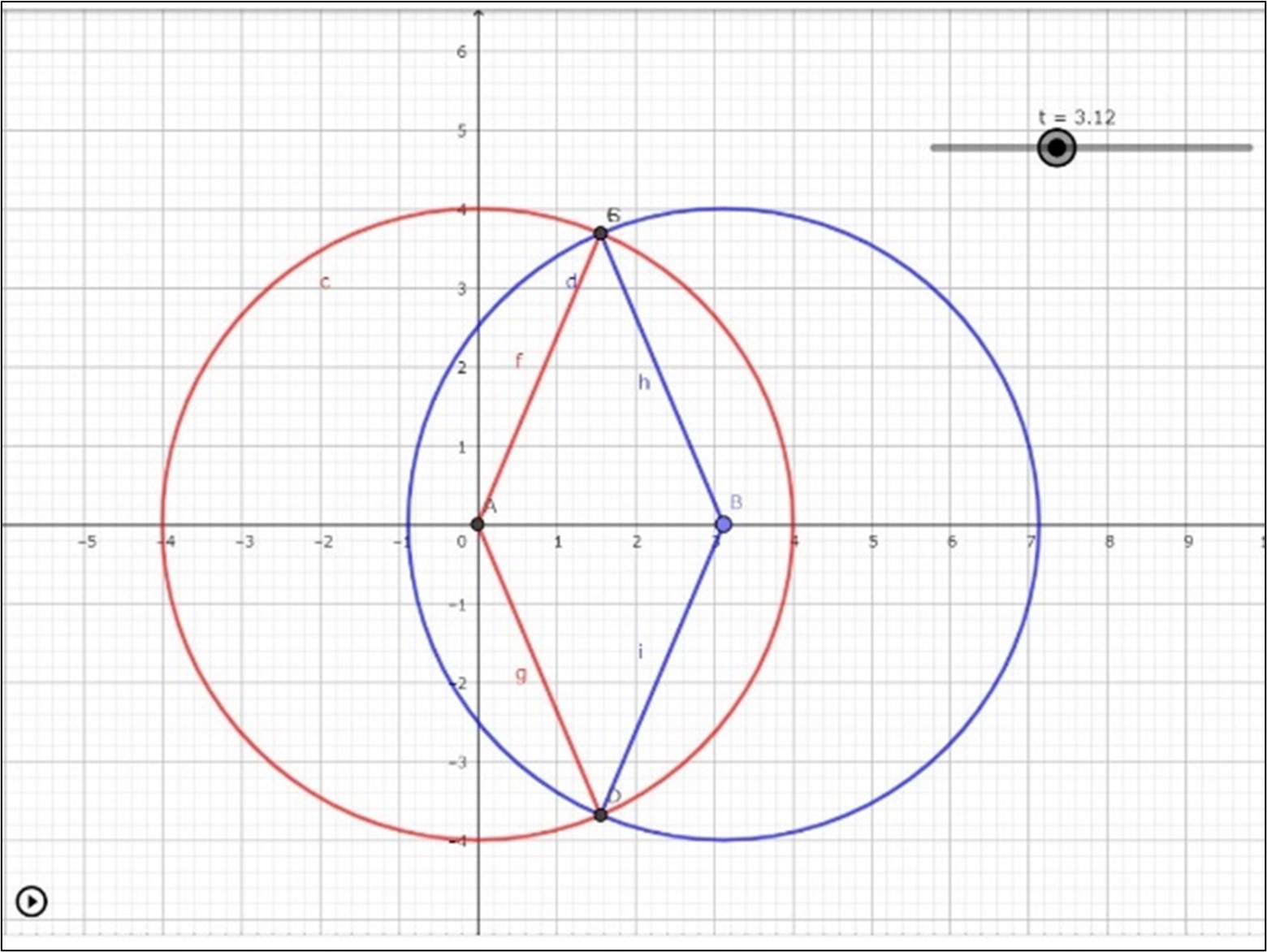

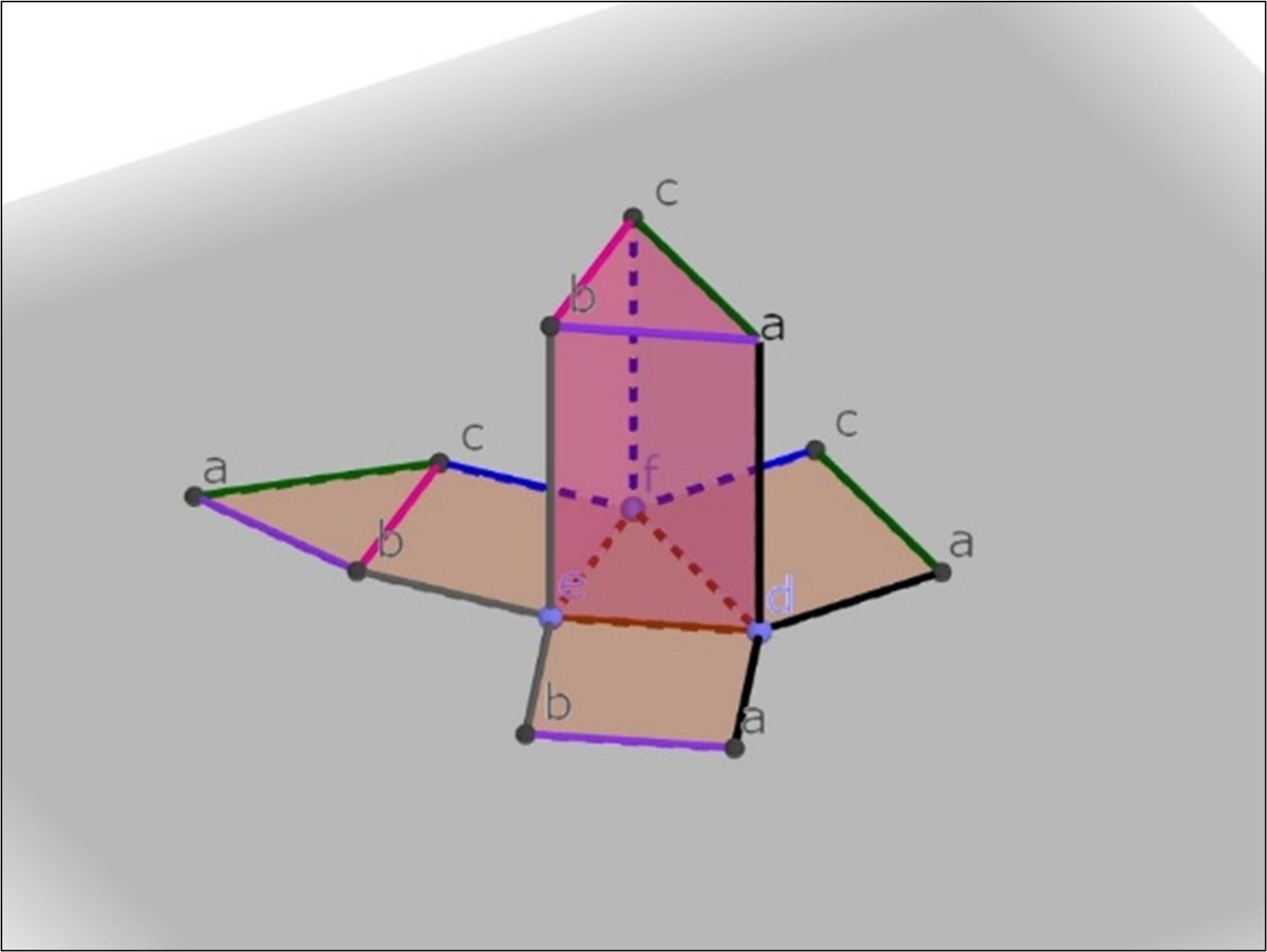

その他のGeoGebraの自作教材

GeoGebraで作った自作教材は、ログインしていればクラウド上に保存されます。その際、共有設定にすると、誰でも自由に使えるようになります。

少しですが、自分で作った自作教材で共有設定したものを紹介します。授業のヒントになれば幸いです。

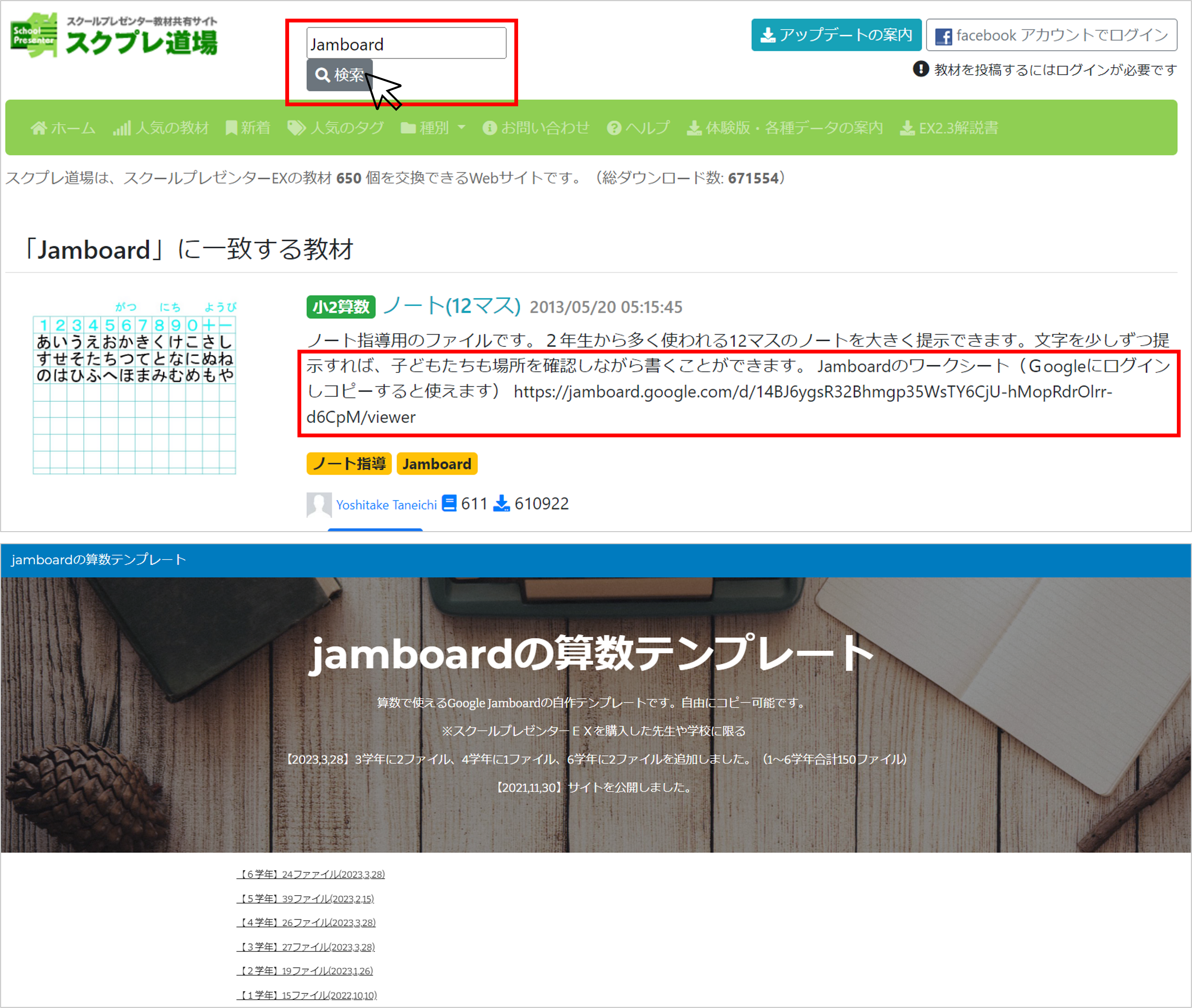

「Jamboardの算数テンプレート」をさらに追加しました!

自作したJamboardの算数テンプレートを時々追加しています。2023年3月28日現在で150件となりました。下記の2サイトから閲覧可能ですので、授業準備の簡略化やヒントになれば幸いです。

- スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(2025.3にクローズしました。)

「Jamboard」で検索すると、Jamboardのワークシートのリンクが掲載されている教材が一覧表示されます。 - 「jamboardの算数テンプレート」ページ

学年ごとに一覧表示されます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。

次回は、「3年 表とグラフ」を取り上げます。お楽しみに!

関連情報

新刊『教材研究×算数 大事なことがまるっとわかる超実践ガイド』

「いつでも使える 「パズル・ゲーム」教材コレクション」の高学年ページを担当しました。

編:『授業力&学級経営力』編集部

発行:明治図書出版

定価:2,266円(税込)

A5判 152頁

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事