子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第23回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は2年「三角形と四角形」です。

置く向きで図形が変わる?

動画「三角形かな?四角形かな?」

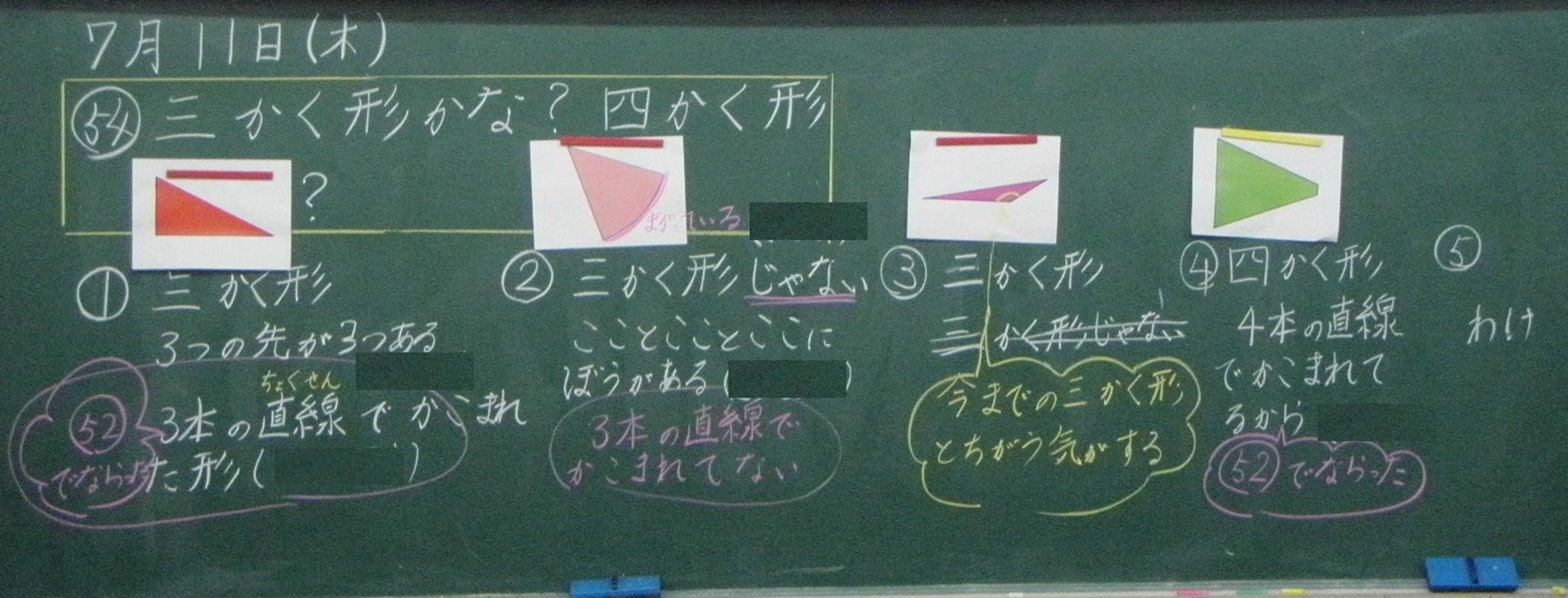

既習の「3本の直線で囲まれている形を『三角形』」、「4本の直線で囲まれている形を『四角形』」を活用し、提示された図形を三角形や四角形に弁別する学習です。

一見簡単そうですが、実際授業すると、子供たちにとってなかなか難しいことが分かります。それは、子供たちが生活の中で使っている言葉の「さんかく」が山のようにとんがった形を意味し、「しかく」が正方形や長方形のような整った形を意味するからです。

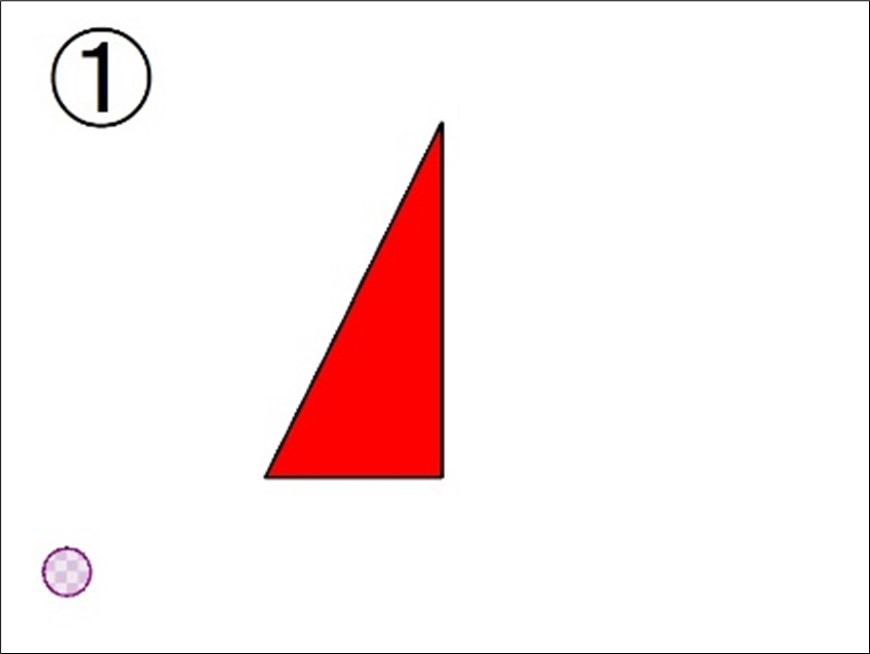

例えば、上の図形③をこのまま提示すると、山のようにとんがっていないので「さんかく」ではないから三角形ではないと考え、向きを変えて提示すると、山のようなとんがった形に見えたので三角形だと考える子が多くいます。

そこで、スクプレを使って、下記のような手立ての教材を作り、授業に臨みました。

- 向きを変えて見る話題が自然と出るように、「アニメ」を使って提示した図形が360度回転するようにする。

- 「アクション」と「フィルター」を使って、回転している図形を見たい位置で止められるようにする。

- 三角形や四角形の概念が豊かになるように、円弧や鈍角三角形、楔形四角形なども提示する。

授業の様子

まず、黒板に「三角形かな?四角形かな?」と板書し、全員に立つように指示しました。

そして、「これから電子黒板で図形を見せます。その図形が、三角形か四角形のどちらか分かったら座って、ノートに『三角形』や『四角形』と書きましょう。」と発問しました。

このような立場が決まるまで立たせたり自分の考えを書かせたりする手法は、第5回でも紹介しました。すべての子を問題と強制的に関わらせることができ、短時間で問題との距離を縮める効果があります。ただ、1時間で何回も使うと効果が薄れてくるので、私は1時間に1回だけと決めています。

図形①を見せると、「かんたん!」や「あれだね!」とつぶやいて、全員があっという間に座りました。ノートを見ると、全員が「三角形」と書いていました。

「正解は…、三角形です!」と伝えると、みんな大喜びです。

どうしてそう考えた聞くと、Aさんは、「3つの先が3つあるから。」と答えました。これは、Aさんの「さんかく」の概念と「三角形」が混じったものでしょう。

次に指名したBさんは、「3本の直線で囲まれた形だから。」と答えました。

強調したかったので、すかさず褒めました。

「これは、前に習ったことを使っていていいね!どこだったかな?」

子供たちは自分のノートをめくり始めました。

「はい!52番です。」

すぐ見つけたCさんが元気よく手を挙げました。

この「52番」というのは、4月から行った算数の授業の通し番号のことです。毎回授業の始めに、黒板の赤の四角で囲むめあてや活動内容の文頭に、子供たちと一緒に書きます。学習したことの目次の役割を果たします。先ほどの既習を振り返る活動により、Cさんをはじめ多くの子が、第52回の算数の学習で「3本の直線で囲まれた形が三角形」という内容を学習したことを思い出すことができました。

番号を書くだけなので気軽に取り組め、「既習を生かして解決する」という態度も育つので、お勧めの方法です。

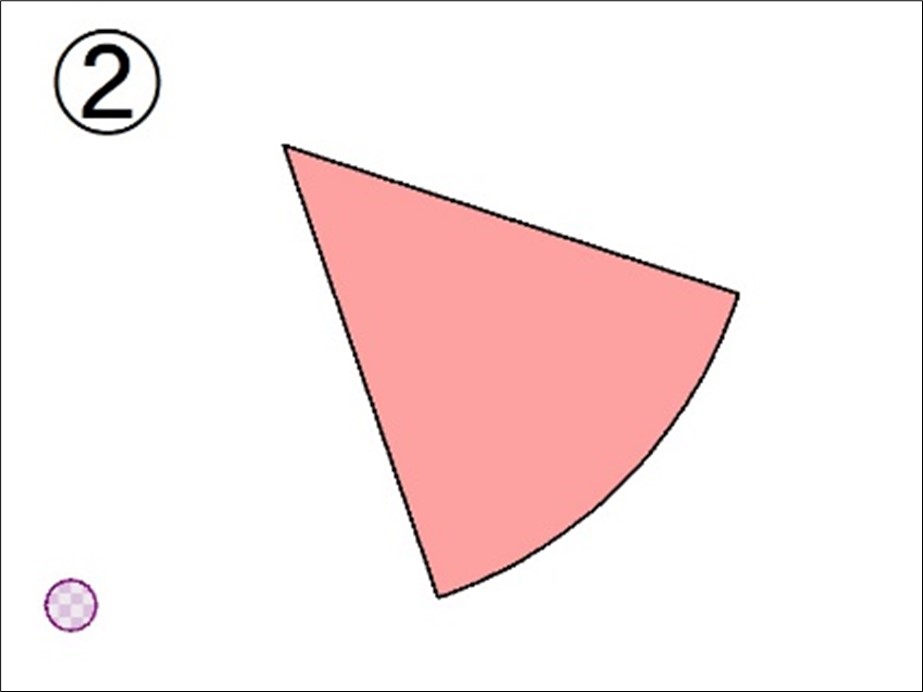

次に、図形②を見せました。

「分かった人はノートに書きましょう。」

図形①で三角形の定義を確認したこともあり、ほとんどの子はノートに、「三角形じゃない」とか「どちらでもない」と書きましたが、2人が「三角形」と書いていました。

そのうちの一人であるDさんに理由を聞いてみました。

「こことこことここにぼうがあるから。」

どうやら、「ぼう」と「直線」の概念が混在しているようです。

「さんかく・三角形」や「ぼう・直線」などは今まで使っていた言葉や概念と似ているので、一度定義を学習しても数日経つと、もともと使っていた言葉に置き換えられてしまうのです。

2つの頂点を結んでいる線が曲がっていて直線ではないことを確認していると、

「三角形に見えたけど、『三角形じゃない』に変えます。」

とDさんが自ら考えを変えました。もう一人の子はその様子を見て書き換えました。

概念の修正は、自ら気が付くよう促し続けることが有効だと感じました。

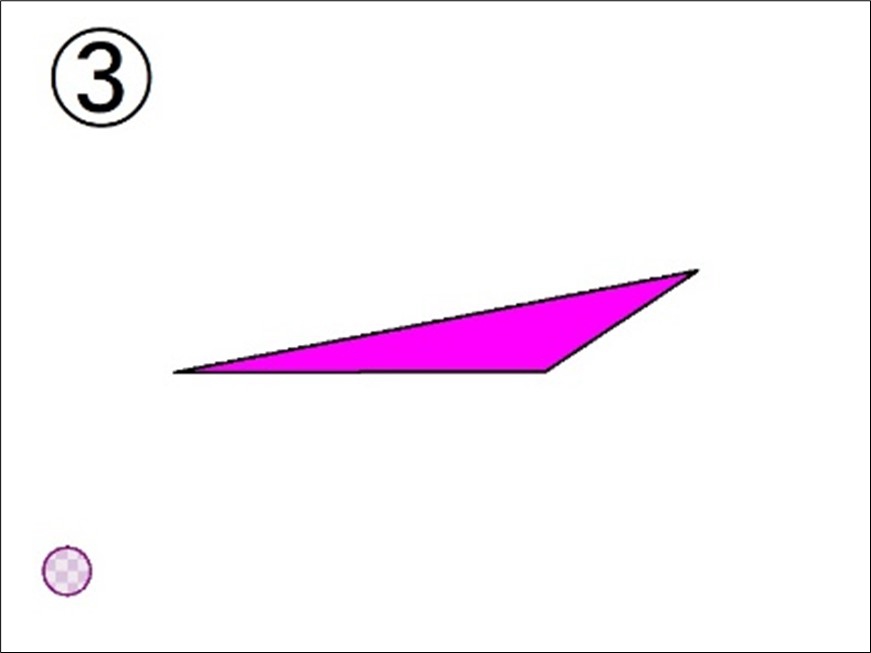

次は、図形③を見せました。

3回目となると、教師が発問しなくても、子供たちは図形を見るなり、すぐノートに書き始めました。

ノートを見ると、学級の半分の子は「三角形」、残り半分は「三角形じゃない」と書いていました。

突然、Eさんが、「先生、止めて!」と言いました。

理由を聞いてみると、「はじめ見たとき、三角形じゃなかったのに、ノートの書いた後にもう見たら、三角形になっていたから。」

それを聞いた周りの子が、「そう、そう!」と共感する声が挙がりました。

そこで、Eさんにマウスを渡し、止めて欲しかったタイミングで回転する図形③を停止させてもらうことにしました…。

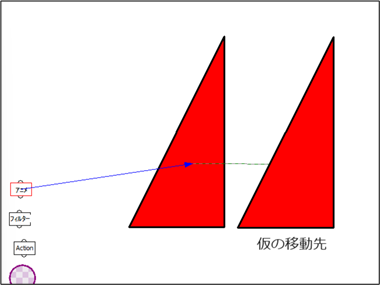

※教材の作り方~図形が回転し続ける設定~

-

「アニメ」を配置し、とりあえずの移動先を指定

-

その場所で360度回転するよう設定

-

何秒間で1周させるか設定

-

繰り返しを設定

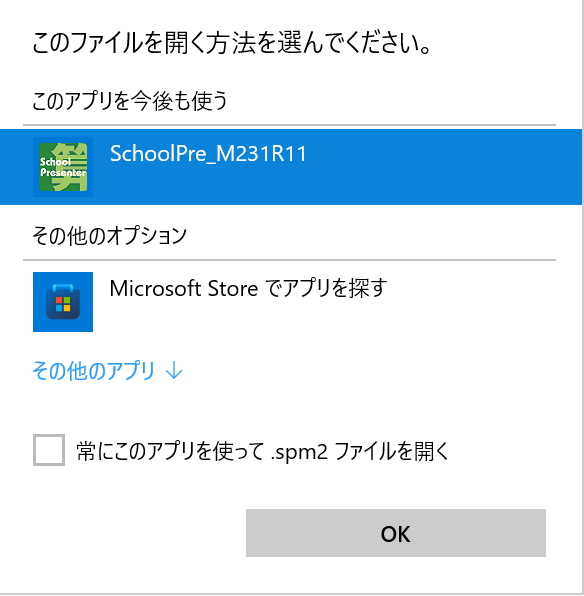

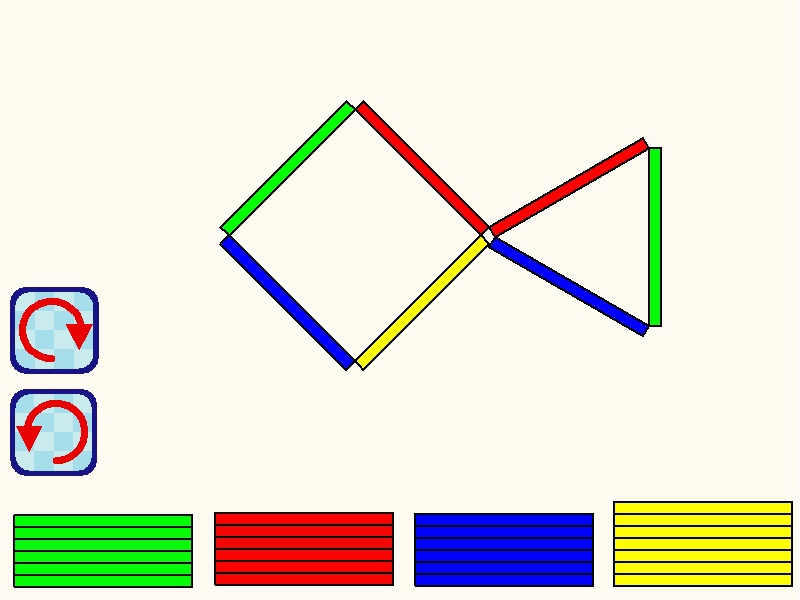

この教材は、三角形や四角形が360度回転し続けるように、「アニメ」を設定しています。また、回転している三角形や四角形を好きな向きの時に一時停止させることもできます。

作り方は、「アニメの一時停止の設定」「360度回転させるアニメ」「アニメの繰り返し」の大きく3つに分かれますが、「アニメの一時停止の設定」については、第10回で紹介しましたので今回は割愛します。

まず、「360度回転させるアニメ」の作り方です。

- 「アニメ」を配置し、三角形とリンクさせ、とりあえずの移動先を指定する。

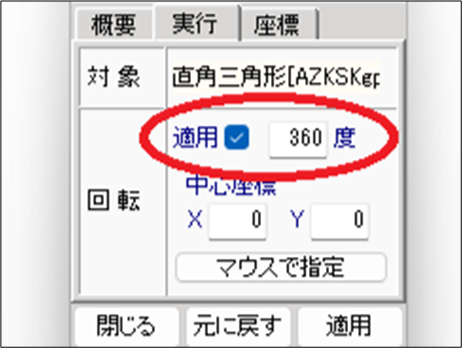

- 「アニメ」の「プロパティ」を開いて、「実行」のタブから「回転」を360にしてチェックを入れ、「適用」をクリックする。

- とりあえずの移動先の三角形を元の三角形と重ねる。

これで、三角形がその場所で360度回転します。しかし、1秒間で一周するため、かなり速いです。

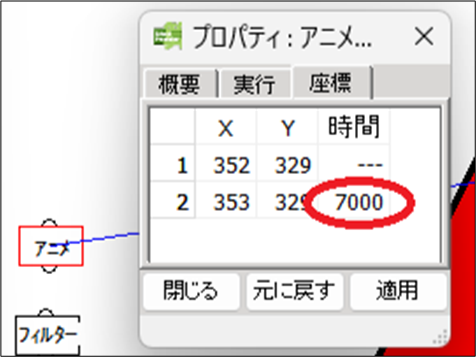

そこで、回転スピードをもっとゆっくりにしたい時は、「アニメ」の「プロパティ」を開いて、「座標」のタブの数値を大きくします。デフォルトの1000は1秒を意味しますので、仮に7000(7秒)にして試してみましょう。

なお上記の教材は、50000(50秒)に設定しました。

次に、「アニメの繰り返し」の作り方です。

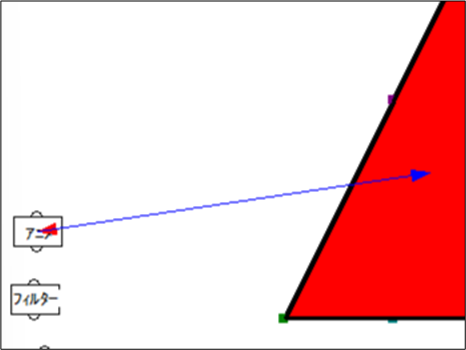

- 三角形を右クリックし、「リンクする」を選びます。

- その「リンク」の矢印を、「アニメ」とつなぎます。

両方に矢がある矢印になれば、設定完了です。なお、ここで紹介した「アニメ」の設定は、なかなかうまくいかないことが多く、よく質問を受けます。うまく設定できない原因として、三角形やアニメをきちんとクリックしないまま、リンクさせようとしていることが多いです。急がずゆっくり操作することがコツです。

関連するお勧め教材(図形の構成要素やその性質に気付かせる教材)

- 小1算数 棒で形作り

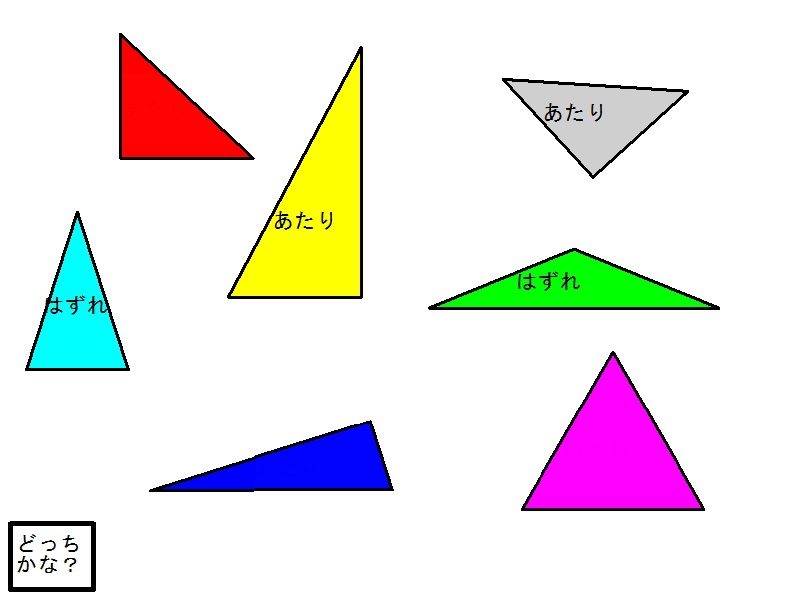

かたちの教材です。色棒を使っていろいろな形を作ります。 色板並べの後に、同じ形を作れるかどうか取り組ませると学習が深まります。 また、使う本数を指定すると、周りの長さに目がいくようになります。 - 小2算数 くじびき(直角三角形)

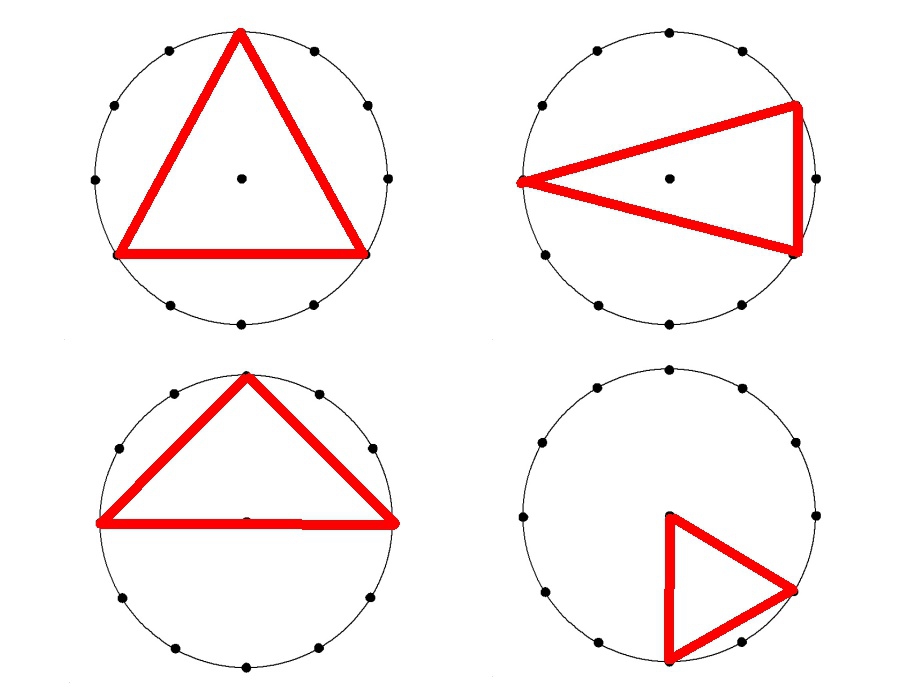

くじびきの手法で、直角三角形の概念を育てる教材です。任意の図形をクリックした後、「どっちかな」をクリックするとあたりかはずれが表示されます。あたりに共通する「直角」を見つけさせます。図形をドラッグすることも可能です。 - 小3算数 三角形と角(導入)

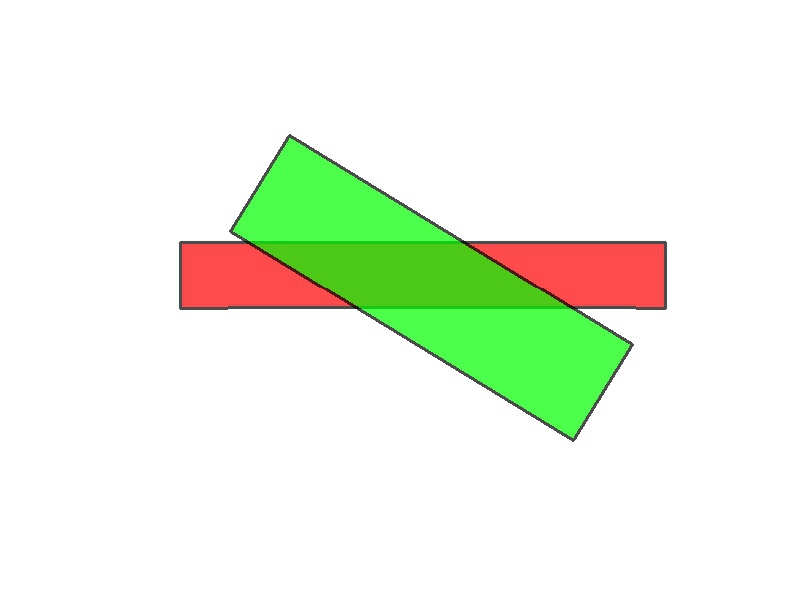

三角形と角の導入教材です。12個に等分された円のドットをつないで、三角形を作らせます。できた形を辺の長さで弁別し、二等辺三角形や正三角形に弁別します。1頁目は提示用、2~3頁は印刷用です。 - 小4算数 紙テープを重ねると

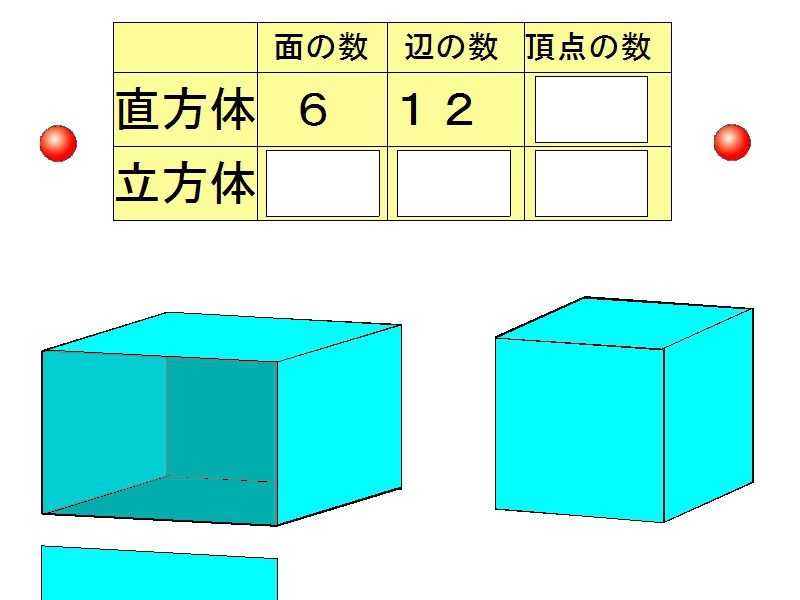

いろいろな四角形の教材です。紙テープを重ねてできる四角形を考えさせます。紙テープの角度や長さや太さを自由に変えて提示できるので、「もし、もっと斜めになったら」「もし、テープが太くなったら」など発展的に考えさせることができます。 - 小4算数 直方体と立方体の比較(面・辺・頂点)

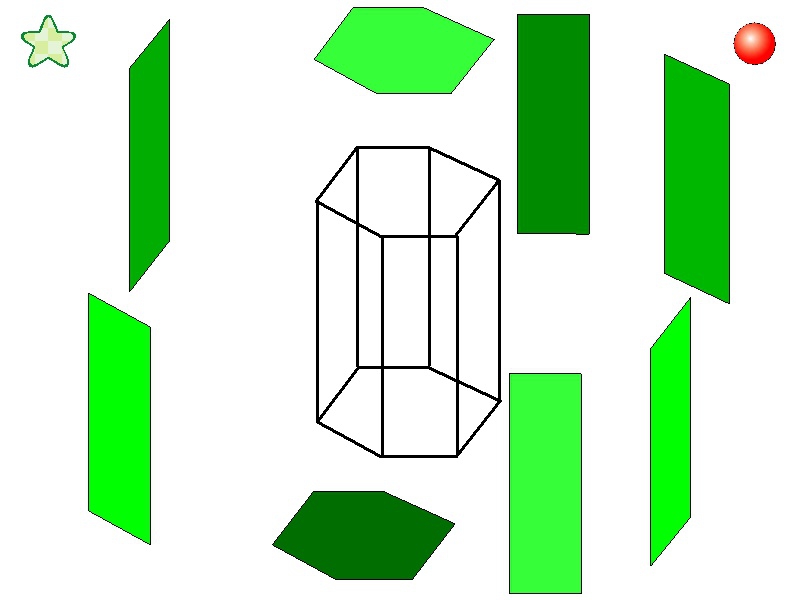

直方体と立方体の教材です。直方体と立方体の面・辺・頂点を観察し、その数を確認していきます。「あ、同じになっている!」という声を引き出すことができ、その理由も考えさせることができます。なお、見取り図で見えない部分は、面を動かすことで見えるようにしました。 - 小5算数 六角柱の頂点・面・辺の数

角柱の教材です。星をクリックすると面がアニメで移動し、辺だけの図になります。頂点・面・辺の数を確認するのに使えます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、3年「かけ算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約630ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事