子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第25回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は「緑表紙(尋常小学算術)」の教材です。「緑表紙」とは、戦前に使われた国定教科書のことで、表紙が緑色なのでこう呼ばれます。当時編集を担当した塩野直道氏の「児童の数理思想を開発し、日常生活を数理的に正しく指導すること」を受け、今の全国学力・学習状況調査の問題のような日常生活に根差した問題が多く掲載されています。

私も興味をもち復刻版を何年か前に購入しました。確かに日常生活にある数理に関する問題が多く、自分のクラスの子に解かせてみたいと思いました。その頃ちょうど5年生を担任していたので、彼らが解けそうな問題を選んで実践してみました。それらの中から、緑表紙第四学年下(p.31)の「杉成算(俵杉算、杉算)」の実践を紹介します。

「もし、そこにあったら…」を引き出す

動画「小5算数 杉成算」ウ→イ

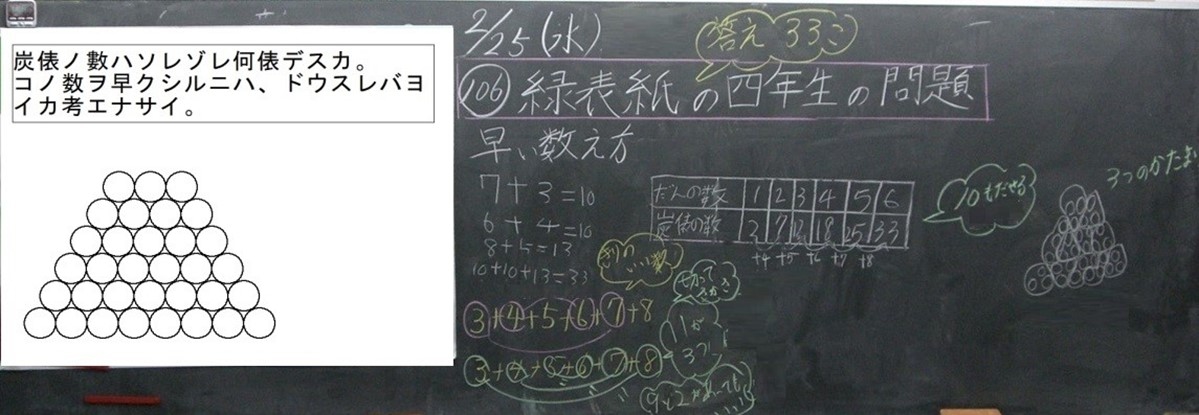

「杉成算」とは、杉の丸太を積んで横から見ると二等辺三角形(ピラミッド状)になることから、このような積み方を「杉なり」「杉に積む」と呼んだことに由来し、その積み方をしたものの総数を求めることを意味します。

例えば、最上部3、最下部8で積んだ場合は、次のような求め方が考えられます。

ア 3+4+5+6+7+8=33

イ(3+8)+(4+7)+(5+6)=11×3=33

ウ {(3+8)+(4+7)+(5+6)+(6+5)+(7+4)+(8+3)}÷2=11×6÷2=33

アは上から順番に足しました。イは「11」になるペアを作ってかけ算で求めました。この図は偶数(6段)だったのでうまく処理ができましたが、奇数だと使えません。ウは図全体のコピーを作って逆さにし、「11」になるペアを作って求めています。この方法はイの考えをさらに発展させ、何段の時でも使えるようにしています。ガウス少年の方法や5年生の三角形や台形の面積の求め方(倍積変形)とアイディアは一緒です。

イやウの見方・考え方に触れさせることが、問題文(原文より一部抜粋)の「コノ数ヲ早ク知ルニハ、ドウスレバヨイカ考エナサイ」に込められたメッセージだと感じました。

そこで、アしか子供たちから出ないときは、スクールプレゼンターを使って作ったイの図(移動させて11のペアを作る)や、ウの図(コピーを作って逆さにする)を提示し、「もし、そこにあったら…」という見方・考え方に気付かせるように準備しました。

授業の様子

まず、復刻版「緑表紙第四学年 下」を提示し、この教科書の問題に取り組ませることを伝え、その問題を提示しました。

「昔の4年生はこんな問題を解いていたのか…」

「全部カタカナ、さらに見たこともない漢字もある!」

と興味をもった反応が見られました。

次に、問題把握のため全員で一緒に読みました。問題文の理解ができたようで、細かい部分に次々に質問が出ました。

「『炭俵』って何ですか?」

「『早ク知ルニハ』っていうことは、1つずつ数えないってことですよね。」

昔は調理や暖をとるために電気やガスではなく炭を使っていて、その炭を詰めた俵のことを意味することや、1ずつ数えると33俵になるが、いちいち数えなくても出せる方法がないか考える問題であることを伝えました。

授業前の予想と違い、自然とイやウの方向に動き出しました。きっと5年生の2月にこの教材を扱ったことが良かったのだと思いました。多様な解決方法を考える学習は、1学期の「図形の角」や2学期の「図形の面積」などで繰り返し行ってきたからです。多様な解決方法を考える態度が育ってきたと実感しました。

ノートに自分なりの考えを書かせました。

まず、Aさんの方法を紹介しました。

7+3=10、6+4=10、8+5=13、10+10+13=33

この式を見て、Bさんが「似ているんだけど…」と発表しました。

3+8=11、4+7=11、5+6=11、11×33

2人の式を見比べさせて、どこが似ているかみんなに考えさせました。

「きりのいい数を作っている所が似ています。」

「Aさんはきりのいい10を作っていて、Bさんは11を作っています。」

「きりのいい数があるから、計算が速くできます。」

と子供たちは2人の共通点から、工夫の良さに気付くことができました。

すると、Cさんがこんなことを言い出しました。

「2と9があっても、早く出せるね。」

ここで今回の授業でねらっている「もし、そこにあったら」という見方・考え方が出ました。本時の問題の解決には直接結び付きませんが、Cさんが「もし、2と9があったら」という見方をしたところがとてもいいと褒めました。

その後、数表や3の塊を使う求め方が発表されましが、ウの考え方は子供たちからは出ませんでした…。

そこで、「一度手を止めて、モニターを見てください。これは誰かの考えを発展させたものなんだけど…」

と言って、あらかじめ用意しておいたウの図を提示し、少しずつ動かしました。

「あっ、分かった!」

「『もし、そこにあったら』を使っているからCさん?」

「『11』があるからBさん?」

「11×6は66だけど、いいのかな?」

ウの図を見たことで、「もし、そこにあったら」と「11のペア」を結び付けて解決できないか考え始めました…。

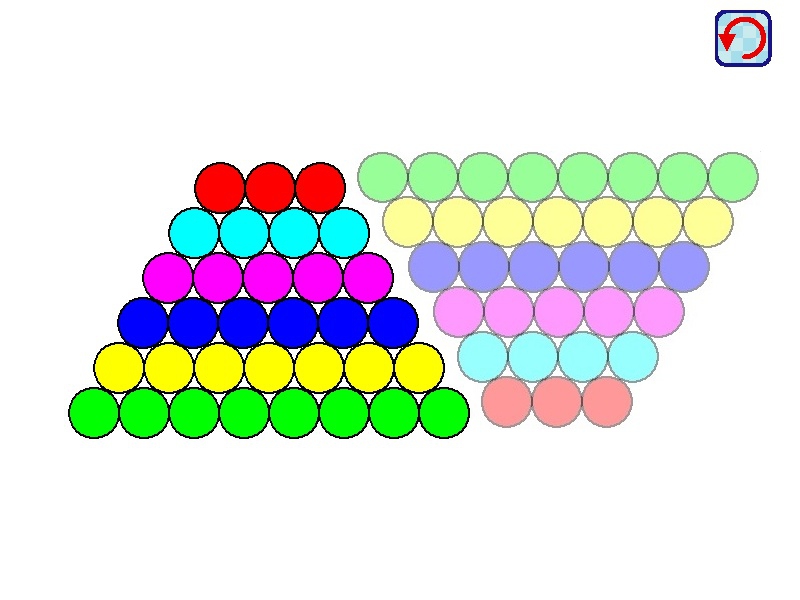

※教材の作り方~コピーした図を少しずつ回転させる~

この教材では、仮に同じものがあったとして、それを回転させて11になるように並べる見方・考え方が大切になります。そこで、スクプレを使って、下記の順で視覚的に理解できるようにしました。

- コピーした図が提示される

- それが少しずつ回転して逆さになる。

- もとの図と合わせると、11のペアが6つできる。

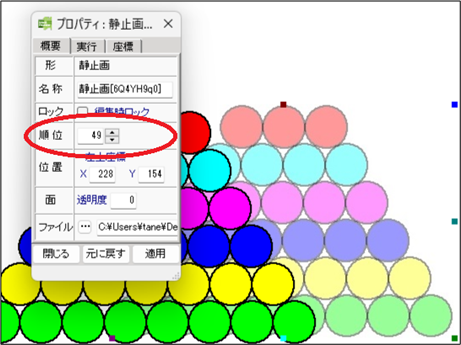

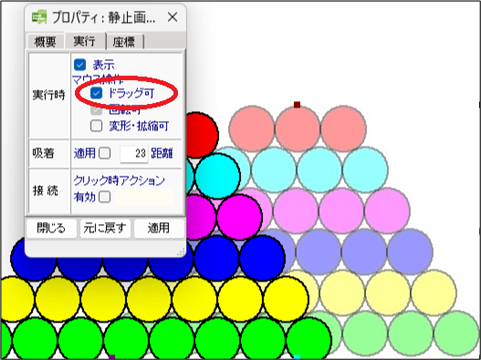

1.と3.は、作り方で見ると同じです。元の図を実行画面の左下にある「カメラ」(絵で保存)をクリックして保存し(機能の静止画フォルダに保存されます。体験版では利用できない機能です)、それを使って元の図の順位(「50」)より下(例えば「49」)にして置きます。「順位」は、第22回で紹介したとおり「レイヤー」と同じ概念です。このとき、図の「プロパティ」では、「ドラッグ可」にチェックを入れるのを忘れないでください。

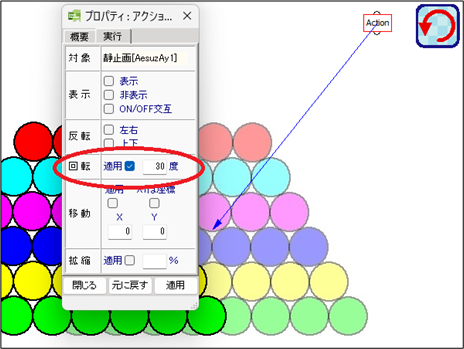

2.は回転させるため、「アクション機能」と「ボタン(この教材では回転マーク)」が必要になります。今までの連載では「アクション機能」は、主に提示・非提示で使っていましたが、回転させることにも使えます。リンクを使って、「ボタン」と「アクション機能」と「コピーした図」を結びます。

そして、「アクション機能」の「プロパティ」から、「回転」にチェックを入れます。本教材では、ボタンをクリックする度に30度ずつ回転ように設定しました。なお、この数値を「45」や「70」などに大きくすると、大きく回転します。また、「-30」などマイナス記号をつけると、反時計回りに回転します。

関連するお勧め教材(「緑表紙」の教材)

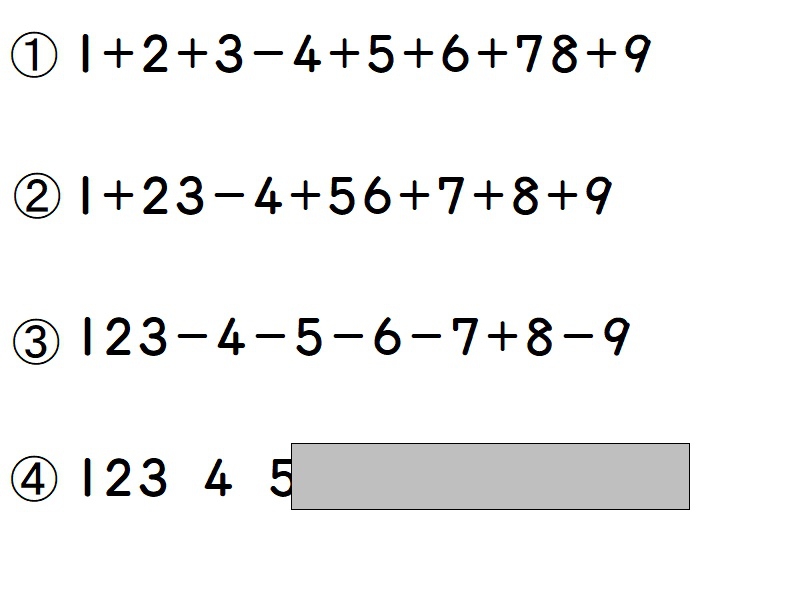

- 小3算数 小町算(緑表紙)

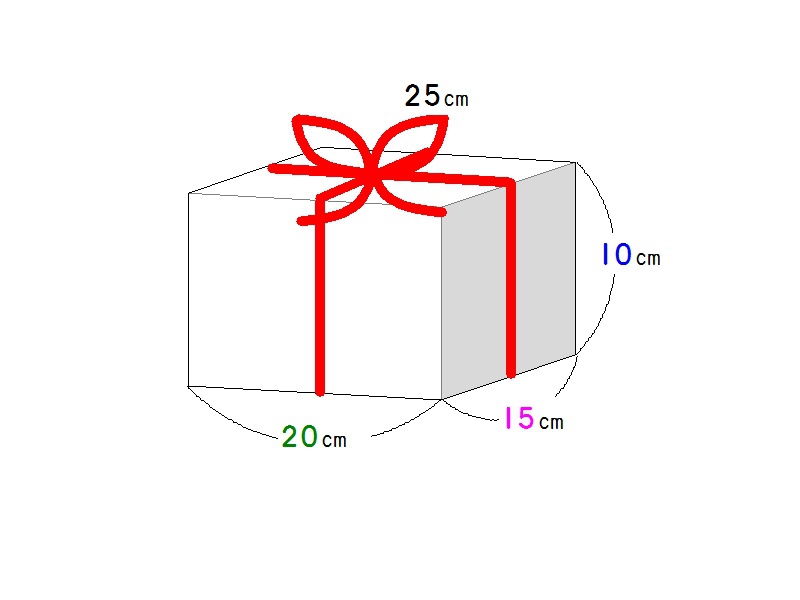

小町算の教材です。使う計算記号は「+」「-」だけで、緑表紙第三学年上(p.93)で扱われている式をアレンジしています。未完成の4問目ははじめは隠しておいて、提示してから「続きが作れそう」という声を引き出すことをねらっています。 - 小4算数 リボンの長さは?

緑表紙でも扱われている教材で、「直方体と立方体」と「式と計算」の後に取り組むことができる発展教材です。箱を結ぶリボンの長さを一つの式で考えさせます。問題提示の頁、向こう側が透けて見える頁、同じ長さごとに色をつけた頁を用意しています。 - 小4算数 四角形探し

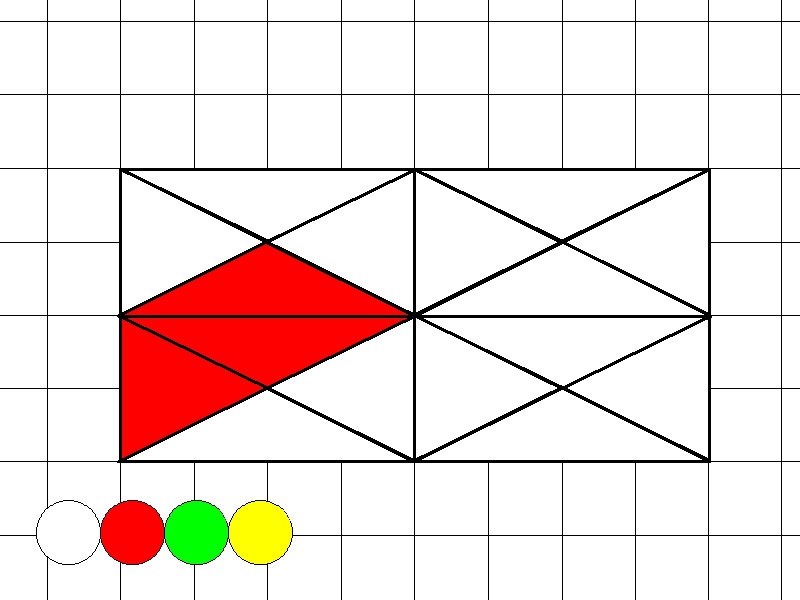

緑表紙で扱われていた四角形を探す教材です。三角形を色付けすることで、長方形だけでなく正方形、ひし形、台形、平行四辺形があることに気付くことができます。 - 小5算数 正五角形パズル

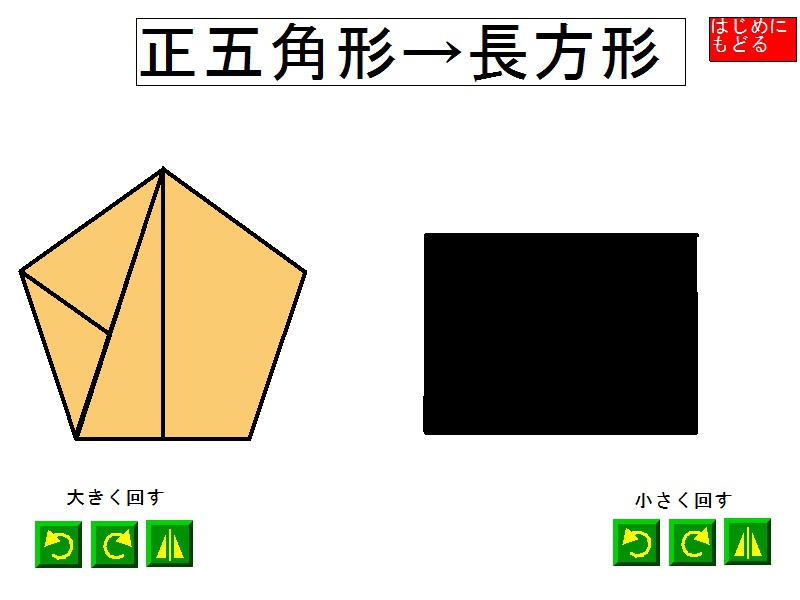

緑表紙でも扱われている教材です。正五角形のパーツをすべて使って、四角形(長方形、台形、平行四辺形)に変形させます。等積変形の素地して扱えば5年「三角形と四角形の面積」、パズルとして扱えばどの学年でも扱うことができます。ヒントが出せるように、黒い方に色付けをすると、正確のパーツが一つずつ提示されるように設定しました。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、4コマ提示を使った作図指導を取り上げます。お楽しみに!

参考資料

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約640ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事