子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第17回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の教材は4年「1桁でわるわり算のひっ算」の発展教材です。

算数手品で問いを引き出す

本時で扱うきまりは、「わられる数の各位の数字の和=9で割った時の余り」です。わり算をしなくてもわり算の余りが簡単に求められる点が、子供たちの興味や関心を高めます。元ネタは「九去法」で、それを小学生向けにアレンジしたものです。

このきまりが成り立つ理由は下記のようになります。

3桁の整数は「100a+10b+c」だから、

100a+10b+c=9(11a+b)+(a+b+c)

9(11a+b)は9の倍数だから、各位の数字の和「a+b+c」は9で割った時の余りに等しい。

小学生には理解が難しいので本時では無理に扱いませんが、教材化する際、仕組みを理解しておくことは大切です。授業での子供の発言にこの原理を見出したり、自分で教材をアレンジしたりするとき、支えになるからです。

算数手品は第13回でも紹介しましたが、子供の「調べたい」「確かめたい」という気持ちを高めるために有効な手法です。スクプレを使って下記のような教材を作りました。

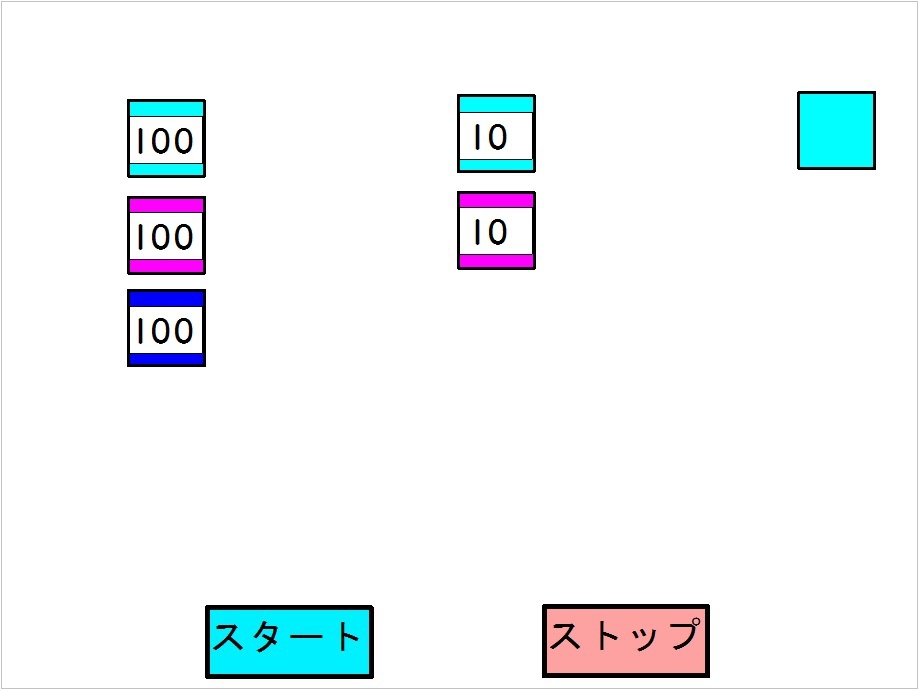

- 第3回や第6回で紹介したスロットマシンのような提示を用います。あらかじめ出る数値は決まっていますが、児童に自分で数値を決めた気持ちにさせることで、手品をしている雰囲気を出したり、ほかの数値を考える姿を引き出したりすることができます。

- 色紙を使った図をスロットマシンに用います。上記1は数字でもできますが、成り立つ理由を子供が考え始めた時、図なしでは説明しにくいです。そこで、はじめから色紙を使った図を用いることで、各位を9で割った時の余りについて図を使って考えられるようにしました。

- 数値設定は、各位の和が9以上になるものが出ないようにしました。各位の和が9で割り切れる場合や各位の和が10を超える場合を子供たちが自ら発展的に考え、そのやり方を類推して考える姿を引き出すことができるからです。

授業の様子

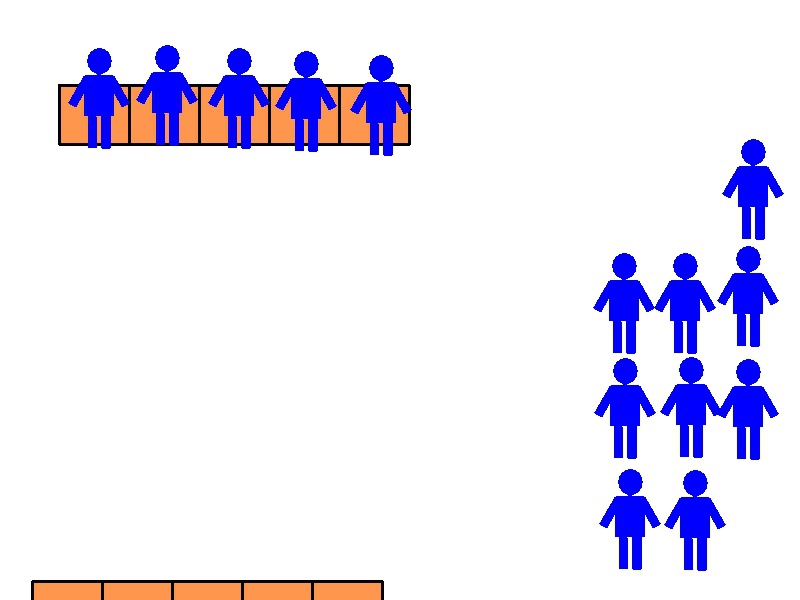

まず、電子黒板に色紙で示した図を提示し、「これがいくつを表しているか分かるかな?」と子供たちに尋ねました。すぐ÷9の話題に入りたいのですが、色紙の図の解釈を子供たちが間違ってしまうと、元も子もありません。

「123です!」と大きな声で答えてくれたので、安心しました。

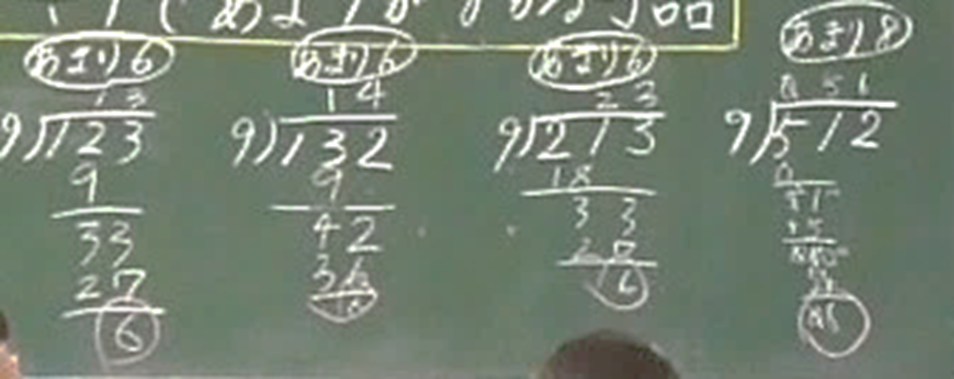

「先生は筆算をしなくても、この数を9で割った時の余りが分かります。123÷9の余りは6です。」と言うと、何人かがノートに筆算を始めました…。

「あ、本当だ!」

「すごい!」

黒板に123÷9の筆算を書いて余りを確かめていると、「でも、はじめから数が決まっていたし。先生は前もって計算したんじゃないのかな?」と、疑う声が聞こえてきました。

そこで、電子黒板をスロットマシンのような提示に切り替え、「これで数字を決めましょう。誰かストップをクリックしてくれる人はいますか?」と言います。

たくさんの子が挙手した中から一人を指名し、スロットマシンで数字を決めてもらいました。

「132か…。余りは6です。」

全員がノートに筆算を始めます。

「え、すごい!」と驚いている中に、次のようなつぶやきも聞こえました。

「私もできるかも。」

「やり方、分かったよ!」

この子たちの発言にすぐ飛びつきたいとことですが、我慢をして、わざと聞き流すことにしました。理由は、やり方に気が付いた子がまだ2人と少人数であることと、自分から挙手して言いたくなるまで気持ちが高まっていないと感じたからです。

黒板に132÷9の筆算を書いて余りを確かめた後、同じようにスロットマシンで数字を決めてもらい、「213÷9」「512÷9」と、全部で4問の余りを瞬時に答えて見せました。

「全然、やり方が分からないでしょ?」と子供たちに投げかけ、考える時間を取りました。

実は、4問目の数字が決まった時には、ほとんどの子が「8」とつぶやいていたのですが、Aさんだけ「6」と言った声が聞こえていたのでした。

Aさんは、はじめじっと黒板を見て考えていましたが、しばらくすると、「あ、やり方、分かったかも…」と表情が明るくなりました。

Aさんを指名しました。

「今まで余りが6になっていたのは、百の位と十の位と一の位の数を足すと6になっていて、4問目は5+1+2で8だから、余りは8になる。」

周りの子たちが「そう、そう」と頷いていました。「Aさんの説明を、黒板に書いてくれる人はいますか?」と聞くと、たくさんの子が手を挙げました…。

※教材の作り方~意図的な数値の表示のさせ方~

-

1頁目:「スタート」ボタンで、百の位・十の位・一の位が同時に動き出すように設定

-

1頁目:「ストップ」ボタンで、「頁送り」されるように設定

-

2頁目:「スタート」ボタンで、「頁送り」されるように設定

-

3頁目:ページが表示されると同時に自動的にパラパラが始まるように「ON-頁」を設定

上の教材は、一見ランダムに数値が決まっているように見えますが、意図的に設定した数値が表示されるように作成したものです。

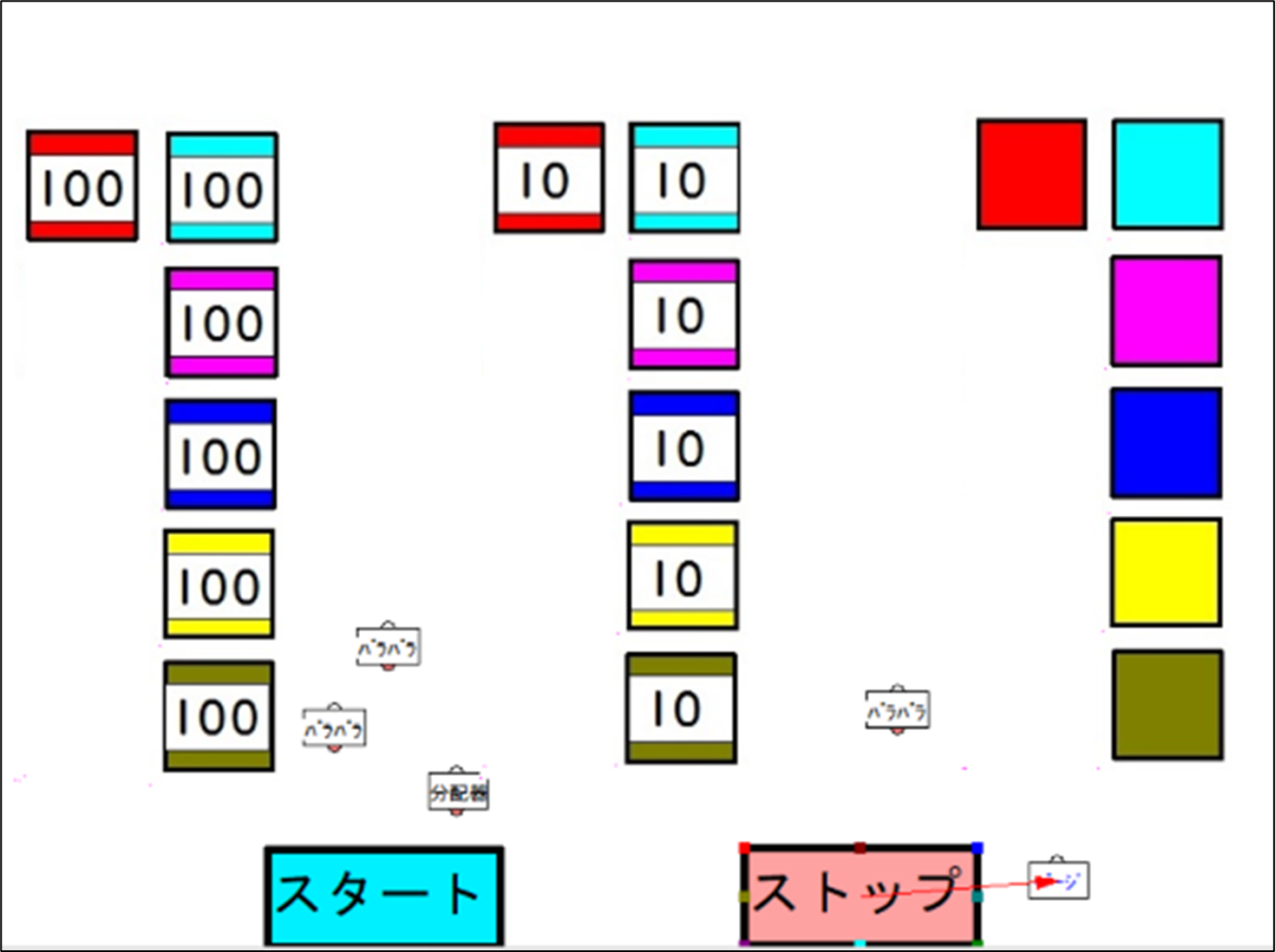

そのために下記の3種類の頁を組み合わせています。

(ア)スタートの頁

(イ)意図的に設定した数値の頁

(ウ)「パラパラ」の頁

今回はこれらの頁構成の仕方を詳しく説明します。なお、「パラパラ」を使った表示は第3回を、折り紙の束の画像データの作り方は第6回を参照ください。

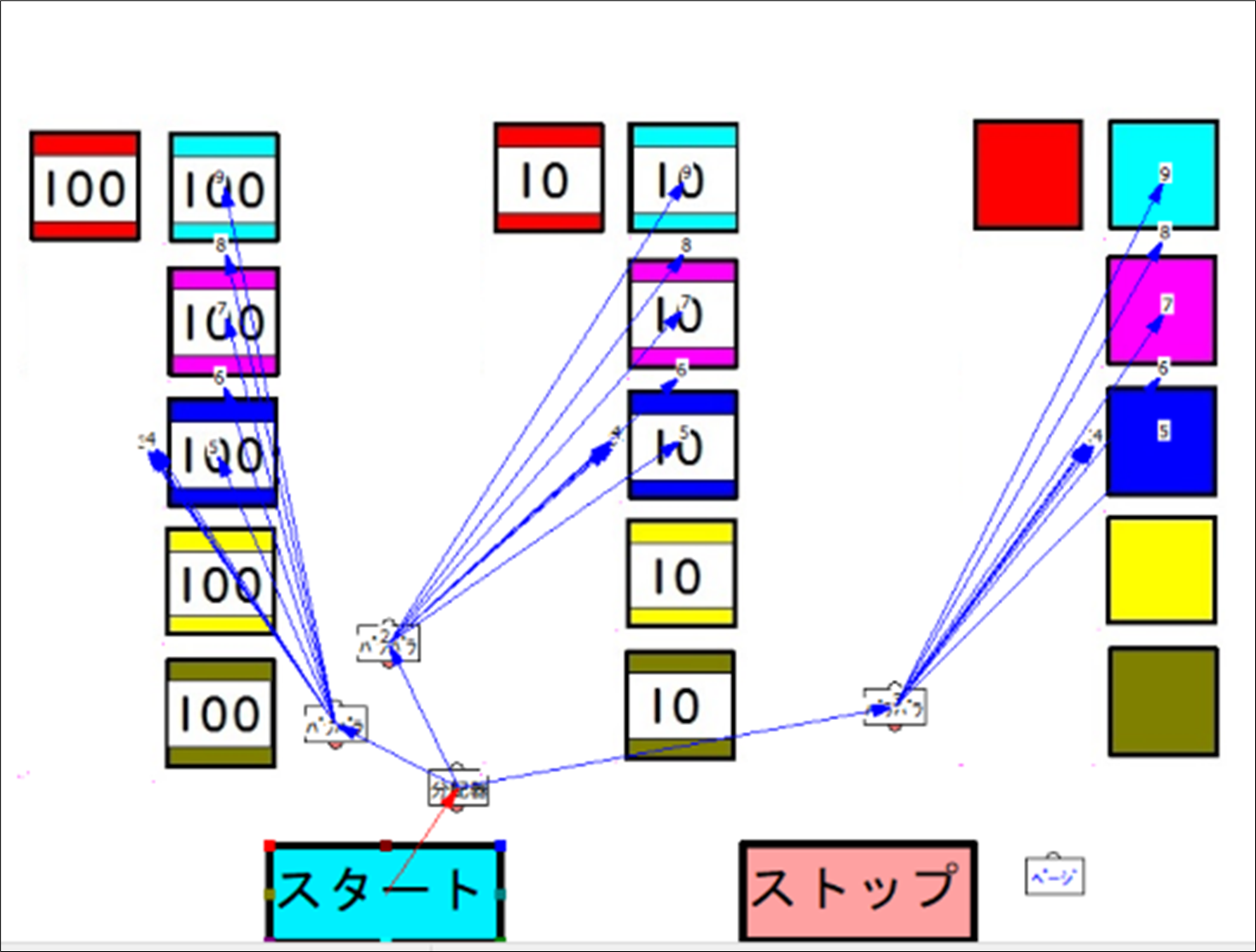

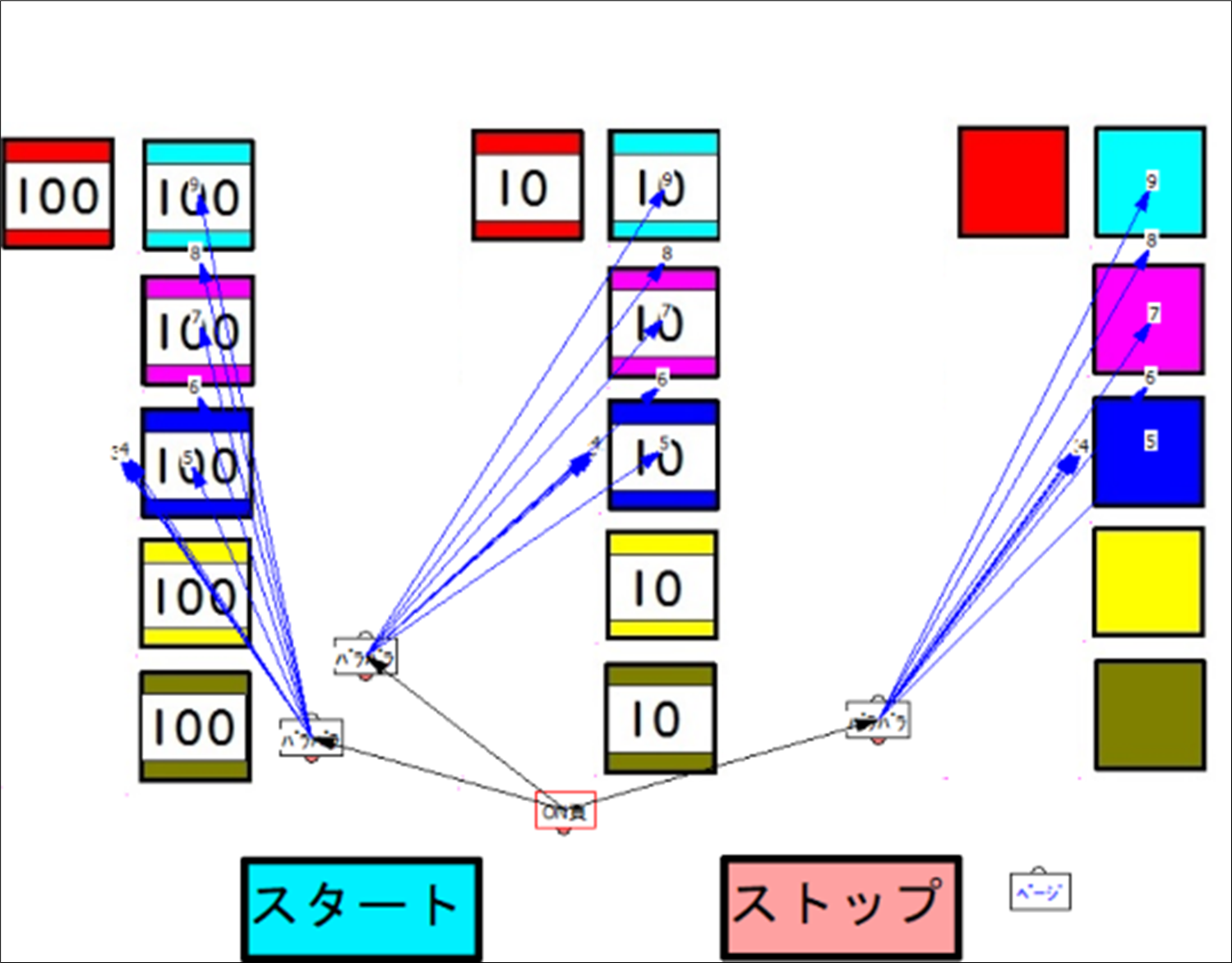

まず、1頁目に(ア)を配置します。この頁の「スタート」は、百の位・十の位・一の位の「パラパラ」を「分配器」を使ってリンクでつないでいます。これにより、実行画面で「スタート」をクリックすると、百の位・十の位・一の位が同時に動き出します。

また、「ストップ」は、「頁送り」とリンクします。「頁送り」のプロパティは「頁」を「1」にし、「相対」にチェックを入れます。これにより、実行画面で「ストップ」をクリックすると次の頁に移動しますが、見た目は「パラパラ」を止めたように見えます。

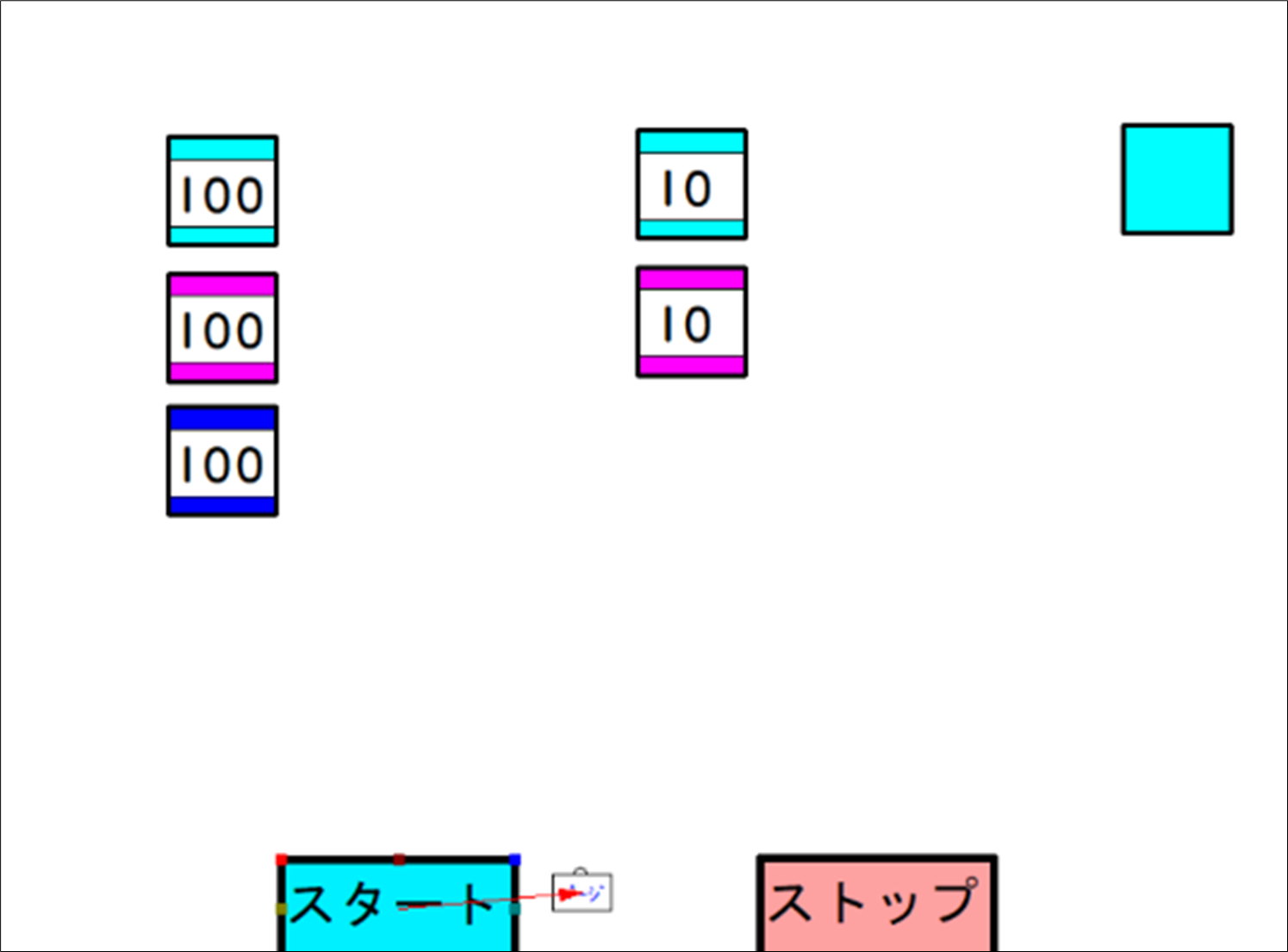

次に、2頁目に(イ)を配置します。このとき、「スタート」は「頁送り」とリンクします。「頁送り」のプロパティは「頁」を「1」にし、「相対」にチェックを入れます。実行画面で「スタート」をクリックすると次の頁に移動しますが、見た目は「パラパラ」を始めたように見えます。

なお、「ストップ」は配置するだけです。

そして、3頁目に(ウ)を配置します。一見、(ア)に似ていますが、よく見ると、「パラパラ」は「スタート」とリンクでつないでおらず、「ON-頁」とリンクさせています。これにより、実行画面では「スタート」をクリックしなくても、百の位・十の位・一の位が同時に動き出します。

また、「ストップ」は、(ア)と同様に「頁送り」とリンクします。プロパティも同様です。実行画面で「ストップ」をクリックすると次の頁に移動しますが、見た目は「パラパラ」を止めたように見えます。

4頁目以降は、4頁目は(イ)、5頁目は(ウ)、6頁目は(イ)、7頁目は(ウ)のように、繰り返して配置します。

関連するお勧め教材(わり算のあまりを扱った教材)

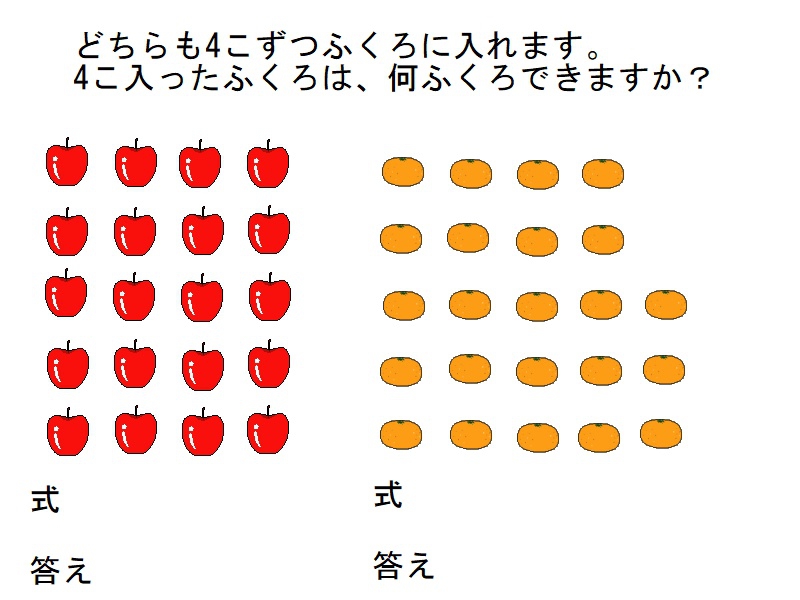

- 小3算数 あまりのあるわり算(導入)

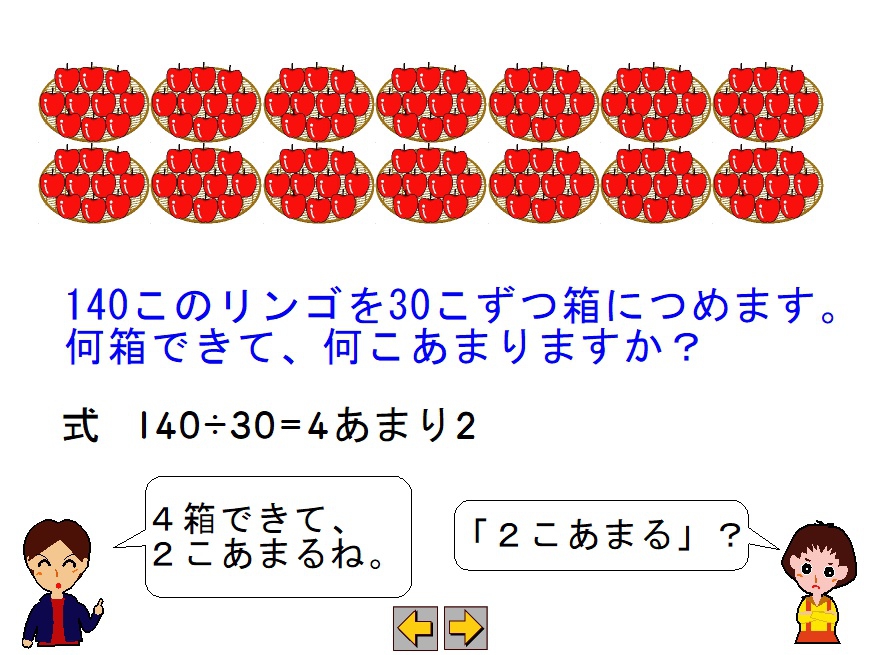

あまりのあるわり算の導入教材です。包含除で「割り切れる」「割り切れない」を理解できるようし、「あまり」についてどう表記するか考える場面を作ることができます。次の頁には、適用題を設定しました。 - 小3算数 長椅子の問題

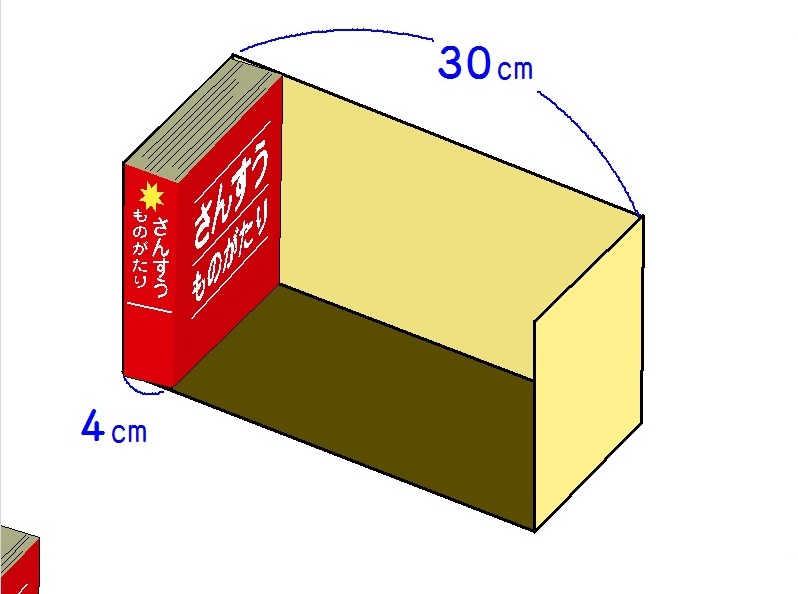

あまりのあるわり算の「あまりを切り上げる」場合の教材です。14が5人定員の長椅子に座った時の式、14÷5=2あまり4について、長椅子が2+1=3脚なのか2+4=6脚なのか、図を使うことで視覚的に理解させることができます。「あまりの切り捨て」と合わせて扱うと、あまりについての理解が深まります。 - 小3算数 本は何冊入る?

あまりのあるわり算の「あまりの切り捨て」を教材化したものです。幅30センチの本棚に幅4センチの本が何冊入るか考えさせます。本を並べることができるように設定し、あまりを切り捨てなければならない理由が視覚的に理解できるようにしました。 - 小3算数 あまりを考える問題(ケーキ)

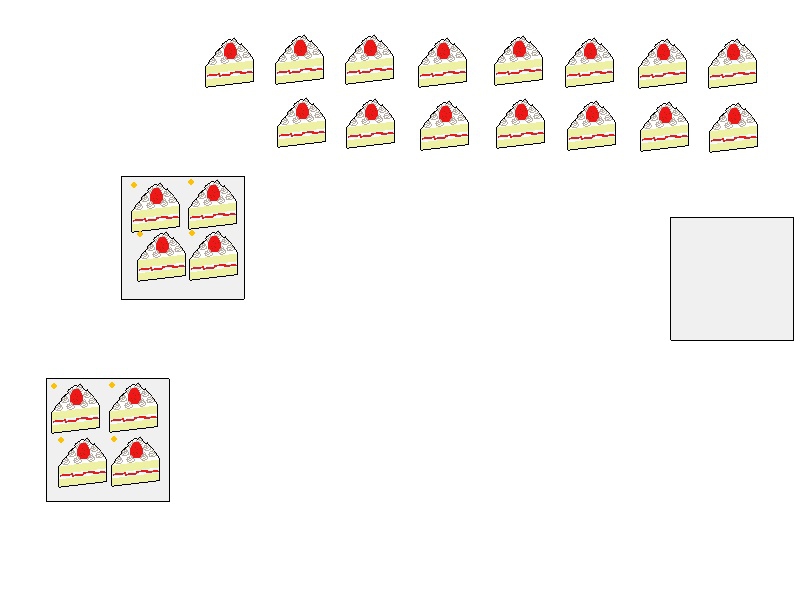

あまりのあるわり算の教材です。この単元の中で理解が難しい「あまりを切り上げる場合」を視覚的に分かるようにしました。箱はケーキを4つ載せた後、まとめて移動させることができます。 - 小3算数 あまりを考える問題(花束)

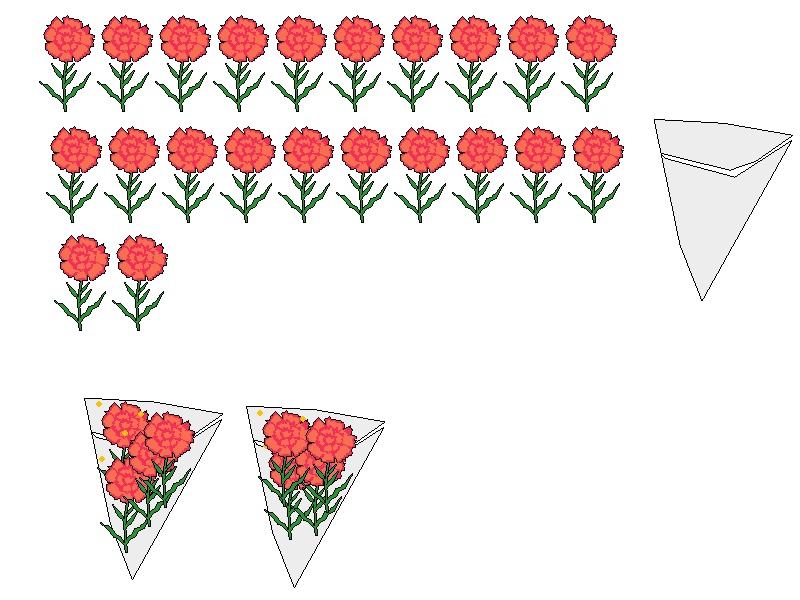

あまりのあるわり算の教材です。この単元の中で理解が難しい「あまりを切り上げる場合」「あまりを切り捨てる場合」を視覚的に分かるようにしました。包装(トレー)は花を4つ載せた後、まとめて移動させることができます。 - 小4算数 2桁のわり算のあまり

2桁のわり算の教材です。 「140÷30=4あまり2」の余りについて考えます。余り2が間違いかどうか確かめる場を作 り、余りにはわり算のきまりが使えないことを理解させます。 - 小4算数 あまりが大きいのはどっち?

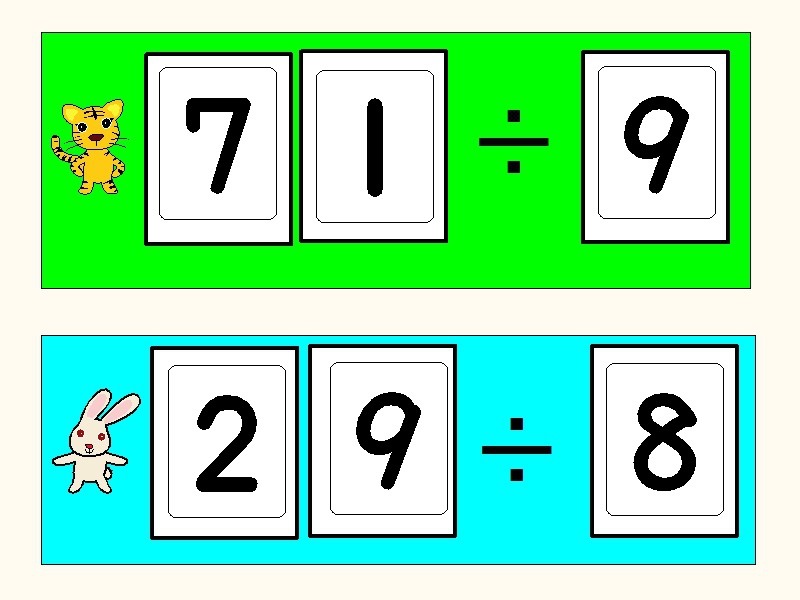

わり算の筆算の教材です。トラとウサギのどちらがあまりが大きいかぱっと考え、計算させる教材です。ただ計算練習するよりは、楽しく取り組めます。除数が1の時はすぐ分かることや、除数が9の時はきまりがうあることなども見つけることができます。クリアキーをクリックすると、数値がランダムに変わります。 - 小4算数 どの指が50番目?

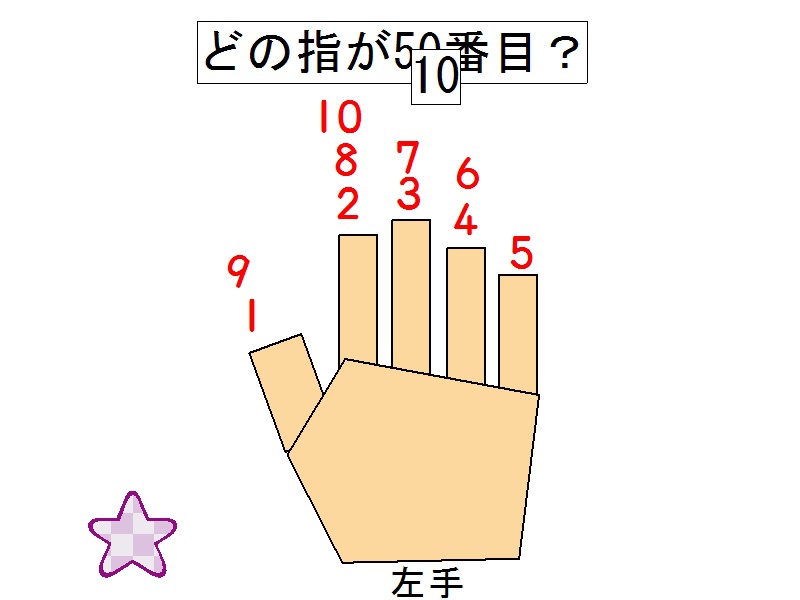

あまりのあるわり算の教材です。左手の指を親指から順番に数えていった時、50番目はどの指か考えさせます。数え方のルール理解ときまりに気付かせるために、まずは10番目に取り組ませるようにしています。50番目の確認の頁もあります。 - 小4算数 245÷3

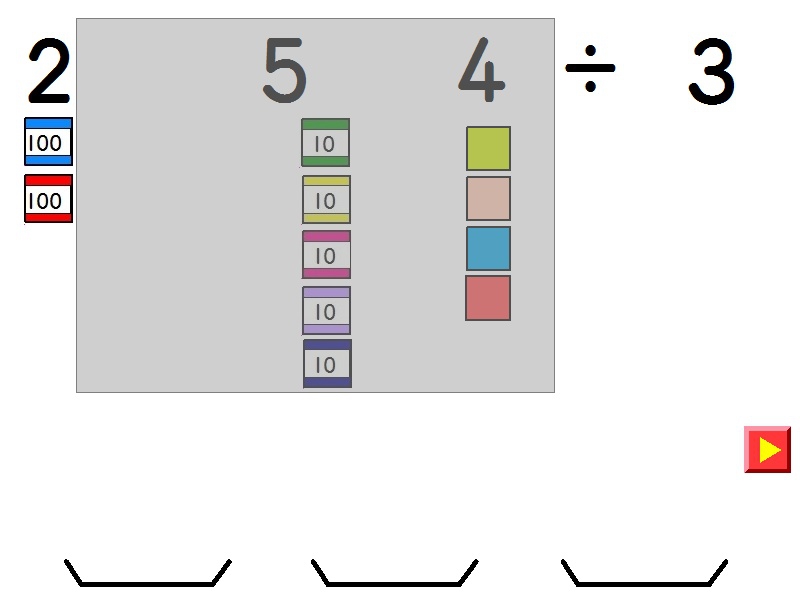

1桁でわるわり算の教材です。百の位に商が立たない場合は、どこに商を立てたらよいか分からなくなるつまずきが見られます。そこで、折り紙に置き換えて提示することにより、位ごとに考えていくことを理解させることができます。残った100の束や10の束は、クリックするとばらばらになります。灰色のスクリーンは大きさを変えることがてきます。 - 小4算数 虫食い算(2桁のわり算の筆算)

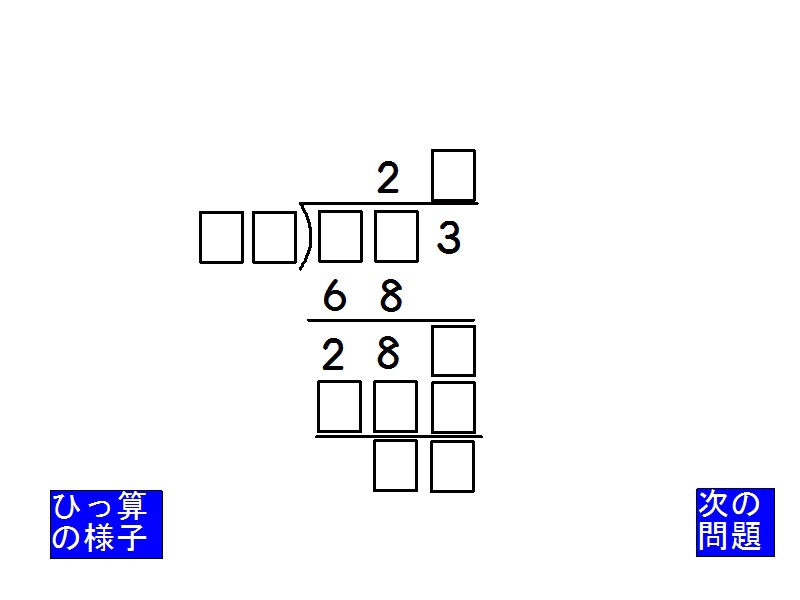

虫食い算は苦手な子が多い問題です。そこで、虫食い算のまま立ててかけて引いて下ろすという筆算の過程を見せることで、数字同士の関係に気付くようにしました。「ひっ算の様子」をクリックすると紙芝居のように提示できます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、6年「分数のかけ算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事