子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第6回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の単元は3年「三角形」です。

仲間として見る姿を引き出す

今回の教材は「三角形」の導入教材です。教科書でよく見られる導入は、ストローや等分された円などを使って幾つかの三角形を作り、それらを仲間分けしていくという流れです。しかし、これらは、前半の構成活動も後半の弁別活動も、教師からの一方的な指示で行われてしまうことが多く、子供から見れば必要感に乏しい活動になってしまいがちです。子供の思いや問いを生かした学習に変えたいものです。

そこで、スクールプレゼンター(以下スクプレ)を使って、「三角形くじ(図形構成学習セット対応)」という教材を作りました。これには、下記のようにメリットが3つあります。

1.「当たりを作りたい!」という子供の思いのある構成活動

子供の作る三角形は、これから行うくじのために作るという設定にしました。始めのうちは教師に指示されて作っていた三角形が、くじに取り組むうちに、「次はこれが当たりになるかも…」という子供の思いのある構成活動に変化していきます。

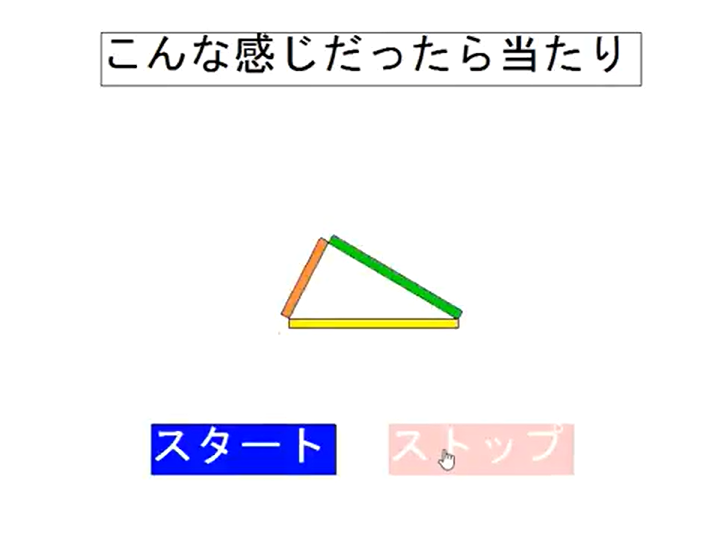

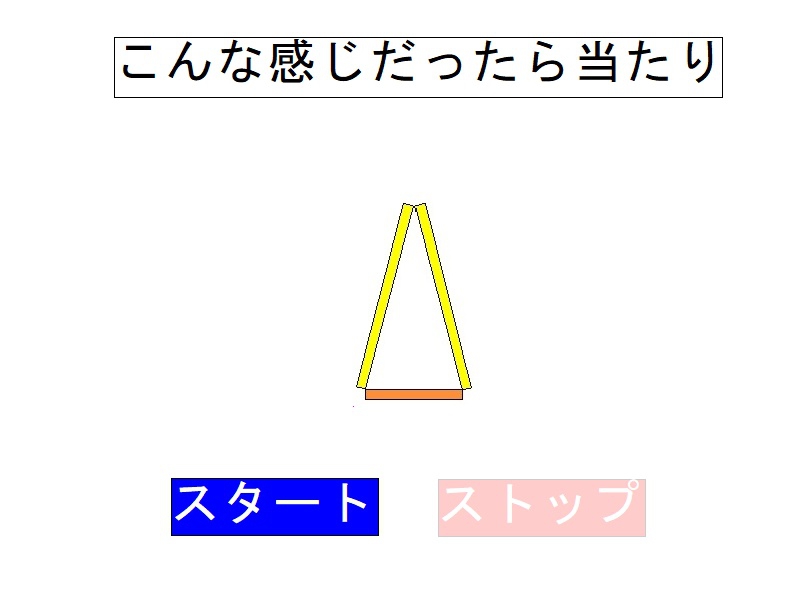

2.「これも仲間かも…」という見方・考え方を引き出す

くじは誰でも当たりが出て欲しいものです。その気持ちが三角形の見方・考え方の広がりに生かせるように、「こんな感じだったら当たり」という発問で子供自身に当たりかどうか判断させます。「提示された物と同じだから当たり」という見方・考え方だけでなく、「3辺同じ色なら当たり」や「2辺が同じ色なら当たり」などの正三角形や二等辺三角形の見方・考え方を引き出すことができます。

3.準備が簡単

ストローを使った構成活動には、4種類の長さに切ったストローを長さごとに着色し、児童の人数分用意する必要があります。本当に手間がかかります。そこで、ウチダの「図形構成学習セット」を使って本時の活動が取り組めるように、スクプレで提示する三角形の長さと色と揃えました。準備に手間がかかりません。

授業の様子

まず、図形構成学習セットを子供たちに配付し、

「これから『三角形くじ』をします。まず、三角形を一つ作ってください。」

と指示しました。子供たちは慣れた様子で三角形を作り始めました。

子供たちは図形構成学習セットに触るのは今日が初めてはなく、課題が早く終わった時や雨の降った昼休みなどで、事前に自由に遊ぶ経験をしています。パターンブロックもですが、見た目がカラフルな教具は見ていると何か作りたくなるのが子供です。日常的に触れさせておくと本時の課題に専念できます。

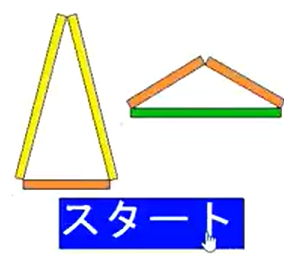

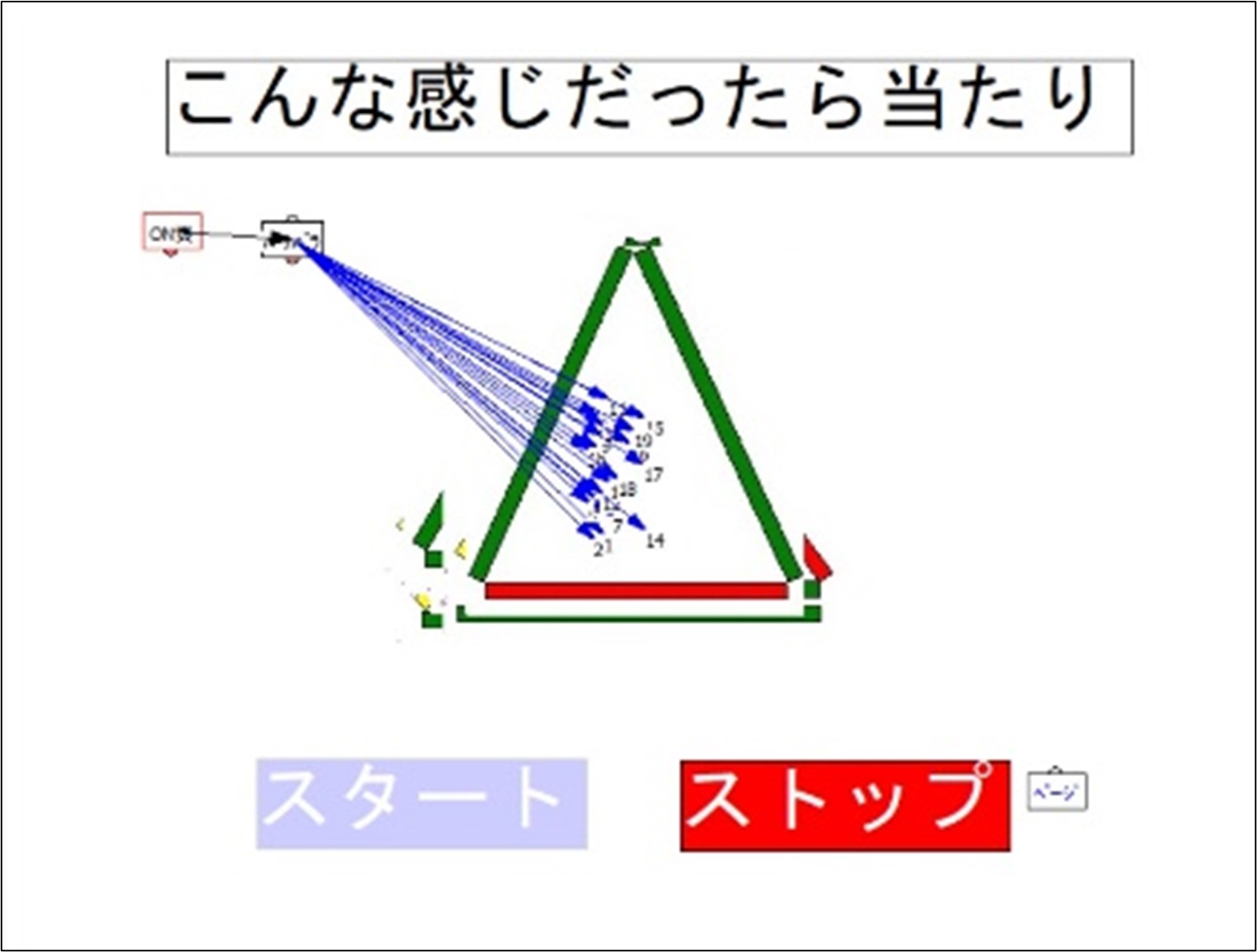

全員が三角形を1つ作り終わるのを確認した後、スロットマシンのように動いているスクプレの画面を提示しました。

「このストップボタンを押して、出た三角形と同じ感じだったら当たりです。ストップボタンを押したい人はいますか?」

と尋ねると、多くの子供が手を挙げました。いつもの算数の時間は静かにしているAさんが、指先まで手をぴんと伸ばして挙手していたので、思わず指名しました。画面の前でAさんがストップを押す様子を、みんながじっと見ています。

この提示のよさの一つに、どの子も関わりたくなる点が挙げられます。いつもの算数の時間は静かにしている子も、「押してみたい!」と自ら動き出します。ウォームアップとして有効です。また、ストップをクリックする度に何が提示されるかは、あらかじめ設定してありますが、スロットマシンのように動いている画面を見たり子供自身で『ストップ』を押したりすることで、本当のくじ引きをしていると思わせる点でも有効と言えます。

三角形くじ

「やったー!」

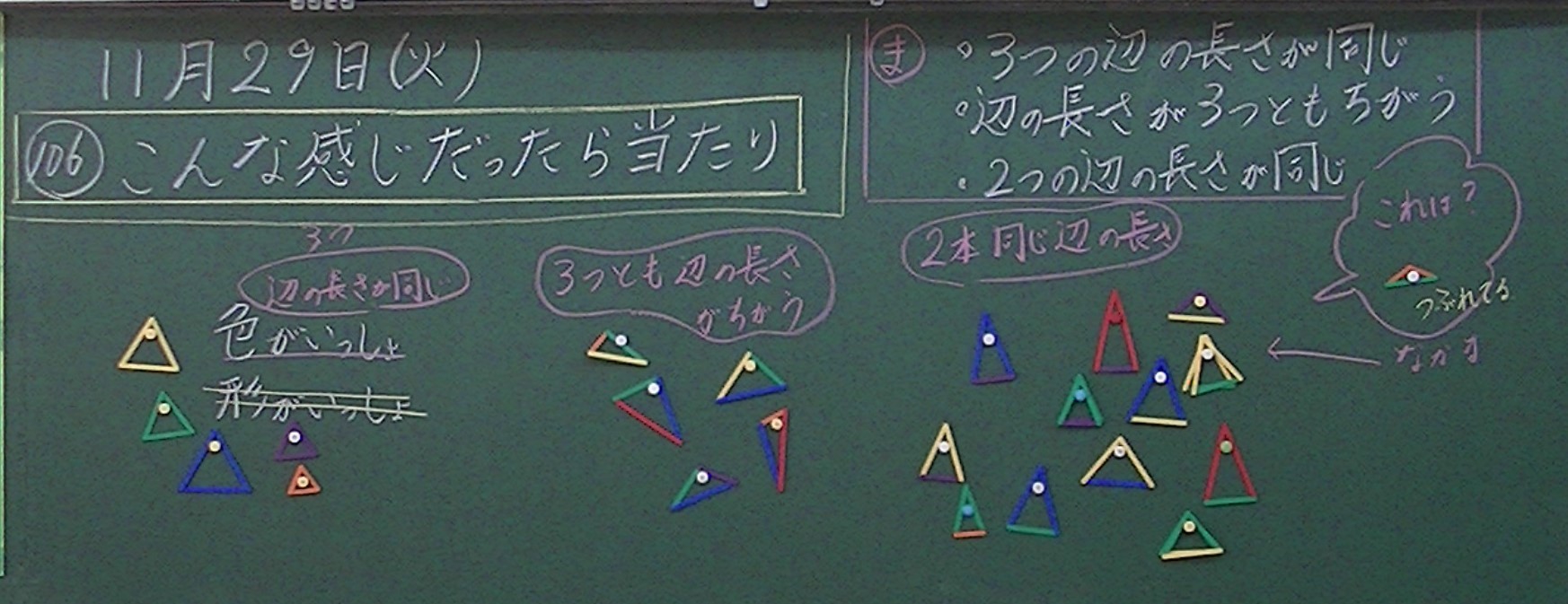

1回目のくじの結果は、「黄・黄・黄」でした。

喜ぶ声の中に、「色が違うけど…」というつぶやきが聞こえました。つぶやいたBさんに困っていることを聞いてみました。

「私が作ったのは色(緑・緑・緑)が違うけど、当たりの仲間かもしれないと思って…。」

そこで、どう見れば当たりの仲間といえるか、みんなで考えました。

すると、Cさんが、「『辺の長さが3本同じ』って見ればいいんじゃない。」とアイディアを出してくれました。それを聞いて、みんなも「なるほど!」と頷き、Bさんはにっこり笑顔になりました。

すると、「僕のも当たりの仲間だよね?」と、「紫・紫・紫」や「青・青・青」の三角形を作った子たちも、喜び始めました。

Bさんの困っている姿に寄り添う気持ちが、「提示された物と同じだから当たり」という見方・考え方から、正三角形の定義の見方・考え方である「3辺等しい長さだから当たり」へ子供たち自身で広げることができました。

2回目の当たり

2回目のくじです。まず、三角形を作らせました。

「次は、3辺同じ色は出ないな。」

「2辺同じ色かな?」

と、自分の予想をつぶやきながら、作っています。

くじの結果は「橙・緑・黄」でした。

しばらくシーンとなりましたが、「これは当たりかな…」とDさんが自信なさそうに手を挙げました。Dさんの三角形は「黄・緑・青」でした。

すると、さっき助けてもらったBさんが、

「3つ辺の長さがどれも違う仲間と見れば当たりだよ。」

Dさんはにっこり笑顔になりました。そして、自分のも当たりだと思う子がたくさん手を挙げはじめました…。

※教材の作り方~「スクショ」の活用~

-

三角形を作る

-

絵で保存(「実行画面」左下)

-

機能「パラパラ」とリンク

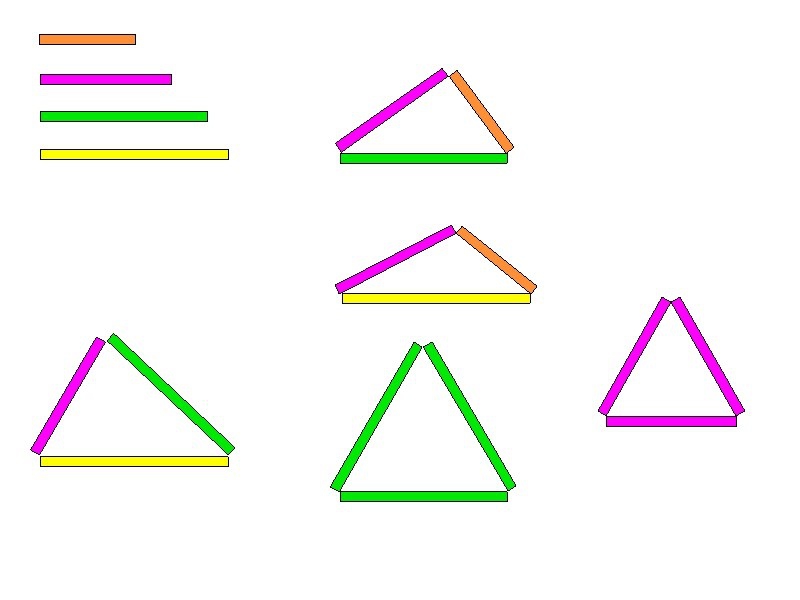

この教材のスロットマシンのように変化する部分は「パラパラ」を使って作りました。大まかな仕組みは、第3回の連載の「パラパラ」を使って数字カードで作ったものと同じです。

大きな違いは、予め用意されている数字カードではなく、自作の三角形の画像データを使った点です。これは、スクプレの「絵で保存」ボタン、通称スクショ(スクリーンショット)を活用すると、簡単に作成できます。

まず、辺を組み合わせて三角形を作ります。くじなので全種類作る必要はありませんが、多めに作ります。

これを1つずつスクショしていきます。「実行画面」の左下にあるカメラのアイコンをクリックすると、jpeg形式で保存されます。この時、保存先をディスクトップなど、後で探しやすい所にしておくとよいでしょう。

次に、保存した三角形の要らない部分を切り取ります。スクプレにはトリミング機能がないので、慣れたアプリで加工しましょう。私はwindows標準の「フォト」で行っています。

最後に、画面に貼り付け、「パラパラ」とリンクすれば完成です。

なお、スクプレはpng形式にも対応しています。著作権フリーの画像でjpeg形式やpng形式であれば、それらを活用することができます。

関連するお勧め教材(三角形に関する教材)

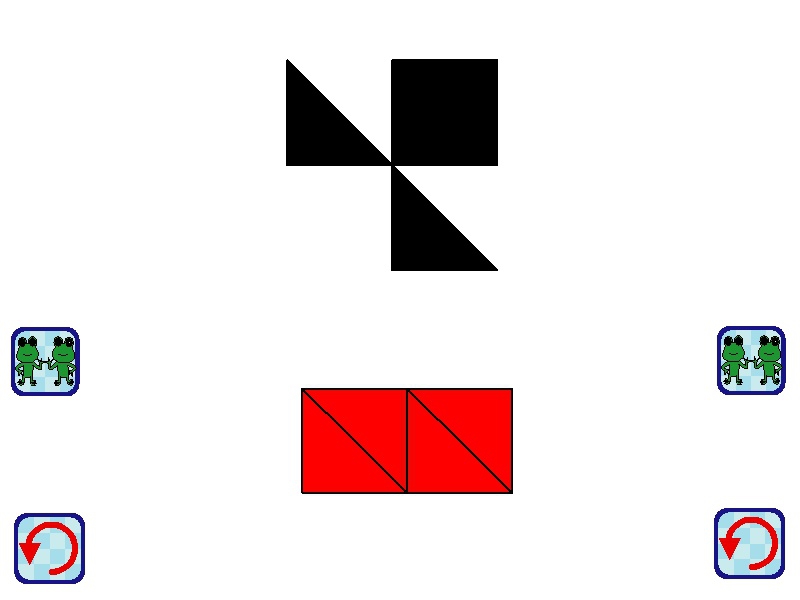

- 小1算数 色板(1枚だけ動かす)

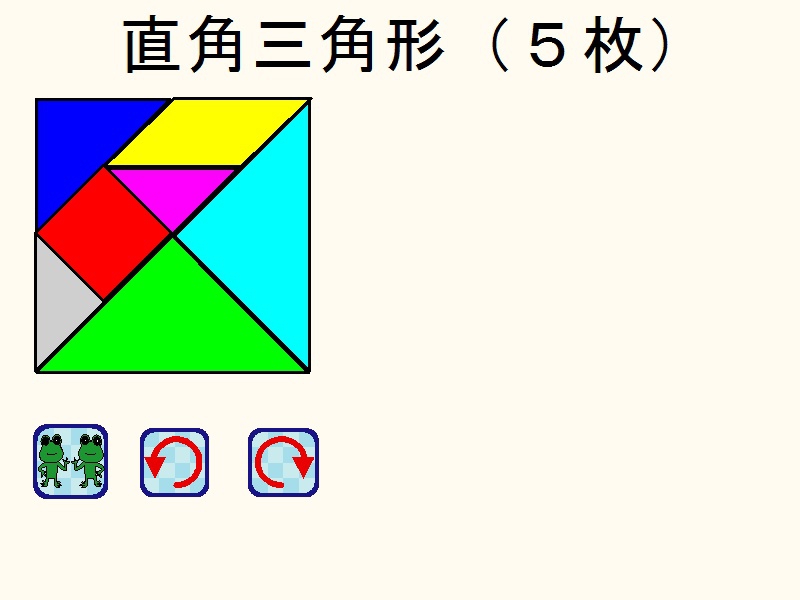

形作りの教材です。下の色板を一枚だけ動かして上の形にする問題を4問集めました。ヒントを出すのに使ったり、作り方を説明したりするのに使うことができます。 - 小2算数 三角形と四角形(タングラム)

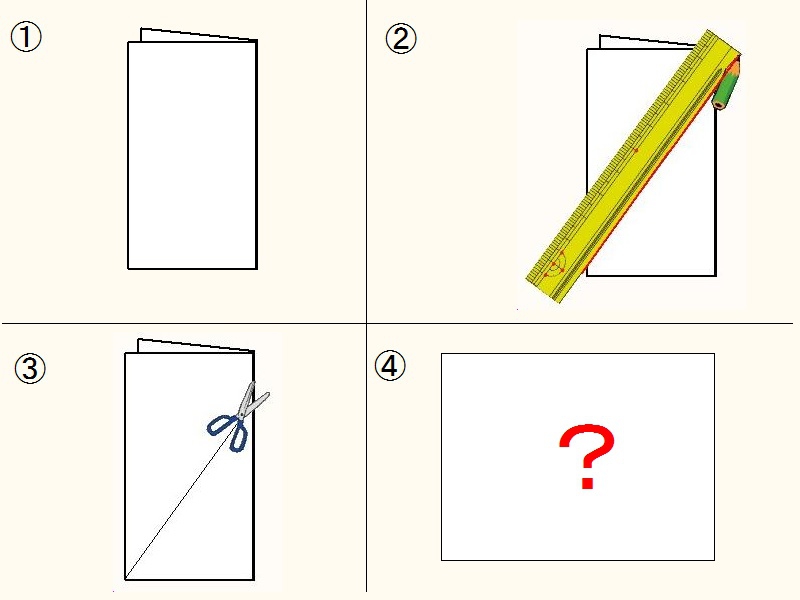

三角形と四角形の教材です。タングラムを使って、直角三角形や正方形、長方形を作ります。2枚でできたら、3枚、4枚と枚数を増やして考えさせることができます。 - 小3算数 折り紙で二等辺三角形

三角形の教材です。折り紙を使った二等辺三角形作りで使います。どんな形ができるか予想させたり、手順を一つずつ提示したりすることができます、また、自動に繰り返す設定もあります。 - 小4算数 四角形探し

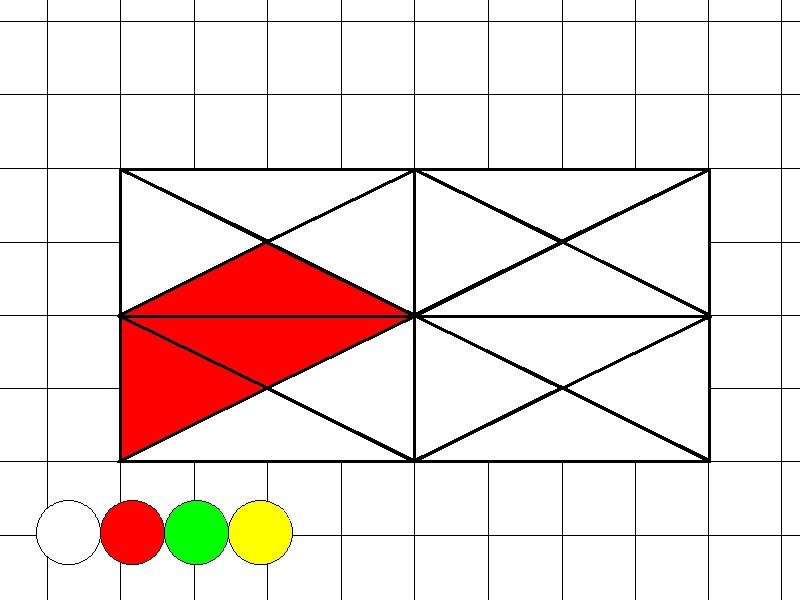

緑表紙で扱われていた四角形を探す教材です。三角形を色付けし四角形を探していくと、長方形だけでなく正方形、ひし形、台形、平行四辺形などを見つけることができます。坪田耕三先生の実践を参考にしてスクプレ化しました。 - 小5算数 三角形の求積(導入)

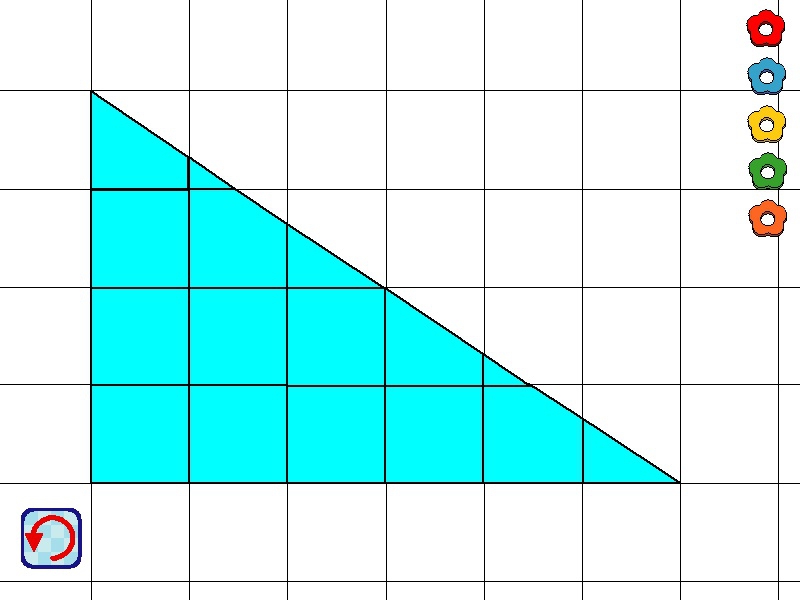

四角形や三角形の面積の教材です。直角三角形を導入にした場合で使います。「マス目に区切る」「切り分けて長方形にする(等積変形)」「倍積変形する」の3つの方法が視覚的に分かるようにしました。最後の頁には、直角三角形から変形させて一般的な三角形に、その求積を考えるようにしました。盛山隆雄先生の実践を参考にスクプレ化しました。 - 小6算数 同じ形はどれ?

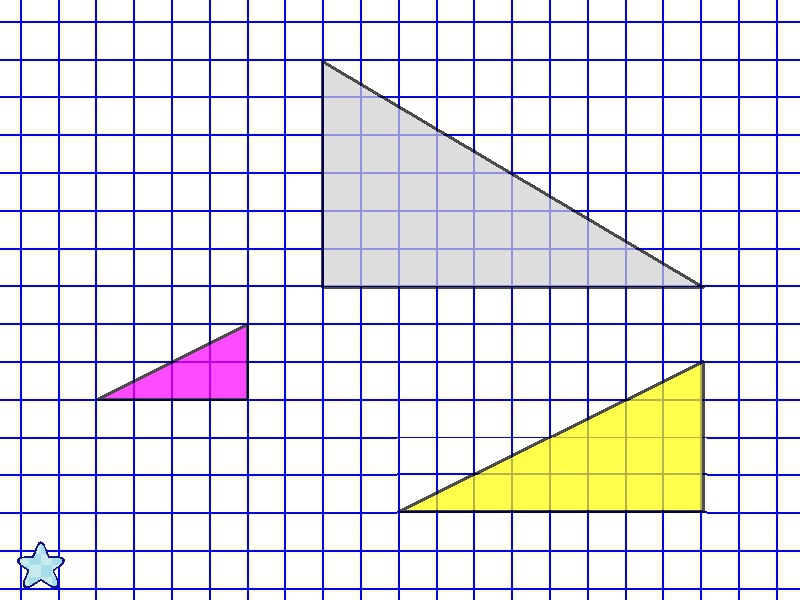

拡大図と縮図の教材です。一見、どれも同じ形に見えますが、重ねたり、マス目を使って辺の長さを数えたりすると、灰色の三角形が違うことに気付きます。なお、マス目は星を押すと提示でき、図形を反転させる場合は左側のスイッチでできます。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、「番外編 Jamboardのワークシートの作り方①」です。お楽しみに!

参考資料

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

南部町立名川南小学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事