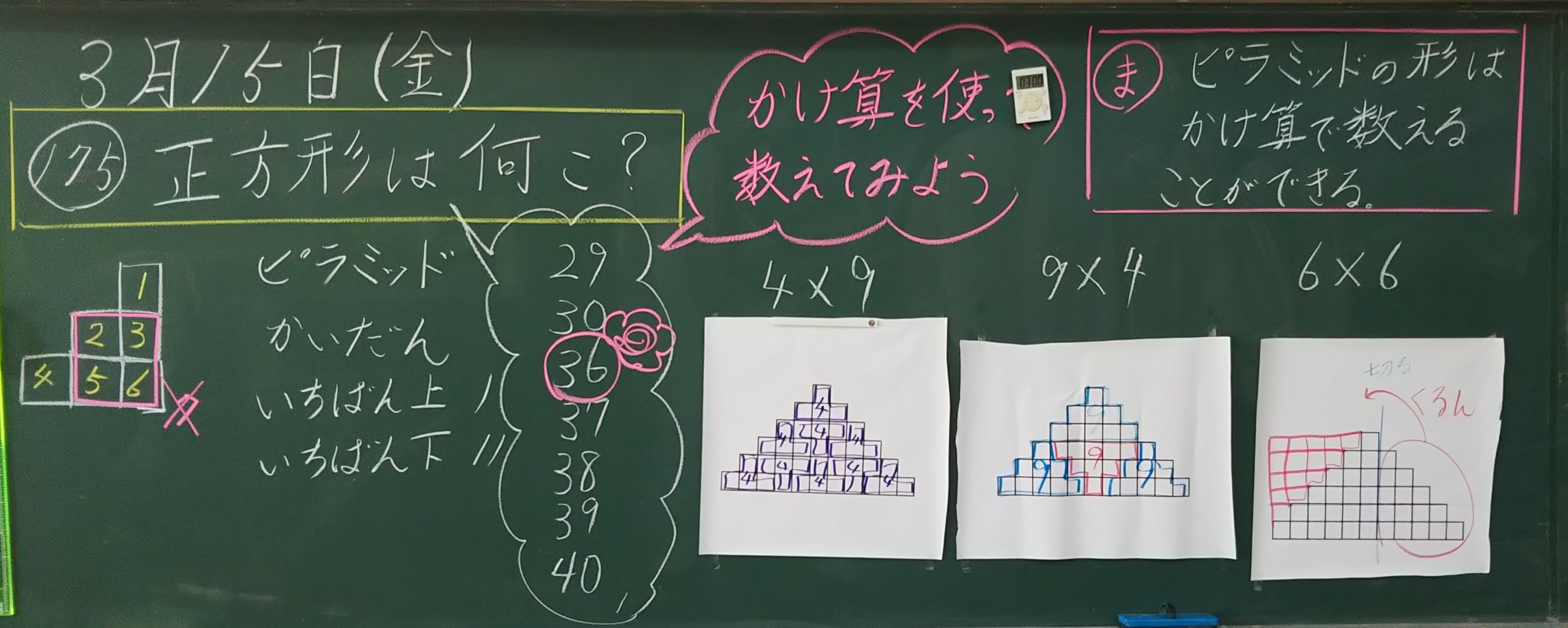

子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第9回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の教材は4年「等差数列の和」です。

工夫して求める姿を引き出す

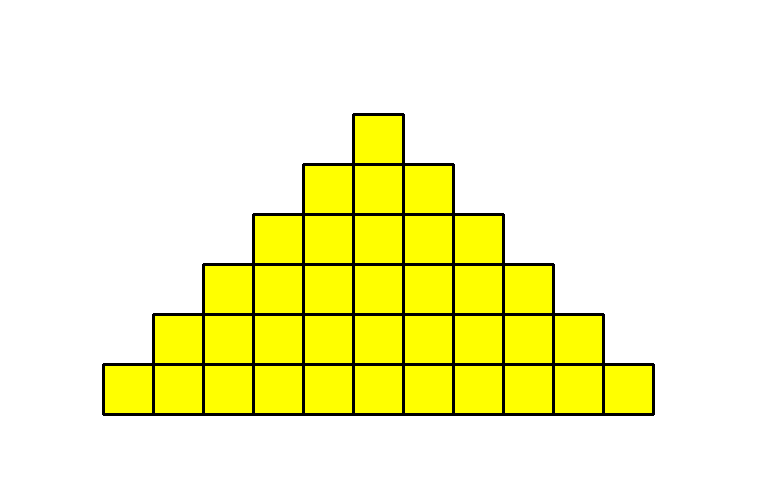

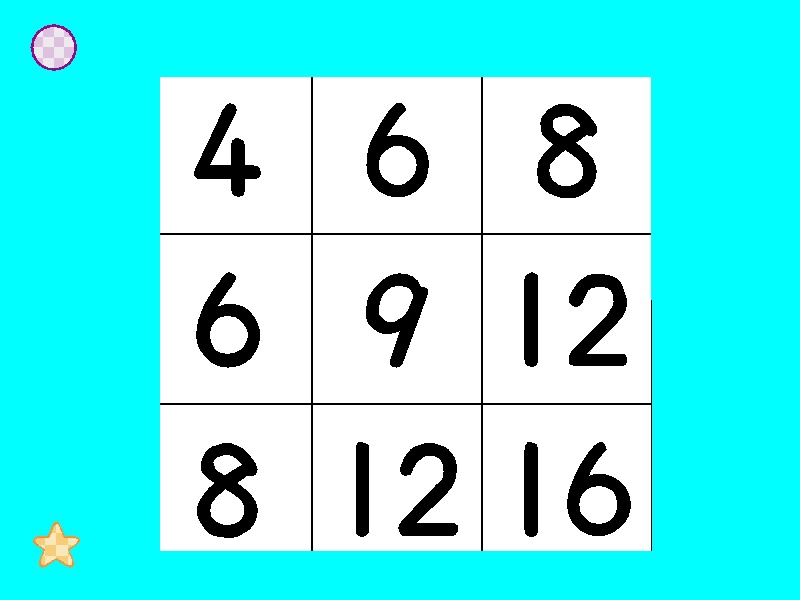

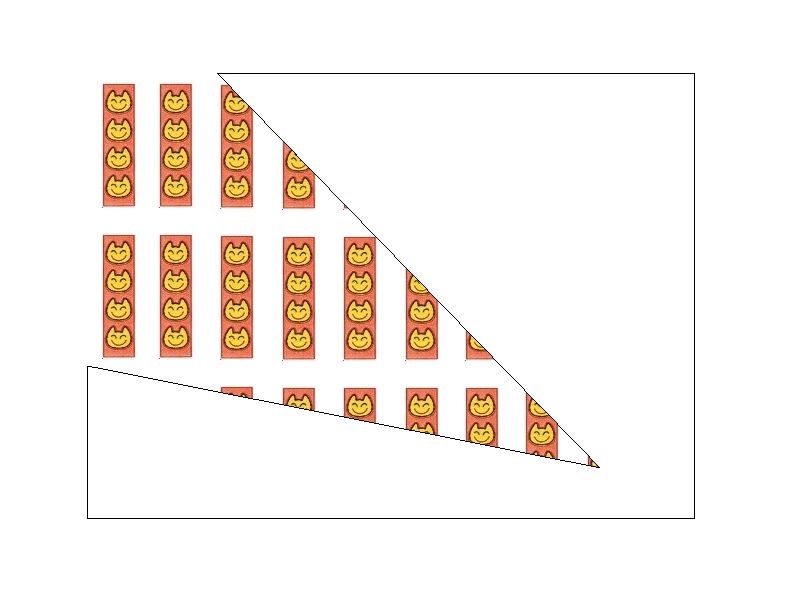

「初項1、公差2、項数6、末項11の等差数列の和」は、図のような6段のピラミッドに並べた正方形の数を求める場面に置き換えることができます。

図にして問題化する方法は、子供にとって具体的な場面にした方が問題をイメージしやすくなるとともに、教師にとっても図に描き込ませることで着想や思考の過程が見取りやすくなります。教材化するときにはお勧めの方法です。

この求め方には、下記のような多様な方法があります。

①正方形を1枚ずつ数える。計36こ。

②「ガウスの計算」で求める。上から正方形を移動させて12枚の3列(1+11=12、3+9=12、5+7=12)作る。12×3で36こ。

③6段のピラミッドの中に、3段のピラミッド(1+3+5=9)が4つ組み合わせた形と見る。9×4で36こ。

④一本の直線で縦に分割し、移動させて正方形にする。6×6で36こ。

これらの他にも求め方がありますが、このように多様な求め方があるにも関わらず、この図を提示して「工夫して求めましょう」と子供に投げかけても、①に取り組む子がほとんどで、②や③が2~3人程度、④はほぼいないという状態が起きることが多いです。

その要因として、「全部でいくつなのか知りたい」という気持ちが起きなかったり、ピラミッドに並べた正方形を観察する時間が足りなかったりするまま問題を解いたり、「工夫して」がどういうことを指すのか子供にとって曖昧なことが挙げられます。

そこで、スクプレを使って、ピラミッドの一部だけが提示されるような教材を作りました。このように、真ん中を切り抜いて見せる提示を「スポットライト提示」と名付けています。

スポットライト提示は、従来の隠す提示を発展させたものです。対象への興味・関心を高めるという隠す提示のメリットだけでなく、自然な流れで着目してほしい部分の観察に取り組ませることができるというメリットもあります。

本教材で着目してほしい部分は「1・3・5・7・9・11」という等差数列と「6段」です。等差数列に着目させることは、②の求め方のアイディアへつながります。「6段のピラミッド」に着目させることは、「全部で36枚ある」ことと「6段」を結び付けた「6×6」を④の求め方へとつながります。

授業の様子

タイルは何枚

まず、「正方形は何こ?」と板書し、スクプレの画面を提示しました。

それを見て、「先生、下の方もありますか?」とつぶやいた子がいたので、「見えない部分の下は、どんなふうになっていると思いますか?」とみんなに聞きました。

「ピラミッドの形かな?」「階段の形かも?」と子供たちは見えない部分を予想し始めました。

「では、下の方を見てみましょう。」と言って、スクプレの画面上の星をクリックしました。スポットライトの部分だけが下に移動していくことを知り、「え、そこしか見えないの?」と驚いています。

「やっぱりピラミッドの形だ!」

「一番上は1こで、一番下は11こだった。」

「6段のピラミッドだ。」

と次々に声が上がりました。でも、すぐに、スクプレの画面が真っ黒になりました。

「1、2、3、4、…」と指差しながら数えていたAさんが、「先生、もう一回、見たいです!」と訴えました。

そこで、もう一度見せた後に、予想で構わないので正方形の数を全員に聞くことを告げました。

もう一度見終わった後、正方形の数を聞いてみると、「29」「30」「36」「37」「38」「39」「40」に分かれました。以前にも書きましたが、立場が決まると確かめてみたくなるものです。また、自分と違う答えがたくさんある場合は尚更です。

「では、全部見えているピラミッドのワークシートを配付します。どうやって数えたか、分かるように描き込んてください。」

子供たちはワークシートを受け取ると、黙って正方形の数を数え始めました。

「36こだ!」「惜しかった…。」

と数え終わった子から声か聞こえます。

子供たちのワークシートの描き込みを見てみると、2段のピラミッド(1+3=9)が9つ組み合わせた形と見た「4×9」、3段のピラミッド(1+3+5=9)が4つ組み合わせた形と見た「9×4」、一本の直線で縦に分割し移動させて正方形にした「6×6」がありました。

かけ算の式が出できた要因として、何度かピラミッドを観察しているうちに、ピラミッドの正方形の並び方の構造を理解したことと、「簡単に数えたい」という気持ちが沸いたことが挙げられます。

そこで、黒板にかけ算の式(「4×9」「9×4」「6×6」)だけを書き、「こんな式を書いていた子がいたんだけど、どうやって求めたか分かるかな?」とみんなに問いかけ、考える時間を取りました…。

※教材の作り方~スポットライト提示(多角形)~

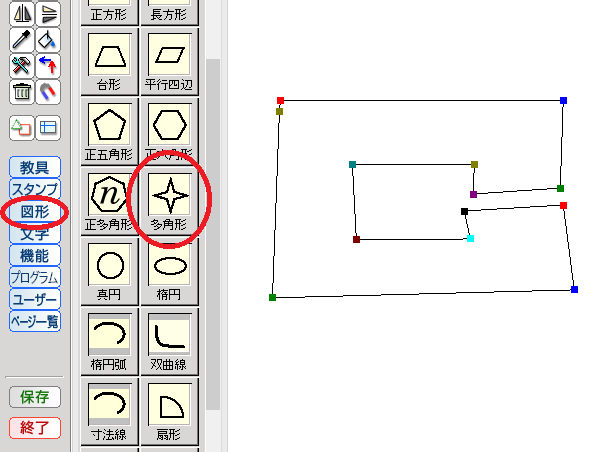

上の教材は、「多角形」を使って真ん中を切り抜いたような図形(スポットライト提示)を作成し、その図形を「アニメ」を使って移動させています。「アニメ」の設定の仕方は第4回で紹介しましたので割愛します。

ここでは、「多角形」を使ったスポットライト提示の作り方を説明します。

まず、左の方にある「図形」をクリックし「多角形」を表示させ、「多角形」のアイコンをクリックします。キャンパス上で「C」のような図形をイメージしてドラッグしながら左クリックをして頂点を決定し、だいだいの形が出来たら右クリックします。このとき、頂点は少し多めに作るのがコツです。頂点の削除は後でできますが、後で追加はできないからです。

次に、「Ctrlキー」と「Altキー」を押しながら左クリックして余分な頂点を削除したり、辺を真っすぐに整えたり、「C」のような図形の色を黒に設定したりします。

最後に、「C」のような図形の一番狭い辺同士をぎりぎりまで近づけて完成です。

上の教材のように、画面全体が隠れるようにしたいときは、図形を移動させて角の頂点の位置をもっと離れた場所に設定すると作成できます。

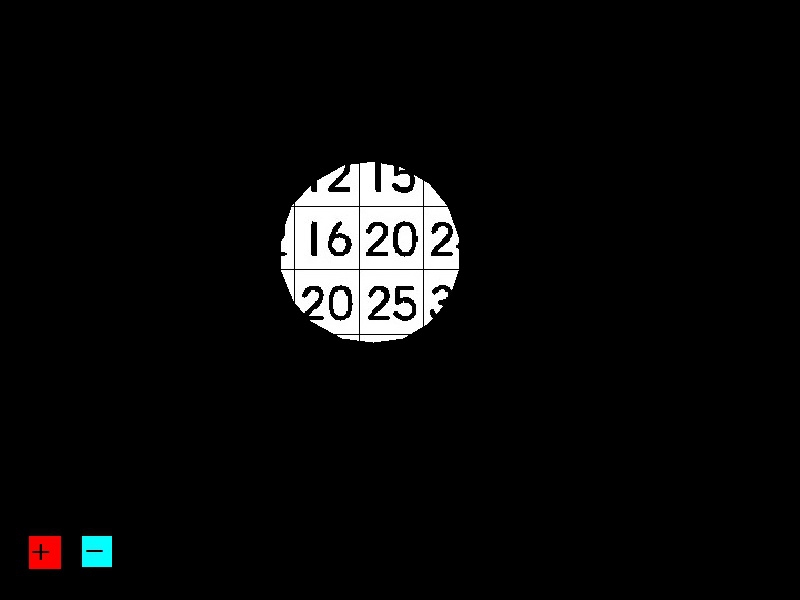

なお、下で紹介する円の形のスポットライト提示は、よく見ると20角形になっています。多角形の下に円を敷き、その円をなぞるように頂点を決定したので、かなり円に近くなっています。

関連するお勧め教材(スポットライト提示の教材)

- 小2算数 全部でいくつ

かけ算の教材です。一部だけを見せるスポットライトの提示を使って、子どもから「もっと大きくしたい」「動かしたい」などの言葉を引き出します。2のかたまりが4つあることを表現させていきます。星マークはスポットライトの拡大縮小です。移動は黒い部分をドラッグすると動きます。 - 小3算数 九九表(スポットライト)

九九表の教材です。一部だけを見せるスポットライトの提示を使って、どうして九九表と考えたか引き出すことができます。子どもから「もっと大きくしたい」「動かしたい」などの思いに対応できるように、スポットライトは、移動・拡大・縮小させることができます。 - 小3算数 これは何(九九表)

九九表の教材です。九九表の一部だけを拡大して提示しています。乗法のきまりを根拠に九九表だと気付かせます。表はドラッグして移動させたり、星をクリックして縮小させたりすることができます。また、丸をクリックすると、周りの枠を消すことも可能です。 - 小3算数 何十をかける計算 ★

何十をかける計算の教材です。4×3×10について、一部しか見えないように提示することで、子どもたちから全部を見たいという気持ちを引き出します。また、見える部分は自由に動くように設定しているので、それを子どもに動かさせることで、どうしてそこを見たかったか聞き出すことができます。 - 小3算数 21×13のブロック図 (スポットライト提示)

2ケタ×2ケタの筆算の教材です。スポットライト提示にすることで、子どもから「動かしたい」「縦を知りたい」「横も見たい」などの言葉を引き出すことができます。スポットライトの部分は、黒い部分をドラッグすると移動します。 - 小4算数 どんな四角形ができるかな?

「いろいろな四角形」の教材です。三角形と四角形を重ねた時に、どんな四角形ができるか考えさせる教材です。予想させた後、ドラッグして画面上で重ねて確かめられるように作りました。回転ボタンを押すと15度ずつ回転します。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、3年「円の中の三角形」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

南部町立名川南小学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事