子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第3回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回の単元は4年「分数」です。

「どちらが大きいの?」を引き出す

4学年では、「簡単な場合についての大きさの等しい分数があること」の学習をします。数直線上に表した分母の違う複数の分数について位置が等しいことから大きさが等しい分数を見つける活動を行いますが、あらかじめ数直線のかかれたワークシートを使うため、どうしても受け身の学習になりがちです。

そこで、授業では、分数の大きさをイメージするために、子ども自ら数直線を使って考えたり説明したりする場を創るようにしたいものです。そのために授業の導入で「どちらが大きいの?」という問いをもたせることがポイントになります。

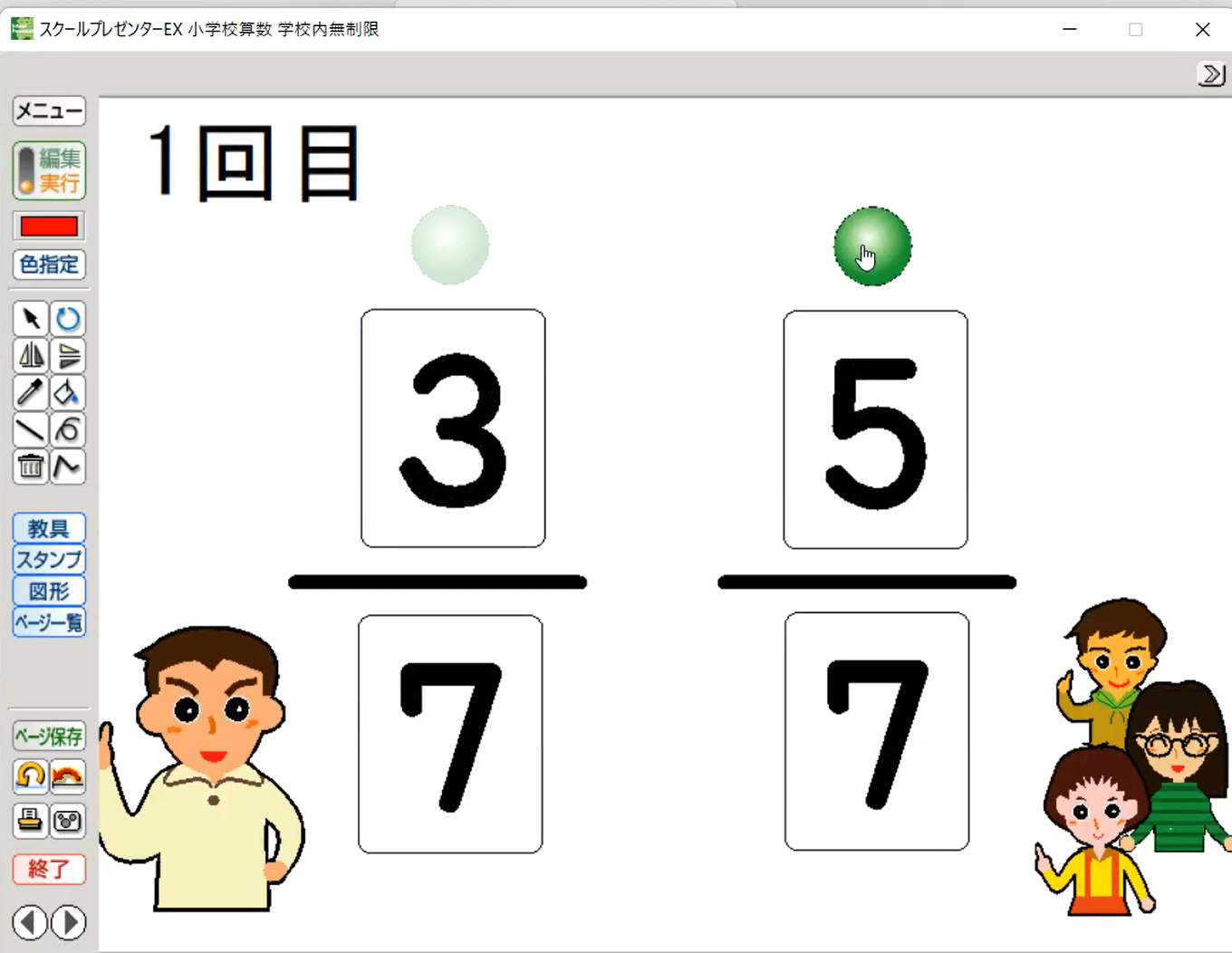

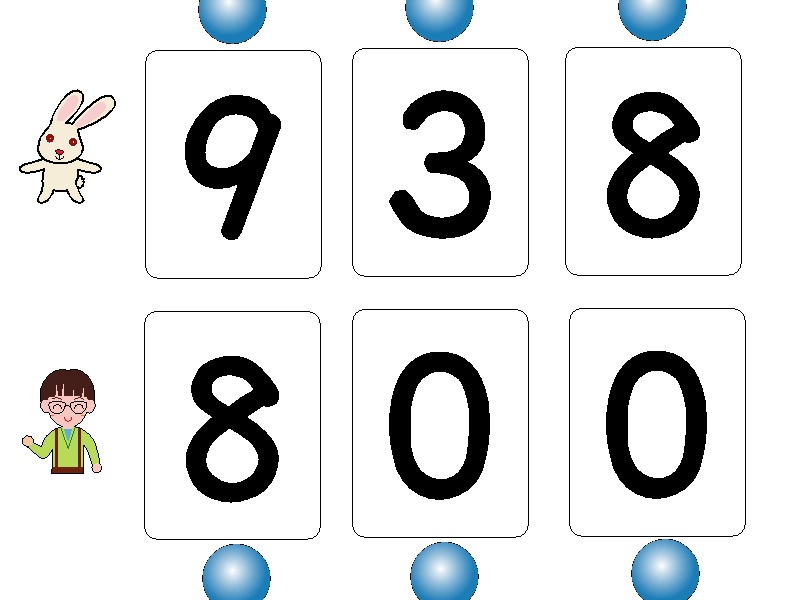

このような問いを子どもから引き出すために、スクールプレゼンター(以下スクプレ)を使って、「先生と分数スロットマシンで勝負」という教材を作りました。ボタンをクリックすると分母や分子の数字がスロットマシンのように変化し、さらにクリックすると数値が決定します。問いを引き出すため子供にも操作させますが、出る数値は予め意図的に設定しています。子供が「どちらが大きいの?」と迷う場を創り、その問いを解決するために、数直線を使って考えたり説明させたりします。

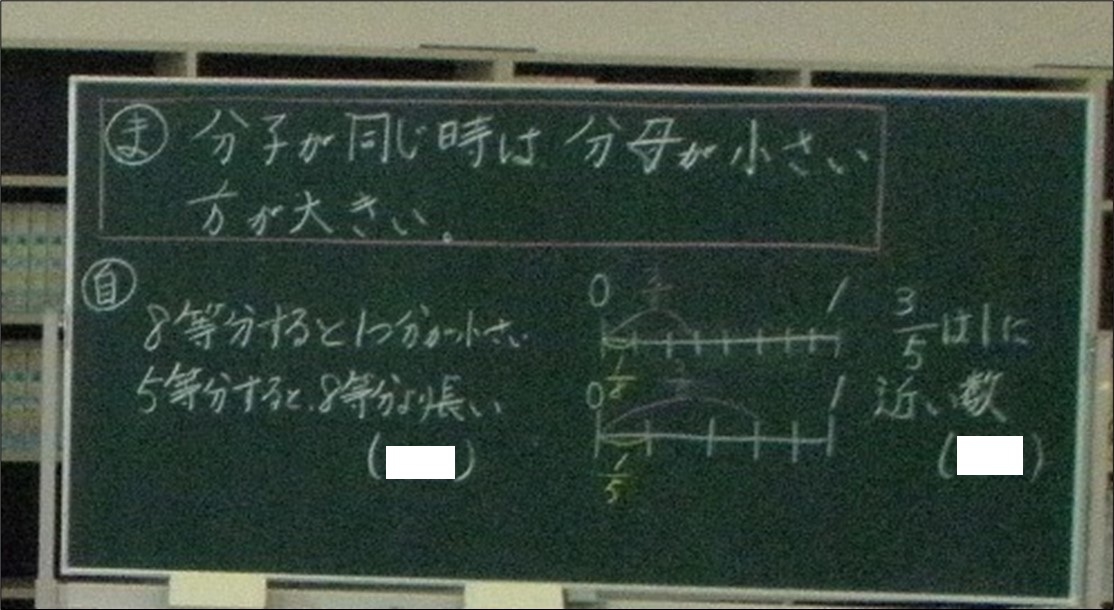

授業の様子

先生と分数スロットマシーンで勝負(1回目~4回目)

「これから分数を使って『大きい方が勝ち』というゲームをします。先生対みんなで勝負です。」

まずは、ルール確認も兼ねて、既習の分母が同じ場合から始めました。分母がどちらとも「7」で、分子の数値が動いています。先生が先にボタンをクリックすると、「3/7」が表示されました。この「3」はあらかじめ設定したものですが、子供にはそう見えません。

「先生と勝負したい人?」

と尋ねると、先生と勝負という言葉と、スロットマシンのボタンを止めてみたいという気持ちのせいでしょう、全員が手を挙げました。Aさんを指名しました。

Aさんがタイミングを見計らってボタンをクリックすると、「5/7」になりました。この「5」もあらかじめ設定したものですが、子供にはそう見えません。

「勝ったー!」と子供たちは大喜びです。

「どうして勝ったと言えるの?」と聞くと、Bさんが説明してくれました。

「だって、分子が大きかったから。」

本当は「分母が同じときは」が必要ですが、そのまま「分子が大きいと勝ち」と黒板に書き残しておきました。次の問題を解いたとき、この表現では合わないと気付いて子供たちか修正したいと動き出す場が生まれると考えたからです。足りない部分を教師が教えることは大事ですが、子供たち自ら気付いて直すのはもっと大事なことと考えます。

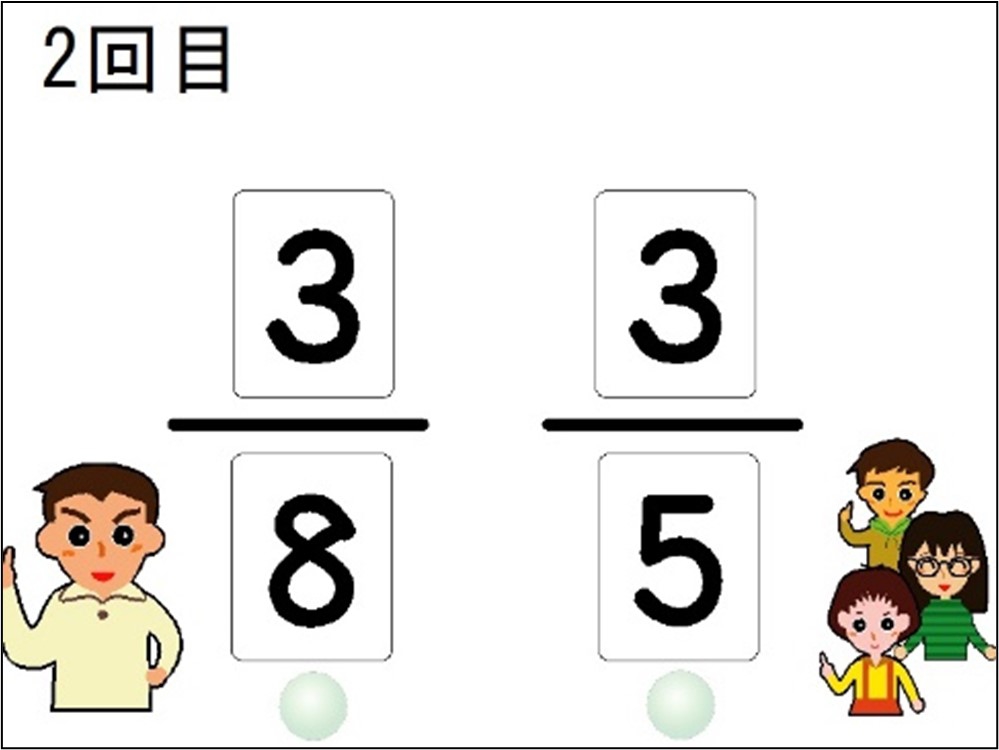

「悔しいな、もう一回やりましょう。今度はこれです。」

「え!」

さっきと違い、分子がどちらとも「3」で動かず、分母の数値が動いていることに子供たちは驚いたようです。

先生が先にボタンをクリックすると、「3/8」になりました。この「8」もあらかじめ設定したものですが、子供にはそう見えません。

「先生と勝負したい人?」と尋ねると、分母の違う分数の大きさ比べが初めてだからでしょう、半分くらいの子が手を挙げました。ノートに向かって何かを書き始めながら挙手しているCさんを指名しました。

Cさんがタイミングを見計らってボタンをクリックすると、「3/5」になりました。この「5」もあらかじめ設定したものですが、子供にはそう見えません。

それを見て、「勝ったー!」という大喜びの声の中に、「これ、負けたんじゃない?」という小さな声が混じって聞こえました。

授業では、このような小さな声を聴き逃さないことがとても大切です。友達と考えが違うときに、「自分の考えは合っているかな?もう一度見直してみよう」や「どうして友達はそう考えたのかな?」などの「問い」が生まれるからです。「勝った」と考えた人と「負けた」と考えた人それぞれに挙手させ、2つの考えがあることを子供たちに分からせました。

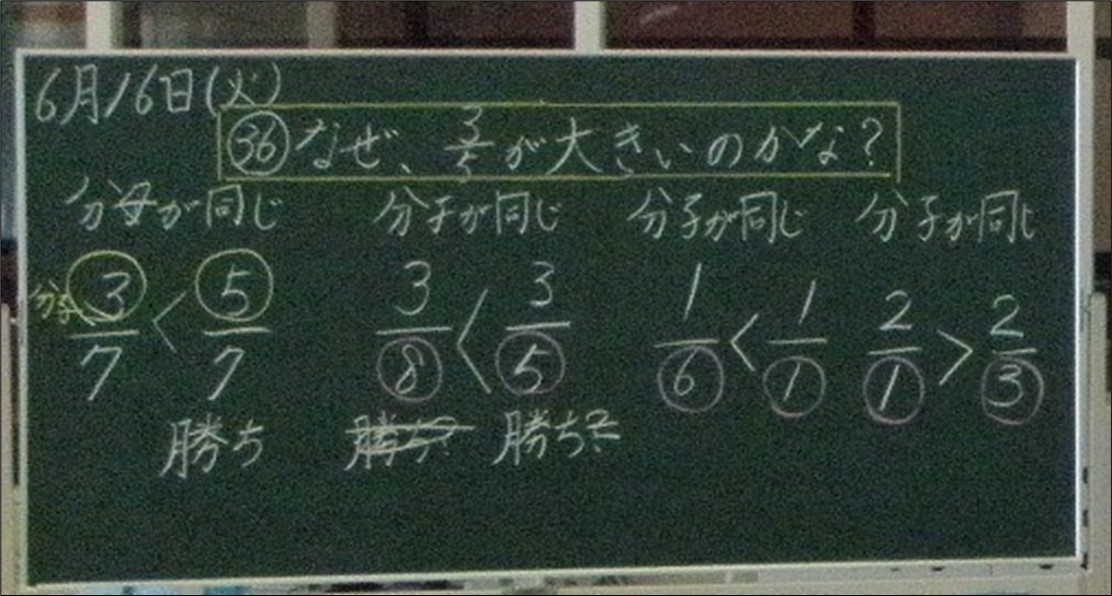

「3/5の方が大きいから勝ったと思っている人が多いけど、3/8の方が大きいから負けたと思っているも10人以上いるね。どうしよう?」と悩む様子を見せていると、

「3/5の方が大きいわけをノートに書きたいので時間をください。」という子が出てきました。

「どちらが大きいかな?」と板書する予定でしたが、子供たちは「自分たちが勝ったということを説明したい」と強く思っていると感じ、予定を変更して「なぜ、3/5が大きいかな?」と板書しました。こちらの方が子供たちの疑問や思いに寄り添えたと思いました…

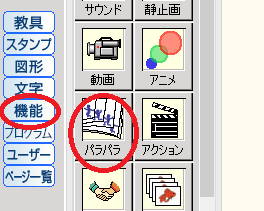

※教材の作り方~「パラパラ」の活用~

この教材のスロットマシンのように変化する部分は「パラパラ」を使って作りました。

右の方にある「機能」をクリックすると「パラパラ」が表示されます。

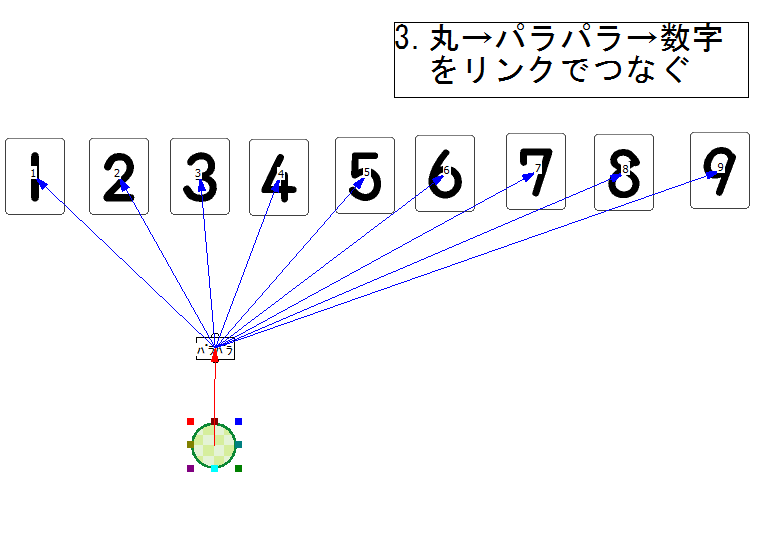

まず、1から9までの数字カードとボタンを画面に置きます。

次に、「パラパラ」を画面に置き、「ボタン→パラパラ→1→パラパラ→2…→9」の順で結びます。結んだ順で数字カードは表示されます。

デフォルトでは、1秒間隔で次のカードが表示され、繰り返しはされません。設定を変えたい時は、「パラパラ」の上で右クリックして「プロパティ」から変えることができます。

参考までに、上で紹介した4年「分数」の教材は、0.1秒間隔(最小値)、2998回(最大値)で設定しました。

関連するお勧め教材のダウンロード

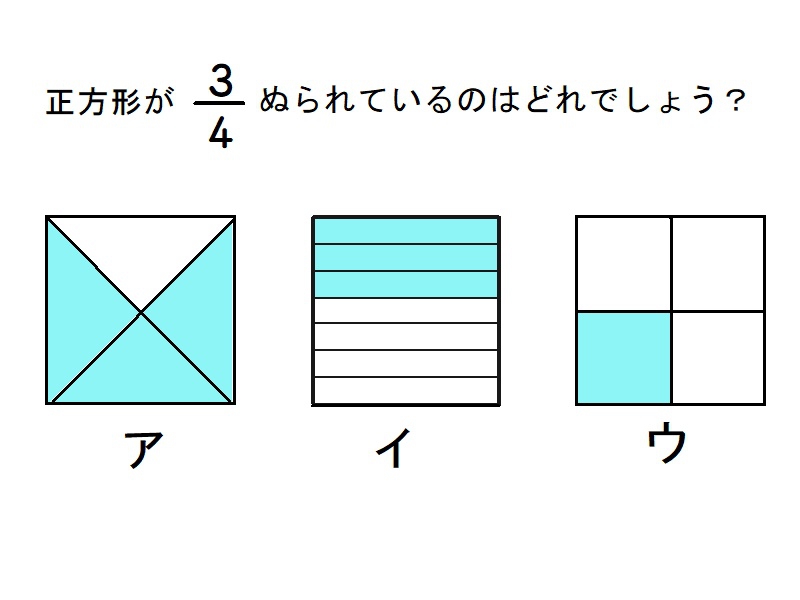

- 小3算数 4分の3はどれ?

分数の教材です。4分の3だけ塗られている正方形がどれかを考えさせます。平成19年の全国学力学習状況調査Aー2の問題を参考にして作りました。正方形の部分は簡単に着色することができるように設定しているので、誤答を生かしながら理解させていくことができます。 - 小4算数 1より大きい分数

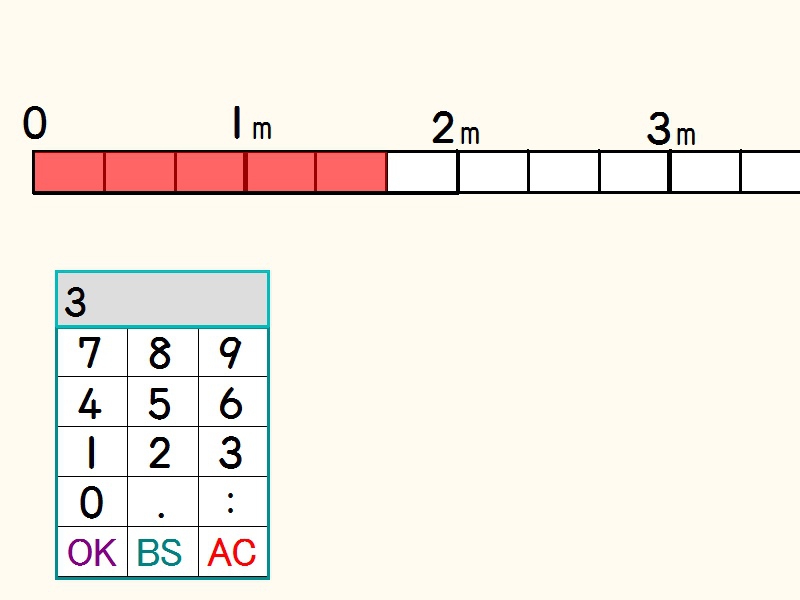

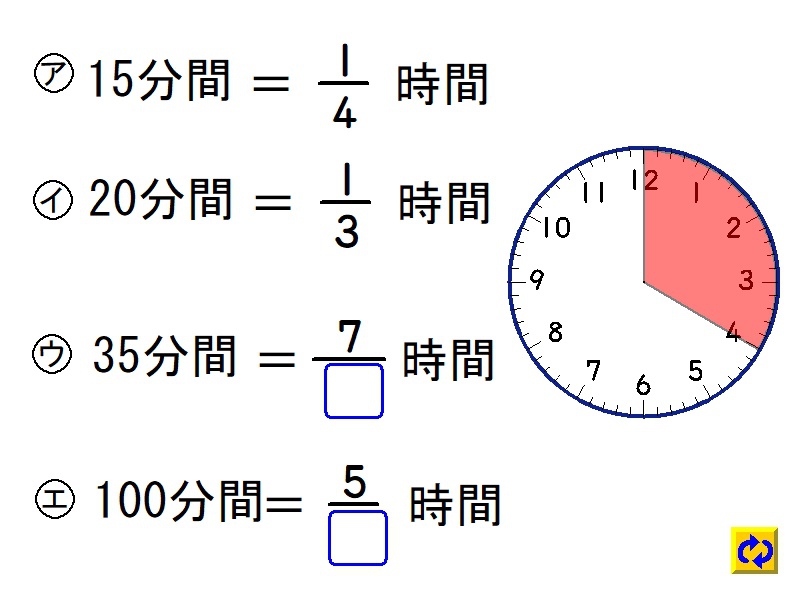

1より大きい分数の教材です。苦手な子が多いので、図を使って繰り返し確認できるようにしました。「赤いテープの長さは?」と長さを数値で表したり、「2と5分の1メートルってどこ?」と位置を考えさせたりする活動ができます。SPテンキーで数を入力すると1メートルが等分されます。また、赤いテープは自由に長さを変えることができます。 - 小6算数 時間を分数で表すと

時間を分数で表す教材です。考える手立てになるように時計の文字盤を設置し、扇形の部分は自由に動かせるようにしました。空欄をクリックすると答えが表示されます。分母を60で求めた場合は約分すると等しいなることや、文字盤から簡単に求められることを気付させることができます。 - 小2算数 大きい方が勝ち

数字カードで大きい数を作る教材です。パラパラの機能を使ってスロットマシーンのように数字カードが動きます。近くにある青いボタンを押すと、数字カードが止まります。先生対クラスや代表の子同士など、ゲームを通して大きい位を大きくした方がいいことに気付かせることができます。数字カードの桁数を変えれば、1年生や3年生でも使うことができます。 - 小3算数 三角形くじ

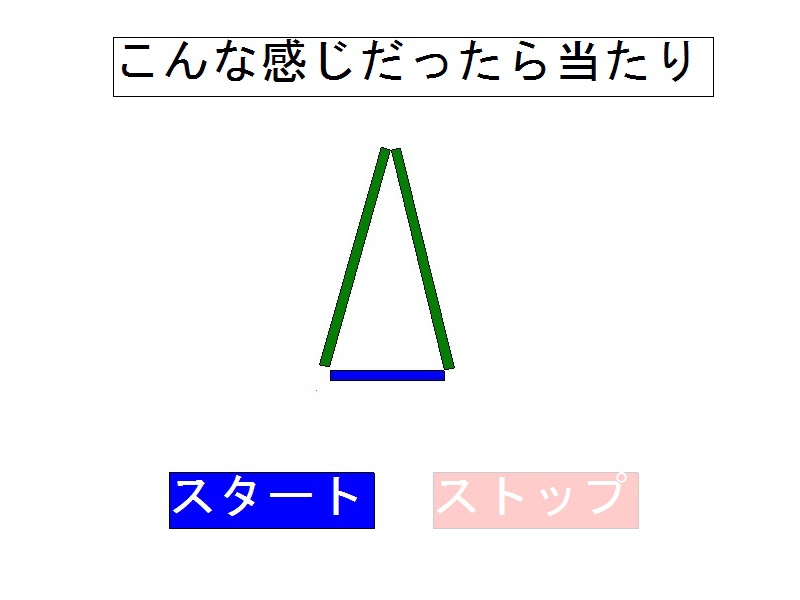

「三角形」の導入教材です。多くの導入は目的なく三角形を作るところから始まりますが、この教材ではくじびきのために三角形を作るという目的をもった構成活動ができます。また、課題を「こんな感じだったら当たり」としたことで、どうして当たりだと思ったか発表させる中から、辺に着目した内容を引き出せるようにしています。 - 小4算数 こぶたたぬききつねねこ

あまりのあるわり算の教材です。緑色のボタンを押して、100番目に出る動物は何かを考えます。最初から100番目は難しいので、10回目など小さい数から考えさせるとよいでしょう。緑色のボタンを押すと、途中で止めることが可能です。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、3年「植木算」の単元を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

南部町⽴名川南⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約600ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事