子供の問いを引き出す(26) 対称の中心を探す活動:6年「対称な図形」 スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり(第33回)

算数用アプリ「スクールプレゼンターEX(以下スクプレ)」を使って子供の問いを引き出す算数授業の実践紹介。今回は、6年「対称な図形」を取り上げます。

点対称の学習の再考

動画「小6算数 点対称の中心を探そう」

図形の学習の基本的な流れは、幾つかの図形を観察し、それらの構成要素に着目しながら共通する性質を見出し、図形の定義や性質を明らかにし、その定義を基に弁別や作図をする順番で構成されています。

教科書を見ると、線対称はこの流れで構成されていますが、点対称は少し違い、図形の定義がすぐ提示されます。対称の軸(線対称)はその図形を象った紙を折って重ねればすぐ見つけられますが、対称の中心(点対称)は見つけるのが難しく、点対称の性質を教えてから探させた方が見つけやすいためだと思われます。しかし、点対称でも、図形の学習の基本的な流れの順にした方が図形の定義の理解が深まるのではないでしょうか。

そこで、スクプレで、下記の要素を意識した対称の中心を探す活動ができる教材を作り、授業に臨むことにしました。

- デジタル教材にすることで、試行錯誤が気軽にできるようにする。

- 任意の位置で、自在に図形を回転できるようにする。

- 回転前と回転後が比べられるようにする。

- 頂点を記号で表示できるようにする。

授業の様子

単元の導入では、「A」「D」「E」「M」「N」「S」「Z」の中から当たりを見つけるという学習に取り組ませました。子供たちは、縦か横に半分に折るとぴったり重なる形になることから、「A」「D」「E」「M」が当たりであることに気付くことができました。

2時間目には線対称の定義や性質、3時間目には線対称の作図を学習しました。本時は4時間目です。

まず、電子黒板にある児童の振り返りを提示しました。

『Nも当たりだと思います。わけは、180度回転するとぴったり重なるからです』

これを見て、次のようなつぶやきが上がりました。

「なるほど!ぐるっと回すと重なりそう。」

「先生、これ確かめてみたい!」

子供たちの意欲が高まったようなので、スクプレで作った教材を提示し、

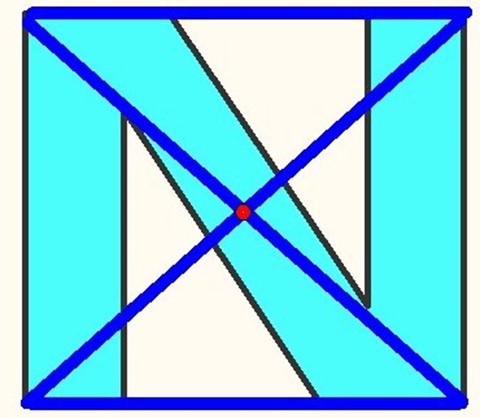

「この赤いピンをNの上の置くと、そこを中心にNをぐるっと回すことができます。こんな感じに…」

と留めピンを刺しNをぐるっと回したところ、Nがずれました。

「あれ?おかしいな…」と困った様子を見せていると、

「先生、僕にやらせてよ!」

と何人かが手を挙げました。でも、1人目の子も、2人目の子もうまく重なりません。どんどん手を挙げる人が増え、ほとんどの子がやりたいと手を挙げました。

「このピンを刺してぐるっと回してぴったり重なる場所を『対称の中心』と呼びます。画面のNを印刷した紙をあげるから、対称の中心の見つけ方をかいてくれますか?」

わざと教師が対称の中心を見つけられない様子を見せ、子供たちが「やってみたい」という気持ちを引き出しました。

対称の中心の探し方を発表させました。

<Aさん>

Nを長方形だと見なして、 対角線で結ぶ。交わった点が対称の中心。

<Bさん>

半分に2回折って、交わったところが対称の中心。

<Cさん>

Nの頂点を全部結んで、交わったところが対称の中心。

これらの中から画面上でできるAさんとCさんの点を確かめてみました。

「うわっ、重なった!」

「ぴったりだ!」

「でも、どうしてこの方法で見つけられるのかな?」

子供たちが点対称の性質の方へ興味を持ち始めてきました…。

※教材の作り方~「留ピン」の活用~

-

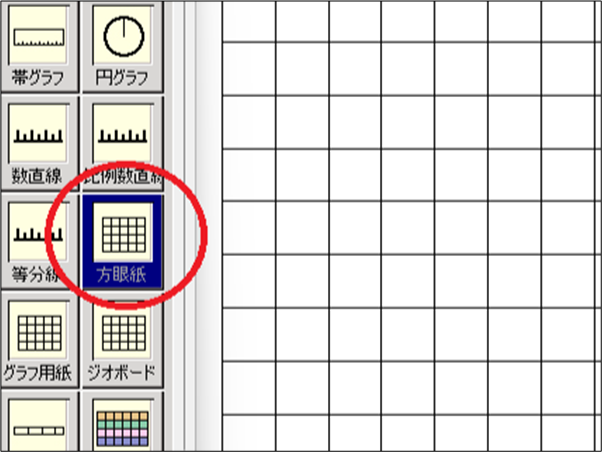

1.教具>方眼紙を選択

-

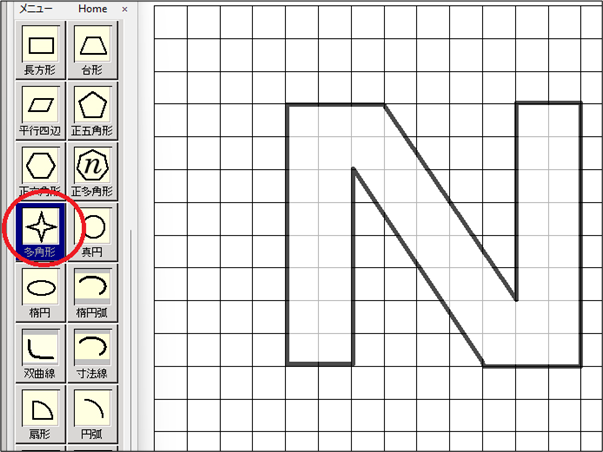

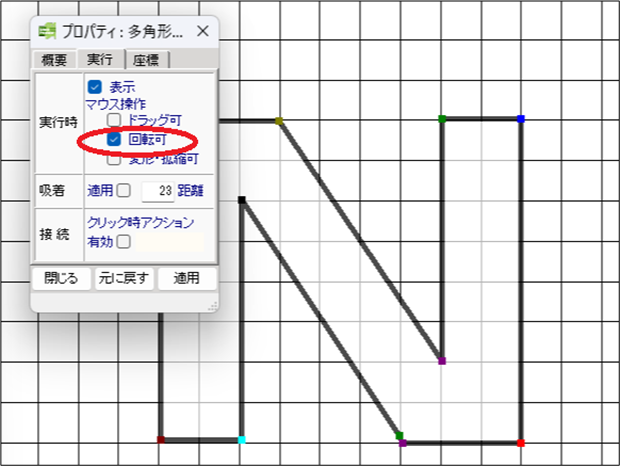

2.図形>多角形でNを作成

-

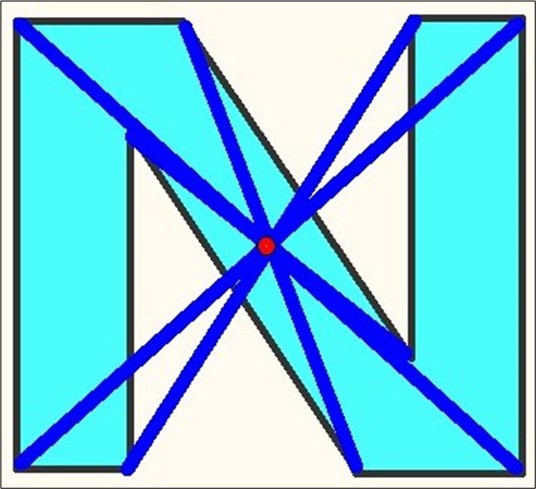

3.「回転可」にチェックを入れる

-

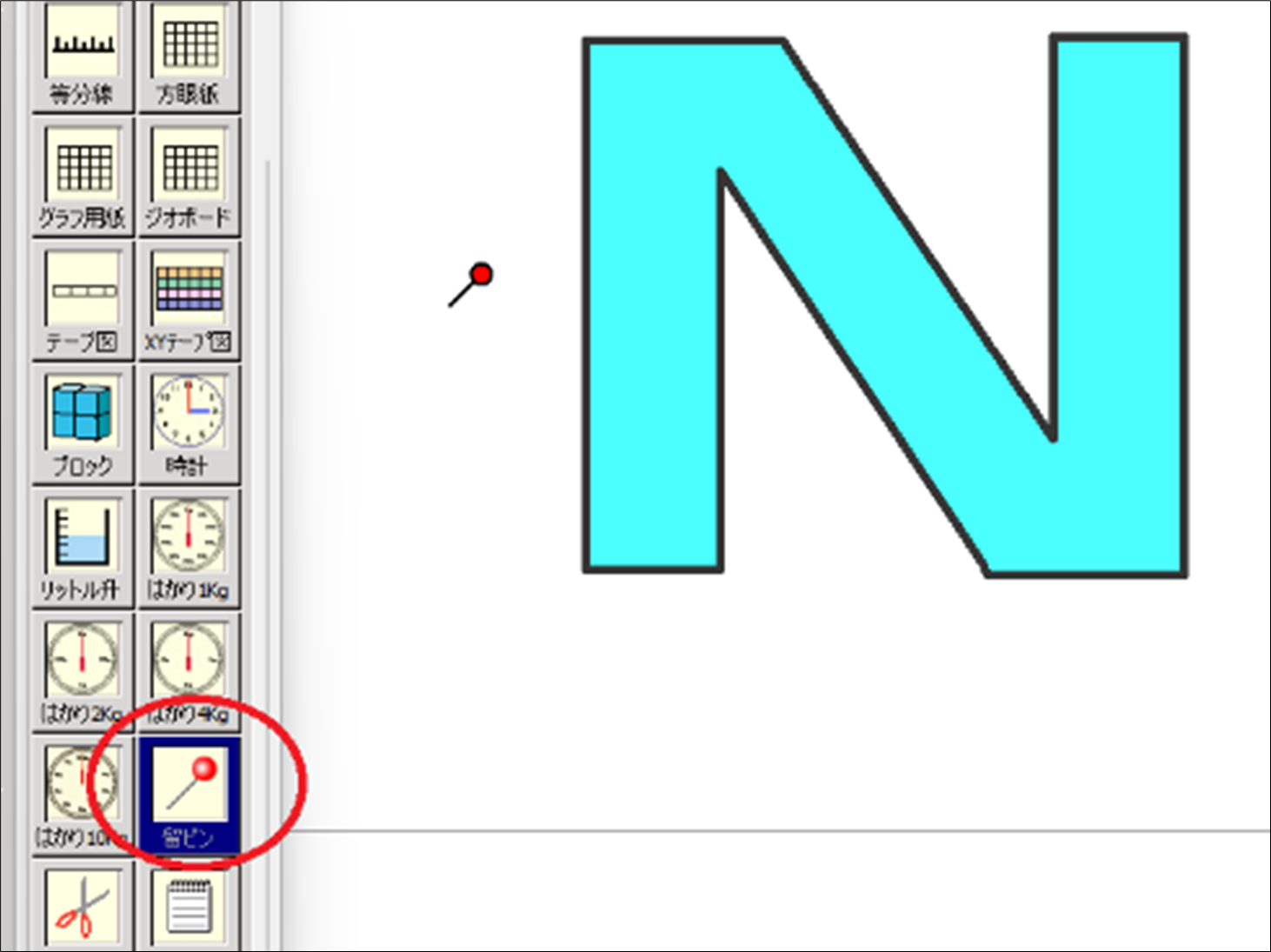

4.教具>「留ピン」を画面に配置

今回の教材は、「留ピン(通称:虫ピン)」を使っています。

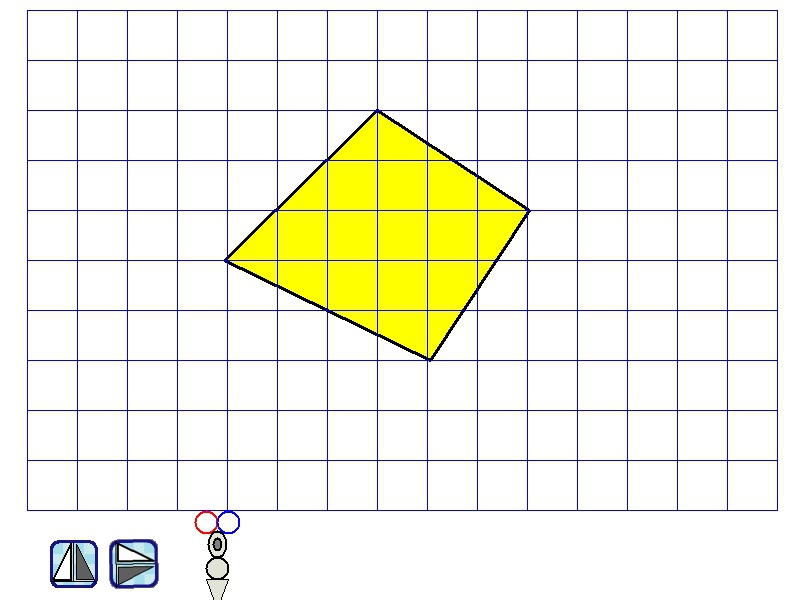

留ピンを図形やスタンプなどの上にを置くと、実行画面でそれらを自在に回転させることができます。

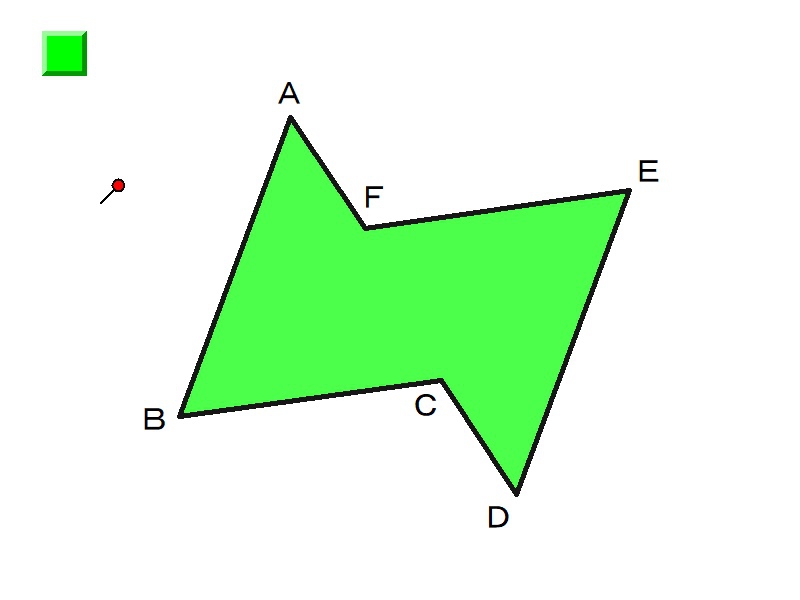

上の教材はその機能を活用して作った、図形に点対称の中心と思われる位置に留ピンを刺し、回転させて確かめる教材です。

作り方は下記の手順になります。

- スクプレの編集画面で、「教具」の中から「方眼紙」を選び、画面に配置します。

- 「図形」の中から「多角形」を選び、「N」の文字になるように画面に配置します。多角形の使い方は第9回の「スポットライト提示(多角形)」を参照ください。頂点を多く作っても後で消せるので、配置時にクリックしながらだいたいの「N」の形を作って、あとで調整するのがコツです。

- 「N」の文字の図形の上で右クリックしてプロパティを開き、実行のタブをクリックし、「回転可」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

- 別の頁に「N」をコピペし、水色にします。そして、「教具」から「留ピン」を選び、画面に配置します。

- 実行画面で、「留ピン」を「N」の上に移動し、Ctrlを押しながら頂点をドラッグすると回転すれば完成です。なお、上の教材では、元の「N」の元の位置が分かるように、4のときに「N」を2回コピペします。

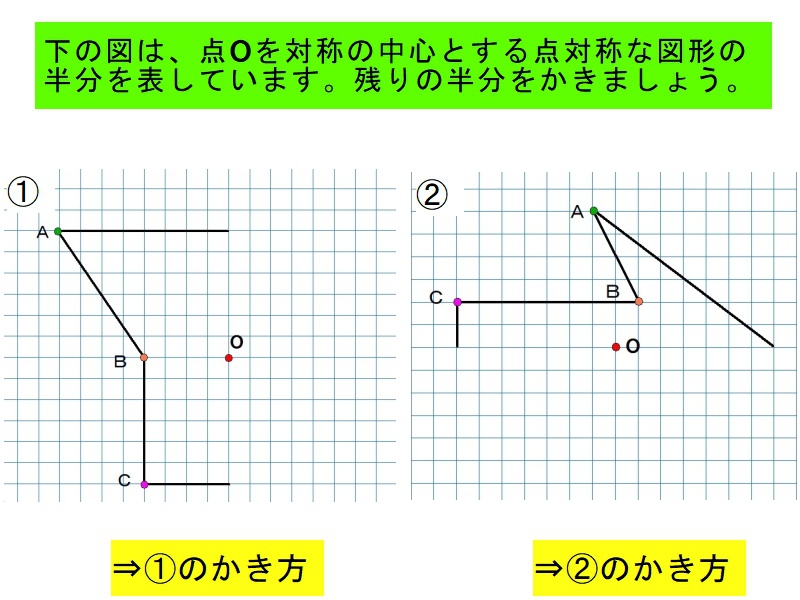

お勧め教材(線対称や点対称の教材)

①小6算数 線対称な形にしよう

線対称の教材です。図形の頂点をドラッグして、線対称の形にします。「はさみ」機能で切って2つにし、ぴったりに重なるか画面上で確かめることができます。デジタル教材なので、気軽に試行錯誤できます。

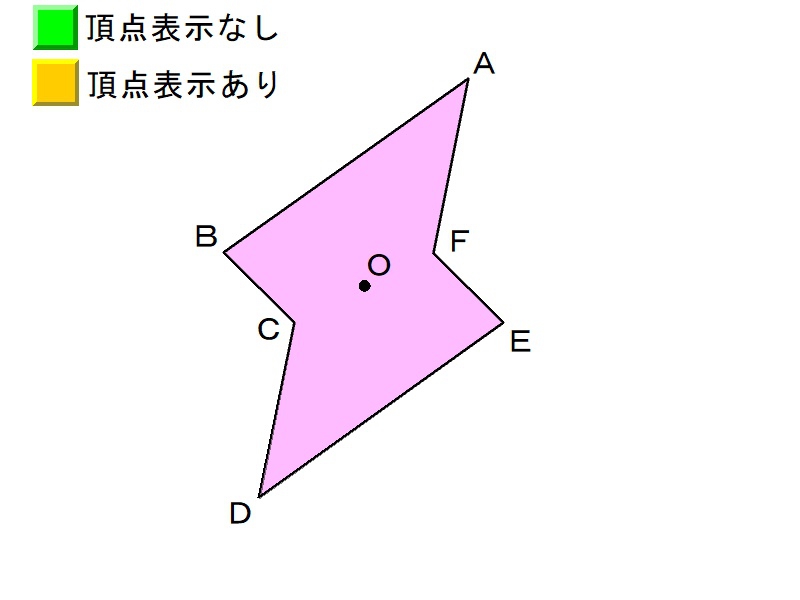

②小6算数 点対称な図形(対応する点)

点対称の教材です。対応する点の理解が難しい児童用に作りました。まず、「頂点表示あり」を使って、30°ずつ回転させ、対応する頂点を理解させます。児童のイメージが高まったら、「頂点表示なし」で取り組ませます。対応する点が見えれば、対応する角や辺は簡単になります。

③小6算数 点対称の中心を探そう(適用題)

点対称の教材です。試行錯誤しながら対称の中心を探す活動ができます。虫ピンを刺すと、図を回転させることができます。

授業の様子で取り上げた「点対称の中心を探そう」の適用題として使えます。

④小6算数 点対称な図形のかき方2

点対称な図形の作図の教材です。線対称な図形と勘違いして作図してしまう児童に向けて作りました。頂点を明記することと、作図を1つずつ提示することで、点対称な図形の作図の描き方の理解を促します。1頁目はそのままワークシートとして使えます。

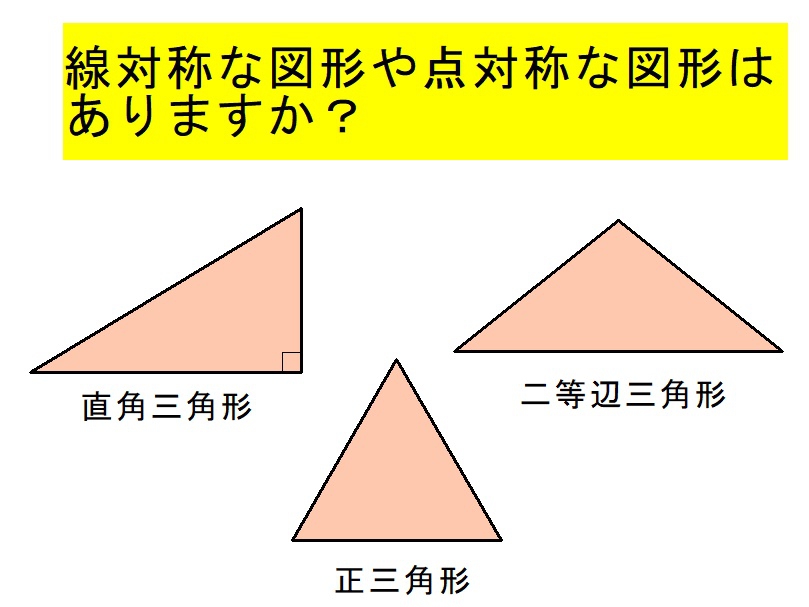

⑤小6算数 三角形の対称性

対称の教材です。いろいろな三角形の対称性を調べます。線対称は「はさみ」で切って重ねることで、点対称は「留めピン」を刺して回転させることで確かめることができます。このまま印刷してワークシートとしても使えるので、実際に切って操作させることも可能です。

こちらも是非ダウンロードして使ってみてください。次回は、2年「ひき算」を取り上げます。お楽しみに!

種市 芳丈(たねいち よしたけ)

階上町立道仏⼩学校 教頭

ICTを活用した算数授業に取り組んでいます。特に、「スクールプレゼンター」は10年以上使っていて、お気に入りのアプリの1つです。自分の作った教材が下記のサイトに約670ファイルほどあります。

スクールプレゼンター教材共有サイト「スクプレ道場」(※2025.3にクローズしました。)

関連記事

- 番外編「ICTを活用した図形パズル教材~子供の困ったに寄り添う~」

- 子供の問いを引き出す(27) きまり発見を楽しむ:2年「引き算」

- 番外編「ICTを活用した乗法九九の指導」

- 子供の問いを引き出す(25) 手ごたえのある問題を:6年「分数の計算」

- 子供の問いを引き出す(24) 式と図を関連付ける:5年「体積」

- 子供の問いを引き出す(23) 夢中になる計算:4年「式と計算」

- 子供の問いを引き出す(22) 数学史からの教材:4年「いろいろな国のわり算の筆算」

- 子供の問いを引き出す(21) 数学史からの教材(かけ算の筆算):3年「格子かけ算」

- 番外編「『4コマ提示』を使った算数授業」

- 子供の問いを引き出す⑳ 「緑表紙(尋常小学算術)」の教材:5年「杉成算」

- 子供の問いを引き出す⑲ 「式の表現と読み」の教材:3年「点字ブロックのブロックはいくつ」

- 子供の問いを引き出す⑱ 動きのある教材4:2年「三角形と四角形」

- 子供の問いを引き出す⑰ 動きのある教材4:5年「図形の面積」

- ⼦供の問いを引き出す⑯ 少しずつ見せる提示:3年「1けたをかけるかけ算」

- 番外編「全国学力・学習状況調査の算数の問題のスクプレ化」

- 子供の問いを引き出す⑮ 動きのある教材3:5年「速さ」

- 子供の問いを引き出す⑭ 数字カード:6年「分数のかけ算」

- 子供の問いを引き出す⑬ 算数手品2:4年「1けたでわるわり算」

- ⼦供の問いを引き出す⑫ スポットライト提示2︓2年「かけ算(九九表)」

- ⼦供の問いを引き出す⑪ 動きのある教材2︓3年「表とグラフ」

- 番外編 GeoGebraを活用した算数授業:3年「円と球」

- 子供の問いを引き出す⑩ 算数手品:4年「変わり方」

- 子供の問いを引き出す⑨ 困っている場面に注目させる︓4年「九九の範囲を超えるわり算」

- 子供の問いを引き出す⑧ 不完全なものを提示︓3年「目盛りが足りない」

- 子供の問いを引き出す⑦ 図形の動的提示:3年「どんな三角形が見えたかな?」

- 子供の問いを引き出す⑥ スポットライト提示︓4年「正方形は何枚?」

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方② 動かせるワークシート

- 番外編 Jamboardのワークシートの作り方①

- 子供の問いを引き出す⑤ くじ引き:3年「三角形」

- 子供の問いを引き出す④ 筋道を立てて考える教材:5年「長方形に分けると」

- 子供の問いを引き出す➂ 動きのある教材:3年「エレベーター(植木算)」

- 子供の問いを引き出す➁ 意図的な数値を設定:4年「分数」

- 子供の問いを引き出す① 違い探し:4年「位置の表し方」

- <新連載>スクールプレゼンターで問いを引き出す算数授業づくり[第1回]

この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事

学校の危機管理

学校の危機管理 世界の教育事情

世界の教育事情 科学夜話

科学夜話 今どきの小学生

今どきの小学生

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事