単学級小学校での学級経営の1年~夏休み中の8月に取り組んでおきたいこと(7)

夏休みが段々と残り少なくなってきました。「冬休みまで、さあ頑張ろう!」という気持ちができるだけ長続きするように、少しずつ準備しておきたいものです。今回も、「遠足・集団宿泊的行事」の準備や指導のポイントを取り上げたいと思います。

北海道公立小学校 教諭 深見 智一

そもそも、何のための学校行事か?を考えてから準備をすすめたい…

私自身の自戒も込めてですが、教職経験年数が増えるに連れ、または、勤務校での勤務年数が長くなるにつれて、宿泊的行事に限らず、学校行事全般で「例年通り」という思考パターンが強化されていくように思います。もちろん、「こうやれば、このポイントをおさえれば、うまくいく」という自信をある程度持てるようになることは重要だと思います。

一方で、惰性に流されるような感覚をもって、指導にあたっているのではないかと、気づくこともあります。そんな時に、「そもそも、この行事は何のためにやっているのだろう?」という目的にふと立ち返る(いつの間にか「省察」している)重要性に気づかされることがあります。このバランス感覚を一人で保つことがなかなか難しいので、学校行事をチームで担当するということは大切だと考えています。

この学年・学級で、今年度の宿泊的行事でめざすことは何か?

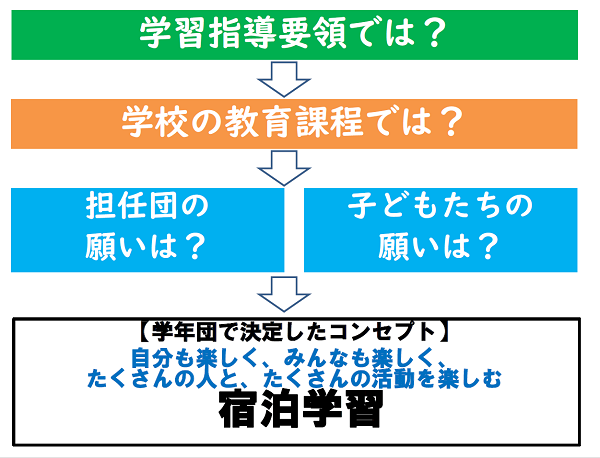

図1 教職員もできるだけパッと言えるようなコンセプトに…

学習指導要領に基づいて、それぞれの学校で「遠足・集団宿泊的行事」のねらい(目標・目的など様々な呼ばれ方があるかと思いますが…)が設定されていると思います。それをもとに、学年団で教員も児童もみんなが共通理解できるような言葉にねらいを置き換えてみる作業が大切だと思っています。もっと簡単にイメージしやすくすると、「引率する教職員のスローガン」と考えてみても良いかもしれません。

私が単学級の学級担任だったときのある年の宿泊研修では、図1のコンセプトを共有しました。この年のコンセプトの一つは、「楽しむ」ということでした。活動の大前提で、これについては誰もが異論がありません。

もう一つは、『「個」と「集団」の関係に気づく機会になってほしい』ということを願っていました。自分だけ楽しめれば良いということでもなく、自分と仲が良い「自分たち」が楽しめれば良いということでもありません。子ども同士の人間関係が広がればいいなあ、みんなが楽しめるようにすればどうしたらよいだろう?と考えてほしいなあ、そんな視野の広がりをもてるような機会になればと考えました。通常の学級の担任である私だけではなく、普段から子どもたちの様子について理解がある特別支援学級の担任や、サポートで引率にあたる教務主任や管理職とも話し合ってこのような形になりました。もちろん、子どもが主体の学校行事になっていたかという別の論点はありましたが、そのときの学級の状況にあったコンセプトの共有を行うことができたと考えています。

宿泊的行事を通して、単学級ならではの学級の課題を解消していこうと取り組んでみた…

このようなプロセスを経て、どんな指導をしたらよいかを考えていました

このようなコンセプトを考えるように至ったのは、単に教師の願いだけではなく、学級や児童の実態、子どもたちの願いを確かめるというプロセスを経ていました。

単学級では、児童同士の「人間関係の固定化」という課題が生じやすいと言われています(松田 2012)。人口が少ない地域では、保育園や幼稚園・こども園など、小学校入学前から一緒の環境で生活していることも珍しくありません。それでいて、クラス替えがないと、変化があるのは学級担任だけで、中学校、場合によっては高校までほぼ固定化されたメンバーということも考えられます。私が担任していた学級でも、少なからずそのような傾向があることが、前担任からも引き継がれ、私自身もそう感じていました。今回の宿泊研修では、そういう課題を解決するきっかけにしたいという教員の願いが含まれていました。

そこで、児童に前もって教員側の願いを率直に話しました。子どもたちにとっては、「誰と一緒に活動するのか」ということは、最も関心の高いことかもしれません。以下の点を確認しました。

- 宿泊研修の活動では、宿泊研修用の班を決めて、その班ごとに行動したり、宿泊する部屋ごとにすべての活動を一緒に行動したりというスタイルをとる予定はないということ

- 活動ごとにグループのメンバー構成は、その都度変えるようにすること

- 先生が決めるところもあれば、みんなで話し合って決めたりする場面もあるということ

- 日常の学校での生活班での活動もあえて取り入れ、学校生活と連動するようにしたり、メンバーの変化に敏感な児童が安心して参加したりできるようにも配慮すること

子どもたちなりにイメージしていた宿泊研修像とは違ったようで、はじめは「えっ?」という感じもありましたが、準備をすすめ、実際に活動する中でそのようなねらいも体感的に理解できるようになっていったようです。「いつもと違う友達と楽しめた」「宿泊研修だけじゃなくて、学校でも話せそう」と振り返っている子どもたちもおり、宿泊研修のコンセプトを明確にすることで、児童側のメリットがあることも分かりました。教師側のメリットについては、次回ご紹介したいと思います。

深見 智一(ふかみ ともかず)

北海道公立小学校 教諭

書籍等で取り上げられることがあまり多くない1学年につき1学級の単学級の学級経営、複式学級の学級経営について、これまでの実践や量的調査の結果をもとに、効果的な実践例を発信していきたいと考えています。

同じテーマの執筆者

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

関連記事

- 単学級小学校での学級経営の1年を振り返って[15]

- 単学級小学校での学級経営の1年~3月の卒業式に向けて大切にしたいこと[14]

- 単学級小学校での学級経営の1年~12月の学級経営で大切にしたいこと[13]

- 単学級小学校での学級経営の1年~11月の学級経営で大切にしたいこと[12]

- 単学級小学校での学級経営の1年~11月の学級経営で大切にしたいこと[11]

- 単学級小学校での学級経営の1年~秋の文化的行事に向けて取り組んでおきたいこと[10]

- 単学級小学校での学級経営の1年~10月の学級経営で大切にしたいこと[9]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み明けの9月に取り組んでおきたいこと[8]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み中の8月に取り組んでおきたいこと[6]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み前の7月に大切にしたいこと[5]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み前の6月後半・7月に大切にしたいこと[4]

- 単学級小学校での学級経営の1年~学習指導で6月に大切にしたいこと~[3]

- 単学級小学校での学級経営の1年~5月GW明けに大切にしたいこと~[2]

- 単学級小学校での学級経営の1年~4月の学級開きで大切にしたいこと~[1]

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望