単学級小学校での学級経営の1年~11月の学級経営で大切にしたいこと(12)

給食の時間、先生方は子どもたちにどんな指導をされていますか? 配膳、待ち方、おかわり、後片付けなどいろいろと考えなくてはならないことは多くあります。 学校行事なども落ち着いてきた中で、少し見直せるきっかけになれば...と思い、取り上げてみたいと思います。

北海道公立小学校 教諭 深見 智一

単学級の小学校では、やはり学級担任が担わなくてはならない…

文部科学省の働き方改革事例集では、必ずしも教員が担わなくてもよい業務の一つに「給食時間の指導」が挙げられていました。スリムにできることはスリムにしていけるのが望ましいと私も考えています。

ただ、単学級の小学校では、学級担任を受け持っていない教員は、多くありません。配置されていても、お休みの教員の代わりにクラスに入ることも多くあります。また、児童数や学級数の関係で、スクールサポートスタッフや学習指導員が配置されていない学校もあります。そのような事情もあって、学級担任が給食に関わる指導をすることがごくごく当たり前となっています。

一番大切にしていたこと「食べる時間を十分に確保する」

担任しているときに、給食の時間に何を一番大切にしていたかを考えると、「食べる時間を十分に確保する」ことです。そのためには、配膳・後片付けをスムーズに行う必要があります。私は、年度初めは、子どもたちと一緒に盛り付けをしたり、配ったりして、手を出し、口を出して、スピードアップが図れる方法を教えていきました。早く準備ができれば、たくさん食べる時間が十分にある、そうすれば、おかわりしたい児童もゆとりをもって食べられる、食べるのに時間がかかる児童もあせらず食べることができる、と良いことだらけだと思います。子どもたち自身が、手際よくやることのメリットを実感していくとさらに良くなっていきます。ただし、急いでいるなかでも、安全面(熱いもの)や衛生面にも気を配るように子どもたちに声かけはしていました。

二番目に大切にしていたこと「ちょっとした『食育』の時間に」

学級担任をしている時には、給食指導も含めて、できるだけ教師の負担を減らして、子どもたちが自律的にできるような仕組みになることを理想として学級経営をしていました。給食当番のシステムも含めて、軌道に乗ってくると、子どもたちにある程度任せることができるようになります。そうすると、給食を食べている間に、ちょっとした「食育」をできるようになります。もちろん、学級活動でそういった時間が設定されていることもありますが、給食の時間であれば、日常的に身近に行うことができるものです。

私が低学年で多くやっていたのは、ごくごく簡単なことですが、「メニューにかかわるクイズ」です。「今日のカレーライスに入っている『具』は何でしょう?」というクイズのような感じです。

とくに、低学年の場合は、家ではなかなか食べる機会がなく、給食で初めて食べるというメニューもあります。例えば、「今日の切り干し大根の中には、3つの具が入っています。分かる人?」と聞くと、最初は、「家で食べたことがないから食べない」と食べるのをためらっていた児童も、「え?なんだろう?」とちょっと気になります。また、正解を発表したり、教師が「しょうゆのちょっと甘めの味だよ」と説明をしたりすると、「それなら食べられる」という児童も少しずつ出てきます。こういうことを毎日繰り返していくと、家で食べたことがないメニューでも、「先生、これは何が入っているんですか?」と前向きに尋ねてくる児童も増えてきます。

高学年では、生の大根ではなく、干した大根を使っているのはなぜか?という問いかけをすると、保存食の歴史や地域の文化などにも視野を広げることができます。黙食の期間中は、タブレット端末で答えられるようにして、早く給食を食べ終えた児童の時間調整にも役立てていました。

栄養教諭や養護教諭との連携も大切

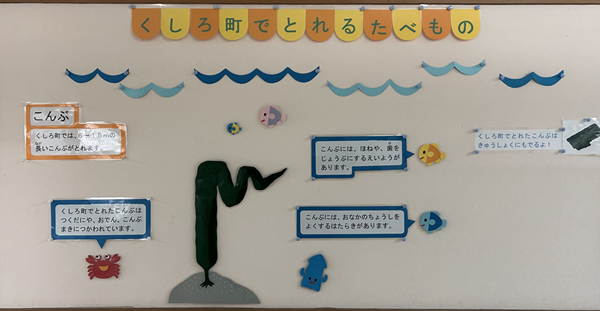

給食に関わるクイズを出して、「答えは、校内のどこかに掲示されています」というのも効果的です。写真は、養護教諭が地元の食材に注目できるように作ってくださった掲示物です。

給食便りや校内の掲示にも、給食に関わる情報が載っていることが多くあります。私が、短い時間でも、ちょっとした「食育」の小話をするようになったのは、子どもたちが給食を楽しい時間にしてほしい、いろいろな味を給食の機会を通して知ってほしいという思いがあったことも理由の一つです。それ以上に、栄養教諭や調理員さん、養護教諭など給食に関わる方が、それぞれ給食に対する思い入れを強く持って仕事をしておられることを直接知る機会があったことがきっかけとなっています。単学級小学校とはいえ、様々な連携なしに学校の業務をすすめていくことはできない、いろいろな方の思いを受け止めて、学級の児童の目の前に立って指導している学級担任の立場があるのだということを忘れないようにしたいと思います。

深見 智一(ふかみ ともかず)

北海道公立小学校 教諭

書籍等で取り上げられることがあまり多くない1学年につき1学級の単学級の学級経営、複式学級の学級経営について、これまでの実践や量的調査の結果をもとに、効果的な実践例を発信していきたいと考えています。

同じテーマの執筆者

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

関連記事

- 単学級小学校での学級経営の1年を振り返って[15]

- 単学級小学校での学級経営の1年~3月の卒業式に向けて大切にしたいこと[14]

- 単学級小学校での学級経営の1年~12月の学級経営で大切にしたいこと[13]

- 単学級小学校での学級経営の1年~11月の学級経営で大切にしたいこと[11]

- 単学級小学校での学級経営の1年~秋の文化的行事に向けて取り組んでおきたいこと[10]

- 単学級小学校での学級経営の1年~10月の学級経営で大切にしたいこと[9]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み明けの9月に取り組んでおきたいこと[8]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み中の8月に取り組んでおきたいこと[7]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み中の8月に取り組んでおきたいこと[6]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み前の7月に大切にしたいこと[5]

- 単学級小学校での学級経営の1年~夏休み前の6月後半・7月に大切にしたいこと[4]

- 単学級小学校での学級経営の1年~学習指導で6月に大切にしたいこと~[3]

- 単学級小学校での学級経営の1年~5月GW明けに大切にしたいこと~[2]

- 単学級小学校での学級経営の1年~4月の学級開きで大切にしたいこと~[1]

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望