幼保小連携から、幼保小協働にしよう~初めての給食も学びの時間~(その1)

4月、今年もドキドキ・ワクワクしながら、期待と不安を胸に小学校へ入学してきた1年生の姿がありました。今回、1年生を担当される先生に向けて、一昨年と昨年の1年生を担任した経験をもとに、幼保小接続から幼保小協働へ至るまでの話をしたいと思います。

(※文中に出てくる「個」という表現は、そこにいる子どものことを指します。その場にいるのは、その子だけなので、個という表現を使っています。)

兵庫教育大学附属小学校 箱根 正斉

まず、幼保小の連携について、幼稚園や保育園で学んだ姿と育ちを小学校の教育課程にどうつないでいくか、幼稚園や保育園と小学校における接続のあり方について考えてみます。

小学校に入学すると何もできないかのように扱われてしまい、「手はお膝・お口チャック」しまいには、「小学校は、幼稚園と違います。こんなところなんだよ」と指導する姿が見られました。

今は、小学校におけるスタートカリキュラムと幼稚園・保育園におけるアプローチカリキュラムの考え方が徐々に広がり、教育課程をどのようにつないでいくかについて議論され、考え実践されるようになりました。

私もその影響を受けて、幼保小の連携を図り、接続を考え実践してきた一人です。

そこで、幼保小連携ではなく幼保小協働であるのだと思ったことを、今回紹介したいと思います。

幼保小連携①「子どもの経験でつなぐ」

まず、初めに入学式を迎え、その次の日から小学校生活はいよいよスタートします。

そして、スタートカリキュラムなるものが始まります。

スタートカリキュラムは、園での経験から小学校の学習へ円滑につなげていこうとするものです。

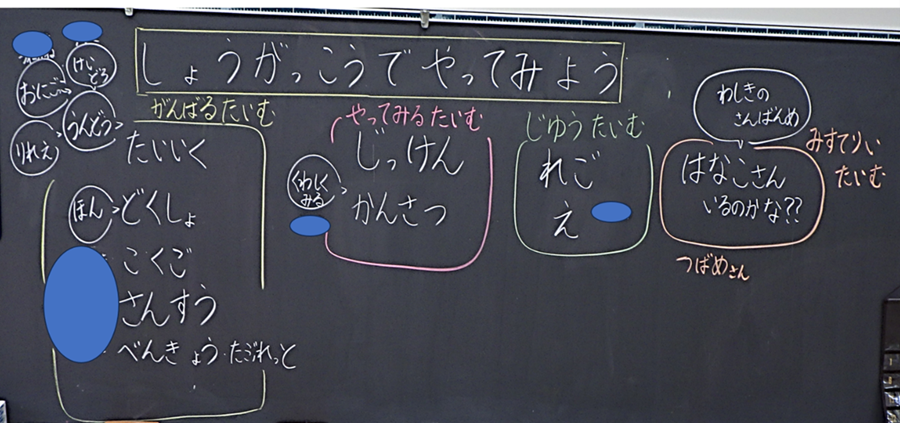

私が取り組んだのは小学校で「やってみたいこと」を聞くことでした。

そこで出てきたのは、体育(運動・おにごっこ・ケイドロ・リレーなど)、読書、国語、算数、勉強、タブレット、実験、観察、LEGO、絵を描く、などやってみたいことがたくさんありました。

そこで子どもたちの意見をもとに

「がんばるタイム」(教科学習)、

「やってみるタイム」(生活科)、

「ミステリータイム」(生活科「がっこうたんけん」)、

「自由タイム」(休み時間)

の4つに分類し、時間割に名前をつけて学習をスタートしました。

このように目の前の個の意見をもとに自分のやりたいことを出し合い、幼児期の経験を生かすことができる場所だということを意識して自ら学習に向かえるように実践しました。

ここで重要なのは、教師が〇〇タイムとして決めて進めてしまわないことです。

幼稚園や保育園の経験を出し合い、その個に「園での経験が生かせそうだ」「これならできそうだ」といった安心感を一人ひとりの個に持たせることができるかどうかが重要だと考えるからです。

その個の経験を出し合い、小学校の教育課程につなぐというのは、その個が自ら立ち上がることができるように個の育ちをつないでいくことなのです。

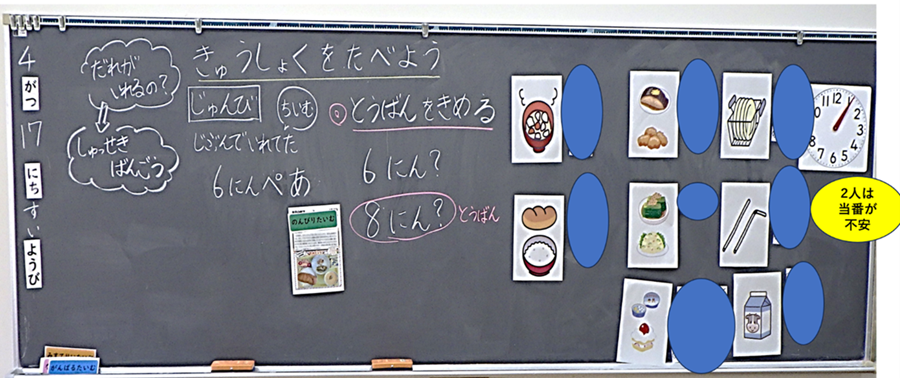

幼保小連携②「きゅうしょくをたべよう」

給食当番の練習をする個の姿

小学校に入学すると、給食が始まります。幼稚園や保育園では、お弁当のところもあれば給食のところもあり、配膳を自分たちで行っているところもあれば、先生が入れたものを配ってもらうところ、自分たちでとりにいくところなど、実に多様です。

そのため、以前の学校では、6年生にお手伝いに来てもらい、どうやってやるか手本を見ながら、徐々にやり方を覚えていく方法をとっていました。

今回は、入学したての1年生と給食をどうやって食べるか話し合い、自分たちでおかずやパン、ご飯などをお椀に入れて配膳する活動を考えて実施することにしました。

この授業を考えるにあたって、附属幼稚園の先生に相談しました。

園での経験を聞き、子どもたちがどこに不安を感じるか、どのように応えを出していくか、園での様子やその個の性格、特性を聞きながら、その子の姿を共有して活動案をいっしょに検討しました。

給食が始まる前日から、大食缶や中食缶など給食に使う食器や道具を朝から教室の後ろに並べておき、どんな役割があるか考えられるようにしました。

放課後には、給食の配膳をおままごとのように練習してから帰る個もいました。こうした学習環境を構成するだけで、子どもが学ぶ構えをつくることもできます。

そして、話し合いでは、誰が配膳するのかという話題になりました。

「全員でやるのは難しいから、24人をいくつかのグループに分けたほうがいい」という意見から、何人いるか声に出して確認し、24人を何人に分けるか考えるなど、算数の数の学習とつなげて実施しました。そして、24人を8人の3グループで給食当番をやってみることになりました。

8人グループで活動することが決まったため、そのグループで何の仕事をするか話し合う時間を取りました。すると、不安を感じる個が2人いました。その個が、どうするか教師は見守っていると、「何が不安なの?どこならできそう?」と関わる個が出てきて自分たちで互いの不安を共感的に聞きながら解決する姿が見られました。

結局、初日の当番は、全員でやることにしました。自分ができそうなところに自分のネームプレートを貼ったのですが、不安な個の2人は、仕事のところに貼ることはできませんでした。

その後の準備では、給食当番としての仕事はできませんでしたが、配膳を2回行い仲間の分まで働いていました。

また2回目以降では、「給食のテーブルふき」という仕事を見つけ、黒板に示されていない自分の仕事を自ら考え提案する姿が見られました。

実際にやらないからといって、学んでいないわけではありません。見ながら「どうやってするか」を学び、立ち上がるタイミングを計っているのです。このように給食当番は、ほぼ教師が手助けすることなく、自分たちでやりきる姿が見られました。

最初から、全員給食当番をできたわけではありません。その個の、その個なりのペースで経験を積みながら、できることを増やしていくこと、小学校生活に順応する姿を通して、その個の育ちを支えていくことが重要だと考えます。

園から上がってきた子どもたちは、実に多くのことができるのです。この実践から、「はじめてだから」「新しい場所だから、どうしたらいいかわからない」という不安がその個の中にあるため自ら存分に挑戦できないということがわかりました。

こういった姿が明らかとなったのは、附属幼稚園の先生と協働して活動を考えることができたからです。

今回の事例から小学校1年生の個が実は、けっこうできるということがわかってもらえたと思います。あとは、関わる大人がどのようにその力を引き出すか、自信をもって挑戦させることができるかだと思います。

次回は、幼小連携に向けた方法とその実践について続けて紹介します。

箱根 正斉(はこね まさなり)

兵庫教育大学附属小学校

個がくらしを見つめ、その個が育つことを考えて実践に取り組んでいます。個が立ち、協働し、探究する。個がくらしをつくり、個が生きる。

生活科・総合的な学習の時間を中心として、その個が自分の思いを膨らませながら、自らの願いを実現し、自己実現を更新していく。

そんな個の育ちを目指して実践しています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望