「授業のユニバーサルデザイン」の3要素⑨(第10回)

前回は、国語授業のユニバーサルデザインの技法を使って組み立てた授業をご紹介いたしました。今回は、この授業において行った仕掛けやその意図を解説していきます。

(第9回と第10回では、「授業のユニバーサルデザイン」化を目指した国語の実践紹介とその解説をいたします。第9回より連続して読むと、より意図が分かるはずです!)

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表 笠原 三義

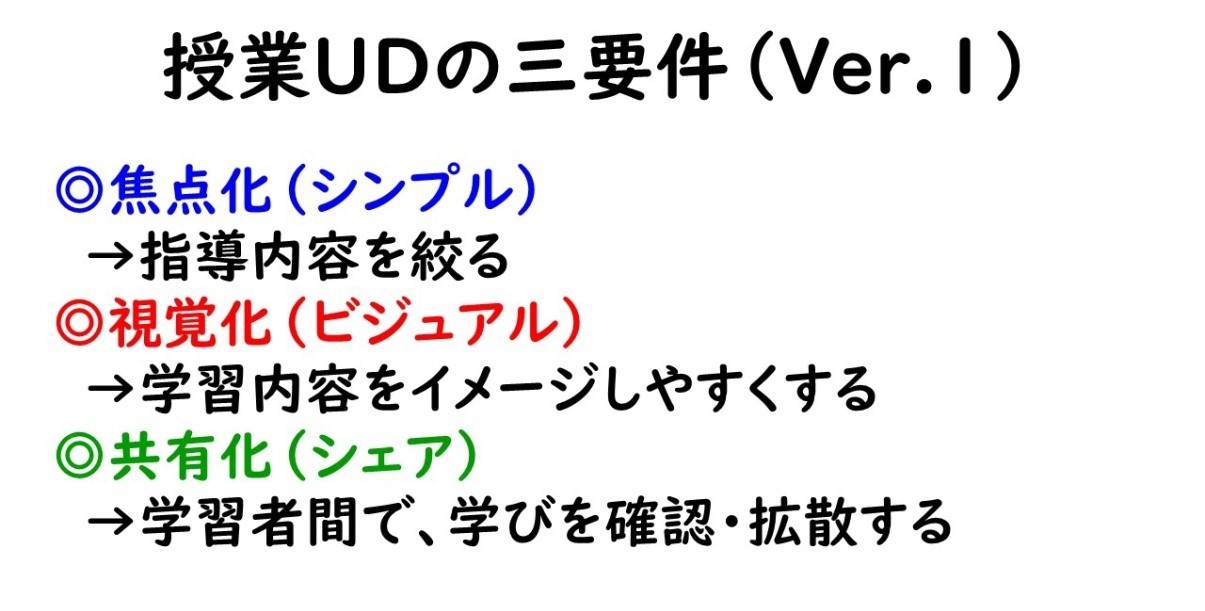

1 授業UDの三要件

スライド作成:笠原/桂聖 著「国語授業のユニバーサルデザイン」(2011年、東洋館出版)を参考に

前回は、国語の「たんぽぽ」の詩を扱った授業を紹介いたしました。

授業のユニバーサルデザイン化を図る際に、一番大切な視点は「焦点化」です。そもそも、何のために、何を教えるかということを明確にすることです。この「焦点化」には2種類あります。1つ目は教材研究や単元構成を考える際に、つまり授業以前に行われるゴールを明確にするという意味での焦点化。2つ目は授業の導入から徐々に子どもの声を拾いながらねらいに達するために仕掛けを利用して授業を収束させていくという意味での技術論としての焦点化です。

ゴールの明確にするには、私は子どもが授業の山場でどんな言葉を漏らしたらこの授業が成功かを考えます。今回話題にしているたんぽぽの授業では、この授業のゴールは、たんぽぽの詩でアナグラム探しをすることによって、名前アナグラムをつくりたいと思わせることです。ですので、「アナグラムって、面白い!」「組み替えたら、できた!」「他でもできないかな?」などの言葉を思わず漏らさせるように、授業を組んでいきます。

その授業を実現する際に、「視覚化」や「共有化」の視点を利用して、授業構成を考えていきます。

スライド作成:笠原

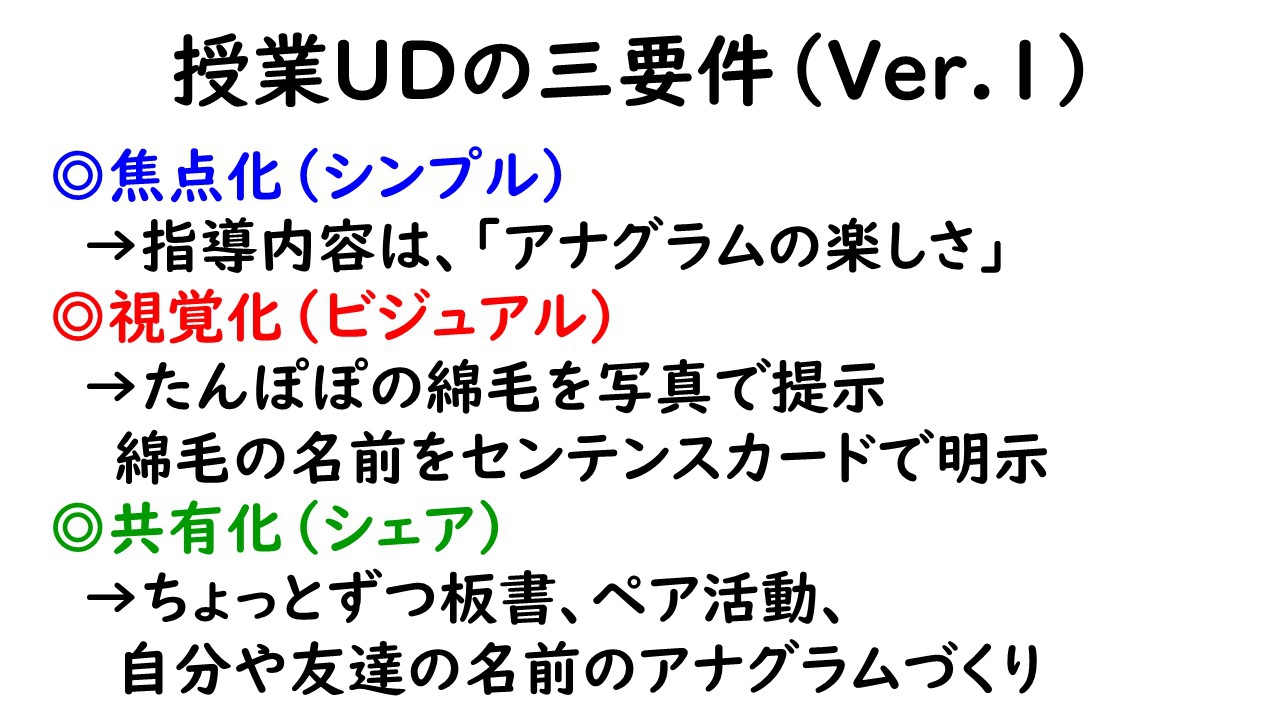

この3つの視点を今回の授業に即して見てみると、上掲のように意識して授業を組んでいます。

この3つの視点で考えると良いことは、とくに国語授業で感じることですが、子どもが教師の話を聞くだけにならないことです。子どもが授業の落ちていくのは、聞くだけの時間が長くなる時です。この3つの視点を使うことで、聞くだけの時間を減らすことができます。

2 教材への「しかけ」づくり

次に授業のねらいに向けて、「しかけ」をかけていきます。

私は、下掲の10のしかけを参考にしながら、それぞれの場面でしかけをかけて授業のねらいを達成できるようにしてきます。

--------------------------------------------------------

①順序を変える ②選択肢をつくる ③置き換える ④隠す

⑤加える ⑥限定する ⑦分類する ⑧図解する

⑨配置する ⑩仮定する

引用:『教材に「しかけ」をつくる国語授業10の方法 文学アイデア50 』桂聖 編著(2013年、東洋館出版)

--------------------------------------------------------

スライド作成:笠原/桂聖 編著『教材に「しかけ」をつくる国語授業10の方法 文学アイデア50 』(2013年、東洋館出版)を参考に

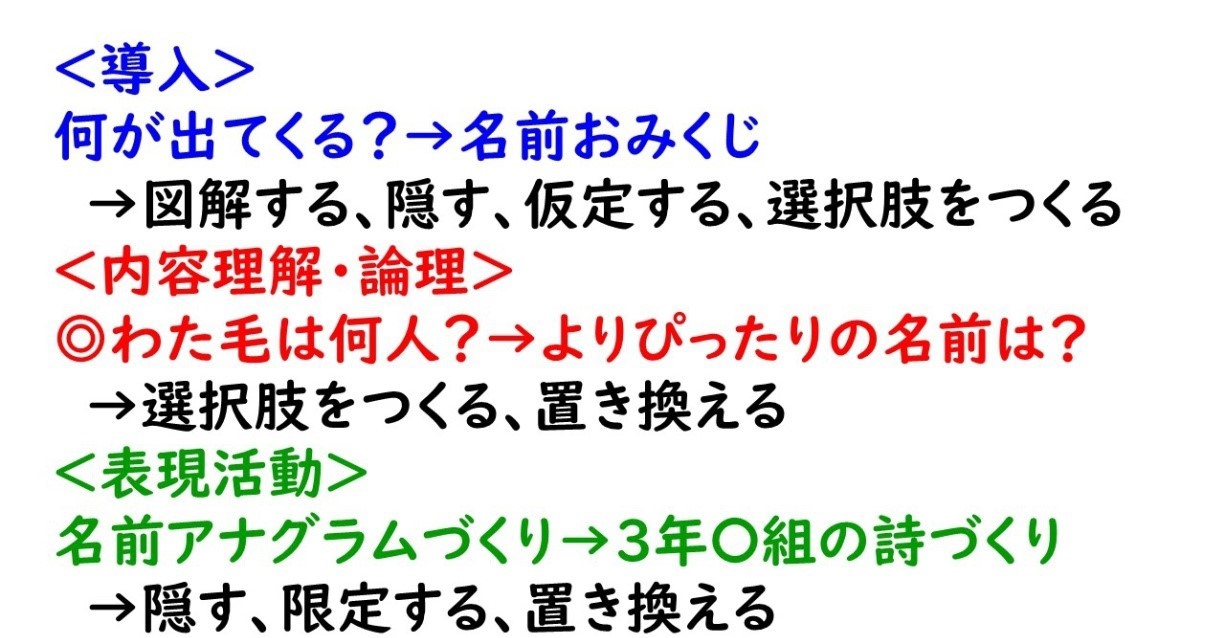

さて、今回の授業でいえば、上掲のように授業展開の中にしかけをかけていきました。

授業のユニバーサルデザインを目指した授業で、私が良くやってしまう失敗は、授業の導入、展開などにクイズやしかけありきで授業を組んでしまうことです。確かにしかけは授業への子どもの参加度を高めたり、課題を焦点化することに力を発揮します。その一方でしかけをかけることに満足してしまい、肝心のねらいに達しないことが多かったり、しかけとしかけの間に必然性が無く、授業の流れがぶつ切れになってしまい児童の思考や気持ちも切れてしまうことがあります。

授業中の子どもの気持ちや思考の流れを想定して、ねらいを達成したときの子どもの言葉を考えて、導入・展開・まとめを感嘆詞でつないでいくことができると、良いと思います。

3 国語授業のUD化の視点と技法

スライド作成:笠原

今回ご紹介した視点や技法のほかにも、授業のユニバーサルデザイン化を目指す技は多くあります。また、ここにある技法を使うことが、すなわち授業のユニバーサルデザイン化ではありません。これらは、山登りに例えるならば、どれも道具のようなものです。山を登るために、必ずこれでなければならないという道具がなく、またどの山にも持っていく必要がある道具もありません。まず、どんな山かを見定め、そして今の天候(状態)を考えて、道具の準備をしていくはずです。

授業に即して考えるならば、あくまでその仕掛けや技が子どもにとって有効であること。そして、特に教室の中で一番困っている子の助けになること。「子どもファースト」で授業を組むのは当然なことです。ただ、その際に多くの道具を備えておくことで、いろんな子どもにアプローチしていけることは確かではないかと思います。

上掲は、その技や視点をまとめたものです。これらの中から、目の前の子どもにとって必要なことを選択する教師の見立て力が大切です。

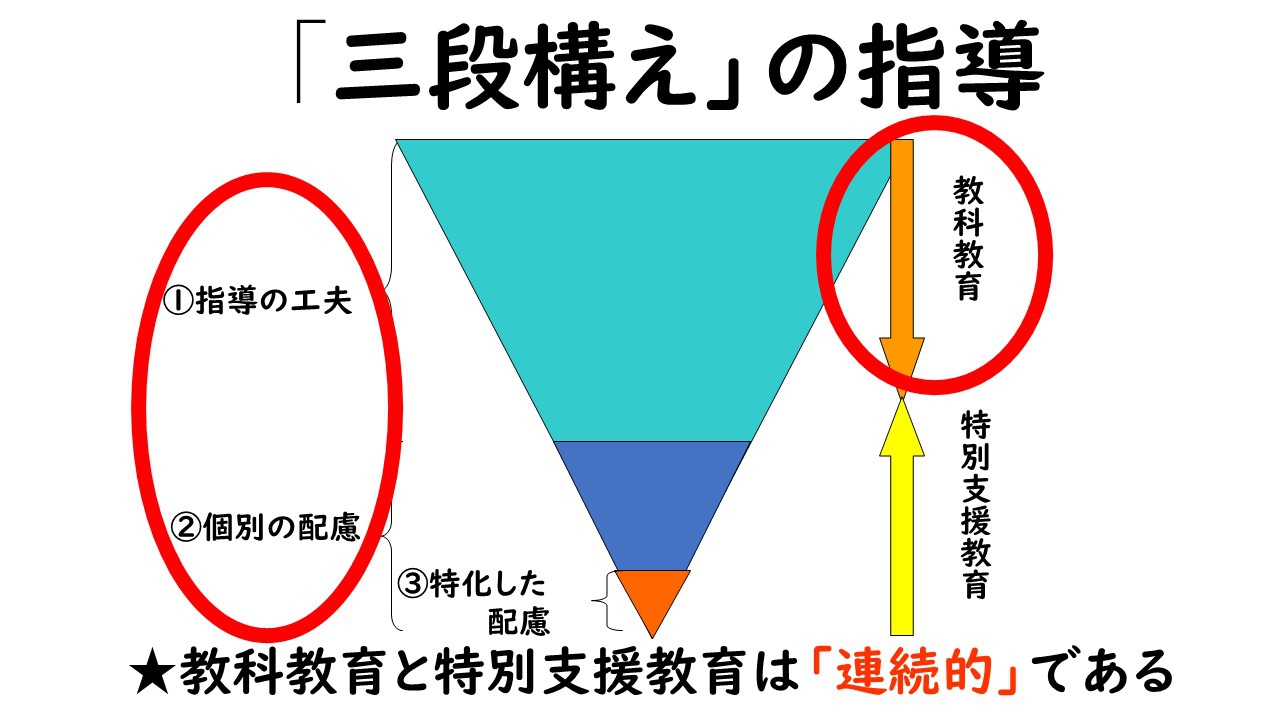

4 三段構えの指導

スライド作成:笠原

とはいえ、授業の中だけですべての子どもに有効にアプローチできないこともあります。席に座ることがしんどい状態の子どももいますし、読みそのものに課題を抱えている子もいます。子どもは、みんな同じスタートラインに立っているわけではありません。

ですので、必要に応じて、その子だけに必要な指導を授業外や学校内外の協力を得て行っていくことも必要です。上掲の図の中でいえば、授業のユニバーサルデザインそのものが扱っているのは「教科教育」の視点から、「指導の工夫」や「個別の配慮」を授業の中で行うことです。それでも授業についてこれない子どもには、授業の前後にその子どもに「特化した指導」を行っていきます。

教科教育を、特別支援教育の視点から見直していくと、特に授業への「参加」のための知見や技法を多く得ることができます。このように、教科教育と特別支援教育を別個のものではなく、一体のものとして考え、授業改善や子どもの支援にあたっていくことが、授業のユニバーサルデザイン化の目指すところではないかと思います。

5 全ての子に「居場所」のある授業・教室を!

10回にわたり、授業のユニバーサルデザイン化について書かせていただきました。

学習環境、人的環境、授業そのものの3つの視点から授業のユニバーサルデザイン化を図る事は、とても奥深く、今回の10回の連載ではその魅力を書ききれなかったこと、満足に伝えられなかったことがまだまだたくさんあります。

授業のユニバーサルデザインを学び、実践したりする中で、私は子どもの見方が変わってきたことを感じます。なにより、子どもの発達の「多様さ」を「面白さ」として感じることが増えてきました。「困ったな」が「ある意味すごいな」に、「うわ~しんどいな」が「これをどう活かそうか」に変わり、そんな子どもたちとクラスで過ごしていくことや授業をすることが、より一層楽しくなりました。

授業のユニバーサルデザイン化には教科教育の視点から興味を持たれる方も多いかと思いますが、学級経営や学習環境も含め、多様で味わい深い世界にもっとたくさんの方が興味を持っていただき、仲間が増えていくとうれしいなと思います。

そして、全ての子に「居場所」のある授業・教室を目指して、今日も一日がんばりましょう!

笠原 三義(かさはら みつよし)

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表・同学会 国語部会事務局・日本学級経営学会 会員

埼玉県の公立小学校・在外教育施設派遣(オランダ・ロッテルダム)を経て現職。

UDの視点から主に授業づくり(国語を中心に)・学級と学年経営について研究・発表・講演をしています。

クラスに起こる「あるある」を活かす「普段着のUD」を一緒に考えていきましょう。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望