第3学年算数「三角形」 図形の弁別

3年生で扱う「三角形」では、図形を構成する要素に着目させ、構成の仕方を考えたり、図形の性質を見いだしたりすることが重要です。ただ「二等辺三角形」「正三角形」を知識として教え込むのではありません。子どもたちはどんなことにつまずくのか、そしてそれを補うためにどんな指導ができるのかを考えていきたいと思います。

東京都品川区立学校 平野 正隆

学習のねらい

小学校学習指導要領(平成29年告示)をもとに整理すると、本学習のねらいは以下の通りです。

①二等辺三角形、正三角形などについて知り、作図などを通してそれらの関係に次第に着目すること。(知識・技能)

②基本的な図形と関連して角について知ること。(知識・技能)

③図形を構成する要素に着目し、構成の仕方を考えるとともに、図形の性質を見いだし、身の回りのものの形を図形として捉えること。(思考・判断・表現)

2年生までに学んだ「四角形」「三角形」、「正方形」「長方形」、これらを構成する直線や直角などに着目した図形の弁別を生かし、3年生では、辺の長さや角の大きさか等しいかどうかに着目しながら「正三角形」「二等辺三角形」について学びます。また、4年生で学ぶ「平行四辺形」「ひし形」「台形」に生かせるように、図形の構成要素に着目する態度を含めた資質・能力の育成が欠かせません。

図形の構成要素とは

具体的には、直線か曲線か、角の大きさはどれくらいか(直角か、何度か、等しい大きさの角はあるかなど)、辺の長さはどれくらいか(何cmか、等しい長さの辺はあるかなど)、頂点の数はいくつかなどが挙げられます。他にも中心、半径、直径、対角線、円周、平面、底面、側面など様々な要素が含まれています。

本学習で特に着目させたいのは、辺の長さや角の大きさの相等に着目することです。

図形の弁別でのつまずき

図形を弁別する際、子どもたちはどんなつまずきをするのでしょうか。各種学力調査や私の経験上、以下の3つが考えられます。

①測定せずに見た目だけで判断してしまう。

②不十分な知識が先行してしまう。

③向きが図形の構成要素を捉える妨げとなってしまう。

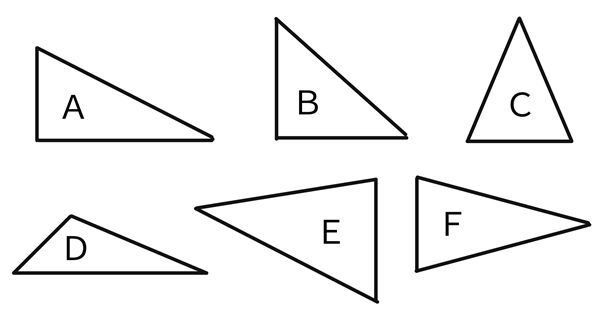

まず。「① 測定せずに見た目だけで判断してしまう」について考察します。ただ単純に「見た目で判断すること」を否定することはできません。明らかに見て分かるような場合、全ての辺をものさしで測って調べる必要はないのです。例えば、三角形Dに等しい長さの辺は明らかに無いことが分かります。しかし、見た目の判断を過信しすぎるのもよくありません。三角形Eの場合、見た目だけでは判断を間違える子も少なくないと思われます。大事なのは、根拠を明確にしながら説明した際、他者がそれを理解できるかです。自分が(見た目で)そう思うことを他者もそう思うのかが重要で、それが難しいのであればものさしで測ったり、コンパスなどで長さを写し取ったりして調べる必要がありそうです。

次に、「②不十分な知識が先行してしまう」について考察します。「2つの辺の長さが等しい三角形は二等辺三角形だ」と判断し、直角二等辺三角形を排除してしまうのです。この問題でも約2割の子が、これで間違えてしまいました。これは、4年生以降でも同様に見られるつまずきです。全ての辺の長さが等しい四角形は正方形だと判断して、ひし形を選ばなかったり、平行な辺の組み合わせがある四角形は平行四辺形だと判断して、長方形・正方形・台形・ひし形を選ばなかったりします。各図形の定義を正確に理解するとともに、辺の長さなどに着目してそれを調べることも必要です。

最後に「③向きが図形の構成要素を捉える妨げとなってしまう」について考察します。よく5年生の「合同な図形」の学習で見られるつまずきですが、図形の向きが変わると、とたんに正確に図形を捉えられなくなります。Eが二等辺三角形に見えてしまったり、Fが二等辺三角形に見えなかったりします。そして、等しい辺がどこにあるのか、分からなくなるのです。

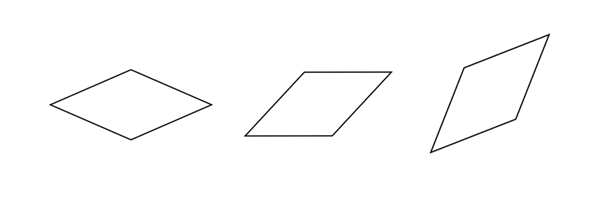

4年生に「この3つの図形のうち、ひし形を選びなさい」と問うと、一番左の図形しか選びません。でも、これは全てひし形です。

ここから子どもたちがどれだけ図形の向きに惑わされているかが分かります。図形の向きに関する固定概念が知らず知らずのうちに形成されているのです。

つまずきを学びに

図形の弁別をさせる際、これらのつまずきがあえて生まれるような形や向きのものを入れるようにします。そして弁別した理由を問い、グループ活動などでひとりひとりが根拠を明確にしながら説明できる機会を設けます。意見がグループで異なった場合は、測り直すなどして意見がまとまるようにすれば、自ずと図形の構成要素に着目していけると思います。

「Fの図形は、二等辺三角形じゃないと思う」「いや、Fの図形も向きを変えれば、ちゃんと二等辺三角形に見えるよ」「本当だ。向きがいつもと違ったから、気づかなかった」「定規で測ったら、ちゃんと2つの辺の長さが等しかった」…といったようなグループ活動が展開されることを期待します。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望