愉しい授業を創る 自然に拍手が起きる編

「愉しい」授業とは、どんな授業かということの答えは、一つではないと思います。その一つとして、子どものAがBに変わることが挙げられると思います。子どもの姿が、子どもの考えが、思いが変わっていく。

さらに、教師も変わることができたら、子どもも教師も「愉しい」授業になるのではないかと思います。そんな事例を紹介したいと思います。

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授 川島 隆

「AからBに変わること」を実感できることが愉しい授業につながる

以前、「楽しさ」と「愉しさ」について、綴ったことがありました。

『つなぐ・つながる』「振り返り」に値する授業の○○が大事 - 教育つれづれ日誌 | 学びの場.com

「愉しさ」のへんは「心」を指し、「つくり」はAをBに変容させる(よりよい方向に変容させる)という意味があること。

「楽」は与えられる「楽しさ」である一方で、「愉」は心をよりよく変容させる「愉しさ」、主体的にかかわって変容する「愉しさ」であること。

つまり、「愉しい授業」は子どもが主体となって取り組み、授業の前後でその姿や考え(方)、思いなどが何かしら変わっていくことだと考えます。

授業前は、AだったものがBになる。

その変わっていくことが実感できてこそ、学ぶ喜びや愉しさにつながっていくのではないかと思います。

初任時代の実践記録より 3年「跳び箱」

19XX年11月8日(土)晴れ

第3時。跳び箱。

11時30分まで延長してしまった。

研究授業までに何とか全員跳ばせよう!そんな思いからの延長だった。

今日まで3段をどうしても跳び越せない子は、2名だった。

あと2名。

そこで、指導は馬乗り姿勢からの跳び越し、そして、踏切り板からの馬乗り。

この反復練習だった。

一人当たり20回ぐらい取り組んだろうか。

しばらく繰り返した後、助走をつけての跳び越し。

また、反復練習。

すると、徐々に2人のお尻が跳び箱の前に出始め、さらに、お尻が浮き始めた。

2人を応援する子どもたちも、どよめいた。

注目される2人には、見られることの辛さもあったかもしれない。

しかし、2人とも、もう必死である。

跳べない子どもが、跳べる!

練習が続く中で、応援する子どもたちから、2人が1回跳ぶごとに声が出始めた。

「がんばれ!」

「あと少しだよ!」

「もう一回」

こうなったらもう跳ばせるしかない、と心に決めた。

ここで跳べなかったら、もう2人ともずっと跳べなくなるかもしれない。

跳ぶなら、今、である。

終業のチャイムが鳴り、そして下校時刻になろうとする時。

まず2人のうちAさんが跳べた。

次にBさんが。

涙が出てきた。

もうすぐ跳べそうという時からたまっていた涙が落ちた。

2人が跳べた時、自然に拍手が起きた。

このクラスも悪いクラスじゃないなと、嬉しくなった。

2人にとっても大きな出来事だったけど、クラスにとっても、そして、私にとっても大きな収穫だった。

跳べない子どもが、跳べる。

大きな壁を打ち破らせる力が、クラスの子どもたちにも、私にもあるのかな。

そう思った。

跳び箱って何だ?

器械運動系の一つ、跳び箱運動は技を身につけたり、新しい技に挑戦したりすることで、楽しさや喜びに触れたり、味わったりすることができる運動です。

克服型スポーツとも呼ばれ、「できる」「できない」がはっきりとします。

「する」人にも、「みる」人にもはっきりするのです。

できなければ消極的になり、尻込みをしてしまいます。

でも、だからこそ「する」人にとって、「できない」ことが「できる」ようになることで、喜びも一層大きくなります。

「できない」を実感しているからこそ、その違いがはっきりと分かると思うのです。

運動の特性を味わう

どの運動にも、それぞれ特性があります。

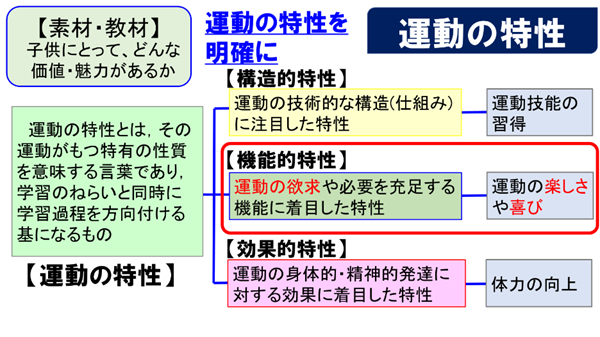

「運動の特性」は、図に示したように、「構造的な特性」「機能的な特性」「効果的な特性」の3つから構成されています。

ここでは、それぞれについて詳述しませんが、とりわけ、子どもにふれさせたいのは、「運動の楽しさや喜び」につながる「機能的特性」です。

苦手な子どもも消極的になりがちな子どももいるでしょう。

でも、そもそも子どもたちは、「できないことができるようになりたい!」(克服型)や「自分の記録を伸ばしたい! 目標とする記録を達成したい!」(達成型)、そして「負けたくない。勝ちたい!」(競争型)といった思いを持っています。

子どもだけではなく、人は運動の欲求として持っています。

その欲求をうまく満たせるようにしていくことが、教師の役割の一つとであると考えます。

今回の跳び箱のエピソードは、今ならば決して褒められるようなものではないと思います。

しかしながら、どの子どもも、それぞれの立場で跳び箱運動の特性に触れながら、愉しさや喜びを感じ取ってくれたのではないかとあらためて考えています。

むすびに

残念ながら、大きな変容を経験したAさん、Bさんの思いについて、記録に残ってはいません。

2人を「支えてくれた」クラスの子どもたちの声も残ってはいません。

でも、このときの光景を、記録ではなく、記憶として、ずっと大切にとどめておきたい。

そう思います。

子どもたちにとっても、私にとっても愉しく、喜びあふれる授業の一つとして。

そして、A「できない」がB「できる」に変わるとき。

この瞬間を今も大切にしたいと思います。

同時に、「みる」人の存在や「支える」人の存在も大切にしたい、と考えています。

2人をクラスの皆が支えてくれたように。

川島 隆(かわしま たかし)

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

2020年度まで静岡県内公立小学校に勤務し、2021年度から大学教員として、幼稚園教諭・保育士、小学校・特別支援学校教員を目指す学生の指導・支援にあたっています。幼小接続の在り方や成長実感を伴う教師の力量形成を中心に、教育現場に貢献できる研究と教育に微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望