なぜ算数を学ぶのか?「生かそうとする態度を身につけるため」後編(7)

算数を研究して18年。これまでさまざまなテーマに取り組んできましたが、「学校教育において算数を学ぶ意義とは何か」は、私自身にとって常に大きなテーマでした。これまでの研究を通して得た私なりの見解を10の視点に整理し、実際の算数指導と関連づけながら紹介させていただきます。

今回は、「生かそうとする態度を身につけるため」(後編)として、実践を紹介します。

東京都品川区立学校 平野 正隆

実践「平均」(第5学年) ※習熟度上位コース

筆者作成

教師:今日はキャップつかみ取りゲームをします。

児童:イエーイ。

児童:それって何ですか?どんなゲーム?

教師:では、どんなゲームなのか、ルールと共に説明します。各班のダンボールの中にたくさんのペットボトルキャップが入っています。それをつかんで何個取れたかを競うゲームです。ルールは…(※前編の資料参照)。取ったキャップは、表にこのように並べて置きます。では、やってみましょう。

――ゲーム開始――

ここで、全ての班が4人であることに気付きました。人数が揃っていると、平均の良さを実感できなくなるため、架空のデータ(私の前任校の結果)を用意しておきました。

教師:では、結果を発表してください。

児童:1班は合計29個でした。

児童:2班は合計32個でした。

児童:3班は… (以下省略)

教師:実は、先生が以前に勤めていたA校の5年生が、すごい結果を出しました。なんと、その班は45個でした。(5人で合計45個の表を見せる)

児童:えぇ!?すごい。

児童:うちら負けたじゃん。

児童:でも、5人だからずるくない!?

児童:たしかに、うちらは4人だし、負けたわけじゃない。

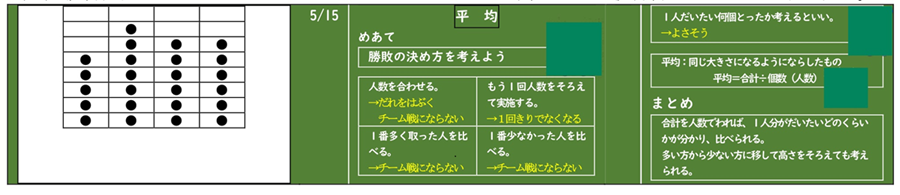

――めあて:勝敗の決め方を考えよう――

教師:どうしたら勝敗が決められるか考えてごらん。

――自力解決・班での学び合い――

教師:勝敗の決め方を発表しましょう。

児童:人数を合わせるために、その5人のうちの1人を消す。

児童:消すって(笑)。でも、確かに、そうしたら4人になるから比べられるね。

児童:でもさ、どの人を無くせばいいのかな。

教師:そうですね。その方法は、良いとは言えませんね。他にはありませんか。

児童:一番、多く取った人がどっちかで勝負すればいいんじゃないかな。

児童:それじゃチーム戦にならないよ。

児童:ってことは、一番、少ない人で比べるのもなしか。

児童:なしだね。

教師:チーム対抗だから、なしですね。他には?

児童:4人のうちの誰かが2回やれば、5人と比べられるよ。

児童::でもさ、ルールに「1人1回だけ」ってあるからダメなんじゃないかな。

教師:はい。ルール上、それはできませんね。どうすれば比べられるでしょうか。

児童:平均を使えばいいんじゃないかな。

児童:たしかに。

教師:平均とは何ですか?

児童:その班の「普通」が何かってこと

教師:「普通」って?

児童:……

児童:だいたい何個とったか。

教師:「平均」という言葉は、いったん置いておいて、6班が面白い考えをしていたので、紹介してもらいましょう。

児童:僕たちは表のキャップを動かして考えました。このように、班の中で多く取った子から少ない子に動かして、なるべく同じになるようにすると、1人何個くらいとったかが分かります。

教師:では、この考え方で自分たちの班が1人何個くらいとったか調べてみましょう。

児童:うちらは7個だ。でも1個あまる。

児童:2班は8個ちょうどだ。

児童:A校はちょうど9個だけど、僕らの6班は9個と1個余るから、勝った!!

教師:みんなが出したこの値を「平均」と言います。いくつかの数をまとめて、同じ大きさになるようにならしたもので、全体のだいたいの様子を1つの数で表すことができます。式にすると、どうなりますか。

児童:合計÷人数です。

児童:でもさ、小数になってもいいのかな。

――以下、授業は続く――

まとめ

テレビやインターネットで見かける統計調査のグラフ、天気予報で伝えられる平均気温の情報、お菓子作りでの計量など、私たちの生活の中には算数があふれています。子どもたちが日常の中で自然に触れているこうした算数的な要素を、学問として体系的に再構築していくのが算数の授業です。

算数は、これまでの生活経験や既習事項が「今の学び」とつながっていることを実感しやすい教科です。だからこそ、子どもたちの生活経験やこれまでの学習を想起させ、具体的なイメージをもたせながら、学ぶことの必要性を感じ取れるよう支援していくことが大切です。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

関連記事

- なぜ算数を学ぶのか?「立場を変えて考えるため」協働的な学びが育てる思考力[12]

- なぜ算数を学ぶのか?「自分の行いに責任をもつため」後編[11]

- なぜ算数を学ぶのか?「自分の行いに責任をもつ力を育むため」前編[10]

- なぜ算数を学ぶのか?「美しさや不思議を味わうため」[9]

- なぜ算数を学ぶのか?「見通しをもって生活するため」[8]

- なぜ算数を学ぶのか?「生かそうとする態度を身に付けるため」前編[6]

- なぜ算数を学ぶのか?「物事を効率的にすすめるため」[5]

- なぜ算数を学ぶのか?「自分の考えを相手に理解してもらうため」[4]

- なぜ算数を学ぶのか?「前向きに生きるため」[3]

- なぜ算数を学ぶのか?「多様な思考や価値観に触れるため」[2]

- なぜ算数を学ぶのか?「日常生活で活用するため」[1]

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望