愉しい授業を創る 授業づくりを愉しみ、味わう編

皆さんは、どのようにして授業づくりをしているのでしょうか。

一日何時間かの授業を計画し、組み立て、実践していくのは、口で言うほどたやすいものではありません。

でも、少しでも子どもが主体的に、生き生きと学んでいけたらと考えて準備をしているのではないでしょうか。

今回は、授業を創っていく過程の愉しさについて考えてみたいと思います。

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授 川島 隆

授業をする前にすることは?

筆者作成

授業をする前に何をしますか?

教科書を読む

教科書の指導書をめくる

教科指導計画を眺める

小学校学習指導要領解説編に目を通す

いろいろなアプローチがあると思います。

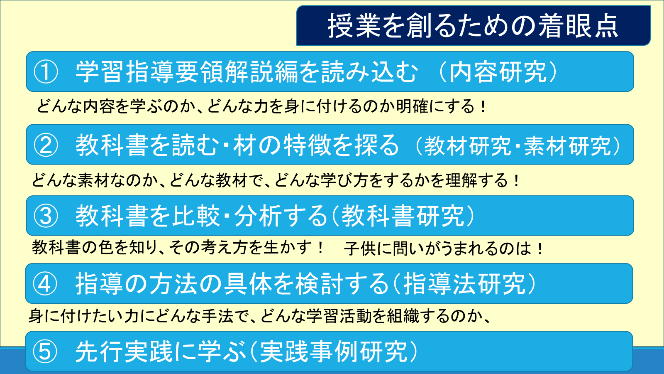

私がこれまで授業を創る上で大切にしてきたのは、図に示したように、教材研究は、もちろん、素材の特徴をどのようにとらえ、教材化するかという研究、つまり、素材研究。

教科書では、どのようにその教材を扱い、授業を展開していこうとしているかという、教科書を読み込み、分析・検討する、教科書研究。

単元を通して、どのような内容を学び、どのような資質・能力を身に付けようとしているのか、学習指導要領解説から明らかにする 内容研究。

教材をどのような手法で指導していくか、どのような学習活動を組織していくかといった指導法に関する研究。

教科書にあるカラーを探る「教科書研究」

その中で、私が愉しんでいるのは、教科書を読み比べるということです。

いわゆる「教科書研究」です。

研究などというと、偉そうですが、同じ単元の内容を教科書会社がどのように扱っているかを見ていくのは、それだけで教材研究になり、単元構想にも直接結び付いていきます。

そして、じっくりと見ていくと、様々な発見や驚きもあるのです。

「あぁ、そういうことなのね」

「こういうことを大事にしているんだ」

「この言葉や、この数字には、こんな意味があるんだ」

そういう気付きが自分の中に生まれてきたりすると、愉しくなってくるのです。

さらに、

「A社は、こんな教材、こんな写真を持ってきているけど、B社は、違うぞ」

「C社もD社も同じ場面設定をしている!」

などのように比較することで、共通点、相違点も見えてきます。

つまり、この単元で大切にしなくてはいけないことと、教科書会社の独自の考え方や色合いが見えてくるのです。

事例を挙げて考えてみます

例えば、5年生の算数科「平均」の単元です。

その導入に着目してみます。

算数の教科書を扱っているのは、6社。

それぞれ最初のページに登場してくるのは、大きく3つの教材に分かれます。

6社全てが扱っているのが、ジュースや牛乳です。

いくつかのコップにあるジュースの量や、オレンジを絞ってできるジュースの量をならすという問題です。

次いで多いのは、3社が扱っている、砂場や運動場をならすことです。

でこぼこした運動場や砂場をならして、平らにするという事例をイラストや写真で示しています。

「ならす」という言葉のイメージを具体化、視覚化するには、よい教材ですね。

そして、2社が、ブロック。

箱の中に入っているブロックを何回かつかみどりをして、それらの数を並べて比べたり、あるいは、積み上げたブロックの高さを比べたりしてそれらの数を等しくそろえる方法を考えるという事例です。

私が授業をするなら、どんな教材にするか

筆者作成

この3つの中から、私が授業をするなら、どの教材をつかうか考えてみます。

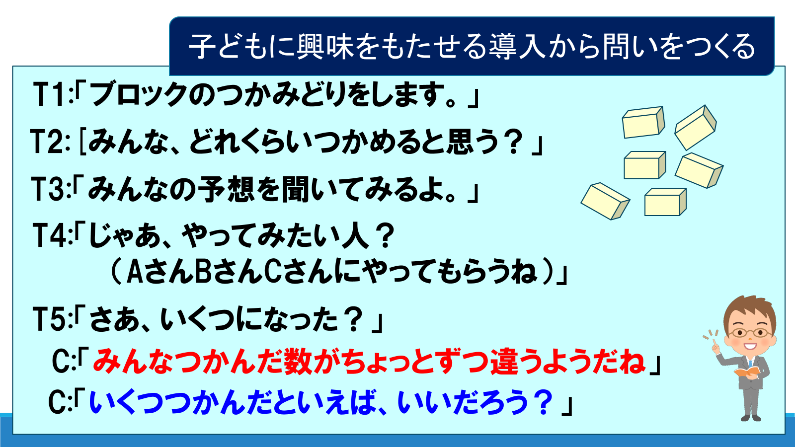

欲張って3つとも提示しちゃうかもしれませんが、まず、私ならば、ブロックを使いたいな、って思います。

その根拠は、つかみどりという活動そのものが面白そうですし、「やってみたい」という子どもの気持ちを動かすのではないでしょうか(私もやってみたいんです)。

また、その結果を積んだり、並べたりして、競争的な要素を入れながら、

「みんなは、大体いくつつかめるか」というような課題づくりへとつなげていける可能性があります。

さらに、ブロックを移動させるという操作活動を入れながら、「ならす」ということを体感させることもできるのではないでしょうか。

もちろん、全6社が採用しているジュースには、「平均」を指導する上で大きな意味があると思います。

平均を指導するにあたって

「平均」については、「小学校学習指導要領解説算数編」で、以下のように記されています。

平均については児童が形式的に計算できればよいというのではなく、その意味を理解することが必要である。測定した結果を平均する方法については、

① 多いところから少ないところへ移動しならすという方法や、

② 全てを足し合わせたのち等分するという方法が考えられるが、

それらの方法と平均の意味を関連させて理解できるようにする。

(①、②の数字は、筆者加筆)

つまり、上記の2つの方法から、「平均」を考えさせていきたいわけです。

ジュースを多いものから少ないものへ「移動する」ことは、日常的にも行われることですし、全ての量を「合わせて」から、「等分する」ということも、ジュースならば、操作することが可能です。

いずれの方法についても、ジュースという教材は、最適だと考えられるのでしょう。

教室で、実際に演示することもできるのですね。

こんなふうに、教科書を比較しながら、登場する教材を吟味したり、その使い方・生かし方をあらためて考えたりすることができます。

学習対象と「対話」する

文部科学省は、「対話的な学び」について

「子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める」

と定義しています。

その「対話」は、もちろん、子ども同士、教師と子どもという関係の中で行われる、授業が中心となるのでしょうけれど、広く考えてみると、3つの「対話」が大切であると言われてきました。

「学習対象との対話」「自分自身との対話」「他者との対話」の3つです。

このうち、「学習者と学習対象との対話」は、実際に授業が展開されている中で進行しているのですが、取り上げられることが多くはないように思います。

しかも、授業を構想する段階での教師による学習対象との対話は、今は、どうも薄いものになっているように感じてなりません。

冒頭で述べてきた、「教材研究」や「素材研究」を行うのは、教師です。

教師が、まず「学習対象」と向かい合うのですね。

むすびに ~子どもと愉しい授業を創っていくために、少し時間をかける~

今回、綴ってきたように、教科書を研究することは、時間もかかるし、それなりのゆとりがないとできません。

しかし、その時間、ゆとりこそが、愉しい授業を生み出していくポイントの一つになるのではないでしょうか。

教師自身が、一学習者として、学習対象に向き合い、対話すること、愉しむこと。

大切にしたいなって思っています。

すぐに「役立つもの」は、往々にして底が浅く、賞味期限も短いと言われています。

何の役にも立たないかもしれないけれど、少し、じっくりと時間をかけて、ちょっとでも面白いなって感じるようなことが、後々自分の芯のところで、育っていくようなものになるのではないかと考えています。

参考資料

- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領解説算数編』日本文教出版

- 『「学び」から逃走する子どもたち』佐藤学(2000)岩波ブックレットNo.524 岩波書店

川島 隆(かわしま たかし)

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

2020年度まで静岡県内公立小学校に勤務し、2021年度から大学教員として、幼稚園教諭・保育士、小学校・特別支援学校教員を目指す学生の指導・支援にあたっています。幼小接続の在り方や成長実感を伴う教師の力量形成を中心に、教育現場に貢献できる研究と教育に微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望