なぜ算数を学ぶのか?「見通しをもって生活するため」(8)

算数を研究して18年間。様々なテーマで研究をしてきましたが、学校教育で算数を学ぶ意義は何なのかは、私なりの大きなテーマでした。これまでの研究を通しての私の見解を10個に整理しました。

第7回は「見通しをもって生活するため」です。今回は、実践予定の指導案とともに紹介させていただきます。

東京都品川区立学校 平野 正隆

見通しをもって生活するため

算数では、問題を解決する前に、生活経験や既習事項を想起して、見通しをもってから取り掛かります。

例えば、5年生「速さ」の単元で考えてみます。7秒で40mと8秒で45mでは、どちらが速いのかというように、2つのものの速さを比べるとき、「時間」か「道のり」がそろっていなければ比べることができません。そこで、「単位量あたりの大きさ」や「平均」などの学習を想起し、そろえれば比べられるという見通しをもって課題解決に取り掛かります。

このような見通しをもっておくことは、日常生活でも大事です。例えば、家などの大きな買い物をする際に、貯金を毎月どのくらいすれば頭金がいつまでに貯まるのか、その後のローンはどのくらいになるのか、だから今はどんな生活をするべきなのか、というようにこれまでの経験をもとに未来から逆算して今を考えることができます。

指導の工夫(「割合⑴」第5学年)

①日常生活からの導入で、興味・関心を喚起する

本時で扱う、飛行機の混み具合を考えるにあたって、導入で冬休みの旅行や飛行機の話題を出し、児童にとって身近な話題(「家族旅行」「飛行機に乗る」など)と関連付けます。その中で「混み具合」という日常的に感じるが定量的に捉える機会の少ない概念に焦点を当て、子どもの「もっと知りたい」という探究心を自然に引き出します。

②教師が与えるのではなく、必要な情報を児童に気付かせる

「乗客数」「定員」など、混み具合を比べるために必要な情報を、教師が一方的に与えるのではなく、児童の問いや発言を通して徐々に引き出します。「空席はいくつありますか?」「面積が分かればいいのに…」といった発言を活用しながら、児童が「割合」という考え方に至る道筋をつくります。このように、児童自身が課題を構造的に理解するプロセスを支援することで、見通しをもって自力解決へ向かえるようにします。

③複数の考え方を示すことで、自分の方法を選ぶ見通しを与える

「数直線」や「四マス関係表」といった複数の表現方法を児童が発表する構成となっており、児童は自分が理解しやすい・納得しやすい方法で考えることができます。どちらも同じ「117÷130」や「442÷520」につながることで、どの方法でも正解に至ることの安心感と見通しを与えます。

指導案「割合⑴」(第5学年) 学校図書「みんなと学ぶ 小学校 算数5年」

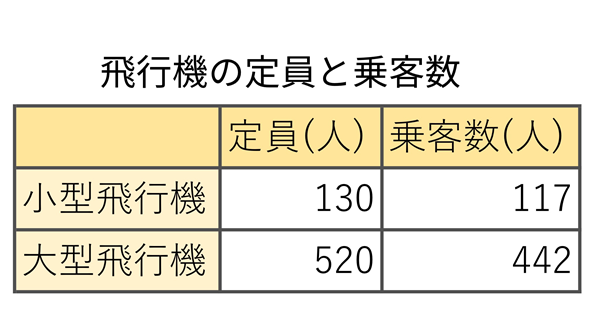

飛行機の定員と乗客数

※キャラクターカードとは、学校図書「みんなと学ぶ 小学校 算数5年」に出てくる考え方モンスターのことを指します。

【導入】

教師:みなさんは冬休みにどこか出かける予定ある?

児童:おばあちゃんの家に行くー

児童:家族で北海道に旅行に行く

教師:なかには飛行機に乗る人もいると思います。今日は、そんな飛行機の混み具合について考えていきます。

※写真等を見せ、日常生活の一場面を想起させながら、算数の問題へつなげたい。

児童:大きさが違う。

教師:そう。大型飛行機と小型飛行機です。中を図に表したのがこれです。(図では、黒マス=乗客、白マス=空席として表示)

児童:黒マスは何?白マスは?

教師:黒マスは乗客が乗っていて、白マスは空席です。どっちが混んでいますか?

児童:乗客は何人乗っているんですか?

教師:大型飛行機には442人、小型飛行機には117人が乗っているようです。

児童:大型飛行機すごい!

児童:442人も乗っているのなら、大型飛行機の方が混んでいるんじゃないかな?

児童:先生、それぞれの面積はどのくらいですか?

教師:面積がわかれば混み具合を求められそうですか。

児童:はい。人数÷面積をすれば1平方メートルあたりの人数で比べられます。

教師:面積は残念ながら分かりません。

児童:じゃあ、全部で何人乗れる飛行機ですか。

児童:空席はいくつありますか。

※教師が一方的に提示するのではなく、混み具合を比べるためには「乗客数」「定員」が必要であることを子どもたち自身に気付かせたい。

教師:定員のことですね。大型飛行機には520人、小型飛行機には130人乗ることができます。(ここで、表を提示する)

児童:定員が違うから同じにすれば比べられるんじゃないかな。

【自力解決】自由探究学習

めあて:こみぐあいの比べ方を考えよう。

※自由に探究・交流できる時間を設け、個に応じた学び方を選択できる場を大切にしたい。

【集団検討】対話的説明

※聞き手に問いかけたり、助けてもらったりしながら考えを伝える(発表する)対話的説明を取り入れたい。

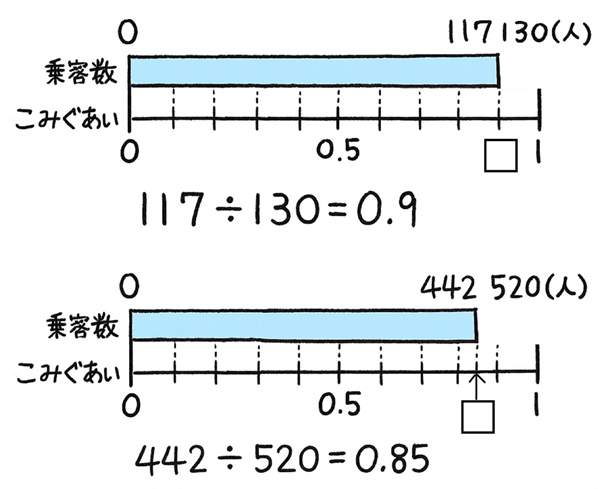

考え方①(数直線を使った方法)

数直線を使った方法

教師:私は数直線にして考えました。まず、こちらは小型の飛行機です。定員が130人、そのうち117人が乗っています。青い部分が表しているのが何か分かりますか?

児童:乗っている人の数

教師:そうです。では、白い部分は?

児童:空いている席

教師:そうです。私は定員を1にして考えました。すると、定員を1にしたときの乗客数はどんな式になりますか?

児童:ヒトッツだ!(※教師がキャラカードを貼る)

児童:117÷130

教師:で、商は?

児童:0.9

教師:これは、ほとんどの席がうまっていることがわかります。次に、こちらは大型の飛行機です。定員が520人、そのうち442人が乗っています。同じように 考えて式に表すと?

児童:442÷520

教師:商は?

児童:0.85

教師:こちらもたくさん乗っていますが、0.9よりは少ないです。つまり、混んでいるのはどっちですか。

児童:小型飛行機の方が混んでいます。

教師:そう、小型飛行機の方が混んでいると分かります。

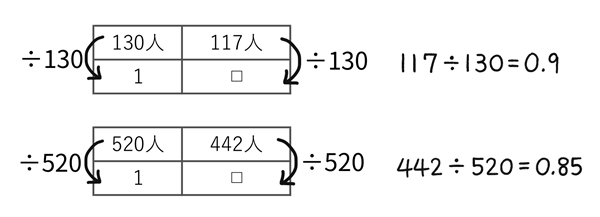

考え方②(数直線を使った方法)

数直線を使った方法

教師:私は四マス関係表にして考えました。

児童:ベツアラワシだ!(※教材に登場するキャラクター名。教師が対応するキャラカードを貼る)

教師:まずは小型飛行機です。四マス関係表の左上に「定員130人」、右上に「乗っている人117人」と書きます。下の段には、全体を基準とした割合を考えるので、下の左側には何と書けばいいですか?

児童:1

教師:定員130人に何をしたら1となりますか?

児童:÷130

教師:では、下の右側を求めるために117人をどうしたらいいですか。

児童:117÷130

教師:をすれば求められますね。計算すると?

児童:0.9

教師:つまり、全体1のうち0.9くらいの人が乗っているということです。

同じように、大型飛行機も見てみましょう。定員520人、乗っている人は442人です。

定員520人に何をしたら1となりますか?

児童:ソロエだ。1で揃えてる!!(※キャラクター名。教師がカードを貼る)

児童:÷520

教師:では、下の右側を求めるために442人をどうしたらいいですか。

児童:442÷520

教師:計算すると?

児童:0.85。

教師:つまり、全体1のうち0.85くらいの人が乗っているということになります。では、混んでいるのはどっちですか。

児童:小型飛行機の方が混んでいます。

教師:そう、小型飛行機の方が混んでいると分かります。混み具合を調べるとき、数直線を使った考え方にも、四マス関係表を使った考え方にも、117÷130と442÷520が出てきました。これを言葉の式にしてみましょう。

児童:キマリンだね。(※キャラクター名。教師がカードを貼る)

児童:乗客数÷定員数=混み具合

児童:一部の数÷ 全体の数=割合

教師:乗客数や一部の数を「比べられる量」と言い、定員数や全体の数を「もとにする量」と言います。そして、混み具合のように全体に対する一部の大きさを表すときに「割合」を使います。つまり…「割合=比べられる量÷もとにする量」となります。

【まとめ】

児童:混み具合は割合を使って表すことができる。

児童:数直線や四マス関係表を使えば、混み具合の割合を求められる。

児童:割合は、比べられる量÷もとにする量で求められる。

【振り返り】

児童:もとにする量(全体)を1として考えることで、それに対する比べられる量(一部分)の割合を求めることができる。

終わりに

本指導案の実践を通して、児童が生活の中で算数の考えを生かし、見通しをもって行動する力を育んでいきたいです。単に問題を解く力を育てるのではなく、「なぜその考え方が必要なのか」「どのように使えばよいのか」といった数学的な見方・考え方を、児童自身が意味づけながら獲得していく過程こそが重要だと考えています。今回扱った「割合」は、日常生活においても頻繁に用いられる概念で、それを自分の言葉で説明し、他者と対話を通して理解を深めていくことで、主体的・対話的な学びが実現します。

教師は、児童が「自分の生活と算数のつながり」を実感できるような導入の工夫や、学習過程での問いかけ、考えの交流の場づくりに常に意識を向ける必要があります。単元の学習を通して身に付けた見通しをもって考える力は、将来の生活や社会の中でも生きてはたらく力となります。今後も、児童の思考の流れや問いを大切にしながら、算数の学びが生活とつながる授業づくりを進めていきたいです。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

関連記事

- なぜ算数を学ぶのか?「立場を変えて考えるため」協働的な学びが育てる思考力[12]

- なぜ算数を学ぶのか?「自分の行いに責任をもつため」後編[11]

- なぜ算数を学ぶのか?「自分の行いに責任をもつ力を育むため」前編[10]

- なぜ算数を学ぶのか?「美しさや不思議を味わうため」[9]

- なぜ算数を学ぶのか?「生かそうとする態度を身につけるため」後編[7]

- なぜ算数を学ぶのか?「生かそうとする態度を身に付けるため」前編[6]

- なぜ算数を学ぶのか?「物事を効率的にすすめるため」[5]

- なぜ算数を学ぶのか?「自分の考えを相手に理解してもらうため」[4]

- なぜ算数を学ぶのか?「前向きに生きるため」[3]

- なぜ算数を学ぶのか?「多様な思考や価値観に触れるため」[2]

- なぜ算数を学ぶのか?「日常生活で活用するため」[1]

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望