探究を探究する―子どもの「やりたい」から始まる総合的な学習の実践記録(vol.3)

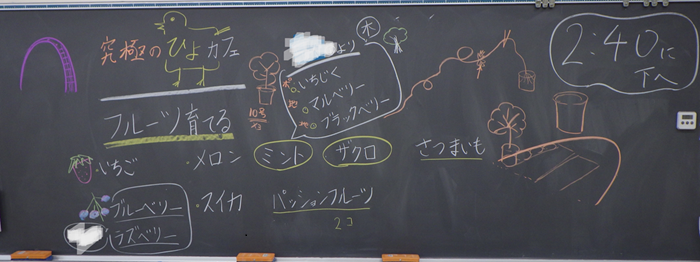

本年度は、材や内容を子どもたちが自分たちで決めるということを実践しようと取り組み、「究極のひよカフェをしたい」という単元が立ち上がりました。

今回は、単元の立ち上がりから、その後までを子どもたちの姿から実践を紹介します

(※文中に出てくる「個」という表現は、そこにいる子どものことを指します。その場にいるのは、その子だけなので、個という表現を使っています)

兵庫教育大学附属小学校 箱根 正斉

総合的な学習の時間における探究 5年生「究極のひよカフェ」

最初の言葉「今日なにする?」

「今日なにする?」

授業のはじめに、子どもたちに聞きます。

すると、子どもたちは、今日やることを自分で考えて答えてくれます。そのやりとりから、やることを自分たちで決めていくのです。

この単元では、フルーツを育てて、アイスやパフェ、クレープなどをつくろうと子どもたちは考えました。

こちらからはじめにきくことで、子どもたちはやることが明確になり、自ら活動を始めるようになってきます。より主体的に活動する姿が見られるのです。

朝の会が、その個のくらしをつくる

朝の会で、みんなに聞いてほしい個が立ち上がり、語り、互いに聞き合う場を設けています。その場では、自分の楽しかったこと、うれしかったこと、困っていることや楽しみなことなど、さまざまな話を自分ごとに引き寄せて語ってきます。

最近では、専ら総合で栽培している果物の話題がよく挙がっています。

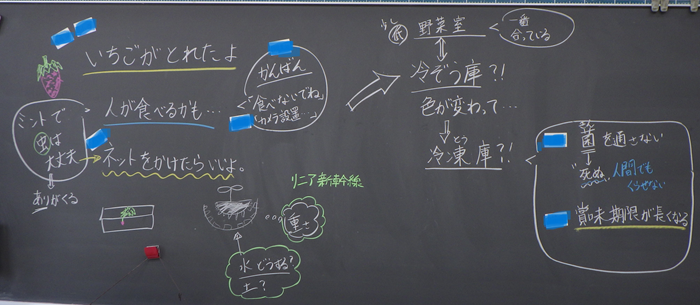

「イチゴが初めてとれたよ」

イチゴを育てていて、初めてとれた日。その話題が朝の会で出て、聞き合うことになりました。イチゴがとれたことを、生き生きと語る姿が見られました。

さらに、アリが来ていることから、イチゴを守る方法について、ある個は、

「ネットをかけたらいいよ」

「(近くに生えている)ミントで虫は大丈夫だよ」と虫の対策についても意見が交わされます。

そして、そのイチゴをどうするかについて、野菜室や冷蔵庫ではあまり日持ちしないため、冷凍庫で保存することにしました。

このように自分たちのくらしの中で起こるわくわくしたことを共有しながら、互いに知恵を出し合い、「イチゴをどうするか」という問題が立ち上がり、それを協働的に解決していく場が生まれるのです。

理科「植物の発芽と成長」で大豆を育てる―大豆に惚れる個―

理科「植物の発芽と成長」では、大豆を使って発芽の実験をしました。そして、そのぐんぐん伸びていく大豆をとても大事に育てる個がいました。

発芽のときには、

「先生、芽が出たよ~」

休み時間には、

「(大豆を)風に当てたほうがいいかな。気持ちよさそうだから、当ててあげるんだ~」と言いながら、風に当ててみたり、休日を挟むときは、水を多めにあげたり、日当たりの良いところを探して移動させたりして、日々大豆と関わっていました。

やがて、成長して根がびっしり生えてくると、畑に植えかえて、今も大事に育てています。この大豆もカフェで使うようです。自分で大切に育てたものを使ってカフェをするところに、この個なりの究極があるのかもしれません。

メロンを雨から守る

6月に入り、大雨が降りました。そんな雨の中で、子どもたちは自分の育てている果物が心配になりました。

ある個が

「先生、メロンは水が多すぎたらあかんから、避難させな(ければならない)」

と言い出し、台車を借りて、1階の中庭から自分たちが生活する3階の教室までメロンを避難させてきました。

その道中、鉢が雨でびしょびしょに濡れていたため、廊下や教室に水が垂れ濡れてたしまいましたが、雑巾でふいて、片づけまで行っていました。

「メロンソーダをつくりたい」その個の願いは何だろう

この個は、「メロンソーダをつくりたい」という思いをふくらませている個です。メロンのことをそれだけ大事に思っているのでしょうか。

しかし、そうではないのかもしれないと思うようになりました。

この個は朝の会でほかの果物のことが話題に出ると、ネットで検索して調べて、その情報を仲間に伝えるのです。果物を育てたことをきっかけに、その個はうれしそうに調べ、楽しそうに語るようになりました。新しいことを知ること自体がうれしいようなのです。そんな、知的に探究することのおもしろさをもっている個がいること。その個のことをもっと知りたい。私は「探究を探究する」ことの価値が、見えてきた気がしました。

探究は、活動の中から見えてくる

その個の思いを聞くだけでなく、行動や表情、しぐさなど、さまざまな姿から、その個のことを知ることができます。活動をしていて感じたことがあります。それは、「振り返ったときに探究するのではない」ということです。

探究する姿というのは、活動の中でしか生まれないと思います。活動の中で試行錯誤し、行為や行動を変えながら、いろいろとわかり、感じて、学んでいるのです。

もちろん、振り返りの場面では、ある一定の満足や不満があり、その気持ちから次の活動が立ち上がるようなこともあります。もしかすると自分の行為や行動を振り返る中で、さらに探究していることもあるかもしれません。

探究する姿を教師が見取るには、活動中にその個の中に入りこみ、教師も感じて、いっしょに考え、楽しみながら同じ景色をみることができるか、だと思います。

探究することは、活動の中でその個を見取ること。

その探究する個を見取ることで、少しその個がわかったような気がしてきます(全然わかっていないのですが)。でも、そうしてその個のことをもっと知りたいと、探究し続けていくことが教師の探究かなと思っています。

次回も引き続き、その個の探究する姿や個の学びについて紹介したいと思います。

箱根 正斉(はこね まさなり)

兵庫教育大学附属小学校

個がくらしを見つめ、その個が育つことを考えて実践に取り組んでいます。個が立ち、協働し、探究する。個がくらしをつくり、個が生きる。

生活科・総合的な学習の時間を中心として、その個が自分の思いを膨らませながら、自らの願いを実現し、自己実現を更新していく。

そんな個の育ちを目指して実践しています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望