探究を探究する―子どもの「やりたい」から始まる総合的な学習の時間の実践記録―(vol.4)

前回、5年生総合的な学習の時間「究極のひよカフェ」の実践を書かせていただきました。

今回も、私なりの探究への挑戦について実践を紹介しながら、書きたいと思います。

(※文中に出てくる「個」という表現は、そこにいる子どものことを指します。その場にいるのは、その子だけなので、個という表現を使っています)

兵庫教育大学附属小学校 箱根 正斉

総合的な学習の時間における探究 5年生「究極のひよカフェ」

「究極のひよカフェをしたい」という子どもの思いや願いを実現しようと日々活動する子どもたちの姿を紹介します。

今回は、メニューを決める子どもの姿を紹介します。

パンケーキグループの対立 ―実現可能なことを考える個orできるだけ多くのメニューをつくりたいと考える個―

「今日なにする?」

いつものように授業のはじめに子どもにきくと、ある個から

「グループでメニューを決めたい」と、意見が出ました。

そして、アイス、クレープ、パンケーキ、シャーベット、○○ソーダ、コーヒーのグループに分かれて、それぞれメニューを決めることになりました。話し合っていると、パンケーキのグループでは対立が起こっていました。

パンケーキのグループ内では、ある個は、「今、つくっている(栽培している)フルーツで考えないと意味がない」と実現可能かどうかの視点で考えていました。一方で、おいしそうなパンケーキをひたすら絵に描いてデザインして考えている個もいました。実現可能な範囲で考えるのか、自分たちのアイデアをできるだけ実現させていくのか、この意見の対立から、平行線をたどっていました。

実現可能かどうか考えていた個は、授業後、「絶対許さない。だって絵を描いて遊んでたやん。そんなんで究極なんかできるわけない」と究極について真剣に向き合っている思いを担任に語ってきました。「実際にそんなパンケーキで、フルーツだってないんだし、実現できない」とも言います。そんな対立が生まれていて、どうするか担任も困っていました。

「みんなの究極はどれぐらいのものなのか」

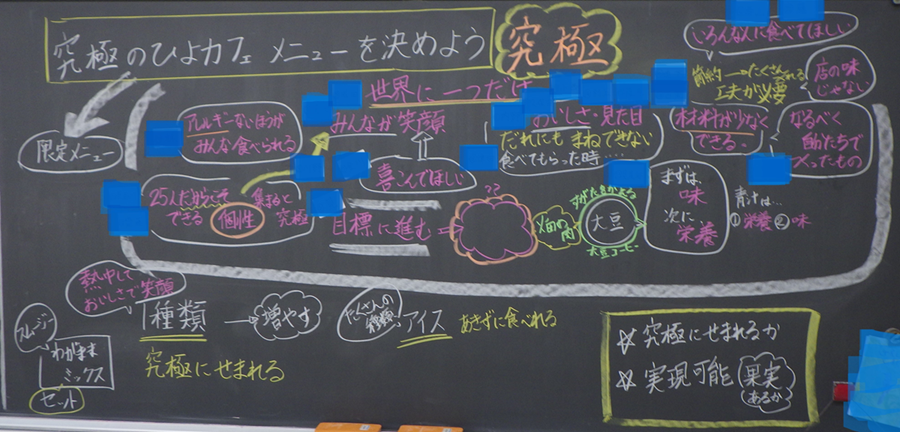

究極のひよカフェ「一人一人の個が究極について語る」板書記録

メニューを決める話し合いのあとの振り返りで、ある個が「みんなの究極はどれぐらいのものなのか、全員わかっていないとひよカフェは、できないなと思いました。みんなの究極って?」と綴りました。

担任は、その意見を全体で共有し、それぞれの究極について語り合う場を持ちました。すると、子どもたちから以下のような意見が出ました。

「世界に一つだけのもの」

「みんなが笑顔になるもの」

「アレルギーがないほうがみんな食べられる」

「25人だからできる。25人の個性が集まるとできる。それが究極」

「みんなに喜んでほしい」

「おいしさ、見た目、だれにもまねできないもの」

「材料がなるべく少なくできるもの。そうすると、材料を節約することになるし、たくさんの工夫が必要になるから。店の味じゃないものがいい」

「なるべく自分たちでつくったものでつくる」

「いろんな人に食べてほしい」

「まずは、味かな。次に栄養かな」

「目標に進む。そのあとは、わからないけど」

「究極にするために、たくさんあったら究極に迫ることができるのか、一つのものに熱中しておいしさで笑顔にできるんじゃないかな」

それぞれの目指す究極の価値。思い。その個の願いが出てきました。

その後、究極の価値を共有し、グループごとにメニューについて再び話し合うことになりました。

しかし、対立していたパンケーキチームでは、誰も意見を言いません。しばらく見守っていましたが、話し合いは始まりません。タブレットでやりとりしているようでしたが、直接話し合わなければ解決しないと考えた担任は、間に入りました。すると、子どもたちは「自分たちで話し合う」と言ったため、担任は再び離れて見守ることにしました。

その話し合いでは、実現可能な視点から何種類かに絞り、パンケーキのメニューを自分たちで話し合って決めていきました。互いに自分たちの本音を言い合い、究極に向けて一歩踏み出すことができた瞬間でした。

本音で語り、本気になる

パンケーキをつくろうと考えた個は、

「究極にするためには、たくさん(メニュー が)あったら究極に迫れないんじゃないかな。一つのものに熱中してつくって(食べた人を)おいしさで笑顔にできるんじゃないかな」とメニューを1種類に絞ることを考えていました。

それに対して、アイスをつくろうと考えた個は、

「アイスを飽きずに食べられるようにしたい」と語っていました。

こうした究極の価値は互いに違うけれど、追究する覚悟を決めているようでもありました。

その後の話し合いでは、この究極の価値について、それぞれのグループで確かめ合いながら、メニューの数も含めて話し合い、決めていたのでした。

総合的な学習の時間が子どもにとって切実で本気になる瞬間

今回、自らの追究の本気度と、周りの究極に対するこだわりの温度差が、対立を生んだように思います。互いに究極の価値について共有しなければ前に進むことはできなかったでしょう。子どもの言葉によって、その個らの対立から、話し合うことの必要性が立ち上がったのです。対立している個の訴えによって、活動にブレーキがかかります。互いの究極について語り合わなければ進まないという状況にまで追い込まれました。覚悟を語り合う重要な時間となりました。

究極は、人それぞれ違うものです。その個なりの覚悟を本気で語り合う場が、活動を加速させます。その個の本気。本気で本音を語り合うことで、活動自体に真剣さとやりがいが生まれ、より楽しいものへと変わっていきます。

本気で活動することの楽しさ。

楽しいとは、ふざけて面白がるのではなく、真剣に活動に向き合い、本気で対峙していくことだと考えます。その活動の中で自分の向き合い方を振り返り、次に生かしながら、自分の関わりから自らの生き方へつなげていくのだと思います。

今回、パンケーキのグループの対立によって、クラスの個が自分自身の究極についての立ち位置を確認する場面となりました。

このような場が生まれることにで、活動がどのようにつながるか。また、その個の姿から考えていきたいと思います。本物となる活動を目指した日々の実践から、その個なりの探究する姿を紹介していきます。

次回もどうぞよろしくお願いいたします。

箱根 正斉(はこね まさなり)

兵庫教育大学附属小学校

個がくらしを見つめ、その個が育つことを考えて実践に取り組んでいます。個が立ち、協働し、探究する。個がくらしをつくり、個が生きる。

生活科・総合的な学習の時間を中心として、その個が自分の思いを膨らませながら、自らの願いを実現し、自己実現を更新していく。

そんな個の育ちを目指して実践しています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望