算数科の学習を通して「深い学び」を深く考える〜「活用性の学び」〜(第6回)

学んだことを別の学習に生かせたり、生活場面で活用できたりすることを、子どもたち自身がイメージできていることで、学びは深まります。学びを次にどう生かすかが重要なのです。このシリーズ『算数科の学習を通して「深い学び」を深く考える』も、今回が最後になります。「5学年 割合のグラフ」を例に挙げて、「深い学び」について深く考えていけたらと思います。

東京都品川区立学校 平野 正隆

活用性の学びは「深い学び」

これまで『算数科の学習を通して「深い学び」を深く考える』シリーズの中でも、活用性のある学習をいくつか紹介してきました。

・算数科6学年 図形の拡大・縮小「校舎の高さを調べよう」(発想のある学び)

・算数科5学年 割合のグラフ「『私たちの生活』統計調査発表会をしよう」(結合性の学び)

算数の問題を解くのは得意でも、実際の場面で算数を使うのは苦手な子も少なくありません。そのため、算数科において「活用する力」の育成により重点を置いた指導の充実が求められています。

そのためには、他教科や日常生活といった算数の授業以外の場面で、算数をどう生かせるか、教師自身がアンテナをはる必要があるかもしれません。

私の実践が少しでもお役に立てればと思います。

どんなことに子どもはつまずくのか

活用場面によって様々ですが、今回取り上げるのは、とある調査でも正答率が半分以下の問題です。○か×で答える問題です。

※問題は改変しています。

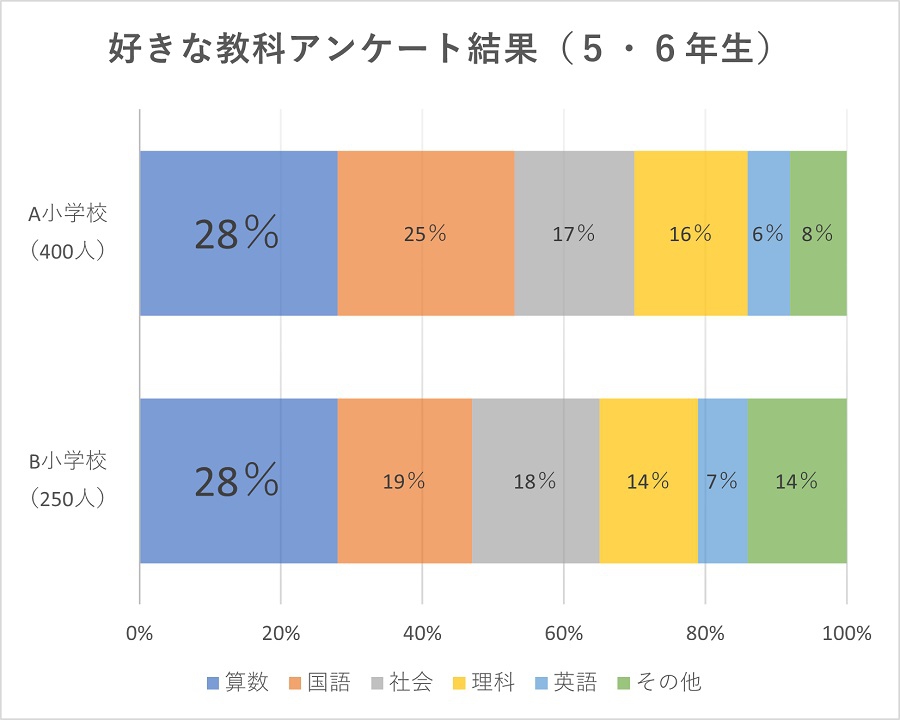

A小学校とB小学校では、算数が好きな人の数は同じだ。

比較する帯グラフの合計(総数)が異なっている場合、割合が同じでも絶対数が違ったり、割合が小さくても絶対数が大きくなったりすることがあります。見た目で判断できないことを取り上げ、全体や部分の数を確認することの大切さを実感させたいものです。

算数科の教科書各社を見ても、この学習に多くの時間を割いているものはありません。つまり、算数で学んでも、活用場面がなければ定着しないのです。

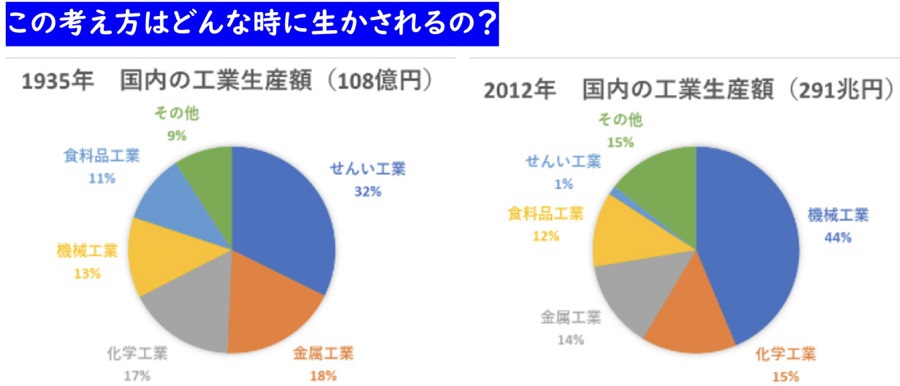

例えば、社会科の「国内の産業は、軽工業から重化学工業 へと変わった」ことに気付く学習で、せんい工業は 32%から 1%となったが、生産額は減ってしまったのかを問うことで算数の学習が生かされます。

まとめ

他にも、理科の実験で結果の平均値を出したり、国語の授業でグラフを使って自分の主張をしたりと、様々な場面で算数を活用させていくことが深い学びにつながると考えます。学びを生かせるという体験が、子どもたちの主体性を育み、学びをより確かなものに変えるのだと思うのです。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望