学級経営講座第ー日常生活の工夫から考える、民主的な学級づくりへの橋渡し(第5回)

今回は、民主的な集団への橋渡しと銘打って「日常生活」の取り組みについて紹介したいと思います。

日常生活の取り組みは無数にありますが、その取り組みをするための「軸」をもつことの大切さや、具体的な取り組みを2つ紹介しています。

明石市立高丘西小学校 教諭 川上 健治

「軸」をもって日常生活を設計する

「学級経営講座」の第5回目です。

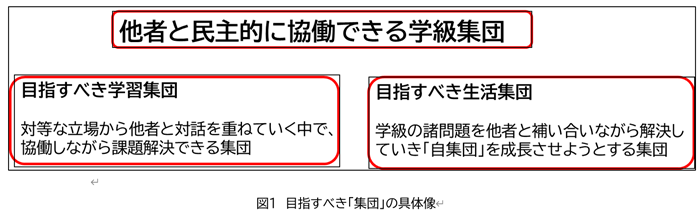

前回は、学級活動での「フェアな話し合いプログラム」で培った民主的であるための「技能」や「態度」を、教科授業の中でどう仕組めばよいかということについて紹介しました。これは、図1の「目指すべき学習集団」についての部分です。

今回は、図1の「目指すべき生活集団」を実現するための手立てについて紹介しようと思います。まず確認すべきポイントは、最上位目標である「他者と民主的に協働できる学級集団」をさらに分解したところに「目指すべき生活集団」があるという点です。そして、この「目指すべき生活集団」を「学級の諸問題を他者と補い合いながら解決していき『自集団』を成長させようとする集団」と置いていることです。

「目指すべき生活集団」を目指すための日常生活における手立てを考える際は、ここを軸にもっておかなければなりません。というのも、原田(2022)は、「学校の民主化には教師が重要な役割を担うが、同時に妨げる存在にもなりうる」と指摘しています[i]。また、赤坂(2017)は一流の「まばゆさ」のある実践を真似することに警鐘を鳴らし、「どんな子どもたちを育てたいのかというビジョンを確認し、今、やっている手立てを今一度見直して、再構成してみることによって、みなさんのやっている実践の方向性がはっきりしてくる」と指摘しています[ii]。これらの指摘からも分かるように、児童が民主的協働力を身につけるためには、教師が意図的に環境を設計し、日常的な教育活動を通じて経験できるよう仕組むことが不可欠であると言えます。

「まばゆさ」よりも、ぶれない「軸」を

SNSが発達した昨今、日常生活における手立てを探そうと思えば無数に見つけることができます。例えば、Xやインスタグラムを覗いてみると、その界隈でいわゆる「教育のインフルエンサー」と呼ばれる方が、それこそ「まばゆい」実践を投稿しています。これを見ると、ついつい自分もクラスで明日にでも実践してみたい気持ちになります。特に、今学級がしんどいと思っている先生方は、藁にでもすがる気持ちで明日にでもつながる手立てを探しているのではないでしょうか。

かつての私はそうでした。学級がしんどい時期に手当たり次第、いろんな本を読みあさり、試しに手立てを打ってはやめ、また新しい手立てを打ってはやめるといったことを繰り返してました。こうやって文字にして振り返ってみると、うまくいく要素なんて一つもないですよね。もちろん、当時もうまくいかずに、泥沼にはまったという経験があります。

今振り返って、当時の私のうまくいかなかった原因を分析してみると、「軸がなかった」という言葉に尽きます。「まばゆさ」を求め、とりあえず打っていた手立てに過ぎませんでした。そこには軸がないので、目の前の子どもたちに自分の言葉で「なぜ今この手立てをするのか」ということが説明できませんでした。子どもたちからすると、「また先生、なんかやり始めた」くらいにしか思っていなかったのでしょう。

この経験から、私は「軸をもつ」ことの大切さを痛感しました。そして、その「軸」が今は「他者と民主的に協働できる学級集団を創る」というものになっています。

日常の中に「民主的協働」を育てる

では、この「軸」をもちながらどんな日常生活の手立てが考えられるのでしょうか。もちろん、日々過ごしていたら無数にあるのですが、ここでは2つ紹介したいと思います。

一つ目は、給食指導です。この給食指導は、教師の立ち位置が表れる場面であると思っています。例えば、教師主導型のタイプの先生は、おかわりなども先生がすべて仕切ったり、あらゆるルールを子どもたちに押しつけたりします。でも、どんな場面でもそうですが、教師が仕切ることで、子どもたちが「協働する」経験を奪っているのではないでしょうか。私のクラスでは、基本的におかわりのタイミングもおかわりするのも子どもたちに任せています。もちろん、4月の段階で「みんなが幸せになることを考えたやり方」とは伝えて、あとは子どもたちがやり方を創っていきます。だから、微妙に毎年やり方は違うのですが、今年度だと、ある一人が「おかわりする人ー?」と聞くと、ぞろぞろとおかわりに立つという感じです。そこで、例えば、別のおかずをおかわりしている子がもう一つのおかずをおかわりしたい場合は「〇〇ちゃんがそっちもおかわりしたいからね」と誰かが言ってあげたり、最初におかわりする分を入れる前は、後ろにどれだけ並んでいるか確認してからおかわりの量を考えてよそったりする姿が見られます。何気ない一コマですが、まさに「学級の諸問題を他者と補い合いながら解決していき『自集団』を成長させようとする集団」を体現していると思います。もちろん、子どもたちはこの場面で「自集団」を成長させようと思ってこの行動をとっているわけではないと思いますが、こういう環境を整えてあげると、自然に他者を意識して民主的に協働しようとする姿が見られるのです。

二つ目は、問題が起こったときの対応です。これも教師主導型のタイプの先生は必ず、子どもたちの仲裁に積極的に入ろうとします。この光景を見るたびに、もっと子どもたちを信じて、子どもたちに委ねてあげたらいいのになと思います。学級活動では、「話し合いが大事だ」「自分たちで考えて」と指導しているのに、いざ現実に問題が起こったときは子どもたち同士が話し合う場を設けないのは矛盾していると思うのです。だから、私は問題が起こっても、まずは子どもたちに聞きます(もちろん、起こった問題の程度によります)。「先生が入ろうか?」「それとも自分たちで解決する?」と。すると、子どもたちはたいてい「自分たちで話し合います」と言います。

そうなれば、私は必ず

「喧嘩ではなく、折り合いをつけ二人が納得するための話し合いであること」

「フェアな話し合いであること」

「結論だけ必ず伝えること」

の3点を確認して、その場を子どもたちに任せます。

すると、不思議と教師が仲裁するときよりも短時間でお互い分かり合えることが多いです。これは、子どもたちの力ですよね。教師が大人の言葉であれこれ言うより、子どもたち同士の言葉で話し合ったほうが早く解決するのです。そして、この時間こそが「フェアな話し合いプログラム」で学んだ「態度」や「技能」が活用される瞬間なのです。

以上、2つの具体例を書きました。今クラスで悩んでおられる先生も、ぜひ「自分はどうありたいのか」を考えて「軸」を見つけることを、過去に痛い目をみた私自身がおすすめします。それが遠回りのようでいて、実はクラスを安定させるための一番の近道かもしれません。

それでは、全5回と続けてきました「学級経営講座」をこれにてお開きにしたいと思います。見てくださった方々、ありがとうございました。

今後は、私の大好きで、新たに研究している国語の話に戻ろうと思っています。またご興味があればのぞいてください。

参考資料

- [i] 原田亜紀子「学校民主主義に関する研究動向 ─生徒会や授業における生徒参加に焦点を当てて─」明治学院大学社会学部付属研究所,第52号,p.65,明治学院大学社会学部付属研究所研究所年報,2022.

- [ii] 赤坂真二『学級を最高のチームにする極意 教室がアクティブになる学級システム』明治図書,p.18,2017.

川上 健治(かわかみ けんじ)

明石市立高丘西小学校 教諭

クラスの全員が楽しく学び合い「分かる・できる」ことを目指して日々授業を考えています。また、様々な土台となる学級経営も大切にしています。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望