学級経営講座~民主的な集団への橋渡し「教科授業について」~(第4回)

今回は「民主的な集団」を目指すにあたっての「集団」の具体化像、そしてそこを目指すための橋渡しとなる「教科授業」の在り方について紹介します。

明石市立高丘西小学校 教諭 川上 健治

民主的な集団の具体像を描く

「学級経営講座」の第4回です。

前回は「民主的な集団」をつくるために軸となる「フェアな話し合いプログラム」を導入することを紹介しました。学級活動は年間に35時間しかない中で、その時間だけで「民主的な集団」へ導くことはほぼ不可能です。そこで、私の提案は「教科授業」と「日常生活」にも、このプログラムで学んだ態度や技術を活かしていこうというものです。

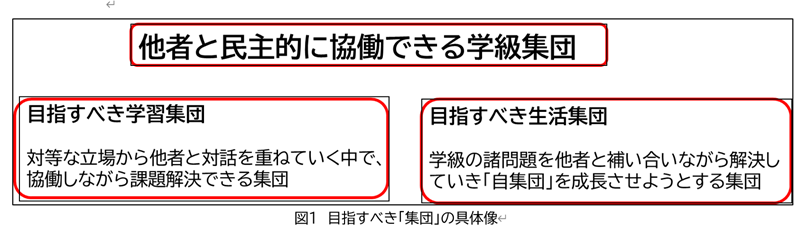

では、どのように活かしていくのか。そのために、まず「民主的な集団」というのをもう少し具体化し、「集団」を二つに分けて考える必要があると考えました。それが図1です。

「民主的な集団」をより具体化し、「他者と民主的に協働できる集団」と置き、さらにこの「集団」を「目指すべき学習集団」と「目指すべき生活集団」の二つに分けて考えました。そうすることで、教科授業ではどういう集団を目指すのか、日常の生活での取り組みではどういう集団を目指すのかという指針(軸)ができます。

学習集団の指針と授業づくり

往々にしてあるのが、学級活動では子どもたちの自治にこだわり自治的活動を仕組むのに、教科授業になると自治的活動どころか、昭和・平成の名残のような教師主導型の授業を展開するパターンです。それでは軸がぶれてしまいます。

しかし、「他者と民主的に協働できる集団」を最上位目標として置き、さらに「集団」を「目指すべき学習集団」と「目指すべき生活集団」に分けて具現化して考えることで、この「目指すべき集団」にベクトルが向くような実践を行うことができるだろうという考えです。

ちなみに、私は「目指すべき学習集団」を「対等な立場から他者と対話を重ねていく中で、協働しながら課題解決できる集団」と置きました(生活集団は次回に紹介します)。つまり、どの授業であっても協働すべき課題を課し、他者と対話する中で、課題解決していける場を設定するという指針を決めました。この指針があると、そこを意識した授業づくりができるようになります。この指針がある限り、私の授業の中で話し合いが行われない授業はない、ということになります。軸となる「フェアな話し合いプログラム」で学んだ態度や技術を教科授業の中でもどんどん使って、「目指すべき学習集団」になっていこうよという考えです。

実践例と成果から見えたこと

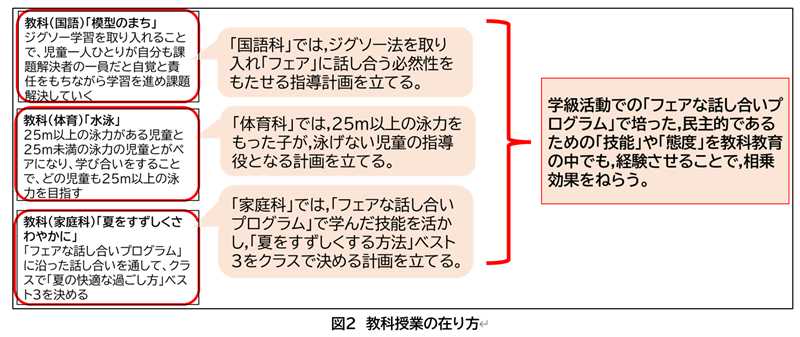

例えば、図2に示した3つの授業のような形になります。ここでは詳しい内容までは紹介できませんが、イメージはつかんでいただけると思います。国語科の「模型のまち」の単元ならば、ジグソー法を取り入れ、課題解決の時間を設定したり(指導案を参照)、体育科の「水泳」の授業であるなら、25m以上泳げる児童がそうでない児童とペアになり、25m泳ぐことを共に目指す活動を取り入れたりするものです。

この体育科の水泳授業では、25m以上泳げる児童が、そうでない児童の困り感からどうアドバイスをしたらよいかと考え、言語化していきます。また、泳力25m以下の児童は、そのアドバイスを聞きながら練習に取り組みます。小学校の水泳の授業といえば、大抵がAグループ(泳力25m以上)Bグループ(5~24m)Cグループ(4m以下)の3つに分け、Aグループはひたすら泳ぎ、B・Cグループは一人の教師が何十人も指導するというのが一般的でした。

しかし、「目指すべき学習集団」の指針を決めたことで発想が変わり、このような授業を仕組みました。結果、39人中13人の児童が25m以下の泳力でしたが、終わってみると11人が記録を伸ばすことができました。中には、5mだった児童が20mまで記録を伸ばせた例もありました。子どもたちの力の偉大さを改めて感じるとともに、「目指すべき学習集団」として間違っていないことを確信できた授業となりました。

まとめ

あらゆる形態の授業がある中で、指針を決めておくことで年間を通してぶれずに授業を展開でき、それが「目指すべき学習集団」につながり、最上位目標である「民主的な集団」に近づくことができると考えます。

2学期も始まり、先生方は奮闘されていることと思います。がむしゃらに頑張るのではなく、まずは「目指すべき集団」を決め、「目指すべき学習集団」「目指すべき生活集団」を具体的に決めませんか? そうすると日々の授業の在り方も変わってくるかもしれませんよ。次回は、「目指すべき生活集団」について深掘りしていけたらと思います。

2学期頑張って乗り切りましょう♪

私も目の前の子どもたちのサポートを全力で頑張ります!

関連リンク

川上 健治(かわかみ けんじ)

明石市立高丘西小学校 教諭

クラスの全員が楽しく学び合い「分かる・できる」ことを目指して日々授業を考えています。また、様々な土台となる学級経営も大切にしています。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望