板書スキル向上のための2つの視点~授業の流れを見える化し、子どもの思考を引き出す板書の工夫~

教師に必要な技術である「板書力」。

「授業の流れを伝える板書」と「子どもの思考を促進する板書」という視点で板書について整理しました。

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭 竹内 哲宏

板書に求められる2つの役割

教師にとって必要な技術のうちの一つに「板書力」があります。板書の機能には、「授業の流れを伝える機能」と「子どもの思考を促進する機能」があるといえます。私は板書が苦手です。教師が主体となって進める授業では、板書計画を立てることができるので何とか授業を成立させることができています。一方、子どもが主体となって進める「話し合い」が中心となる授業での板書は、非常に難しいと感じています。子どもが何を発言するのかが明確でないので、板書計画がつくりにくいという悩みがあるのです。だからといって、板書せずに子どもの発言に任せるという姿勢にもなれません。話し合いが中心の授業では、聴覚優位の子どもたちはついてくることができますが、視覚優位の子どもたちは、話し合いに参加できないという恐れがあるからです。

そこで、今回は、「授業の流れを伝える板書」と「子どもの思考を促進する板書」という視点で板書について整理してみました。

授業の流れを伝える板書

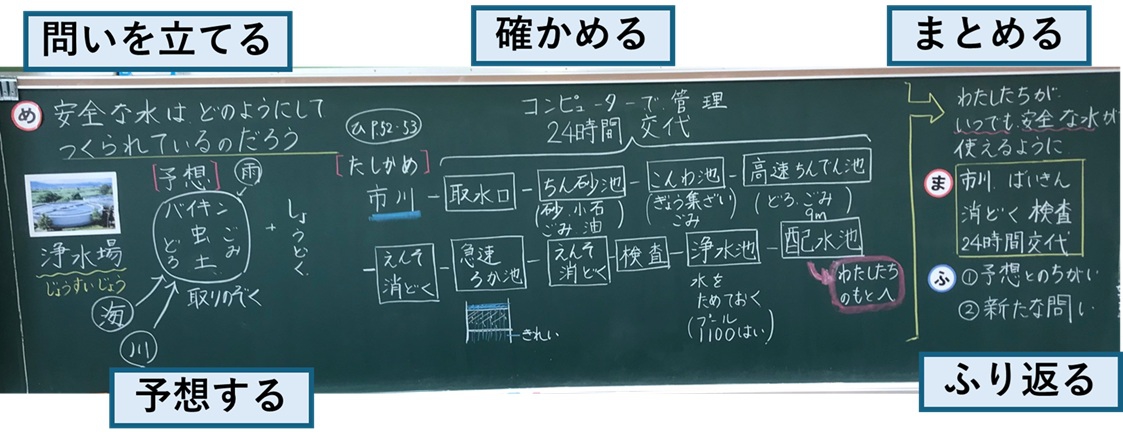

板書①

本校では、社会科の授業も探究のプロセス「問いを立てる(見通しをもつ)→予想する(やってみる)→確かめる(表現する)→まとめる・振り返る(新たな問いを立てる)」という流れで展開しています。4年生「くらしを支える水」の単元のある1時間を紹介します。

授業の流れは、次の通りです。

1.本時のめあてを把握する。

・安全な水は、どのようにして作られているのだろう。

2.予想する。

3.たしかめる。

・動画「浄水場のしくみ」を視聴しながらノートにメモする。

・Web版の地域資料も参考にしながら、全体でまとめていく。

4.まとめをする。

5.本時のふりかえりをする。

・予想との違い

・新たな問いを書く。

板書①のように、「授業の流れを伝える板書」は学習内容を構造化しやすいです。そのため、教師にとっても板書計画を立てやすく、子どもにとっても学習内容を理解するのに役立ちます。

子どもの思考を促進する板書

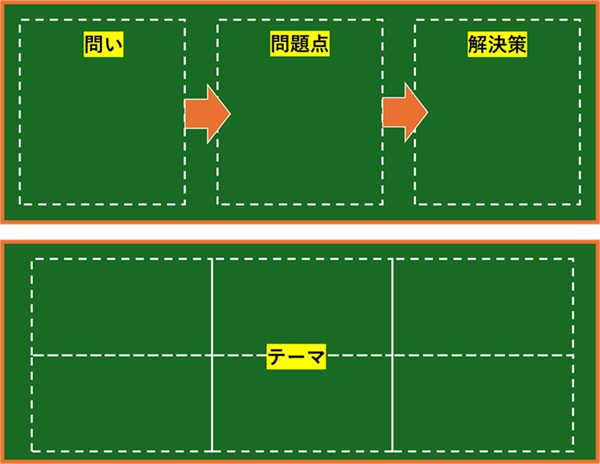

板書②

ファシリテーション・グラフィック(以下、FG)をご存じでしょうか?

FGとは、「議論の内容を、ホワイトボードや模造紙などに文字や図形を使って分かりやすく書き留め「議論を描く」こと(※,p.20)です。「描く」という漢字が使われているのは、文字だけでなく、イラストや図なども効果的に使うという意味があるからです。

似たような言葉に、グラフィック・レコーディング(グラレコ)があります。どちらも会議や対話の場で図や絵を使って可視化する手法ですが、グラレコは、記録としての価値が重視され、基本的に記録者は進行には介入しません。FGは、ファシリテーターが、話の流れに応じて図解・キーワード・イラストを描きながら議論を進行するところに特徴があります。

FGには、促進者(ファシリテーター)と記録者としての2つの役割があります。ファシリテーターには、意見を受け止め、引き出し、集団での対話を通して創造的な考えを引き出す発散系ファシリテーターと、合理的でバランスのとれた話し合いを組み立て、議論を収束に導く収束系ファシリテーターの2つのタイプがあるそうです(※,p.247)。

授業においても、どのような話し合いを目的にするかによって役割が決まります。また、一時間の中でも前半は発散系、後半は収束系というように役割が変わることもあると思います。

FGをステップアップさせるために大切なのは、「話し合いの流れを予測して、レイアウトをイメージする」(※,p.190)ことです。そのために様々なフレームワーク(思考ツール)をもっておくと、余裕をもって話し合いを調整することができるようです。板書②で示した例は、まさに、「話し合いの板書計画」といえるでしょう。

「板書はセンス」といわれると諦めるしかありません。でも、「板書はスキル」と捉えると練習すれば上達する気になってくるから不思議です。2学期は、苦手な板書を克服するために、意識的にFGに取り組んでみようと思います。

竹内 哲宏(たけうち てつひろ)

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭

世界遺産姫路城の目の前にある姫路市初の義務教育学校に勤めています。

資質・能力を育成するための授業づくりを中心に発信できればと考えています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望