学級経営講座 ~話し合い活動を通じて「民主的な学級」を育てる実践~(第3回)

今回は、「民主的な集団」に近づくための手立ての一つ「フェアな話し合いプログラム」について紹介したいと思います。

明石市立高丘西小学校 教諭 川上 健治

「民主的な集団」という学級経営の理想

「学級経営講座」の第3回です。

前回は、「民主的な集団」をつくるということについて、教育基本法(2007)の第一条を引用し、次の2点を確認しました。

①教師全員が備わっていなければならない必要十分条件の「観」であること

②各々の教師のキャラクターにも左右されることがなく、誰もが目指すことのできる一本の筋であること

今回は、「ではどういう手立てを施したら学級集団が『民主的な集団』として形成されていくのか」という点について紹介しようと思います。

先にも書きましたが、民主的な集団を形成していくという、いわば学級経営「観」は、どの教師もが備えていなければならないものです。しかし、現場ではどうでしょうか。

特に若い先生は、ベテランの先生から「子どもになめられないように厳しくすること」「教師がもっとぐいぐい引っ張っていかないといけない」といった指導を受けることもあるでしょう。あたかも教師が上、児童は下の立場であるという考え方が前提になっているようにも感じられます。

もちろん、全てを否定しているのではありません。時には、厳しく指導することも必要ですし、時には、教師が全身全霊をかけて児童を引き上げていくこともあるでしょう。

しかし、それを中心にしてしまうと、「教室にいるすべての人が対等であり、対等だからこそ対話を重ねて、合意形成を図っていく」という在り方は不可能となります。

ですので、そこはぶれずに民主的な集団を追い求めてほしいです。

フェアな話し合いが育む民主性

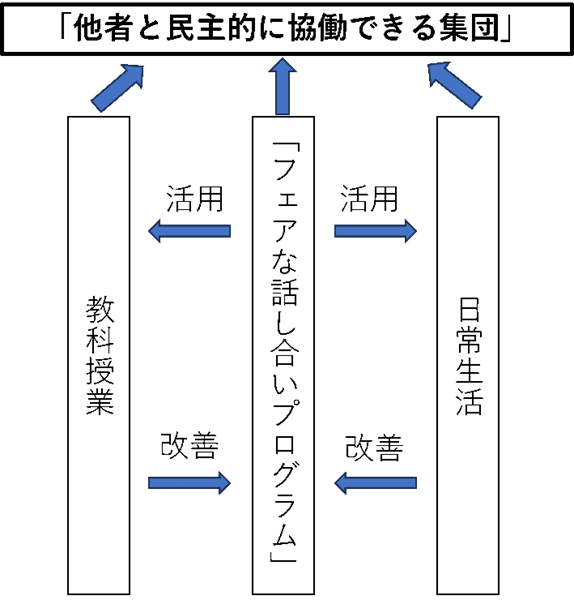

「民主的な集団」に導く簡易モデル(筆者作成)

では、どうすれば民主的な集団を追い求められるのか。

それは、図のように、学級活動で行う「話し合い」の場面で「フェアな話し合いプログラム」を導入し、それを他教科、そして日常の取り組みに繋げていくという方法です。

今回は、この提案の柱となる「フェアな話し合いプログラム」を紹介したいと思います。

まず、竹西(2024)は、学校で行われる多くの決めごとが一見、話し合いの形を取りつつも、結局はじゃんけんや多数決になっている実態を指摘[1]しました。

みなさんの学級ではどうでしょうか? 学校には物事を決めることが日常的にあります。そんな時、すぐに「多数決にしよー」「じゃんけんでいいやん」となっていませんか?

竹西はそこを問題視しました。そして、「フェアな決め方が行われている集団は、メンバーにとって安心できる居心地のよい集団となり、心理的に重要な所属集団となる」[2]という考えのもと、「話し合いプログラム」を作成しました。

具体的には、手続き的公正によって話し合いを進めていくことをしました。プログラムは全3時間です。

1時間目の「振り返る」段階では、児童がこれまでの物事の決定場面について振り返ります。その際に、「じゃんけん」や「多数決」が多くを占めたことを確認し、その問題点を出し合うことにより、「よりフェアな決め方を目指していく」ことへの方向性を示します。

2時間目の「作る」では、実際に自分たちで「フェアな決め方ルール」を作っていきます。その際に、Leventhal、G.Sの「人が公正だと知覚する6つの手続き的公正の研究」を援用しながら、「フェアな決め方の6ルール(一貫性・偏見の抑制・情報の正確さ・修正可能性・代表性・倫理性)」を基にルール作りをしています。

3時間目の「使う」では、前の時間に決めた学級独自の「話し合いルール」を活用しながら学級会を開きます。そして、その後も年間を通して、学校生活のあらゆる決定場面や学級会でこの「話し合いルール」を使うというものです。

教科・日常生活へ広げるフェアな態度

民主的な集団になろうと言っても、すぐになれるものではありません。

この「フェアな話し合いプログラム」のように、実際に自分たちでフェアな話し合いをする経験を積んでいくことで、民主的な集団になっていきます。

しかし、これだけでは、まだ不十分な点もあります。

それは、学級活動は年間に35時間しかないという点です。そこだけに頼り切っては時間が少なすぎます。

そこで、私の提案は、「教科授業」や「日常生活」にも、この「フェアな話し合いプログラム」で学んだ態度や技術を活かしていこうというものです。

そのあたりを次回でまた紹介できたらと思います。

追伸

今回ご紹介した内容を日本学級経営学会の「第35回学級経営実践セミナー(兵庫)」で発表します。

お申し込みは、日本学級経営学会の公式サイトからできます。

当日は、上越教育大学教職大学院教授の阿部隆幸先生、兵庫大学准教授の岡田広示先生にもお越しいただきます。理論と実践の融合によって、2学期に向けて大きな学びになると思います。ぜひ、ご参加ください。

関連リンク

参考資料

- [1][2] 竹西亜子「第8章 手続き的公正を活かした学級集団づくり―フェアな決め方のススメ―」松本剛・隈元みちる編『教師の総合的力量形成―学習指導と生徒指導の統合に向けて―』,ジアース教育新社,pp.155-186,2024.

川上 健治(かわかみ けんじ)

明石市立高丘西小学校 教諭

クラスの全員が楽しく学び合い「分かる・できる」ことを目指して日々授業を考えています。また、様々な土台となる学級経営も大切にしています。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望