学級経営と企業経営の交差点 ―「カルチャー創造」のススメ―(1回)

なぜ、学級が自走しないのか?

伴走型学級経営の理想を唱えても、現実には指示を繰り返したり、放任したりしてしまうのはなぜか?

大学院博士前期課程MBAを専攻した学びをもとに、経営学というレンズをかけ、学級と企業の交差点を探ります。一見異なる二つの組織はある点で共通しています。令和の学級経営にCOOの機能を取り入れることを提案します。コッターの変革プロセスを応用し、学級文化を創造する試みです。

目黒区立不動小学校 主幹教諭 小清水 孝

学級経営とは何か?

「学級経営」とは、何とも曖昧な言葉です。教育関連の書籍では、学級経営の実践記や極意が紹介されています。私が読了した教育書は2000冊を超えますが、学級経営の「定義」について明確に言及されている例は非常に少ない印象を受けます。「学級経営」とは何と定義されるのでしょうか。公的な資料では何と言及されているのでしょうか。

小学校学習指導要領解説を丁寧に読むと、つまるところ学級経営とは「よりよい生活集団や学習集団として向上させること」が中心的内容であるといえます。

学級は「選択できない出会い」から始まる集団です。互いを認め合い、支え合い、学び合う共同体へと育てていくことが教師に求められます。そのために、子どもたちが協力し合う風土を築くことが欠かせません。

企業経営とは何か?

企業は利益を追求します。しかし、「利益追求」だけを目的とするものではありません。京セラ創業者の稲盛和夫氏は「経営とは、人間として正しいことを貫くこと」と述べています。松下電器(現パナソニック)を一代で築いた松下幸之助氏は「企業は社会の公器である」と語りました。また、米GE(ゼネラル・エレクトリック)を率いたジャック・ウェルチ氏は「企業経営とは人を選び、育て、正しい場所に配置すること」と定義しています。優れた経営者の言葉から、企業経営の根底には「人と社会を幸せにする理念」が存在していることが読み取れます。

企業経営を突き詰めると「人を活かすこと」に行き着きます。甘いと言われるかもしれませんが、金銭的な成果はその結果として生まれるものです。そうでなければ、短期的に価値を高めることはあっても、長期的に育つ企業とはならないでしょう。

学級経営と企業経営の共通点・相違点は?

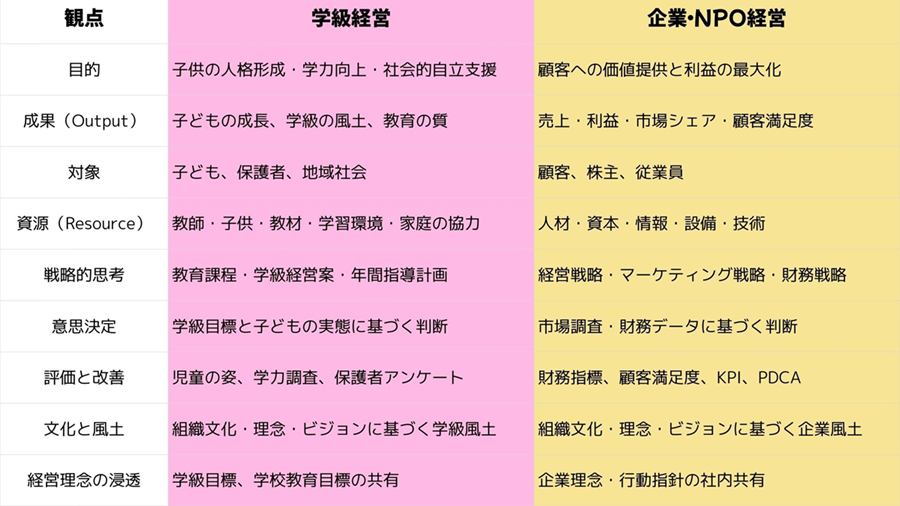

学級経営と企業経営を比較すると、共通点と相違点が浮かび上がってきます。

例えば、経営の「目的」は明確に異なります。学級経営は「子供の人格形成・学力向上」、企業は「顧客等への価値提供・利益最大化」を目的とします。他にも、「成果」「対象」「戦略的思考」「意思決定」「評価と改善」「経営理念の浸透」といった枠組みは異なります。これらが学級と企業の相違点です。

一方、共通点は何でしょうか。それは「カルチャー(文化)」と「ヒューマンリソース(人的資源)」です。この2つが学級経営と企業経営の交差点です。もっと言えば、NPO,NGOなどを含めたあらゆる組織経営の交差点です。本稿では「カルチャー(文化)」に焦点を当て論じていきたいと思います。

どのようなカルチャー(文化)を育みたいか?

世界的経営学者であるスタンフォード大学のチャールズ・Aオライリー教授らは「組織文化とは、組織のメンバーが共有している考え方や行動のあり方に関する期待である」と定義しています。

組織変革に成功したAGCの島村琢哉CEOは、「組織文化こそが経営の土台であり、最も重要な資産である」と語っています。

文化は、日々の小さな行いの積み重ねから生まれます。それは一朝一夕に築けるものではありません。小さな火種を大切に守り育てていくように、絶え間なく続けることで、やがて大きな力を持つようになります。

皆さんはご自身の組織、例えば学級において「どのような」文化を育みたいと考えているでしょうか。教師一人一人の思いや願いによって、育みたい文化は千差万別でしょう。文化に優劣や階層はありません。まずは、ご自身の思想や哲学をじっくりと見つめ直し、育みたい文化を心に決めることが大切です。

では、具体的に「どのように」文化を育んでいけばよいのでしょうか。一つの方法として、ハーバード・ビジネス・スクール名誉教授で、組織変革論の第一人者であるジョン・P・コッター氏が提唱する「企業変革8段階プロセス」が非常に参考になります。ここでは、その中から特に重要な4つの段階に絞って紹介します。

ジョン・P・コッターの変革プロセス

第一段階:「ビジョンと戦略を描く」

まず、どのような学級にしたいのか、教師ご自身が明確なビジョンを持つことが出発点です。もちろん、子どもたちとの対話を通じて、一緒にビジョンを見出していくのもよいでしょう。

例えば「かしこく・なかよく・たのしく」といったビジョンを掲げ、それを実現するための具体的な戦略として、「協働的に学ぶ姿勢を大切にする」「挨拶を交わすことを習慣にする」「新しいことに積極的にチャレンジする機会を増やす」を設定することが考えられます。子どもたちの発達段階によっては、まずはビジョンだけでも十分な場合もあります。

第二段階:「変革への参加を呼び掛ける」

学級経営において、最初からクラス全員が一丸となって変革に乗り出すことは現実的には難しいでしょう。組織論で知られている「2・6・2の法則」は学級にも当てはまります。2割の子どもたちは新しい変化に反対する立場にあり、6割の子どもたちはどちらでもない様子見、残り2割が先頭に立ちます。

多忙な教師には、すべての子どもたちを説得する材料も、時間も、体力もありません。そこで、まずは2割の「先頭集団」に注目することが重要になります。彼らの力を借りることで、変革の火の手を徐々に広げていきます。

第三段階:「短期的成果を上げる」

学級のビジョンと戦略に合致した言動が子どもたちから見られたら、それを見逃してはいけません。文化を創造する上で、この段階は運命の岐路と言っても過言ではありません。このような言動を見せるのは、多くの場合、2割の先頭集団の子どもたちです。

ここで最も大切なことは、その成果を「祝う」ことです。単に褒めたり、価値づけたりするのではありません。クラス全体でその出来事を喜び、祝福するのです。私なら、学級の子どもたち全員を近くに集め、次のように語りかけます。また、学級通信にもその内容を記します。

「先生、この前、本当に感動したことがありました。AさんとBさんがお家でも自ら進んで縄跳びに取り組み、〇級まで跳べるようになったと聞きました。そのチャレンジ精神は本当に素晴らしいと思います。また、まさに『かしこく』という学級のビジョンを体現する、心から尊敬できる姿だと感じています」

第四段階:「さらなる変革を推進する」

小さな変革の兆しが見えてきたら、次の挑戦者(セカンドペンギン)を生み出すことが重要です。私なら、縄跳びに取り組んだAさんとBさんに、その時の様子や気持ちをみんなの前で話して(書いて)もらいます。この「ナラティブな振り返り」は非常に大切なポイントです。二人の言葉が、他の子どもたちの共感や感動、勇気を呼び起こし、次々と新しい一歩を踏み出すセカンドペンギンを生み出すきっかけになります。

しかし、このとき、内心では否定的なことを考えている子どもたちもいるかもしれません。それが普通の組織です。地道な努力でセカンドペンギン、サードペンギンを生み出すことで、変化に反対する子どもたちの割合を少しずつ減らしていくイメージをもって進めていきます。

このように、ビジョンと戦略に合致した言動が増えてくると、それはやがて学級文化として定着します。一度文化として根付いてしまえば、教師の指示がなくても、子どもたちが自律的に動く、生き生きとした組織へと成長していくことでしょう。

文化創造者としての教師

近年の企業では、組織文化の創造を推進する役職としてCCO(Chief Culture Officer)を設置する例が出てきました。教育界でも、これまで先人たちが学級文化を創造してきましたが、数値化や手順化がされず、一般の教師には分かりにくい面がありました。

コッターの変革のプロセスを応用すれば、特別なスキルを持たない教師でもCCOのように文化を創造することができます。こうした文化創造の姿勢は、令和の日本型教育、いや世界標準の教育に求められる資質・能力といえるかもしれません。

学級経営と企業経営の交差点には、「文化創造」という共通の知恵が隠れていました。次回は、もう一つの交差点「ヒューマンリソース」(人的資源)について論じます。

参考資料

- 文部科学省「小学校学習指導要領解説総則編」(平成29年7月)東洋館出版社

- 文部科学省「小学校学習指導要領解説特別活動編」(平成29年7月)東洋館出版社

- チャールズ・A・オライリー,マイケル・Lタッシュマン『両利きの経営』(増補改訂版),2022,東洋経済新報社

- AGC INC IN 2019:“YOUR DREAMS,OUR CHALLENGE”,STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS CASE:OB-103,2019

- ジョン・P・コッター『Leading Change』1996,Harvard Business Review Press

小清水 孝(こしみず たかし)

目黒区立不動小学校 主幹教諭

フープ1本でできる運動を3つ以上言えますか?

現場で使える技術、できる実践、リアルな指導法を日々追究しています。

現場の先生方、共に考え、指導法の選択肢を増やしていきましょう!

NPO教育サークル「GROW5th」代表。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望