教師の強みをどう生かすか? ー学校裁量の時代に求められる姿、探究学習の実践からー

子どもに学びのハンドルを渡し、教師が環境として支える新しい探究学習の挑戦。未来の教育を切り拓く実践を報告します。

目黒区立不動小学校 主幹教諭 小清水 孝

研究開発学校

本校は昨年度より、文部科学省の「研究開発学校」に指定されました。

研究開発学校とは、「学校独自の教科等の新設など、学習指導要領等の現行の教育課程の基準によらない教育課程を編成・実施し、新しい教育課程や指導方法について実践研究を行う」ことを目的とする制度です。

これまでの教育課程の枠組みを超えて、学校裁量で教育内容や方法を構築できる点に大きな意義があり、全国的にも注目を集めています。

未来の教育のあり方を模索する絶好の機会となっています。

昨年度の挑戦と課題

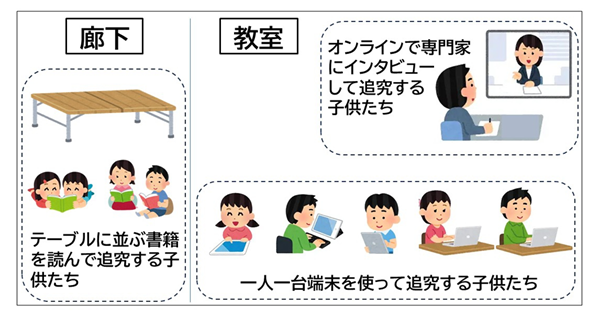

前半は、学校裁量の時間を活用して、子どもに学びのハンドルを委ねる探究学習に取り組みました。

授業の中心に「子どもの問い」を据え、調べ、考え、表現するというサイクルを大切にしました。

子どもたちは、自分の興味や疑問を出発点に学びを進めることで、普段の授業では見られないほど主体的に活動する姿を見せました。

例えば、ある児童は「バスケットボールにおけるシュート角度と距離によるゴール率の変化」を調査し、「A地点からシュートを打った方がよい」と動画にまとめました。こうした姿に、探究学習の可能性を強く感じました。

一方で、振り返りから三つの課題が明確になりました。

第一に「リフレクションを学習改善に生かすことができていない」という点です。

学習の最後に振り返りを書かせても、それが次の学びにどうつながるかが不明確で、子どもたちにとって自己満足的な作業にとどまることが多かったのです。

第二に「教師の見取りと介入が不十分」だったことです。

子どもに学びを委ねることを重視するあまり、教師が意図的に距離を取りすぎ、子どもが行き詰まったときに十分な支援ができなかったことが反省点となりました。

第三に「学んだことのアウトプットが弱い」ことです。

せっかく調べたことをまとめても、発表の場や表現方法が限られ、他者との学び合いに発展しにくい状況でした。結果として、子ども自身の達成感も不十分で、学びが完結しない印象が残りました。

今年度の改善と取り組み

こうした課題に応えるため、今年度は三つの重点を掲げました。

第一に、リフレクションの工夫です。子どもの振り返りを学習改善に直結させるため、仕組みそのものを見直しました。

第二に、教師の見取りと介入の強化です。子どもの状態を正確に把握し、適切な問いかけや支援を通して学びを前進させることを意識しました。

第三に、アウトプットの充実です。子どもが学んだことを多様に表現できるよう、発表や記録の場を意図的に設けるようにしました。これらの改善によって、授業ごとの学びの濃度を高めることを目指しています。

OPPAカードを用いた実践

具体的な取り組みとして導入したのが、OPPA(One Page Portfolio Assessment、学習の振り返りを1枚にまとめる評価方法)のデジタルリフレクションカードです。

授業冒頭の5分間、子どもたちは自分の端末に配信されたカードに「今日のハテナ」を記入します。

ハテナとは、元筑波大学附属小学校の有田和正氏が提唱した、学習者がもつ問いです。

子どもは前時のハテナを引き継いでも、新たに考えてもよいことにしています。

ハテナを書けたら背景色をピンクから青に変えて送信し、問いが浮かばなかった場合はそのまま提出します。

教師側の端末には、児童のカードが一覧で表示され、「青は順調」「ピンクは支援が必要」という合図になります。

授業の前半に教師が注力すべきは、カードがピンク色の子どもたちへの介入です。

教師は「いつ○○したのかな?」「どこで○○を見たのかな?」「なぜ○○だと思う?」といった5W1H(いつ・どこで・なぜ・誰が・何を・どのように)に基づく問い掛けを用い、子どもの思考を刺激します。

あるいは、まず短い読み物を提示して、その中から問いを引き出させることもあります。

このような働きかけによって、次第にピンク色のカードが青に変わっていく過程は、まさに教師の介入が学びを支える瞬間だと実感します。

また、リフレクションを学習改善に生かす工夫として、授業冒頭に良いリフレクションを大型提示装置で共有するようにしました。

時間にして1分ほどですが、これにより「次はAさんのように方法を工夫したい」「Bさんのように学習の過程も振り返ろう」といった声が子どもから自然に生まれ、相互に刺激し合う姿が見られるようになりました。

リフレクションの共有が、学級全体の学びを推進する力になることを改めて感じています。

子どもの変容と教師の学び

こうした実践を重ねる中で、子どもたちの姿に明らかな変化が見られるようになりました。

これまでは問いが思いつかずに手が止まっていた子も、教師の支援を受けることで「なぜ」「どうして?」と疑問を言葉にすることができるようになりました。

さらに、友達のリフレクションに触発されて、自分の学び方を見直す子どもも出てきました。

同時に、教師自身の学びも深まっています。子どもの状態を色で即座に把握できる仕組みは、教師にとって大きな助けとなります。

支援が必要な子どもを見逃さず、的確に介入することの大切さを実感し、これまで以上に「見取る目」を磨く必要性を痛感しています。

教師は最大の教育環境

ここで強調したいのは、教師は学校教育における最大の環境であるということです。

教育を動かすのは、最新のICT機器でもプログラムでもなく、子どものそばにいる教師の存在です。

世界的ベストセラー『世界最高の学級経営』の著者ハリー・ウォン氏も「教育効果を上げるのは教師しかいない」と述べています。

近年、「教師の要らない学級経営」という言葉を耳にすることがあります。

学習者の主体性を引き出し、自走する学習集団をつくるという考え方自体には大いに賛同します。

しかし、だからといって教師が一歩引くべきだとは思いません。むしろ、教師は自らの好きや強みを生かし、子どもにとって唯一無二の教育環境として存在するべきだと考えます。

教師の「私」でなければ伝えられないことが、必ずあるのです。

学校裁量授業実践はブルーオーシャン

今後、学習指導要領の改訂により、学校裁量の時間が増えることが予想されます。

これに伴い、数年以内に各学校が独自に編み出す実践が指数関数的に増えていくことでしょう。

その中で私が願うのは、児童の主体性を尊重しつつ、教師の個性や強みを活かした、その学級にしかできない実践です。

教育に「万能の型」はありません。

どんなによい実践も完全にトレースすることはできません。

教育とは製品を作る営みではなく、人の知を紡ぎ、成長を支える営みだからです。

私はこれからも「子どもにハンドルを渡し、教師が環境として支える」という姿勢を大切にし、未来の教育の可能性を切り拓いていきたいと考えています。

小清水 孝(こしみず たかし)

目黒区立不動小学校 主幹教諭

フープ1本でできる運動を3つ以上言えますか?

現場で使える技術、できる実践、リアルな指導法を日々追究しています。

現場の先生方、共に考え、指導法の選択肢を増やしていきましょう!

NPO教育サークル「GROW5th」代表。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望