学期始めに立てた自己目標を忘れさせない!楽しいアイデアで子どもたちをグレードアップ

夏休みも終わり、新しい学期が始まります。

その時に、子どもたちと目標を立てたことはありませんか?

立てる予定はありますか?

その目標を効果的に取り組ませるためにはどうしたらよいのでしょうか。

取り組みに至るまでの私の思考の流れや実践を紹介します。

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭 石川 雄介

自分の目標を覚えていますか?

夏休みも終わり、二学期または一学期後半が始まります。この節目に子どもたちと学期の目標を立てることもあるのではないでしょうか。プリントを配り、子どもたちに「学習目標」「生活目標」を書いてもらい、掲示する。このような活動をしている先生も多いかと思います。

しかし、この活動には大きな欠点があります。

それは「書いて終わっている」ということです。

「書いて」「掲示する」という流れで、子どもたちは自分の目標を覚えているのでしょうか。「自分で書いているから覚えているでしょ」と思う方もいるかもしれませんが、大人でも覚えるのは困難だと思います。私は正月に引いたおみくじの結果も覚えていません。

自分のことを俯瞰的に見て「何が足りないのか」「そのために何をしたらいいのか」など、じっくり考えて目標を立て、心に刻んで日々を過ごす子どもは少ないでしょう。目標を書いたプリントをただの飾りにしている子が大半ではないでしょうか。

「自分で目標を立てたのに全然できてないじゃない!」と子どもたちを指導したことはありませんか?または、担任自身も目標のことを忘れてはいませんか?

目標をただの飾りにしないためには、達成するための取り組みを担任が準備する必要があります。では、目標を効果的にするためにはどうしたら良いのでしょうか。まずは、取り組みができるまでの私の思考の流れを紹介します。

アイデアが生まれるまでのプロセス

まず、子どもたちに目標を日常的に意識させます。

日常といえば、朝の会や授業、給食、清掃、帰りの会などがあります。このどこで、どのタイミングで意識することが効果的かを考えます。

次に、どのような取り組みが効果的かを考えます。朝の会に目標確認の時間を設けたり、帰りの会で今日の自分はどれだけ目標を達成できたのかを振り返らせたりする。目標を達成できた人を褒めたり、スタンプをあげたりする。または、給食、清掃時間という1日の真ん中にあたるタイミングで、目標を確認することも良いかもしれません。先生の数だけ答えがあり、取り組み方もあると思います。

しかし、この段階で意識してほしいことは「先生だけが満足する取り組みになっていないか」です。担任が一生懸命考えて準備して子どもたちに取り組ませて、担任だけが満足してしまうことです。子どもたちの気持ちを置き去りにして、負担をかける活動になっていないか気を付けなければなりません。私自身もこのような失敗をした経験があります。

子どもたちに無理のない活動になっているのか、ルーティン化できる活動になっているか、達成意欲が出る活動になっているか、子どもたちから不満が出ない活動になっているか、方法が複雑で難しすぎないか、かえって指導が増えてしまわないかなど、さまざまな角度から考えて取り組み方を決めなければなりません。

取り組み方を決めたら、次に呼び名やデザインを考えます。実はこの活動は結構大切です。子どもたちがワクワクするかが決め手となります。面白そうなタイトルや表紙、興味を惹かれるような面白い商品名などと同じです。「何これ?面白そう!」と思わせることはとても大切なのです。第一印象の重要さは、人も物も取り組みも同じです。

例えば、朝の会のプログラムに入れた場合、「自己目標確認」というタイトルにするとどうでしょう。日直が

「次に自己目標確認をします。自分の目標を確認してください。自己目標を達成するために今日も一日頑張りましょう」

と言っても子どもたちはワクワクしないでしょう。スーツを着た大人たちがメガネを光らせ、重要な会議をしているような文言で硬く感じます。

ここで使える考え方が、担任の教育テーマです。その教育テーマに合わせた呼び名を付けると子どもたちにすんなりと受け入れてもらえます(「学級開きに子どもたちに伝えたいこと」)。私の場合、教育テーマは「合い」なので「目標確認合い」という名前がすぐに考えつきます。

それでもまだ硬いので、英語化するのも良い方法です。英語化するとカッコよく見えたり、高級感が出たりします。逆に意味が分かりやすくなることもあります。私の教育テーマに合わせると「ゴールチェック合い」となります。この呼び名を先ほどの日直の言葉に当てはめると、

「次にゴールチェック合いをします。自分のゴールを確認してください。ゴールに向かって今日も一日頑張りましょう」

となります。少しは言葉も柔らかくなったのではないでしょうか。

このように、①いつ取り組むのが効果的か②取り組み方③ワクワクさせる呼び名やデザイン、を考えて私は実践に至っています。次に私の実践を紹介します。

自己目標を達成させる「マイカレンダー」

まず、「①いつ取り組むのが効果的か」です。

私はいつでも目標を意識してほしいので、授業のタイミングで取り組むことにしました。

次に「②取り組み方」です。

自己目標を小さな紙に書かせ、ラミネートしたものを机の右上に貼り、いつでも見れるようにしました。目標を意識することをルーティン化するため、「学習面」は授業開始一分前の黙想中に心に刻むようにしています。

「生活面」は授業終了後に確認する時間をとっています。このルーティンは私自身が確認するのを忘れないためでもあります。担任と子どもたちの共通のルーティンとなっています。

右上に貼る理由は、右利きの子は左上に教科書などを置くからです。さらに、自己目標は毎日取り組める内容にし、具体的に何をするのか明確にすることもポイントです。主観ではなく、実際にできたかどうかで評価できるようにするためです。

次に「③ワクワクさせる呼び名やデザイン」です。

今回はデザインに焦点を当てます。小さな紙に書くこと自体が工夫です。子どもたちは小さいものをかわいいと感じます。普段見慣れない小ささに愛着を持ってくれます。先に執筆した「ノートを半分に切ったRブック」も同じ考え方です(『新年度だからこそ、子どもと先生の心を繋げる「Rブック(振り返り日記)」』)。

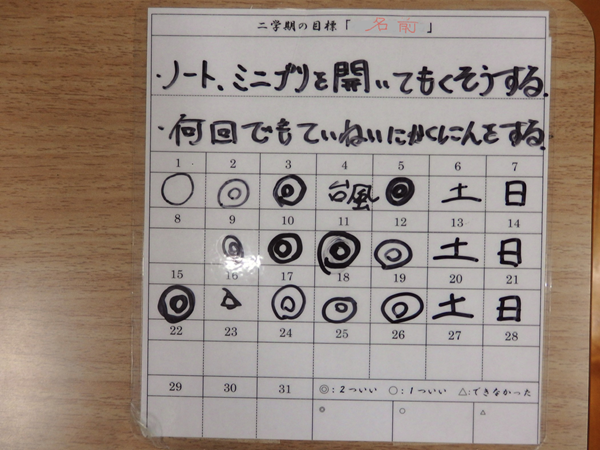

そして目標の下にカレンダーを載せ、帰りの会で自己評価をネームペンで記入するようにしました。毎日記録を残すことで、昨日の自分と今日の自分を比べたり、明日の自分にエールを送ったりできます。自分の成長を感じたり、落ち度を見つけたりすることもできます。さらに、子どもたちは手元に自分専用のカレンダーがあることにも喜んでいました。普段は手元にない物なので、特別感があってうれしいのだと思います。行事など、評価以外のことを書き込んで日常使いしている様子もありました。

この毎日の取り組みには続きの仕掛けがあります。月末に右下の枠に総合数を書き、一ヶ月間の達成度を自分で確認できるようにしています。その後、カレンダーに記入したこれまでの評価を消しゴムで消します(ラミネートフィルムにネームペンで書いた文字は消しゴムで消えます。アルコールをかけるとさらに消えやすさアップです)。消すことで再利用でき、月ごとに先月分の総合数を足して達成度を継続して記録することができます。

しかし、この活動には注意点もあります。良くない評価が多くても私からは決して指導はしません。指導をすると子どもたちは嘘をついて高評価をつけ始めます。あくまでも子ども自身が自分を高めるための活動なので、自己評価に担任が口を出してはいけません。これはほかの取り組みでも同じです。

このような取り組みを行うことで、子どもたちは毎日目標を意識し、自分の成長進度を把握し、自己調整できるようになります。

活動を生き生きさせるために命を与える

学期スタートに立てる目標はただ書かせるだけでなく、子どもたちに目標を意識させる取り組みを担任が準備することが大切です。せっかく立てたのなら効果的にしたいものです。

私は一貫して、「行わせたことを活かす。命を与える」という考え方を意識しています。物や取り組みにも意味を持たせ、命を与えて生き生きさせることが私の思考の基となっています。

夏休みが終わり、新しい時間が始まります。目標を立てる際は、先生方なりの工夫を考えていただけたら幸いです。

何卒

石川 雄介(いしかわ ゆうすけ)

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

沖縄県の小学校教員として10年以上、子どもも担任も楽しむ学級づくりや授業づくりを研究しています。

私のモットーは「合いのある学級づくり」で、特に『思い合い、支え合い、学び合い』に重きを置いています。

また、授業や生活の中で他者尊重の心を育む仕掛けや子どもの興味を惹くアイディアを考えるのが大好きです。

効果的な掲示物の作成や子どもも担任も楽しめるアイディアなど、多種多様な教育場面について伝えていきたいと思います。

同じテーマの執筆者

-

大阪府公立小学校教諭

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望