算数教材開発「分数のかけ算・わり算(逆数)」(No.3)

算数のオリジナル教材を紹介いたします。ぜひ、ご活用いただければと思います。

単元:「分数のかけ算・わり算(逆数)」(6年生)

場面:単元内

難易度:★☆☆

東京都品川区立学校 平野 正隆

本単元について

ある数aに対して,1/aをaの逆数といい、ある数aとの積は1になります。

分数のかけ算を指導する際に、逆数について指導しておくことで、分数のわり算を分数のかけ算に統合することができます。

つまり、分数のかけ算を学習するなかで、しっかり習熟しておく必要がある内容です。

本教材の概要

児童は、b/aの逆数をa/bとするのは容易に理解できます。しかし、整数や小数にも逆数は存在し、その数を分数にしてから逆数を考えることにつまずく児童もいます。

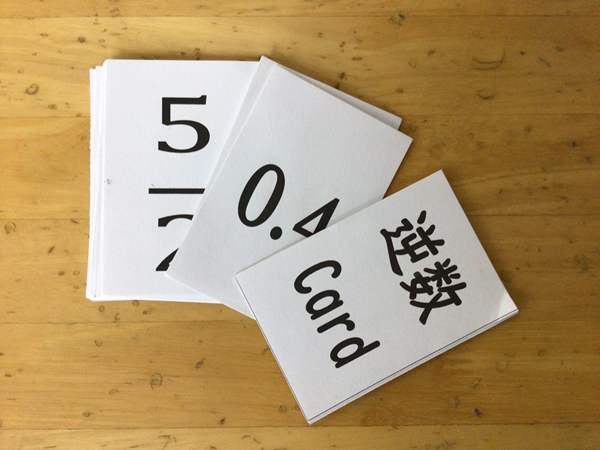

本教材「逆数Card」は、5/2と0.4のように、画用紙に印刷されたカードにペア(逆数の関係)になる数がいくつか入っているものです。使い方によっては、ある程度、画用紙に厚みがないと、裏から透けて見えてしまうので、注意が必要です。

本教材の活用法

①逆数ペア探し

数字が見える面を全て上にして広げ、その中から逆数の関係にあるペアになるカードを見つけて集めていく活動です。

授業の初めは、個人で見つけていくのがいいでしょう。授業後半には2人1組や班になって、時間を計りながら、協力して探したり、勝負をしたりすることで、夢中になって活動に取り組むことができます。

②逆数カルタ

教師が、ある数を言い、その数の逆数を取るカルタ形式のゲームです。このゲームの難しいところは、教師が0.4と言ったとしても、0.4を取るのではなく5/2を取らなければならないところにあります。児童は反射的に、言われたカードを取ろうとしてしまうので、間違ってしまうことも多く、大変盛り上がります。この活動で注意が必要なのは、なるべく同じ習熟度の児童同士が戦えるように組み合わせを教師が配慮することです。あまりにも習熟度に差があると、片方が戦意を喪失してしまい、学習のねらいである逆数の理解(定着)を達成することができないからです。

③逆数神経衰弱

数字が見える面を全て下にして裏返した状態で広げ、神経衰弱方式で楽しむゲームです。このゲームの良いところは、逆数を落ち着いて考えられるところにあります。このゲームで注意が必要なのは、カードが透けて見えないようにするため、厚みのある画用紙に印刷しておくことです。

2人1組の対戦形式で楽しんでもいいですし、協力形式で交互に取っていき、すべて取るまでの時間を計るのもいいでしょう。習熟度に差があったとしても、「この逆数はなんだろう」のように相談しながら進めて良いルールにすることで、逆数の理解を促すことができます。

④逆数ババ抜き

4人1組程度のグループを作り、カードをシャッフルして配布します。トランプのババ抜き方式で順番に相手から1枚ずつカードを抜き取っていき、ペアができた時点で机にカードを捨てていくと言うゲームです。このゲームの良いところは、習熟の違うメンバーが対戦形式でやっていても、ペアになったカードを「これで良い」と確認しながら進められるところにあります。また、ペアかどうかを確認したカードがたとえ間違っていたとしても、再び自分の手札に戻すことで、ある程度のペナルティーを課すことができるため、自ら判断しようという、程良いプレッシャーも与えることができます。

このゲームで注意が必要なのは、先述した通り、裏が透けて見えないように厚みのある画用紙に印刷しておくことです。

まとめ

このように、本教材「逆数カード」は使い方の可能性が様々にあります。学習のねらいにあった、学級の実態に合わせた使い方をしていただければと思います。

遊びの中に学びがあり、学びの中に遊びがあるような教材開発を今後も進めていきたいと思っております。

本教材も、私の完全オリジナルですので、皆さまに広くご活用いただければと思っています。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望