算数教材開発「対称な図形」(No.2)

算数のオリジナル教材を紹介いたします。ぜひ、ご活用いただければと思います。

単元:「図形の対称」(6年生)

場面:導入

難易度:★★☆

東京都品川区立学校 平野 正隆

単元について

図形の対称性に着目して考察し、図形を折り重ねたり、回したりする操作活動を通して対称の概念形成をねらっています。

自然界や日常生活の中でも対称性をもった美しい形が存在します。

これらは整った形に多く見られます。

本教材の概要

本教材は、本単元の導入時に活用できる問題です。

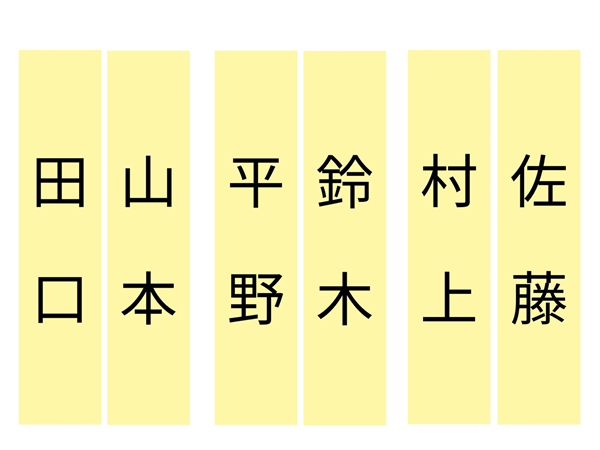

児童に苗字を挙げさせて、教師が黒板に板書していきます。

その際、教師は何も言わずに

「すべての漢字が線対称のグループ」

「一部の漢字が線対称のグループ」

「すべての漢字が線対称ではないグループ」

に分けて板書します。

すると、児童は次第にグルーピングの仕方、つまり対称性に気付き始めます。

本教材の仕掛け

板書する際は、「はね」「はらい」をせずに、あえて対称になるように書いていきます。

「田口」「山本」は、どの漢字も線対称な図形になっています。

「平野」「鈴木」は、「平」と「木」だけが線対称になっています。

苗字の一部の漢字が線対称です。

「村上」「佐藤」は、どの漢字も線対称ではありません。

本教材は、仲間分けをする様子から、図形の対称性に児童自らが気付くことができる良さがあります。

また、気付いた子のつぶやきから、自分だけでは分からなかった子も理解し、少しずつその人数が増えていきます。

その後も、どんどん苗字を挙げてもらっていくと、さらに特別なことに気付く子が出てくる場合があります。

それは「田」と「口」が、180°回転しても形が変わらない、特別な漢字であることです。

児童から出てこなかった場合は、教師が「実は、この中で田口さんだけ特別な仲間です」などと、ヒントを与えます。

こうして、図形の対称性について気付き、線対称と点対称の理解へと繋ぐ導入ができます。

実践

先生「平野先生と鈴木さんは仲間だね」(「平野」「鈴木」を板書する)

児童「先生、なんでですか」

先生「さて、なぜでしょう。そんな、山本さんは仲間ではありません」(「山本」を板書する)

児童「ひどい。先生、村上さんは仲間ですか」

先生「村上さんは、先生の仲間でも山本さんの仲間でもありません」(「村上」を板書する)

児童「えぇ〜」

児童「僕はどうですか」

先生「田口さんは、山本さんの仲間です」(「田口」を板書する)

児童「なんかわかった気がする」

児童「漢字の画数とか?」

児童「先生がすぐに答えてるから、画数ってことはないんじゃない」

先生「佐藤さん、なんか分かってそうですね。あなたは、どの仲間になると思いますか

児童「私は、村上さんの仲間だと思います。なぜなら、漢字を半分・・・」

先生「ストップ。それ以上は言わないでください。佐藤さんは、村上さんの仲間で正解です」(「佐藤」を板書する)

児童「半分・・・なんかわかった気がするぞ」

こうして、気付いた子からヒントを出させつつ、気付く子を増やしていきます。

自ら気付けた子は、とてもうれしそうな表情を浮かべます。

理想は全員が自ら気付けばいいのですが、実際は9割くらいが気付いた時点で時間切れです。

先生「仲間分けによく気付くことができましたね。皆さんが気付いた通り、漢字を半分に折ってピッタリ重なるかどうかでグループ分けしたものです。実は、この中にさらに特別な名前があります」

児童「誰ですか」

先生「それは、田口さんです」

児童「あっ、わかったぞ。田口さんは縦を折り目にしても、横を折り目にしてもピッタリ重なるよ」

先生「良いことに気付きましたね。他に気付くことはないかな」

児童「180°回転させても同じになる」

児童「確かに。じゃあ、田中や井口もそうなる」

先生「では、今日発見した漢字のように、折ってピッタリ重なる図形を“線対称“、180°回転させて同じ位置に戻ってくる図形を“点対称“といいます」

こうして、「線対称」「点対称」についての導入を進めていきました。

終わりに

本教材には、児童自らが気付くことができる良さがあります。

皆さまに広くご活用いただければと思っています。

平野 正隆(ひらの まさたか)

東京都品川区立学校

研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

陸中海岸青少年の家 社会教育主事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

ユタ日本語補習校 小学部担任

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望