日本地図は覚えるものではなく感じるもの。楽しいアイディアで都道府県をLet's trip!

4年生で地図帳の資料集を受け取る子どもたち。

我々担任はあの手この手で覚えさせようとしますが、

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭 石川 雄介

プロローグ

私は暗記物が苦手です。日本地図や歴史、古文単語や英単語など苦戦してきました。日常的に活用する内容ではなく、覚えるためのきっかけや体験を見つけるのが難しいからです。そのため、何度も復唱したり書いたりして、たくさんの時間を費やしてきました。読者の方も同じような経験をした人が多いのではないでしょうか。今でも暗記物は苦手なので、できるなら避けて生きていきたいと思っています。

一方で、私は旅行が好きです。職業柄、実際にその土地に行って現地の空気を感じたいという思いもあり、日本の半分以上を旅してきました。そして、移動には電車を極力使いません。ほとんどレンタカーで旅行をしています。一番の理由は走行中に見つけた場所にふらっと寄り道できるからです。旅行サイトやガイドブックに載っていない場所がそこにはあります。おいしそうな店、おもしろそうな場所、不思議な置物など、摩訶不思議アドベンチャーがそこにはあるのです。

これまでに、大阪府から福岡まで、新潟県から北海道までなど、長距離をレンタカーで走ってきました。沖縄県は海に囲まれて県境がないため、県をまたぐ経験ができません。なので、県をまたぐということに憧れていたのかもしれません。県境に立って、「体の半分は新潟県、もう半分は山形県」など馬鹿やっていたことも、今ではいい思い出です。

「レンタカーで県をまたいで旅行する」。この行為が私の苦手を克服する方法でした。私は計画的に物事を進めるのが好きなタイプです。12泊13日旅行のときも、毎日のプランを立て、ホテルを予約し、ある程度の時間を決めて旅行に挑んでいました。これが日本地図を覚える転機となりました。今では、都道府県の場所を言える自信がつきました。

「これは授業でも活用できる」。そう思い、私は計画を実行に移すことにしました。

疑似旅行へLet’s go!

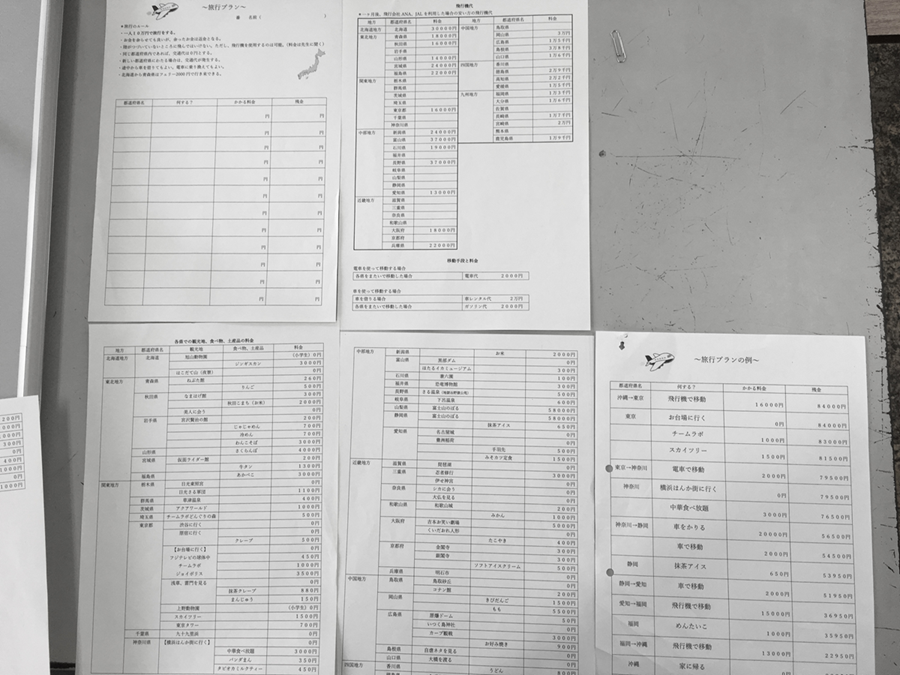

都道府県の名前と場所を覚えさせるためにおこなったのは、「旅行プランを立てる」ことです。自分の好きな友達と行く旅や一人旅を想定して、旅行プランを立てます。実際の飛行機代や食事代、施設利用代などもしっかりとプランの中に入れます。そして、県をまたぐことを条件にします。

すると、子どもたちは「今いる県から次の県に行く」ことについて必ず考えることになります。

「大阪府に行ってたこ焼きが食べたい」

「鳥取県で鳥取砂丘を見たい」

「大阪府に飛行機で行って、そこから鳥取県に行くためには…」

と考え出します。

この場合、大阪府→兵庫県→岡山県→鳥取県のような道順を導き出します。次に、間にある兵庫県、岡山県では何を食べる、何を見るなどを考え始めます。

このような活動をしているうちに、本来の目的地である大阪府と鳥取県だけでなく、通り道の他県の位置まで覚えていきます。このとき、「覚える」という意識はなく、自然に知識として体に都道府県の場所が入ってきます。楽しく理解していく様子が想像できるのではないでしょうか。

リアリティのあるルールが子どもたちの心を奮い立たせる

ここからは具体的に取り組み方を説明していきます。この細かいルールがリアリティを生み出し、難しさと楽しさが増し、盛り上がります。

(取り組みの効果のみを知りたい方は、この章を飛ばしてエピローグをお読みください)

①旅行人数

まずは、旅行に行く人数を決めます。4人でも8人でも1人でも、基本的に好きな友達と何名で旅行してもいいです。人数が多いと、みんなでワイワイ移動したり、ホテル内ではしゃいだりする楽しさがあります。ただし、人数が多いと行きたい場所が異なったり、譲ったり、折り合いをつけたりするなど、話し合いが必要な場合があることも伝えます。

また、電車移動だと一人ずつ料金がかかります。しかし、5人乗りレンタカーだとレンタル代を5等分できます。ただし、レンタル代のほかに、ガソリン代として県をまたぐときに3000円を割り勘します。このように、移動手段を考えて人数を決める必要もあります。

②旅行費用

次に、旅行の予算は一人あたり10万円とします。この10万円という大金が子どもたちのテンションを上げます。全部使い切っても構いませんが、オーバーはできません。帰りの飛行機代も含めて、10万円以内で沖縄県に帰らなければなりません。移動手段や食べ物などを含めて10万円でやりくりします。

③移動手段

移動手段は主に電車とレンタカーです(飛行機については別にルールを設けています)。電車は速度が速く、移動時間を短縮できますが、電車内でのマナーや荷物の管理に気をつける必要があります。

レンタカーだと荷物を車に置けて自由度が高いですが、時間とガソリン代がかかります。このメリットデメリットを意識しながら子どもたちは移動手段を決定します。

ちなみにレンタカーは乗り捨てて、途中で電車に切り替えることも可能です。その逆もできます。電車は、県をまたぐときに料金が発生し2000円とします。レンタカーはレンタル代2万円+県をまたぐときに3000円のガソリン代です。このような細かい料金設定が、子どもたちの頭を楽しく悩ませます。

④観光場所、食べ物

担任は事前に写真を見せながら各地の観光場所や食べ物を説明して、子どもたちのワクワク感を高めます。その説明を受けながら「どこに行きたい」「何を食べたい」など、ある程度の計画を立てます。その過程で、都道府県の伝統的な食べ物や文化なども学べます。

⑤空港

子どもたちはすべての都道府県に空港があると思いがちです。そこで、リアリティを持たせるために、実際にある空港だけを使うルールにします。そして、航空運賃も調べて提示します(写真は沖縄発のおおよその料金です)。空港のない都道府県には飛行機では行けません。その場合は近隣の空港を利用して、目的地の都道府県に行く必要があります。また、飛行機を使用して、別の離れた県に行くことは可能です。

⑥観光する地方

観光する範囲は一気に全国でも良いのですが、全国にすると旅行計画を立てた箇所しか日本地図を覚えません。なので、おすすめは各地方ごとに旅行計画を立てることです。「今回は中国地方を旅行しましょう」「今日は九州地方にしよう」と地方ごとに分けると、丁寧に全国を覚えることができます。

エピローグ

自分で旅行計画を立てることで、県と県のつながりや、どの県がどこにあるのかを自然と覚えることができます。さらに、その都道府県の特産物や観光地も知識として得ることができます。また、疑似旅行という夢がある計画を立てることで、子どもたちの意欲も最高潮に達し、究極の主体性を発揮してくれます。

一見すると都道府県の位置を覚える活動ですが、実は…担任としての隠れた教育的目的もあるのです。

大まかに言うと、計画を立てる力が身につきます。いろいろな都合を考えて旅行計画を立てることで、見通しを持つ力や、より良い選択肢を選ぶ力を養うことができます。これは将来必要となる力であり、キャリア教育としての実践力にもつながると思います。

例えば、お金の使い方や残し方です。旅行全体を考えてお金をやりくりしなくてはいけません。帰りの飛行機代も計算に入れるので、後先考えないで好き放題に使うことはできません。自分たちにとって、それが必要な費用なのかを吟味する必要があります。

次に、友達と自分の意見の折り合いの付け方を学べます。友達と自分の行きたい所が違った場合、譲り合うのか、互いの場所に行けるようなルートを見つけるのか、はたまた残金を考えて安い方に行くのかなど、多様な思考を始めます。

そして、旅行なので宿泊も考えます。泊まりたい県にホテルを取るためには、夜までにその県に到着しなくてはなりません。この場面では、時間の使い方や所要時間を踏まえた考え方が得られます。

さらに、効率の良い乗り物や道順を選択する必要があります。さまざまな選択肢の中から一番効率が良いものを選択する力も育まれます。自分たちの希望が叶える最善な方法を見つける作業は子どもたちをウキウキさせます。

このように旅行計画を立てることで、日本地図の位置を覚えるだけでなく、子どもたちに将来必要な力までも手に入れることができます。

大人の私たちでも旅行計画を立てるときに相当ワクワクします。沖縄旅行に来る方は、旅行サイトなどで情報を仕入れて心躍らせるのではないでしょうか。それと同じ気持ちを子どもたちにも感じさせ、学びに還元してみませんか?

何卒

石川 雄介(いしかわ ゆうすけ)

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

沖縄県の小学校教員として10年以上、子どもも担任も楽しむ学級づくりや授業づくりを研究しています。

私のモットーは「合いのある学級づくり」で、特に『思い合い、支え合い、学び合い』に重きを置いています。

また、授業や生活の中で他者尊重の心を育む仕掛けや子どもの興味を惹くアイディアを考えるのが大好きです。

効果的な掲示物の作成や子どもも担任も楽しめるアイディアなど、多種多様な教育場面について伝えていきたいと思います。

同じテーマの執筆者

-

大阪府公立小学校教諭

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望