本校の校内研究 ~初年度の成果と課題~

今回は本校の校内研究の取り組みの成果と課題を紹介させていただきます。

一見「子ども度外視の研究なのかな?」と、感じられる点もあるかと思いますが、実はそうではありません。

教師の対話は何よりも子どもの学びにつながるというのが本校の校内研究の基盤です。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

朝の冷え込みが厳しさを増してきました。ストーブの前から離れられない今日この頃です。

今回は、以前紹介しました本校の校内研究の「その後」を紹介させていただきます。

はじめに

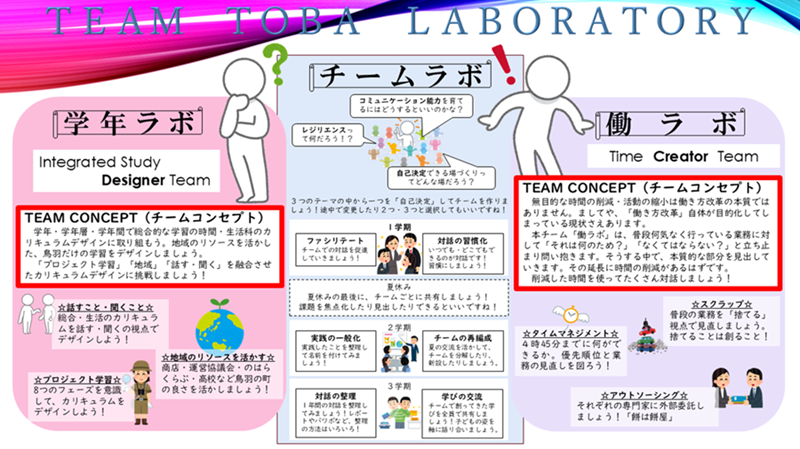

前年度までの研究が一区切りし、今年度新たにスタートした本校の校内研究。テーマは「未来を築く子ども について対話する学校づくり」です。対話するにあたり、今年度は3つのラボを組織しました(図1)。

1つ目は「学ラボ」です。学ラボは、学年団が総合的な学習の時間や生活科の時間のカリキュラム作りのために対話をしていくことを狙って設定したラボです。

2つ目は「チームラボ」です。チームラボは目指す子ども像について少人数で対話することを狙って設定したラボです。そのため、チームラボのメンバーは学年を超えた3名の先生方を配置して設定してきました。

3つ目は「働ラボ」です。働ラボは教職員が対話する時間を創出することを目的として設定したラボです。

これら3つのラボを組織することが本校の校内研究の基盤となります。

研究の課題

明石市に限らず「対話」を校内研究の軸としている学校はいくつもあります。しかし、私はそこに1つの課題を感じていました。それは、「対話」の時間が勤務時間を超えてしまうということです。

勤務時間を超えてしまうことで、対話に参加したくてもできなかったり、私用があっても退席しにくかったりという状況を生みだします。だからこそ「対話する時間」がまずは必要であると考え、今年度のサブテーマを「教職員が対話する時間の創造」と設定しました。

働ラボの取り組み

教職員の対話の時間を創造するにあたっては「働ラボ」の時間を最大限活用して対話してきました。「働ラボ」は俗にいう研究推進部が組織しています。ですので、月1回程度の時間で、「時間を創造する」ために対話を重ねてきました。

あらかじめ断っておきますと、対話する時間を創造するというのは「働き方改革」として実施しているわけではありません。そうではなく、教職員が学校や子ども、学習について世代を超えて対話することが、子どもの学びにつながるという信念のもと、時間を創造しようとしています。そのため、「時間を創造する」という「方法」が「目的化」することだけは避けるように対話を重ねてきました。

働ラボでは、1学期の期間をかけて「どのような事が具体的にできそうか?」という問いをもとにブレインストーミングを重ねました。その中で3つのプロジェクトが立ち上がりました。

「フレックス勤務プロジェクト」「カリキュラムオーバーロードの是正プロジェクト」「アウトソーシングプロジェクト」です。これらのプロジェクトを成功につなげていくために2学期から具体的な対話を重ねてきました。

詳細は割愛しますが、次の章で各プロジェクトの成果と課題を整理していますので、そちらをご覧ください。

成果と課題

それぞれのプロジェクトの成果(〇)と課題(△)を以下に列挙いたします。

「フレックス勤務プロジェクト」

〇若手が中心となり学校のシステム面(教育計画や時間割)を垣間見たことで、先輩教職員が様々な「働きやすさ」を構築してくれていたことに気づけた。

〇学校以外の企業等の働き方に触れたことで、今後の可能性の幅が広がった。

△管理職の権限である勤務時間について検討していたため、教員としてできる対話の内容を逸脱してしまっていた。

「カリキュラムオーバーロードの是正プロジェクト」

〇教職員が対話する時間を年間800時間創造し、既存の業務内容から約1000時間分を削減できた。

〇総合や生活科の学習と国語科をカリキュラムマネジメントできた。

「アウトソーシングプロジェクト」

△予算が発生することが多く、教員の対話だけではなかなか推進することができなかった。

おわりに

上記以外にも様々な成果があったと思います。何よりも私が「成果である!」と感じている点があります。

それは、「働ラボ」で対話したことで、先生方が「探求のプロセス」を実感できたという点です。「働ラボ」では、年間を通して「課題を設定する」「情報を収集する」「情報を整理する」「まとめて表現する」ということを繰り返してきました。これらの経験は、次年度より本格的に取り組む総合的な学習の時間と生活科のカリキュラム作りには欠かせない経験であると感じています。

何を成果としてあげるかという「結果」だけではなく、そこに行きつくまでにどのような対話を行ってきたのかという「プロセス」を大切にしたいと思います。そのための学びを教職員で構築していけることを狙って、次年度からの研究に取り組んでいきたいと考えています。

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望