愉しい授業を創る 先生の卵編

私が勤務する大学では、先生の卵たちが夢の実現に向けて生き生きと学んでいます。これまでは、授業を受ける側だった学生も、少しずつ授業を創る側、教える側へと視点を変えながら、学校という場で、子どもの姿を、先生の姿を「見る」という経験を重ねているのです。

前期に行った授業の一コマから、どのような思いで学生たちが学んでいるのかを改めて考えてみたいと思います。そして、愉しい授業づくりをしていくための心構えを改めて学んでいきたいと考えています。

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授 川島 隆

大学1年生は、観察体験を

1年次前期の授業の中で、学生たちは「観察体験」として、「幼稚園」「子ども園」「特別支援学校」「小学校」と4回にわたって、教育・保育の現場を訪れ、学ぶ機会があります。

これまでは、教育を受ける立場で園や学校を見てきましたが、初めて教育する側に立って、園・学校を観ることとなるのです。

そして、それぞれの体験をレポートにまとめ、報告し合います。

また、その体験を通して、教育現場の今についての理解を深めるとともに、自分の進むべき道を見つめ直す(キャリア形成)の機会としています。

小学校を訪問するのは、最後の4回目です。

私は、その小学校観察体験の90分間の事前指導を担当しました。

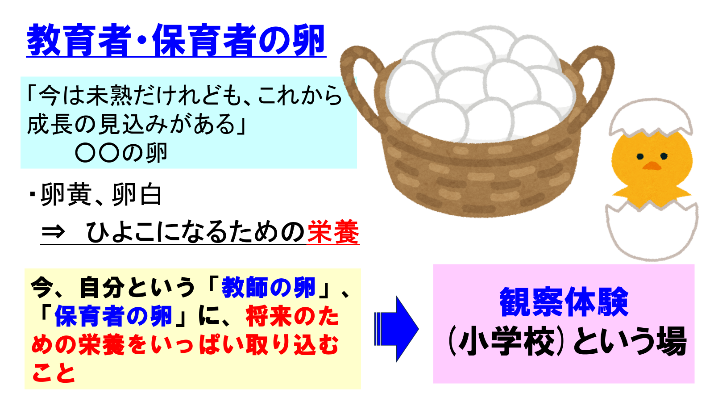

みんなは、卵

筆者作成

そこで、まずこんな話をしました。

「皆さんは今、卵です。卵の中には、何があるのか。卵黄と卵白ですね。いずれも、卵がひよこになるための栄養なんです。今は、自分という『教師の卵』『保育者の卵』に、将来のための栄養をいっぱい取り込んでください。その機会が、『観察体験』です。教育現場を、実際に自分の目で見て、聞いて、感じることです」

教師としての将来をイメージする

その後、NITS独立行政法人教職員支援機構の動画『小学校教師の仕事を体験しよう!① ~新人教師の一日に密着!~:基礎的研修シリーズ No.1』を視聴し、気付きを共有しました。

新人教師の一日を追いながら、これまでとは異なる先生視点で、どのようなことを考え、子どもたちとかかわり、授業をしていくのかを感じ取っていきました。

そして、4年間の大学のカリキュラムを見通しながら、どのように自分の将来設計をしていくかをイメージしました。

学生は、何を感じ、考えたのか

授業後、それぞれが「振り返り」として自分の思いを綴ってくれました。

テーマは「本時、学んだことと私の考える『教師の魅力』」です。

7名の学生の「振り返り」を紹介します。

○20人以上の子どもたちの指導は、簡単ではないと改めて感じました。どんな先生も失敗し、それを生かしながら他の先生に相談し、成長していくことを学びました。教員は個性豊かな子どもたちを支え、一緒に成長できることが一番の魅力だと思いました。

○子どもたちそれぞれの個性を受け入れ、上手く対応していきながら成長させるのは、とても難しいと思いました。そのためにも、専門性や知識を学生のうちにしっかりと身につけたいです。実習を経て、実践力も高めていきたいと思います。

○教師は、大学で学んだことに加え、教師としての日々からも学ぶことが大切だと思いました。教員の魅力は、子どもたちの成長に関わり、多くの経験ができ、大人になっても一緒にたくさん学んでいけることだと思います。

○教師として働いていく上で、まずは子どもたちをよく見ることが大切だと感じました。そうすることで、行き詰まりや悩みを抱えている子どもに気付き、支援へとつなげることができると思います。新人の先生の「子どもが学校を嫌いにならないようにしている」という言葉が非常に印象に残りました。よかれと思ってやったことが、子どもたちへのプレッシャーや負担になってしまうこともあるので、個々の様子を見ながら、一人ひとりに合わせた教育をしていくことが必要だと考えました。

○先生は、子どものことを考えて行動し、授業をすることが大切だと感じました。動画に出てきた先生は、それができていました。私は、笑顔で元気のある先生になり、楽しいクラスをつくりたいと思いました。私が考える教師の魅力は、子どもたちと笑ったり、愉しんだり、学んだりすることができることだと思います。

〇ただ教えるのではなく、サポートしながら子どもたちが自ら問題を解けるようにすることが大切です。教員になった後も学び続けることで、さらによい授業が行えると感じました。また、先生という立場は、子どもたちの成長を親の次に近くで見て、感じることができるので、そこが魅力的だと感じました。子どもと共に成長できることも教員にしかない魅力だと思います。

〇私たちが経験した学校生活の裏側での努力を見て、教員になるためには、自分を磨き続けることがとても大切だと感じました。動画を見て、自分が授業をしていない時間は空き時間ではなく、指導を学ぶ時間であり、教員である限り学ぶことは、永遠であると感じました。教員の魅力は、子どもと深く関わり、記憶に深く残る存在になれることだと思います。

学生たちの振り返りから、どのようなことを感じていただけたでしょうか。

むすびに

今、各都道府県などから示されている「教職員育成指標」には、教職員の養成段階から、つまり教職を志す学生が身につけるべき力が具体化・明確化されています。

まさに、教職生涯をかけて学び続けることが求められているということです。

このことは、学生たちの言葉にも表現されています。その具体的な取り組みを、学生たちの頑張りと共にこれからも応援し、支え続けていきたいと思います。

先生の卵たちが、愉しい授業を実現し、教師としてのやりがいや、教師という仕事の魅力を実感できるように。

川島 隆(かわしま たかし)

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

2020年度まで静岡県内公立小学校に勤務し、2021年度から大学教員として、幼稚園教諭・保育士、小学校・特別支援学校教員を目指す学生の指導・支援にあたっています。幼小接続の在り方や成長実感を伴う教師の力量形成を中心に、教育現場に貢献できる研究と教育に微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望