平和学習の取り組み ~捉える 広げる 深めるフェーズ~(3)

今回も引き続き平和学習の取り組みについてお伝えします。

前回は国語科の「読み」のフェーズでの学習場面を紹介しました。

今回は道徳科でおこなった学習の様子を紹介します。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

今回は道徳科の学習の様子を紹介します。専門の教科ではありませんが、勤務校では先生方に向けての道徳通信も発行しており、その一端としてご理解いただけますと幸いです。

本カリキュラムにおける道徳科の役割

内容に入る前に、この記述をしていて驚いたことがあります。それは、「どうとくか」と入力すると「道徳科」と変換されるようになったことです。といいますのも、以前ですと「道徳」と「科」が結びつかず、「道徳化」や「道徳家」としか変換されませんでした。そもそも道徳を教科として設定する予定がこのパソコンにはなかったのでしょう。しかし、変換を繰り返したことでようやく「道徳科」がこのパソコンにも浸透してきました。

さて、本カリキュラム「平和学習」は2つの軸でデザインしました。1つは、教科の内容を通して「平和」について考えるということ。もう1つは、平和学習の一端である修学旅行に向けて、グループでの協働的な学びの在り方を考えるということ。

道徳科では以下の3つの教材を通して、グループでの協働的な学びのあり方について考える機会として位置づけたわけです。

①「うばわれた自由」

②「協力するってどういうこと?」

③「究極の理想 平和 を求めて」

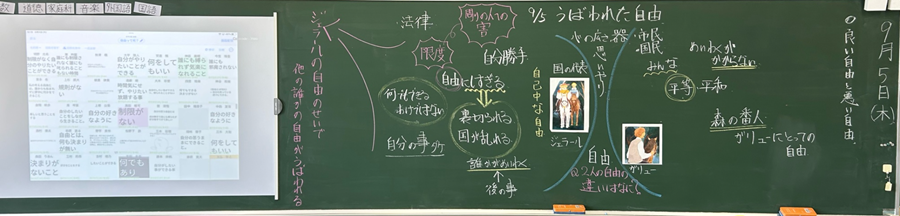

今回はこれらの中から「うばわれた自由」の実践について記述します(図1)。

「うばわれた自由」の実践

ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

本教材は、一国の王子「ジェラール」の自由気ままな振る舞いと、本当の自由の大切さを説く主人公の振る舞いとが対比的に描かれた物語です。ジェラール王子は自由勝手な振る舞いが災いし、自らが投獄されてしまうという結末を迎えます。

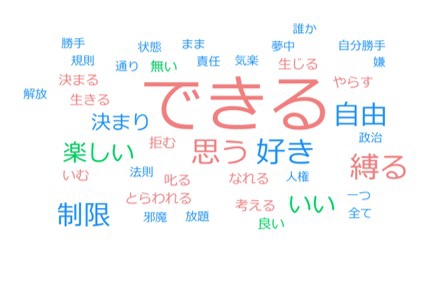

学習の導入では、「自由」について一人一人の感じたことを学習支援ツール内で共有しました。「決まりがないこと」「好きなことをする」「したいことができる」と、教材で登場するジェラール王子に近い捉え方が大半を占めていました(図2)。判読前に「この教材に登場する二人の人物の自由に対する考え方が違うんだけど、どう違うか考えながら聞いてね」と促しました。

判読後二人の違いを問うと、「ジェラールは自分勝手だ」「自分のことだけしか考えていない」「国の代表なのに勝手すぎる」と、自由気ままな様子を否定的にとらえる様子が語られました。そこで、ジェラール王子の行為のどこに問題があるのかについて対話が広がるように、「みんなも自由は好きなことをしたらいい、って言ってたやん?」と問い返しました。すると、「自由にも限度がある」「周りへの害が出ると、それは自分勝手なだけやん」「結局誰かが迷惑するから自由とは言えない」と、自己中心的な自由を否定的にとらえる様子が見られました。

一方、主人公の考える自由については、「みんなが平等で迷惑が掛からない!」「迷惑が掛からないからみんなが平和に暮らせる」と、相手を思いやったうえでの自由の大切さについて考えていきました。そこで、「二人の人物の違いは何だろう?」と問いました。すると、「相手への思いやりの気持ちがあるのかないのかだと思う」「自由にしていても、相手や周りの人のことを考えていれば、自分勝手にはならない」と、周りの人々のことを考えながら共存していくことの大切さについて考えている様子が見られました。その中でも、「一言に自由って言っても、いい自由と悪い自由がある」と、自由という言葉の意味を再度考える発言が見られました。

本時では、ここで時間が来てしまったので振り返りの記述を求めました。振り返りでは、「本当の自由は人の迷惑にならないことや規則などを守りながら自由にするということだと思った」「自分だけで自由になるんじゃなくて自分もしたいことができるし、ほかの人もしたいことができる。人の自由を奪うのは自由じゃない」と、初めにとらえていた自由とは少し意味の違った考えが記述されていました。「自由」ということを中心に対話する中で、「自由」に対する見方や考え方に広がりが出たのだろうととらえています。

成果と課題

ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

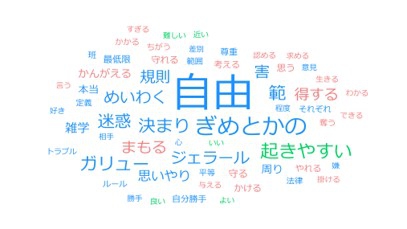

成果としては自由に対する考え方の広がりが挙げられます(図3)。図2と図3の2つの図を見比べると、学習前の自由が「好きにできる」「自由にできる」と、個人レベルで「自由」をとらえている記述が目立っています。一方、学習後は「めいわく」「害」「規則」と、人とのつながりの中で「自由」を考えていることがわかります。「自由」という言葉の見方を、個人のレベルから、人とのつながりの中での見方へと広げることができた点に成果が見られます。

一方課題としては、日常生活とつなげた促しが挙げられます。カリキュラムマネジメントをして、「平和学習」の単元にこの教材を位置づけました。しかし、本時の学習では強く「修学旅行」を意識するような問い返しは行っていませんでした。つまり、「修学旅行ではどのような自由が大切かな?」「修学旅行で大切にしたい自由はどんな自由?」といった問いです。それは、それらを問うことで、いかにも修学旅行での態度につなげているように感じ、指導者として気が乗らなかったというのが正直な答えです。しかし、道徳科の学習を日常につなげていくためにも、そういった日常とつなげて考えていけるような促しも必要なのかもしれないと感じています。

おわりに

次回は、本カリキュラムのまとめのフェーズである「発表単元」について記述させていただこうと思います。

2学期当初から始めた学習も最後にはアウトプットすることで学習を終えることになりました。その準備段階から当日の様子までを紹介します。

その後、本カリキュラム自体の評価を行っていければと考えています。

関連リンク

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望