平和学習の取り組み ~単元デザインに至るまで~(1)

朝夕がいよいよ肌寒くなってまいりました。電車で通り過ぎていく木々も、遅めの色づきが目立ってきたころです。

さて、今回から数回にわたって今年度の第6学年で実施しました「平和学習」について記していきたいと思います。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

「修学旅行は総合で実施したくないです!」

これは、私が学年が顔を合わせた4月初日に語った一言です。理由はいくつかありました。

・総合の内容に修学旅行を組み込むということは、年間を通して地域を題材とした総合のカリキュラムが創れないということ。

・複数の教科でカリキュラムデザインする中の一部分として「修学旅行」を位置づけたかったということ。

・修学旅行を「目的」として実施するのではなく、学びのプロセスとして位置づけたかったということ。

などを挙げることができます。

では、実際にはどのようにして、どのようなカリキュラムを創造するに至ったのか?

そのプロセスを今回は紹介したいと思います。

何のために修学旅行へ行くのかな?

修学旅行に関する学年での打ち合わせの中で、初めに話題にしたことは「何のために修学旅行へ行くのか?」でした。子どもたちの実態として、コロナ禍もあり班での課外学習があまりできていないという点に課題がありました。そこで、1学期の半ばに電車で行ける範囲での校外学習を設定しました。その中で見えてきた課題はいくつかありました。

特に大きく課題と感じたのは、グループで計画を立てて見学したり体験したりするという協働的な面でした。そこで、修学旅行を通してそういった「仲間と協力して学習に取り組む良さを実感したり、実際に協力したりする力を育んであげたい」という思いが形成されました。また、行き先は「広島」と決まっていたため、広島ならではの学びとして「平和学習」を位置づけることを決めました。

つまり、「何のために修学旅行へ行くのか?」という質問に対する答えとして①グループで協力して学びを創っていく力を培うこと。②平和について自分の考えをもち、広げたり深めたりすることーーの2つを定めました。

修学旅行を一つのプロセスとしてデザインした平和学習

修学旅行の目的が定まった後は、それを「点」として位置づけるのではなく、「線」として単元を形成することになりました。単元の一部として修学旅行を設定するためのカリキュラムをデザインしたわけです。

まず、検討したのはどういった教科を組み合わせてデザインしていくかということでした。「平和学習」であるので、内容として「戦争」を含むことが考えられました。

そこで、社会科の歴史を要素として組み合わせることとしました。

また、国語科の教材に「模型のまち」という、戦争を題材にした教材がありました。そこで、その教材を軸として並行読書を行い、「平和」について自分の考えをまとめていく学習を国語科として組み合わせることとしました。

道徳科においても、「平和」を含む内容の資料がありましたので、それらを通して「平和」について考える時間を組み合わせていきました。

そして、特別活動の時間を使い修学旅行の目的や班での活動計画を形成していく時間を組み合わせました。

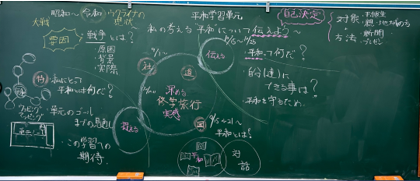

そうして完成した単元が「私の考える“平和”について伝えよう!」です(図1)。特にこだわった点は、「伝えよう」とした点です。伝えるということは相手がいます。しかし、この単元ではあえて相手は明記していません。それは、子どもたち一人ひとりに伝える相手を決定してほしかったからです。また、「伝え方」にも幅をもたせました。劇で伝えたりプレゼンで伝えたり、紙芝居で伝えたりと、子どもたちの得意に合わせて伝え方を検討できるようにしました。

そして、この学習の最大の特徴はなんといっても単元の中心に「修学旅行」が位置づくことでしょう。子どもたちは国語科や社会科、道徳科で学んできたことを、実際に広島の地に行くことで実感したり確認したりできます。

こうして、平和学習としてのカリキュラムが形成されてきたというわけです。次回は、単元前半の国語科「模型のまち」での学びの様子を紹介したいと思います。

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望