6年生歴史学習「本居宣長」

これまでの連載の流れでいうと前回が5年生の実践でしたので、今回は6年生の実践です。6月の連載記事『6年生歴史学習「古橋廣之進」』で、私が所属している教育サークル「山の麓の会」が2020年に上梓しました『歴史人物エピソードからつくる社会科授業42+α』(明治図書)の検証授業として実践した「古橋廣之進」を紹介しました。今回もその時に実践した「本居宣長」を紹介させていただきます。

江戸時代の文化学習で登場する本居宣長ですが、これまでの実践経験で考えると、どうしても子どもたちが関心をもちにくく、偉業がわかりにくい人物としてうつるようでした。この文化学習のときには、杉田玄白や伊能忠敬も登場しますので、指導者としても、この2人のエピソードに比べるとどうしても取り上げ方がうまくいっていないように感じていました。そのような指導者としての反省も踏まえながら、なんとか子どもたちが興味をもつことができるようにと思って実践しました。

大阪市立野田小学校 教頭 石元 周作

単元計画

江戸時代に活躍した文化人を取り上げるこの単元は、近松門左衛門、歌川広重、杉田玄白、伊能忠敬など、小学校の歴史学習の中心ともいうべき、人物をメインに扱うことができます。そのため、子どもがそれぞれ、自分が気になった人物を選んで調べていくような、個別学習がしやすいでしょう。

しかし、そうしてしまうとどうしても本居宣長を選ぶ子どもが少なくなってしまう状況がありました(私の指導のせいですが……)。ですので、今回はひとりひとりを全員で学ぶようにしました。教科書・資料集を基本資料として使うようにし、足りない部分を自作の資料で補足しました。

以下、時数と目標でこの時の単元計画を示します。

第1時 江戸時代は、どこで、どんな特産物がつくられたのか調べ、幕府も藩も特産物をつくる産業に力を入れた理由を理解することができる。

第2時 江戸時代に発達した航路の中でも、特に北前船の利益が莫大である理由について調べ、北前船が寄港地に及ぼした利点について理解できるようにする。

第3時 大阪と江戸の様子や町人の活躍、識字率の高さから、町人を中心とした「どのような文化や新しい学問が生まれたのか」という学習問題をつかむことができる。

第4時 近松門左衛門の歌舞伎・人形浄瑠璃、歌川広重の浮世絵などの新しく生まれた文化について調べ、なぜ文化が人々に広がったのかを考えることができる。

第5時 杉田玄白の「解体新書」、伊能忠敬の日本地図の作成について調べ、幕府は蘭学についてどう思っているのかを考えることができる。

第6時 儒学中心の世の中で、本居宣長が完成させた国学が広まった理由について調べ、国学を学んだ人々が、当時の政治についてどう考えるのかを考えることができる。

第7時 学習問題について調べてきたことを整理し、「特産物」「北前船」「歌舞伎」「浮世絵」「国学」「蘭学」についてのキャッチフレーズを考えることができる。

今回は第6時です。

導入

表1

導入では、絵とグラフを提示し、百姓一揆や打ちこわしが増加してきている(幕府に不満をもつ人が増えてきた)世の中であることを説明します。そしてこの当時の学問が「儒学」(中国から伝わってきた、江戸時代の幕府や藩が重んじていた学問で、主君と家来、父と子などの上下の秩序を大切にしている)ことを確認します。

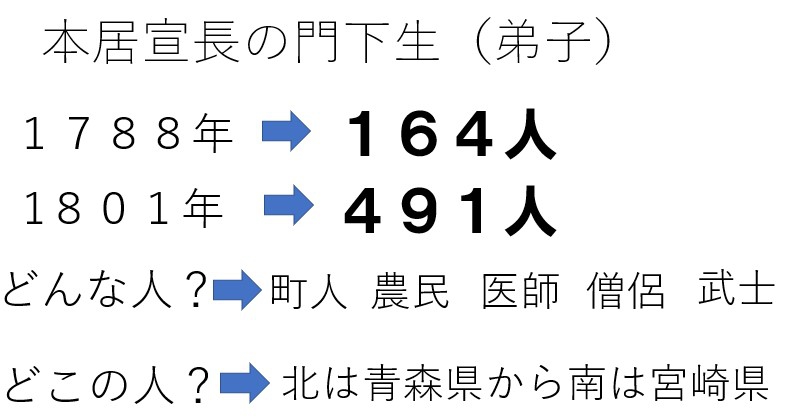

しかし、そんななか、国学(仏教や儒学などが中国から伝わる前の古くからの日本人の考え方を知ろうとする学問)を進める本居宣長が出てきたことを紹介します。そこで、表1を提示します。

すると子どもたちから「門下生がめっちゃ増えている」「武士や町人や農民などいろいろな身分の人が門下生になっている」「全国に広がっている」「儒学が中心なのに?」という気づきや疑問が醸成していきます。そこで「儒学中心の世の中でなぜ国学がひろまったのか?」という問いを立てます。

子どもの仮説(予想)としては、

・儒学以前の考え方を知りたかったから

・興味があったから

・儒学は幕府に利用されていると思う人が増えたから

・儒学の考え方に疑問を持つ人が増えてきたから

などが出ました。

展開

図1

仮説(予想)をもとに、儒学が広まった理由を調べますが、教科書や資料集には記述がないので、教材研究したものをもとに資料を作成しました。今回は何の工夫もない文書資料(図1)になってしまいましたが、以下のような事実的知識を共有します。

・だれでも自由に議論ができる学問だったから

・仲間と勉強できたから

・勉強する本がたくさん出版されていたから

・寺子屋によって読み書きできる人の割合が高かったから

先生:みなさんはこの国学の特徴を調べてみて、どう思いましたか?

子ども:なんか儒学とは違うというか・・・

子ども:礼儀とか上下関係が厳しい儒学からしてみたら、ゆるいというか自由な感じがします。

子ども:勉強する本もたくさんあるから勉強がしやすい。仲間と勉強するから勉強する人も増えそう・・・。

先生:なるほど・・・じゃあこの国学を学んだ人は当時の幕府の世の中を見てどんなことを思うでしょうね?または思うようになると予想できますか?

子ども:幕府の言うことに逆らえないようにするために儒学を進めてたのではないかとか考えるようになる。

子ども:打ちこわしや百姓一揆も増えていたし、幕府に反発していくように考えていく人もでてくる。

子ども:日本古来の考え方に戻そうとか、武士の時代の前の天皇中心の世の中にしたいとか考える人もでてくると思う。

終末

終末では、宣長の『秘本玉くしげ』の以下の一説を提示します。

・儒学者はとにかく、中国の政治方法を良いように言うけれど、時代ごとの政治は学者の議論のようにいかないことから、その実は良くないことがわかるであろう。

・百姓一揆のようなことが起こることを考えると、どれも庶民の非はなく、みな政治を治める者に非があるから起こったのである。

このように真っ向から幕府の政治批判をしている事実に子どもたちは驚きます。そして、西郷隆盛・坂本竜馬の写真を提示し、尊王攘夷運動へのつながりを補説して終了します。

もっと良い方法も考えられるかもしれません。いずれにせよ、小学校の歴史学習は、時代の流れや動きをつかむことも重要ですが、やはり具体的事象をどこでどう扱うかがポイントだと考えます。というか、具体的事象をどう掘り起こすことができるかだと思います。だからこそ、教材研究が必要になるのでしょう。

関連リンク

石元 周作(いしもと しゅうさく)

大阪市立野田小学校 教頭

ファシリテーションを生かした学級づくりと社会科教育に力を入れて実践してきました。

最近は、書籍からの学びをどう生かせるかや組織開発に興味があります。

統一性がない感じですが、子どもの成長のために日々精進したいと考えています。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望