総合的な学習の時間の実践~学習計画・自分の感動を自分で創る鳥羽っ子の育成(1)

今回は、以前予告していた通り、昨年度の総合的な学習の時間の実践を紹介させていただこうと思います。

1年間かけて形作ってきた「学び」のありようを、できる限りわかりやすくお伝えできればと考えております。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

職員室で迎える新しい顔ぶれが、去られた先生方と重なり、心さみしさを覚える今日この頃。皆様の職場に置かれましても、新体制がスタートしている時分であると存じます。

さて、今回は、令和6年度に第6学年と行った総合的な学習の時間の実践を報告させていただきます。

はじめに

昨年度の実践の始まりは、総合的な学習の時間を通して目指す子ども像についての対話です。

この対話は1年間の学年打ち合わせの中でも群を抜いて時間がかかりました。というより、時間をかけました。なぜなら、目指す方向性が担任団でそろわないことには総合的な学習の時間を始めていくのは難しいと考えたからです。

対話を重ねる中で形成したヴィジョンは、「自分の感動を自分で創る鳥羽っ子の育成」です。

この言葉には、年間を通して自己決定を繰り返し、その中で自分の感動を創り上げていける学習過程を形成していこうという、担任団の思いが込められています。

特に、コロナ禍で制限された学びを余儀なくされた世代だからこそ、身の回りの「ヒト・モノ・コト」に自分事として関わってほしいと願ったわけです。

対象の決定

総合的な学習の時間のヴィジョンが定まってからは、何を対象に学習計画を作るのかということを話題に対話を行いました。

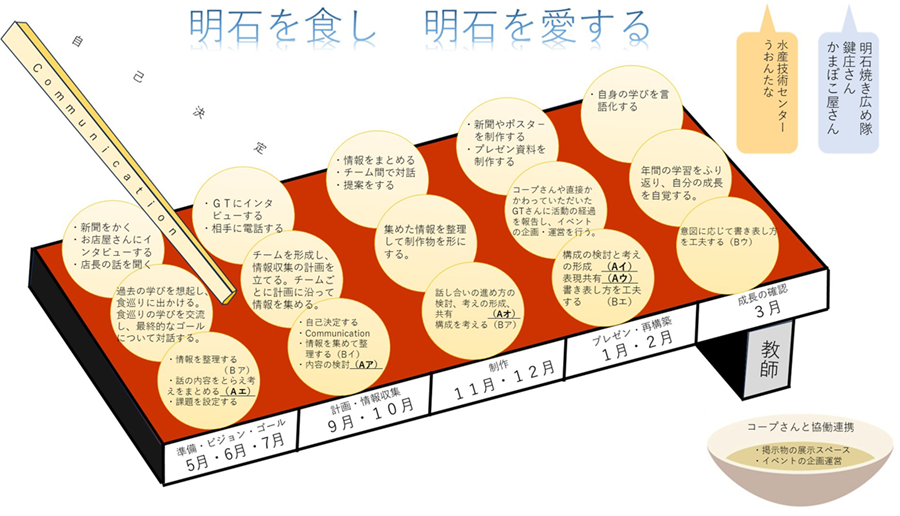

対話を通して「明石の食」を対象とすることに決まりました(図1)。

明石には「明石焼き」だけではなく「明石鯛」や「明石海苔」など、さまざまな食文化があります。近くにはJRの駅もあり、気軽に明石の商店街(魚の棚)へ行くことができると考えました。

また、コロナ禍で総合的な学習の時間を十分に行えなかった子どもにとって「食」は関心が高いと考え対象として位置付けるに至りました。

単元導入前~子どもとの出会い~

始業式を終え、いよいよ最後の1年がスタートしました。教科の学習も始まり少し落ち着いてきたゴールデンウィーク前に、一度学年で総合的な学習の時間を設定し、今年の総合的な学習の時間について学年全員で対話しました。

するとどうでしょう…。

子どもたちの興味関心は「明石市の食」ではなく、「自分たちの住む地域」であることが見えてきました。

というのも、

「3年生の時町探検行ってないからどこに何があるかよくわからん!」

「家の前の公園以外知らん!」

というように、市を対象とする以前に住んでいる地域でさえ十分に把握しきれていない現状が見えてきたのです。

そこで、再度学年団で学習の対象を練り直しました。

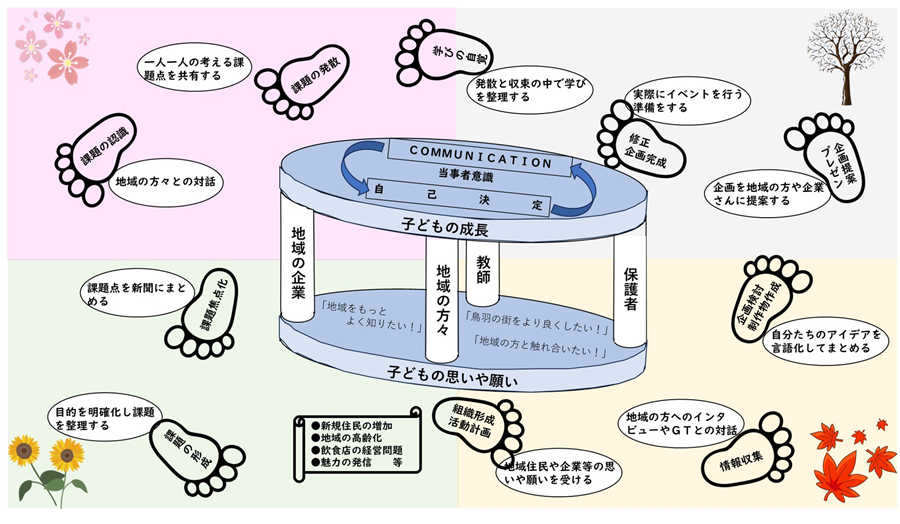

そうして完成したのが「地域を知り 地域を育む(図2)」という学習でした。

学習計画

この単元は、大きく3つのフェーズで構成しました。

それは、

①「課題設定」

②「探究のサイクル」

③「学びの自覚」

です。

それぞれのフェーズについて少し言葉を足します。

①「課題設定」

課題設定の時間は総合的な学習が成功するか失敗するかの大事なフェーズです。

なぜなら学習自体が子どもたちにとって「自分事」となるかどうかに関わってくるからです。

本単元では、何度も自分たちの住む地域へ足を運んだり、地域の方々と対話したりする時間を十分にとる中で、本当に解決していきたい課題を見出せるようにと計画していきました。

②「探究のサイクル」

探究のサイクルというのは、学習指導要領にも示されている

「課題の設定」

「情報の収集」

「整理・分析」

「まとめ・表現」

の4つで構成されています。

子どもたちがこの4つを行き来しながら本質を追求できるように意図しました。

③「学びの自覚」

この段階では、1年間取り組んできた学びを振り返り、「何ができるようになったのか」を自覚していけるようにと計画しました。

自分たちが1年間取り組んできた活動の意味を振り返ることで、できるようになったことが自覚できるよう構成しています。

おわりに

今回は、単元を形成していく段階と、完成した単元の紹介をさせていただきました。

次回からは、実際に子どもたちと共に創り上げた学習を少しずつ紹介していければと考えております。

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望